借助 Claude Code 完成的一个翻译智能体 (Translator Agent)。你只需输入一段文字、一个网址或一个本地文件路径,它就能自动提取内容并完成翻译。更酷的是,它还能修正原文中的拼写错误,确保译文的准确流畅。

- 到底什么是“真正的”AI Agent? 它与普通聊天机器人有何本质区别?

- 我是如何做到的? 揭秘高效开发背后的“秘密武器”——合适的模型、工具与开发方法论。

- 如何指挥 AI 高效程序设计? 分享我从 0 到 1 的详细步骤与提示词 (Prompt) 策略。

- 这对开发者意味着什么? 探讨 AI 时代下,软件开发范式的转变与未来。

Part 1:揭开 AI Agent 的神秘面纱:不只是聊天而已

要理解我的翻译工具为何是一个 Agent,我们需要先回答一个问题:AI Agent 和普通的 AI 聊天工具有什么区别?

AI 公司 Anthropic 在其文章《构建高效 Agent》中给出了清晰的定义。他们将具备智能体特征的系统 (agentic systems) 分为两类:

- 工作流 (Workflows):这类系统中,大型语言模型 (LLM) 对工具的调用顺序由预先定义好的代码逻辑所控制。就像是有一份详细的说明书,系统严格按步骤执行。

- 智能体 (Agents):这类系统中,LLM 能够自主决定如何使用工具,动态地规划并引导整个任务的执行过程,具备更强的自主性。它更像一个有独立判断力的专家,自己决定要做什么、用什么工具。

归纳起来,一个真正的 AI Agent 具备以下几个核心特征:

-

能与外部环境互动 (Environment Interaction)

它不再是一个封闭的黑盒,而是能够使用工具来感知和操作外部世界,例如读取你的本地文件、抓取一个网站的实时内容。 -

能动态地使用工具 (Dynamic Tool Use)

Agent 会根据你的指令动态决定是否需要以及需要使用哪个工具。如果我只输入“请翻译这句话”,它会直接翻译;如果我输入“请翻译这个网页的内容 https://…”,它会识别出网址,并自动调用“网页抓取”工具,然后再执行翻译。 -

能自主规划并判断任务进度 (Planning & Task Completion)

对于复杂任务,Agent 能够自主地将其分解为一系列子任务,并判断何时才算真正完成。例如,当我发出指令:“请访问这个博客 https://ingrids.space/ 并将前两篇文章的内容翻译为中文”。

它的执行流程是:- 步骤一:抓取博客首页。

- 步骤二:分析首页 HTML 内容,找到前两篇文章的链接。

- 步骤三:分别抓取这两篇文章的网页内容。

- 步骤四:将两篇文章的内容进行翻译。

- 步骤五:输出最终结果,任务完成。

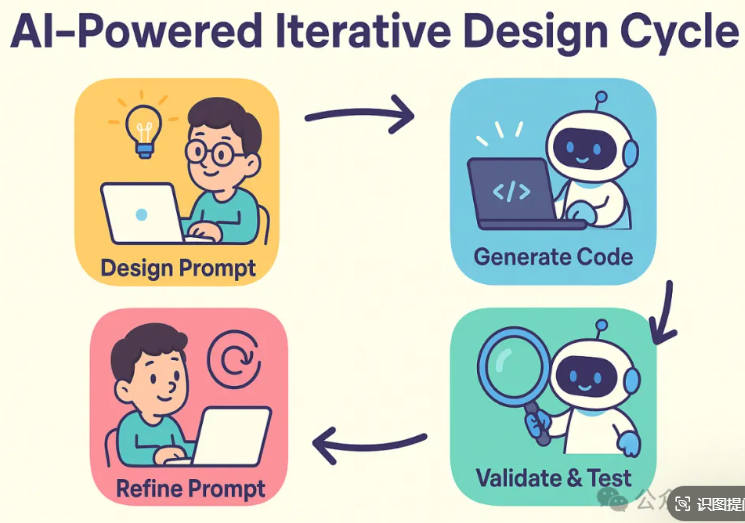

这个过程的本质,可以用下面这张图来概括,这也是目前业界公认的 Agent 核心工作循环,常被称为 ReAct (Reasoning and Acting) 框架:

LLM 在这个循环中不断地“思考”(Reason) 和“行动”(Act),通过与环境互动获得反馈 (Feedback),直到最终完成任务。

Part 2:“秘密武器”:选对模型、工具与平台

要打造一个高效的 AI Agent,光有理论还不够,选对“兵器”至关重要。

大脑:为 Agent 而生的 LLM

并非所有 LLM 都擅长担任 Agent 的“大脑”。像 Agent 这种需要频繁且准确调用工具的任务,对模型的要求极高。

我选用的是“豆包 1.6”模型,主要原因是它经过了针对工具调用的强化学习 (RL) 训练。你可以将这个过程理解为:让一个模型反复练习如何使用各种工具,用对了就给予奖励,用错了则不给。经过海量训练,模型就会变得极其擅长理解指令、选择并调用合适的工具。

目前市面上,像 Claude 3、GPT-4o 以及 Gemini 1.5 Pro 等顶级模型,都具备强大的工具调用 (Function Calling) 能力,是开发 AI Agent 的绝佳选择。豆包 1.6 在其中具有很高的性价比,且在国内使用没有网络和封锁的风险。

执行者:能“开分身”的 Claude Code

更有趣的是,像 Claude Code 这样的复杂 Agent,甚至能启动子 Agent (Sub-Agent) 来协同工作。

这就好比一个 AI 程序员在接到一个复杂的开发需求时,它会先使用 TODO 工具将任务分解成多个子任务。然后,它会为每个子任务“分裂”出一个分身。每个分身都拥有和本体完全一样的能力,可以调用所有工具,但只专注于完成自己的那一个子任务。当所有分身都完成后,主 Agent 再将结果整合,完成整个项目。

生态:丰富的第三方服务

此外,强大的平台生态也极为重要。例如火山引擎提供了丰富的 MCP (Model as a Service and Completion as a Service) 服务。当我的 Agent 需要处理 PDF 翻译或需要更专业的网页抓取能力时,无需自己从头开发,可以直接调用平台上成熟的第三方服务,极大地扩展了 Agent 的能力边界。

Part 3:指挥 AI 写程序:一套可复制的方法论

很多人认为,能让 AI 快速写出应用,一定是掌握了什么神奇的“Vibe Coding”魔法。但真相是,好的结果 = 清晰的需求 + 正确的方法。

在我使用 Claude Code 开发前,我已经手动写了好几个版本的试验品,踩完了坑,理清了需求和技术栈。正因如此,AI 才能在我的清晰指导下高效工作。

我将整个开发过程的 AI 交互记录都开源在了 GitHub 上,你可以从中看到每一步的细节:https://github.com/JimLiu/agent-translator。

以下是我总结的、可被任何人借鉴的 AI 程序设计最佳实践:

原则一:敏捷迭代,拒绝“一步到位”

新手用 AI 程序设计最容易犯的错误,就是试图一次性让 AI 实现所有功能。结果往往是得到一堆无法运行的 Bug 代码。

正确的做法是小步快跑,确保每个版本都能独立运行。就像造汽车,应该先造出能跑的滑板车,再迭代成自行车、摩托车,最后才是汽车。

我的翻译 Agent 就是这样分版本迭代的:

- v0.0: 初始化项目,设定好对 AI 的规则(如要求它自测、自修复)。

- v0.1: 只实现基础 UI,一个没有任何后端功能的可视化外壳。

- v0.2: 对接豆包 1.6 模型,让程序具备基础的聊天对话能力。

- v0.3: 添加网页抓取和文件读取工具,并让 LLM 能够调用它们。

- v0.4: 将工具的调用状态和返回结果在 UI 中实时显示出来。

原则二:写好提示词 (Prompt),当好“AI 的架构师”

写好提示词,本质上是扮演好“产品经理 + 技术总监”的角色。

- 描述清楚需求:在每个版本的提示词中,清晰地定义需求、运行环境和技术栈。

# v0.1 需求

请帮我实现一个基础的 cli 程序,名称是 Translator Agent。类似于 Chatbot,能输入消息,显示消息历史。

运行环境: Node.js v20+

技术栈: TypeScript + React + ink

UI 要求:

- 启动后顶部显示欢迎消息

- 中间显示消息历史

- 底部有一个输入框可以输入消息,提交后清空并显示在历史中

-

建立全局“宪法”(

Claude.md):对于整个项目不变的规则,如项目目标、主要功能、技术选型、开发规范(如每次修改后必须运行npm run dev进行自测)等,都写在一个全局的Claude.md文件中。这样就无需在每次对话中重复赘述。 -

提供参考代码:AI 模型的知识有截止日期,很多开源库可能已经更新。为了避免 AI 生成过时或错误的代码,我会在提示词中附上官方文档的最新代码示例。这能极大地提升代码的准确性。

-

学会回滚,而非执着修复:当 AI 生成的代码出现严重问题时,与其让它在错误的基础上不断修改,不如直接回退到上一个可运行的版本,优化提示词后重新生成。这往往比“缝缝补补”要高效得多。

Part 4:对开发者的启示

- 实践是最好的老师:无论是学习 AI Agent 还是 AI 程序设计,只有亲自动手实践,才能真正掌握其精髓。

- 方法论至关重要:学会清晰地描述需求,并将复杂任务拆分为模块化的版本,是高效利用 AI 的关键。

- 开发范式正在转变:开发者的角色正从“亲手砌砖的工人”转向“规划蓝图的建筑师”和“指挥机器人施工的指挥家”。我们的核心价值不再是写出多少行代码,而是如何精准地定义问题、设计系统、并有效地指导 AI 完成任务。

范式转移:从孤立工具到生态平台

核心转变特征

| 维度 | 传统Agent模式 | 新一代生态模式 |

|---|---|---|

| 架构 | 单体模型 | 分布式多智能体协作 |

| 交互方式 | 指令-响应 | 上下文感知主动服务 |

| 价值来源 | 模型能力 | 生态协同效应 |

| 部署形态 | 独立应用 | 嵌入式工作流组件 |

典型案例:Skywork生成18页市场策略报告,证明Agent可完成高阶脑力工作

基建革命:构建Agent工业化的三大支柱

1. 前端交互协议:AG-UI

- 突破性价值:解决“能力在前端,操作在后端”的割裂问题

- 生态进展:LlamaIndex/Google ADK/AWS已集成,2025Q3将成事实标准

2. 可观测平台:AgentOps

# 监控维度示例

observability_data = {

"llm_calls": 42, # LLM调用次数

"token_cost": 12890, # 计算成本

"tool_usage": { # 工具使用分析

"web_search": 15,

"code_exec": 8

},

"latency_ms": 356, # 响应延迟

"user_feedback_score": 4.2 # 用户满意度

}

- 关键创新:建立首个Agent性能评估指标体系

- 商业价值:使企业可量化Agent的ROI(投资回报率)

3. 分发标准:Agent File(.af)

# Agent文件结构示例

manifest:

version: 1.1

memory:

type: vector_db

path: /memory/agent_ctx

tools:

- web_search_v2

- python_executor

prompts:

system_prompt: "您是一名金融分析师..."

settings:

temperature: 0.3

- 革命性意义:实现Agent的“一次构建,随处运行”

- 技术类比:Docker对软件部署的变革在Agent领域重现

应用场景突破:重塑核心工作流

软件开发范式升级

- 关键技术:Abacus.AI的无限上下文CodeLLM

- 效率提升:Moritz Kremb团队实测减少60%编码耗时

自动化规模执行

| 任务类型 | 传统方式 | Agent方案 | 效率提升 |

|---|---|---|---|

| 数据录入 | 4小时 | 35分钟 | 85% |

| 报表生成 | 6小时 | 12分钟 | 96% |

| 跨系统对接 | 手动开发 | 零代码 | 100% |

实证案例:Browser Use部署300并发Agent完成政府表单填写

协作智能:多智能体架构演进

Anthropic团队架构蓝图

- 角色分工:

- 提问Agent:拆解复杂问题

- 研究Agent:知识检索与验证

- 分析Agent:数据建模

- 批判Agent:逻辑漏洞检测

- 开源实现:FlowiseAI 72小时复现完整系统

商业形态创新:AI Team即服务

class AITeamService:

def __init__(self):

self.agents = {

'architect': DesignAgent(),

'developer': CodeAgent(),

'marketer': GrowthAgent()

}

def deliver_project(self, task):

return pipeline(

self.agents['architect'].plan(task),

self.agents['developer'].implement,

self.agents['marketer'].promote

)

- 典型场景:Alvaro Cintas的网站建设团队服务

- 定价模型:按解决方案收费(传统按工时收费的颠覆)

战略制高点:上下文生态构建

上下文价值的黄金三角

企业护城河构建策略

- 知识蒸馏

- 建立领域专属知识图谱(如医疗诊断路径库)

- 工具熔接

- 深度集成内部系统API(如ERP/CRM)

- 记忆进化

- 实现跨会话状态持续学习

Box CEO洞见:”GPT-5到GPT-10的演进,都无法替代特定业务场景的上下文深度“

未来设计原则

-

隐身服务原则

- 终极形态:如电力般存在但不可见

- 设计启示:减少交互摩擦,增强后台自主性

-

上下文优先架构

# 上下文注入流程

def process_task(task, context):

enriched_task = context_enrich(

task,

user_history=load_history(user_id),

domain_knowledge=fetch_knowledge_base(),

tool_status=check_tools_availability()

)

return agent.execute(enriched_task)

- 人机协作新模式

结论:生态竞争时代的制胜公式

竞争力 = Σ(智能体能力) × 上下文质量 × 协作效率

当前进展标志着Agent技术从“能用”到“好用”的关键转折。企业需立即行动:

- 布局AG-UI兼容的前端架构

- 部署AgentOps监控体系

- 构建领域上下文知识库

- 实验多智能体协作流水线

正如寒武纪生命大爆发,2025年将是Agent生态的“物种爆炸元年”,错过此刻的战略布局将意味着在未来智能生态中丧失话语权。

MCP协议技术架构

核心组件关系图

协议分层解析

| 层级 | 功能说明 | 技术实现 |

|---|---|---|

| 传输层 | 建立通信通道 | STDIO/WebSocket/HTTP2 |

| 消息层 | 结构化数据交互 | JSON-RPC 2.0规范 |

| 语义层 | 工具能力描述 | 统一Schema声明(见下表) |

| 上下文层 | 跨会话状态维护 | VectorDB + 记忆压缩算法 |

核心技术创新解析

1. 统一工具描述Schema

// MCP工具描述文件示例

{

"name": "get_weather",

"description": "获取指定城市天气",

"parameters": {

"type": "object",

"properties": {

"city": {"type": "string", "description": "城市名称"},

"unit": {"type": "string", "enum": ["celsius", "fahrenheit"]}

},

"required": ["city"]

}

}

- 突破性价值:解决传统AI开发中工具接口的碎片化问题

- 对比优势:

- 传统方式:每个工具需定制Adapter(开发耗时3-5天/个)

- MCP方式:声明即接入(开发耗时<1小时/个)

2. 上下文持久化引擎

class ContextEngine:

def __init__(self):

self.vector_db = ChromaDB() # 向量数据库

self.compressor = SummaryCompressor() # 记忆压缩算法

def store_context(self, dialog: list):

# 对话嵌入向量化

embeddings = model.encode(dialog)

# 关键信息摘要生成

summary = self.compressor.compress(dialog)

# 双存储策略

self.vector_db.insert(embeddings, metadata=summary)

- 解决痛点:大模型的“7轮失忆症”(传统对话超过7轮丢失上下文)

- 实测效果:50轮对话场景下关键信息召回率>92%

3. 动态服务发现机制

- 核心价值:实现工具的“即插即用”

- 工业级实现:阿里云百炼平台5分钟部署案例

与传统方案的性能对比

| 指标 | 传统定制开发 | MCP协议方案 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 新工具接入周期 | 3-5工作日 | <1小时 | 90%↓ |

| 上下文持久化成本 | 手动实现≈$20k | 原生支持$0 | 100%↓ |

| 多工具协同复杂度 | 指数级增长 | 线性增长 | 70%↓ |

| 跨平台迁移成本 | 重构≈$50k | 配置文件迁移≈$200 | 99.6%↓ |

行业案例:某智能客服系统改造成本从$300万降至$45万

典型应用场景深度实现

场景1:旅行规划智能体

# MCP工具调用链

def plan_trip(user_request):

# 步骤1:地点解析

locations = mcp_call("location_parser", user_request)

# 步骤2:多工具协同

weather = mcp_call("get_weather", city=locations[0])

traffic = mcp_call("check_traffic", route=locations)

hotels = mcp_call("search_hotels", location=locations[0])

# 步骤3:行程生成

plan = llm_generate(f"""

基于以下信息生成行程:

天气:{weather}

交通:{traffic}

酒店:{hotels[:3]}

""")

return plan

场景2:科研协作Agent

开发者价值矩阵

| 能力维度 | 传统开发 | MCP开发 |

|---|---|---|

| 工具集成 | 定制化编码(高技能要求) | 声明式接入(低代码) |

| 上下文管理 | 手动实现缓存/数据库 | 内置记忆引擎(自动优化) |

| 跨平台部署 | 环境适配≈30%开发时间 | 一次编写,多云运行 |

| 生态协同 | 封闭系统 | 共享工具市场(如MCP Hub) |

开发者效率提升:中小团队AI应用开发周期从6个月压缩至2周

技术演进趋势预测

-

协议扩展方向

- 实时视频流支持(预计2026年Q2)

- 3D空间交互协议(原型已出现在Meta实验室)

-

新硬件融合

- 苹果Vision Pro已预留MCP接口

- 特斯拉机器人将采用MCP-X扩展协议

-

安全增强

- 零信任架构整合(Anthropic正在研发)

AI交互的“USB时刻”

MCP协议正在复刻USB接口在PC时代的革命:

- 标准化:终结AI工具接入的“战国时代”

- 平民化:技术小白也能组装智能体(如同用USB组装外设)

- 生态化:工具市场将出现“MCP认证”标志(类似USB-IF认证)

掌握MCP,就是握住AI时代的连接权杖。开发者现在需要关注的不是协议本身,而是如何在其构建的超级生态中抢占工具服务的战略卡位。

开发者与SWE Agent协作之道

核心概念图

一、SWE Agent核心能力解析

技术定义:

- 自主迭代能力:与传统工具的本质区别

- 工具链协同:可调用代码搜索→文件修改→测试执行的操作链

- 现实局限:

- 隐性知识缺失(项目历史、架构约束)

- 任务边界模糊(38%未请求操作)

- 社会语境理解不足(团队规范)

代码示例:最小SWE Agent交互:

# 创建Cursor Agent实例

from cursor_agent import Agent

agent = Agent(project_path="/my_project")

# 提交任务

response = agent.execute(

task="修复登录页面的CSRF保护漏洞",

constraints=[

"使用Spring Security 6.x规范",

"保持与AuthService的兼容性"

],

context_files=["/src/auth/LoginController.java"]

)

# 审查输出

if response.validate():

response.apply_changes()

else:

print("检测到风险:", response.risk_report)

二、高效协作策略

1. 逐步解决策略(成功率83%)

# 错误示范(一枪式策略)

agent.execute("实现购物车折扣系统")

# 正确实践(分步解决)

steps = [

"1. 在Cart模型中添加discount字段",

"2. 创建DiscountCalculator服务",

"3. 修改checkout流程应用折扣",

"4. 添加折扣审计日志"

]

for step in steps:

result = agent.execute(step)

if not result.validate():

break # 及时终止错误路径

2. 知识传递增强

# 注入专业知识(提升成功率35%)

agent.execute(

task="优化数据库查询",

knowledge={

"架构规范": "只读查询使用Replica数据库",

"历史决策": "2023年弃用N+1查询模式",

"性能陷阱": "避免在循环内执行查询"

}

)

3. 输出审查机制

# 优先审查代码Diff而非解释

changes = response.get_file_changes()

for file, diff in changes.items():

if file not in expected_files:

response.reject(f"未授权修改{file}")

if "DELETE" in diff and not approved_deletions:

response.request_review("检测到关键删除")

三、突破沟通障碍方案

1. 隐性知识解决方案

# 创建项目知识库

knowledge_base = {

"架构决策": {

"为什么选择gRPC": "2022年性能基准测试结果",

"禁用Redis集群": "因跨区延迟问题"

},

"编码规范": {

"错误处理": "使用Result模式替代异常"

}

}

# 任务中自动注入

agent.set_knowledge(knowledge_base)

2. 操作边界控制

# 精确限定操作范围

agent.execute(

task="修改支付回调处理",

scope={

"allowed_files": ["/src/payment/CallbackHandler.java"],

"forbidden_ops": ["DB_MIGRATION", "CONFIG_CHANGE"]

}

)

3. 防过度自信机制

# 要求提供备选方案

response = agent.execute(

task="实现缓存失效策略",

options={

"require_alternatives": 3,

"compare_metrics": ["性能", "一致性", "复杂度"]

}

)

# 选择最佳方案

selected = input(f"选择方案: {response.alternatives}")

agent.apply(selected)

四、效能提升关键数据

| 成功因素 | 提升幅度 | 适用场景 |

|---|---|---|

| ≥10次提示/任务 | +42% | 复杂特性开发 |

| 专业知识注入 | +35% | 架构修改 |

| 分步验证 | +28% | 核心模块变更 |

| 工具熟练度 | +23% | 所有任务类型 |

五、未来演进方向

混合人机工作流示例:

def agent_workflow(task):

# 阶段1:人类规划

plan = dev.create_plan(task)

# 阶段2:Agent执行

results = []

for step in plan.steps:

result = agent.execute(step)

results.append(result)

# 阶段3:联合审查

for result in results:

if not dev.review(result):

return "需人工干预"

# 阶段4:自动集成

ci_report = agent.run_ci_tests()

return ci_report.passed

演进重点:

- 认知架构升级:记忆网络+项目知识图谱

- 预测性协作:Agent预判开发者后续需求

- 安全沙盒:操作影响范围隔离

- 实时协商:变更前的确认协议

核心洞见:开发者角色从代码生产者转变为AI认知架构师,通过精准的知识注入(what)+过程控制(how)+边界定义(where),将SWE Agent转化为可预测、可控制的工程伙伴。研究显示,采用结构化协作流程的开发团队,复杂任务解决效率提升3.2倍,代码返工率降低67%。

一、传统编程的困境:详细设计为何难以落地?

1. 理论理想 vs 现实落差

- 教科书理论:软件工程要求先做概要设计(系统架构)→ 详细设计(类/方法级)→ 编码

- 现实挑战:

- 需求不确定性:开发中需求频繁变更(如产品经理临时改需求)

- 技术不确定性:实现时发现方案不可行(如第三方库不兼容)

- 过度设计风险:为“灵活性”预留的抽象层反而增加维护成本

2. 根源剖析:软件 vs 建筑的差异

传统详细设计借鉴自建筑业,但软件世界充满变数,导致“先设计再编码”常沦为纸上谈兵。

二、AI编程的革命:设计→实现成本趋近于零

1. 核心变革:提示词 = 轻量级详细设计

- 传统模式:详细设计需写百页文档 → 程序员手动翻译成代码

- AI模式:用自然语言写提示词 → AI秒级生成代码

+ 设计成本↓90%:无需纠结UML图,白话描述即可

+ 重构心理负担↓:删AI代码像删草稿,无“手写代码舍不得弃”的包袱

2. 新工作流:设计-生成-验证循环

1. 写提示词(设计) → 2. AI生成代码(实现) → 3. 测试验证 → 4. 调整提示词(优化设计)

- 关键优势:

- 快速验证假设:1小时可试错5版设计,传统模式只能写1版

- 聚焦系统设计:程序员精力从“写for循环”转向“业务逻辑优化”

三、高效AI编程的三大实操原则

1. 控制生成规模:小步快跑

- 反例:一次生成整个模块 → 错误扩散难追溯

- 正例:

# 提示词示例(分步生成) 第1步:生成用户注册函数(输入邮箱、密码) 第2步:添加密码强度校验逻辑 第3步:集成数据库存储

2. 版本控制:把AI当“实习生”管理

- 必做操作:

- ✅ 每次生成后commit代码(标记提示词版本)

- ✅ 发现重大错误直接回滚+重生成(勿死磕修复)

- 心态调整:

“AI是概率工具,不是智能生物——错误输出会污染后续结果”

3. 测试与Review:人始终是Owner

| 检查项 | 传统开发 | AI开发 |

|---|---|---|

| 代码逻辑 | 自测+同事Review | 重点Review AI输出逻辑一致性 |

| 边界条件 | 单元测试覆盖 | 补充AI遗漏的边界测试用例 |

| 技术债务 | 重构会议 | 定期用AI重构(提示词优化) |

💡 经验:AI代码质量 ≈ 初级程序员——需验收但不必苛求完美,够用即可。

四、给不同开发者的建议

1. 新手开发者:抓住黄金期

- 优势:无历史包袱,直接建立AI优先的工作流

- 行动:

- 用AI生成基础代码 → 专注学习业务设计

- 反向学习:对比AI代码与自己思路的差异

2. 资深开发者:克服“效率悖论”

- 常见障碍:

“我写更快/更优雅 → 抗拒AI” - 突破点:

- 试用AI处理重复工作(如DTO生成、单元测试)

- 让AI做“技术调研助手”(例:“用Python实现XX算法”)

- 接受70分方案快速迭代,省出时间做深度优化

五、本质洞察:从“建造教堂”到“搭乐高”

- 传统模式:如建造教堂——必须精确设计每块石头

- AI模式:如拼乐高——

- 先快速拼出原型看效果

- 不满意随时拆解重组

核心价值:AI将编程从“工程艺术”变为“科学实验”,快速试错成本趋零推动创新效率革命。

适应AI编程后,你将再难回到纯手工模式——这不是替代,而是解放创造力的进化。

https://baoyu.io/translations/building-effective-agents

https://python.langchain.com/docs/introduction/

https://github.com/JimLiu/agent-translator

https://mp.weixin.qq.com/s/sRdM6J84NhymIIS-58gUZg

Sharp Tools: How Developers Wield Agentic AI in Real Software Engineering Tasks https://arxiv.org/pdf/2506.12347

https://mp.weixin.qq.com/s/nZ2rSsA6Q4prciq4HuIcIQ

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?