前来驿站充电的小伙伴们,大家好呀!

今天给大家带来的是LaTeX论文排版的速成技巧。

大纲速览

0 前言

论文完成之后,使用LaTeX工具可以让自己的手稿变得美观整齐。LaTeX上手很快,核心逻辑是:找模板+改代码=完美的PDF。小站在本文中提供了个人自用的爱斯维尔期刊投稿模板,便于大家快速修改使用。话不多说,让我们一起开始吧。

1 获取LaTeX模板

根据不同的排版需求,我们需要寻找大佬们精心制作的模板。

方法1:Overleaf模板库:

直达链接:https://cn.overleaf.com/latex/templates

通过在线LaTeX网站Overleaf,可以下载大多数期刊的模板,如果懒得找,那么这里可以一试。但是可能这里提供的模板可能和期刊官网提供的不同步,所以建议还是去期刊官网下载。

方法2:期刊官网:

一般情况下,期刊模板的位置在

- 期刊首页Author Guide或者For Author

- 投稿系统的所在位置

- 集中统一的模板位置(爱斯维尔;IEEE)

注意:国外的期刊投稿的模板和最终出版的模板是不一致的。

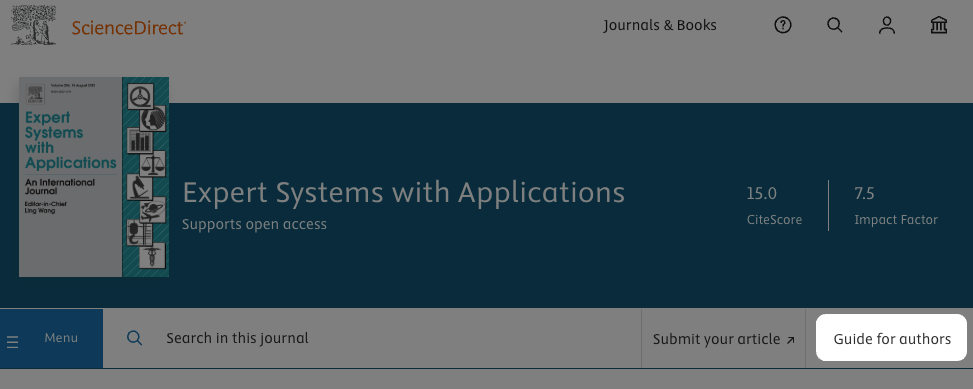

进入期刊的官网根据以上位置一般都能找到对应的LaTex模板,这里以爱斯唯尔出版社为例,带大家下载期刊论文投稿模板。

(不想看教程的小伙伴可以直接通过百度网盘下载哟,链接: https://pan.baidu.com/s/1uZUGiBSFLVOObJ7dT_fMmg?pwd=b3xv 提取码: b3xv)

第一步,找到爱斯维尔出版社旗下的某一个期刊官网,以《Expert Systems with Applications》为例(https://www.sciencedirect.com/journal/expert-systems-with-applications),找到"Guide for authors"按钮,点击进入。

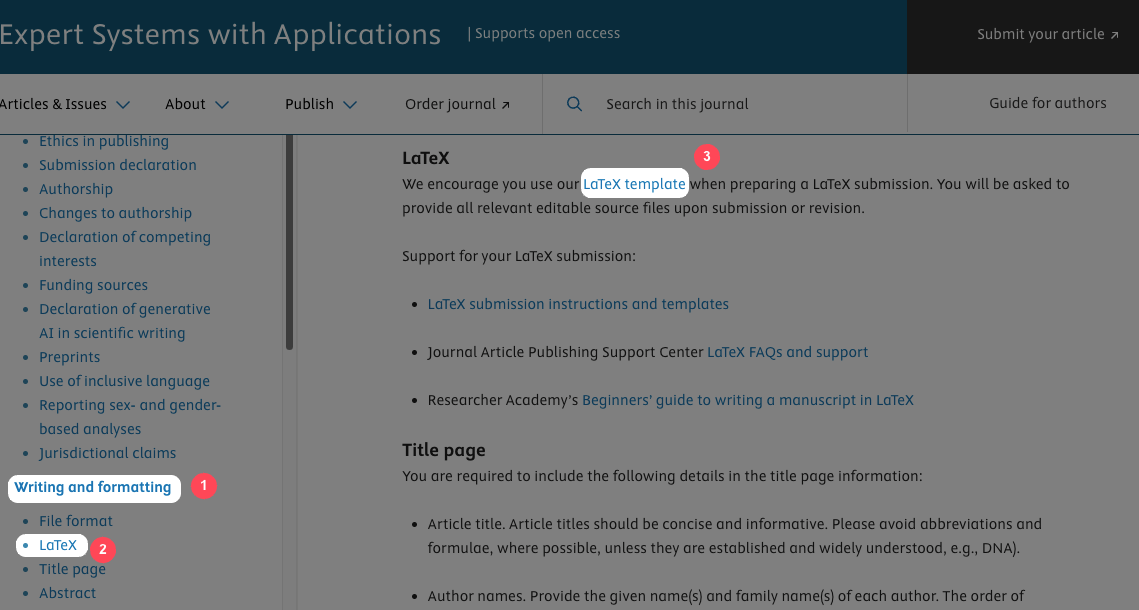

第二步,在新页面左侧目录中找到“Writing and formatting”然后点击“LaTeX”随后点击“LaTeX template”。

最后,完成模板文件的下载。

2 使用LaTeX进行排版

使用LaTeX有两种方式,一种是本地部署LaTeX,另一种则是线上LaTeX,为了方便初次接触LaTeX的小伙伴,小站用Overleaf(在线LaTeX编辑器)来为大家演示线上使用LaTeX的方法。(https://cn.overleaf.com/)

2.1 上传模板

小站在使用LaTeX排版论文中,用的是基于官方模板修改后的LaTeX模板,相较于官方模板会更加简洁易用。因此,下面的演示也是基于此模板,大家可以点击下方链接转存下载。

【自用】爱斯维尔latex投稿模板.zip,链接: https://pan.baidu.com/s/177n13tItLqaKblpV08eFKQ?pwd=mbuq 提取码: mbuq

第一步,通过邮箱注册登录至Overleaf

第二步,在完成前面的基本信息填写后,我们来到了下图所示的选择界面,我们单击“创建一个新项目”

第三步,选择“上传项目”,将“【自用】爱斯维尔latex投稿模板.zip”压缩包导入进Overleaf

看到下图界面即表示上传成功

2.2 论文排版

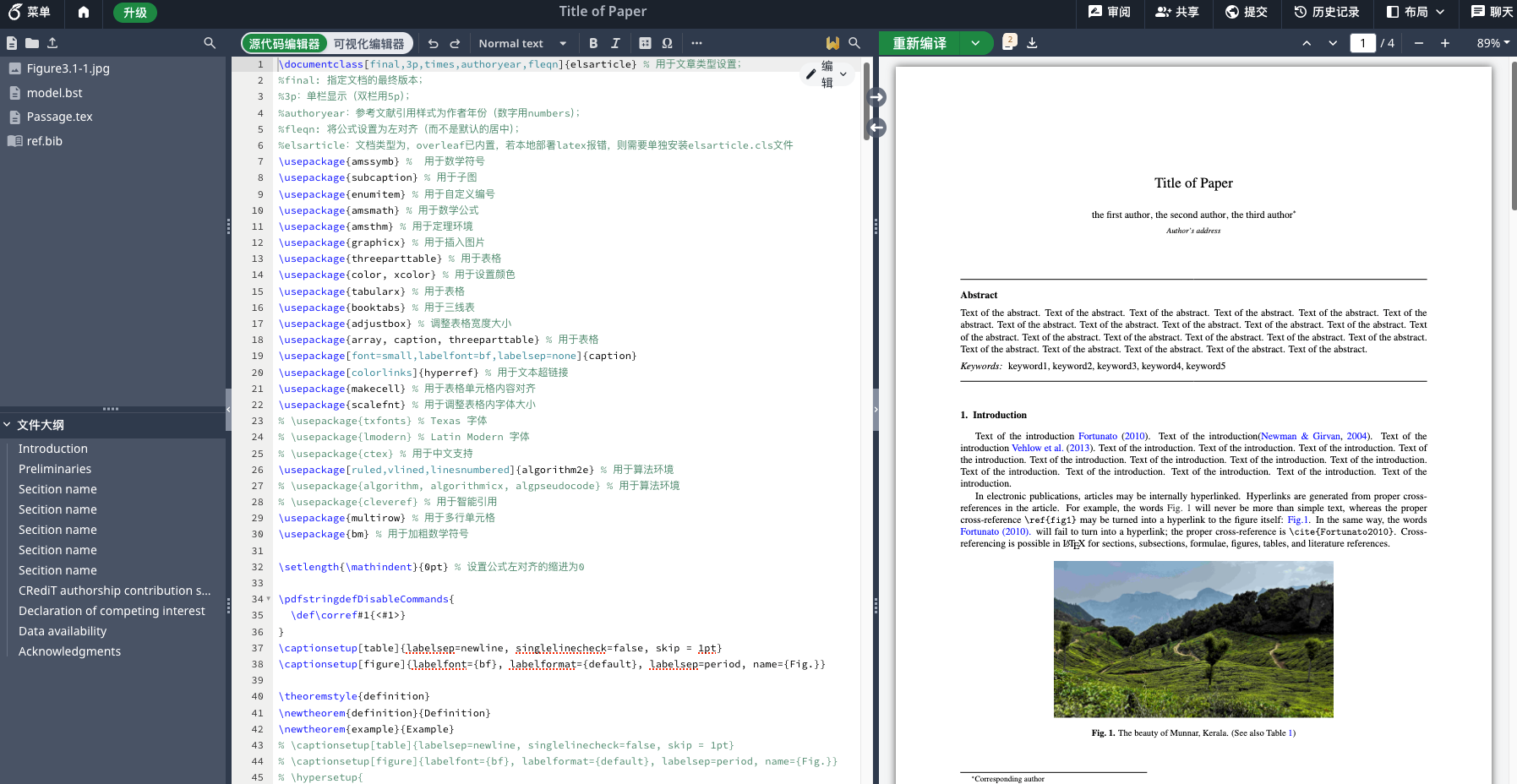

打开上图界面,即代表我们已经可以顺利使用LaTeX了,小站接下来直接告诉大家如何把自己的论文用LaTeX排版。

我们先要了解一个基本知识:在LaTeX中,代码命令以\开头,注释则以%开头。

2.2.1 论文基本信息(投稿期刊、标题、作者、地址、摘要、关键词)

-

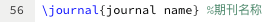

期刊名称

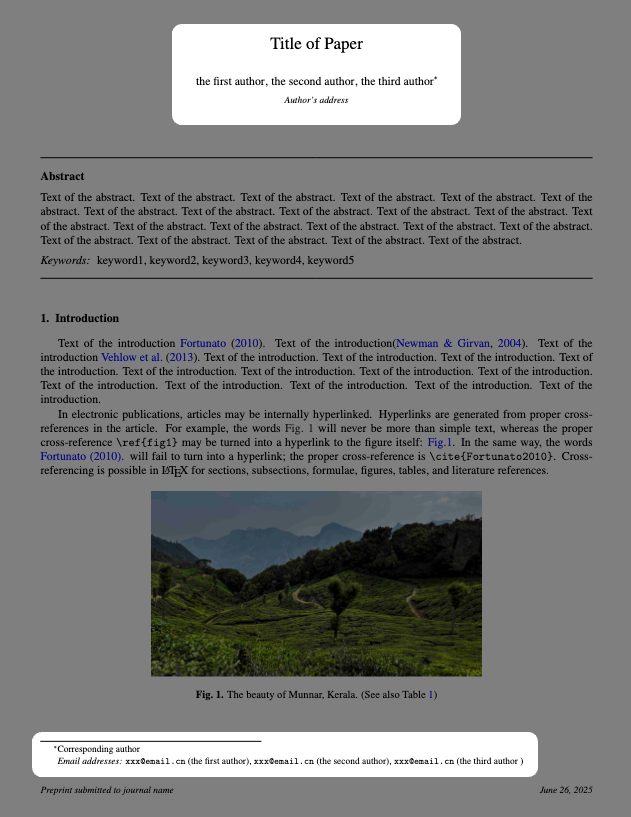

第56行代码,仅修改大括号里面的内容

修改完成之后,点击菜单栏中间位置“重新编译”按钮查看编译效果

可以在第一页左下角看到期刊名字的变化

-

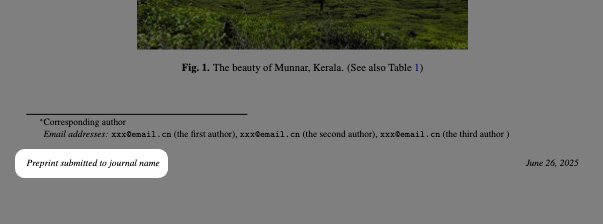

论文标题、作者、地址

第62-74行代码,仅修改大括号里面的内容

“重新编译”后,可以在论文第一页的顶部和底部分别看到修改后的信息

注意:本模板仅适用于所有论文作者的地址都相同的情况,如果论文中作者们的地址不尽相同,需要修改LaTeX代码(可以借助AI来生成) -

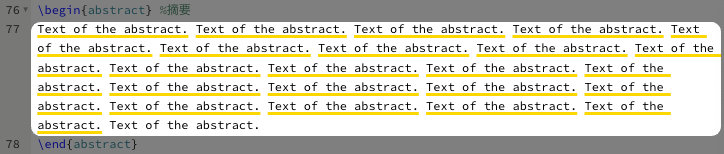

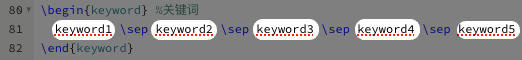

论文摘要

第77-79行代码,仅修改高亮部分的黑色字体内容

(\begin{abstract}以及\end{abstract}这两处代码是LaTeX识别摘要内容的关键代码,不要修改)

-

关键词

第80-82行代码,仅修改高亮部分的黑色字体内容

(如果需要增加/减少关键词,在相应地位置增加/删除\sep代码并添加关键词)

“重新编译”后,摘要和关键词可以在论文标题的正下方看到修改后的信息

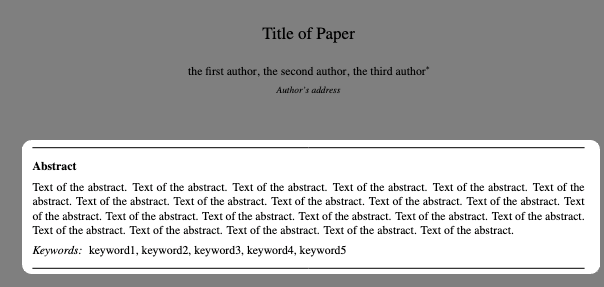

2.2.2 论文正文内容(标题、正文、参考文献、图片、表格、公式、算法)

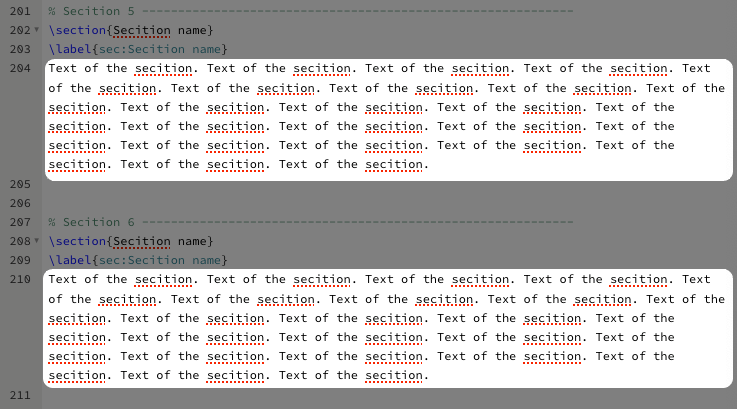

- 章节标题与章节子标题

\section{标题内容}表示一级标题

\subsection{具体内容(英文)}表示二级标题

\subsubsection{具体内容(英文)}表示三级标题

…

依次类推,具体代码以及渲染效果可以参考下图

- 正文内容

在两个section之间便可以输入对应的正文内容,包括文本、图片、表格、公式、算法、参考文献等内容,期间还可以借助代码实现交叉引用。接下来我们一一阐述。

另外,在LaTeX中,如果要区分两个段落,那么左边的代码编辑区需要在两个段落之间增加一个空行,具体效果可以参考下一节“参考文献引用”中的图片。 - 参考文献引用

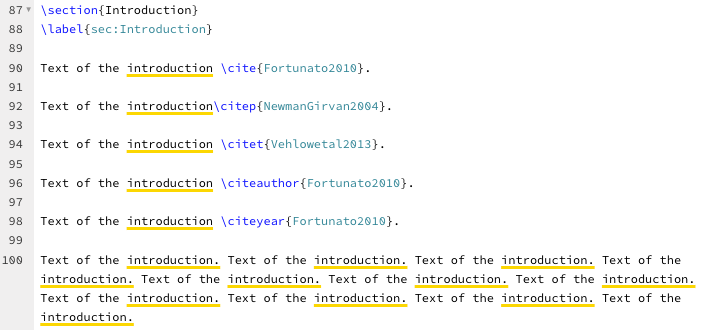

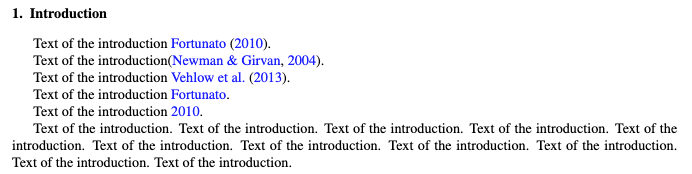

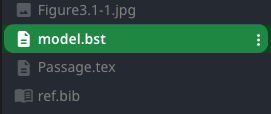

我们将目光定位到第90行代码(大家可以根据教程图片做尝试),里面涉及到参考文献的引用,从下图看,我们能发现参考文献引用的代码指令有很多

对应的渲染效果如下

对应的渲染效果如下

它们的区别如下

| 命令格式 | 功能描述 | 示例输出 | 使用场景 |

|---|---|---|---|

\cite{key} | 基本引用格式 | Fortunato (2010) | 通用引用 |

\citep{key} | 括号引用格式 | (Newman & Girvan, 2004) | 强调引用来源 |

\citet{key} | 文本嵌入引用 | Vehlow et al. (2013) | 作者作为句子成分 |

\citeauthor{key} | 仅显示作者名 | Fortunato | 强调研究主体 |

\citeyear{key} | 仅显示出版年份 | 2010 | 强调时间信息 |

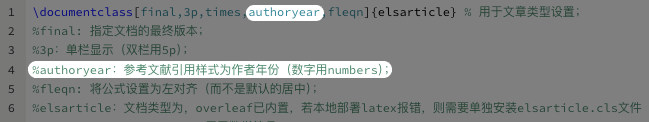

如果有些期刊要求使用数字引用格式,那么我们可以在第1行代码出,将“authoryear”更改为“numbers”,那么“重新渲染”过后,前三种引用参考文献的代码均会变为数字形式

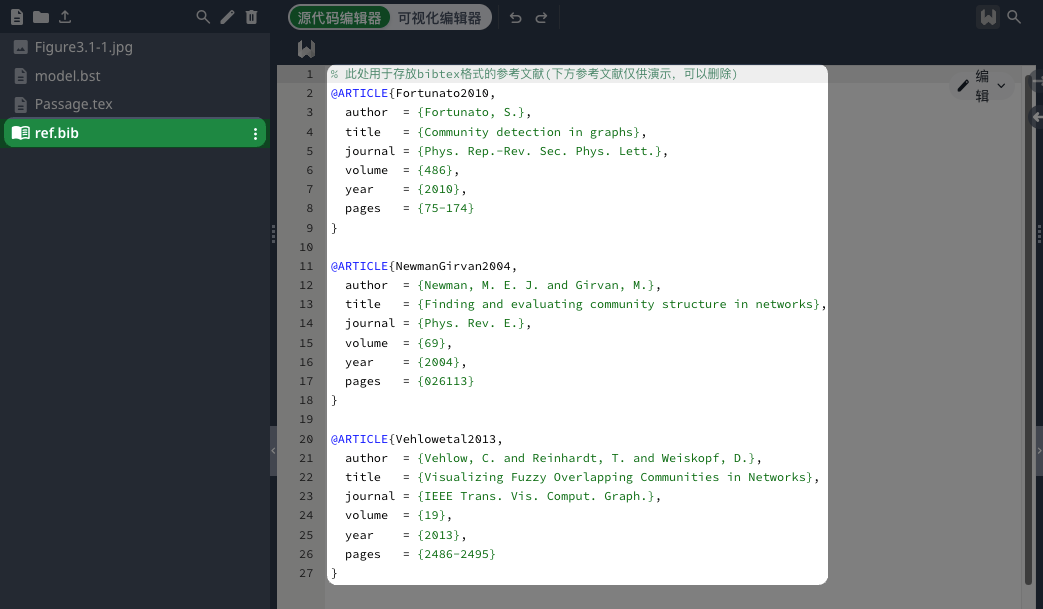

OK,到这一步我们已经清楚引用参考文献的代码就是\cite{}及其衍生代码,那么{}里面的字母与数字怎么来的呢?我们将视线移动到页面的左上角(文件显示区),我们会发现有四个文件,用鼠标点击“ref.bib”文件,我们能够发现三个bib格式的参考文献,见下图

获取BibTeX参考文献的方法

- 学术数据库直导(例如:Google Scholar、IEEE Xplore、ScienceDirect等):搜索文献→点击Cite/Export→BibTeX

- 文献管理器批量导出(例如:Zotero、Mendeley、Endnote等):文献库勾选目标→文件→ 导出→BibTeX

- 在线急速转换(例如:DOI转换器https://www.doi2bib.org/):输入DOI号→BibTeX

经过引用的参考文献才会出现在论文末尾的参考文献页

需要注意的是,这里参考文献的格式通过“model.bst”文件控制,如果需要更改,那么需要额外学习相关的知识

需要注意的是,这里参考文献的格式通过“model.bst”文件控制,如果需要更改,那么需要额外学习相关的知识

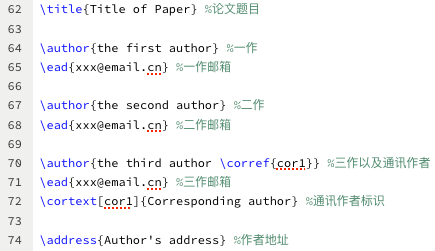

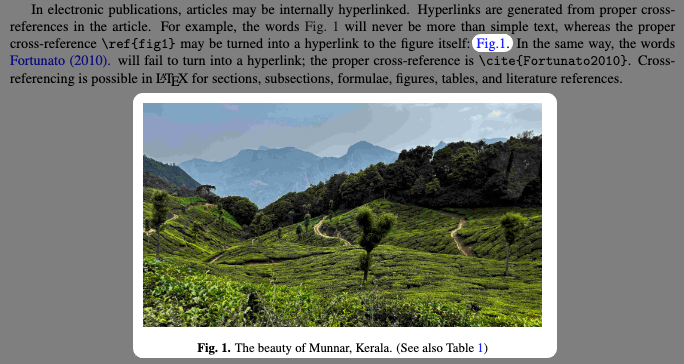

4. 插入图片

第105-110行代码,是插入图片的相关代码,具体解释如下

\begin{figure}[htbp] % 创建浮动图表环境,允许自动调整位置

\centering % 居中图表内容

\includegraphics[width=0.6\columnwidth]{Figure3.1-1.jpg} % 插入图片并设置宽度为栏宽的60%,如果{}中只有图片名字,须将图片与tex文件置于同一目录

\caption{The beauty of Munnar, Kerala. (See also Table \ref{tbl1})} % 添加带交叉引用的标题

\label{fig1} % 设置标签用于文档内引用

\end{figure}

| 代码组件 | 功能说明 | 技术细节 |

|---|---|---|

\begin{figure}[htbp] | 创建浮动图表容器 | htbp参数控制浮动优先级: - h当前位置 - t页面顶部 - b页面底部 - p单独浮动页 |

\centering | 内容水平居中 | 作用于容器内所有内容(图片/标题) |

\includegraphics[...]{...} | 插入外部图像文件 | 关键参数: - width:设置相对宽度 - height:设置绝对高度 - scale:整体缩放比例 |

width=0.6\columnwidth | 设置图像宽度 | \columnwidth动态获取当前栏宽 保持原始宽高比 |

\caption{...} | 添加带编号的标题 | 自动生成"Figure X:"前缀 支持交叉引用( \ref{tbl1}) |

\label{fig1} | 创建引用锚点 | 通过\ref{fig1}在文中引用 通过 \pageref{fig1}引用页码 |

此代码对应在文中的渲染以及引用效果如下图

- 插入表格

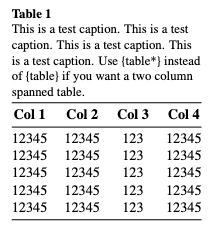

第117-136行代码,是插入表格的相关代码,具体解释如下

\begin{table}[htbp] % 创建浮动表格环境,自动调整位置

\centering % 表格内容水平居中

\begin{threeparttable} % 保持标题宽度与表格一致

\captionsetup{justification=raggedright, singlelinecheck=false} % 设置标题左对齐

\caption{This is a test caption. This is a test caption. This is a test

caption. This is a test caption. Use \{table*\} instead of \{table\} if you want a two column spanned table.} % 添加表格标题

\label{tbl1} % 设置表格标签用于交叉引用

\begin{tabular}{@{}cccc@{}} % 创建表格,列格式为4个居中对齐列

\toprule % 顶部水平线

\textbf{Col 1} & \textbf{Col 2} & \textbf{Col 3} & \textbf{Col 4} \\ \midrule % 表头行

12345 & 12345 & 123 & 12345 \\ % 数据行1

12345 & 12345 & 123 & 12345 \\ % 数据行2

12345 & 12345 & 123 & 12345 \\ % 数据行3

12345 & 12345 & 123 & 12345 \\ % 数据行4

12345 & 12345 & 123 & 12345 \\ % 数据行5

\bottomrule % 底部水平线

\end{tabular}

\end{threeparttable} % 结束标题宽度控制

\end{table} % 结束表格环境

| 代码组件 | 功能说明 | 详细说明 |

|---|---|---|

[htbp] | 位置控制 | 浮动位置优先级: - h当前位置 - t页面顶部 - b页面底部 - p单独浮动页 |

threeparttable | 标题宽度控制 | 确保标题宽度与表格宽度相匹配 |

@{}cccc@{} | 列格式设置 | 两端不留空白(@{}),4个居中列(cccc) |

\toprule/\midrule/\bottomrule | 专业水平线 | 来自booktabs包的优质表格线 |

\textbackslash{}\{\} | 特殊字符转义 | 在标题中显示大括号{} |

此代码对应在文中的渲染效果如下图

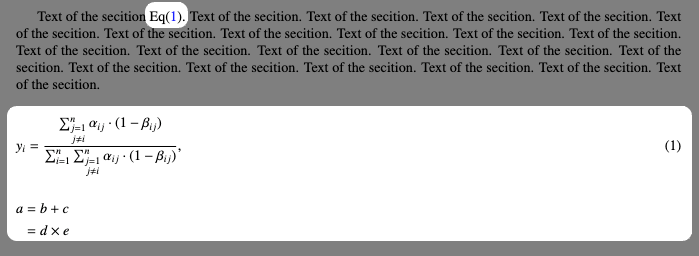

- 公式编写

第142-155行代码,是插入公式及引用公式的相关代码,具体解释如下

% 单行公式环境(可左对齐)

\begin{flalign} % 创建可左对齐的公式环境

\label{eq:general_formula} % 设置公式标签用于引用

y_i = \frac{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \alpha_{ij} \cdot (1 - \beta_{ij})}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \alpha_{ij} \cdot (1 - \beta_{ij})}, % 复杂分式公式

\end{flalign} % 结束公式环境

% 多行公式对齐环境(带星号表示无编号)

\begin{align*} % 创建多行对齐公式环境(无编号)

\label{eq:multi_line} % 设置标签(但星号环境不会生成编号)

a &= b + c \\ % 第一行公式(&= 设置对齐位置)

&= d \times e % 第二行公式(延续对齐)

\end{align*} % 结束对齐环境

| 代码组件 | 功能说明 | 技术细节 |

|---|---|---|

flalign | 单行左对齐公式环境 | 替代equation环境实现左对齐 与 fleqn文档选项配合使用 |

align* | 多行对齐公式环境(无编号) | 星号(*)表示不生成公式编号 |

\label{...} | 设置引用标签 | 配合\eqref{...}在文中引用 |

\frac{}{} | 创建分式结构 | 分子在上,分母在下 |

\sum | 求和符号 | 可添加上下限 |

\substack{...} | 创建多行下标 | 用\\分隔行 |

&= | 对齐位置标记 | 多行公式中对齐等号位置 |

此代码对应在文中的渲染以及引用效果如下图

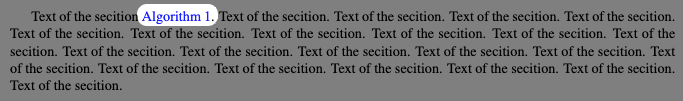

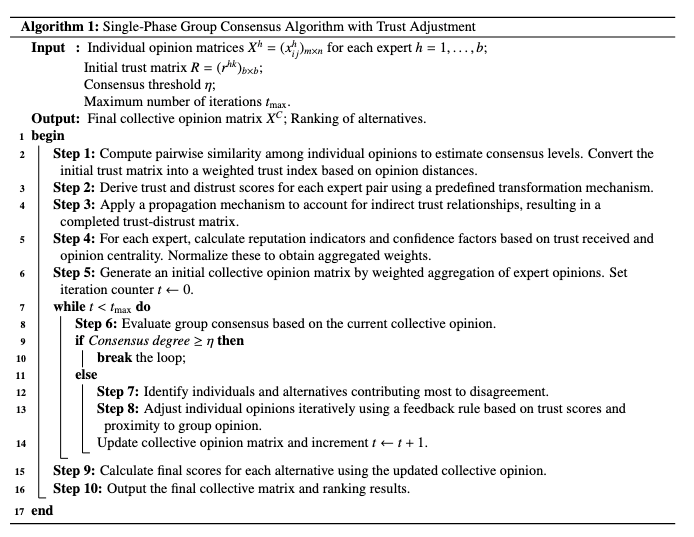

- 算法编写

第164-198行代码,是插入算法的相关代码,具体解释如下

% 算法环境开始

\begin{algorithm}[ht] % 创建算法浮动体,位置控制参数ht

\caption{Single-Phase Group Consensus Algorithm with Trust Adjustment} % 算法标题

\label{alg:Algorithm1} % 算法标签用于引用

\SetKwInOut{Input}{Input} % 定义输入块标题为"Input"

\SetKwInOut{Output}{Output} % 定义输出块标题为"Output"

\Input{ % 开始输入参数定义

Individual opinion matrices $ X^h = (x_{ij}^h)_{m \times n} $ for each expert $ h = 1,\dots,b $; \\ % 个体意见矩阵

Initial trust matrix $ R = (r^{hk})_{b \times b} $; \\ % 初始信任矩阵

Consensus threshold $ \eta $; \\ % 共识阈值

Maximum number of iterations $ t_{\max} $. % 最大迭代次数

}

\Output{ % 开始输出结果定义

Final collective opinion matrix $ X^C $; % 最终群体意见矩阵

Ranking of alternatives. % 备选方案排名

}

\Begin{ % 算法主体开始

\textbf{Step 1:} Compute pairwise similarity among individual opinions to estimate consensus levels. Convert the initial trust matrix into a weighted trust index based on opinion distances.\\ % 步骤1

\textbf{Step 2:} Derive trust and distrust scores for each expert pair using a predefined transformation mechanism. \\ % 步骤2

\textbf{Step 3:} Apply a propagation mechanism to account for indirect trust relationships, resulting in a completed trust-distrust matrix.\\ % 步骤3

\textbf{Step 4:} For each expert, calculate reputation indicators and confidence factors based on trust received and opinion centrality. Normalize these to obtain aggregated weights.\\ % 步骤4

\textbf{Step 5:} Generate an initial collective opinion matrix by weighted aggregation of expert opinions. Set iteration counter $ t \leftarrow 0 $.\\ % 步骤5

\While{$ t < t_{\max} $} { % 开始While循环(最大迭代次数控制)

\textbf{Step 6:} Evaluate group consensus based on the current collective opinion.\\ % 步骤6

\eIf{Consensus degree $ \geq \eta $} { % If-else条件判断(共识度是否达标)

\textbf{break} the loop; % 退出循环

} {

\textbf{Step 7:} Identify individuals and alternatives contributing most to disagreement. \\ % 步骤7

\textbf{Step 8:} Adjust individual opinions iteratively using a feedback rule based on trust scores and proximity to group opinion.\\ % 步骤8

Update collective opinion matrix and increment $ t \leftarrow t + 1 $. % 更新矩阵和迭代计数

}

}

\textbf{Step 9:} Calculate final scores for each alternative using the updated collective opinion.\\ % 步骤9

\textbf{Step 10:} Output the final collective matrix and ranking results. % 步骤10

}\textbf{end} % 算法主体结束

\end{algorithm} % 算法环境结束

| 代码组件 | 功能说明 | 技术细节 |

|---|---|---|

[ht] | 位置控制 | h当前位置,t页面顶部 |

\SetKwInOut | 输入输出定义 | 创建专业输入/输出块 |

\Begin{} | 算法主体 | 替代传统function的现代语法 |

\eIf{} | If-Else条件 | 带垂直空间优化的条件判断 |

\\ | 换行控制 | 创建步骤间的适当间距 |

\textbf{Step X:} | 步骤标注 | 显式算法流程标记 |

$ \dots $ | 行内数学公式 | 专业数学符号集成 |

此代码对应在文中的渲染以及引用效果如下图

2.3 注意事项

2.3.1 文档类型设置

第1行代码及其注释详细说明了文档类型的设置以及修改的相关问题,包括单双栏变换、参考文献引用样式变换、设置公式左对齐等功能,有需要的小伙伴可以详细阅读

(过来人悄悄告诉你:此处在期刊投稿的时候能帮上大忙)

\documentclass[final,3p,times,authoryear,fleqn]{elsarticle} % 用于文章类型设置;

%final: 指定文档的最终版本;

%3p:单栏显示(双栏用5p);

%authoryear:参考文献引用样式为作者年份(数字用numbers);

%fleqn: 将公式设置为左对齐(而不是默认的居中);

%elsarticle:文档类型为,overleaf已内置,若本地部署latex报错,则需要单独安装elsarticle.cls文件

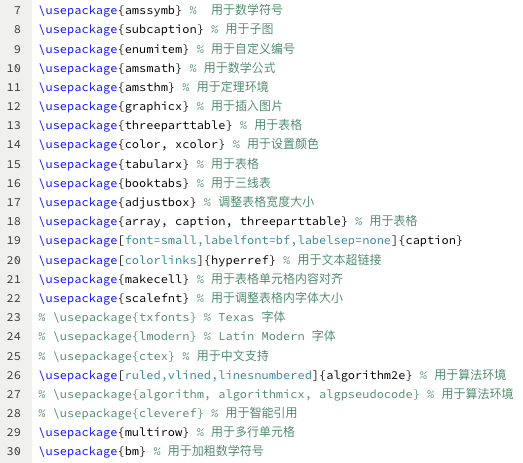

2.3.2 宏包设置(中文显示问题)

在第7-30行代码处,小站列出了写论文是个人用到的一些宏包的配置,加了%的表示未使用到,可以删除。

此外,LaTeX文档原生不支持中文显示,这也意味着整篇文档除了注释其他代码位置不能出现中文,如果报错,那么就要考虑是否有这一问题的影响。当然有细心地小伙伴注意到了在第23-25行代码处被我注释掉的宏包注释里有提示“用于中文支持”,只要把这三行代码启用,LaTeX也可以支持中文的渲染与排版了。

2.3.3 双击PDF文本快速定位LaTeX代码

在检查论文的PDF排版时如果发现一些地方书写有问题,那么可以在PDF双击该位置则可以迅速定位到对应的LaTeX代码。

2.3.4 AI辅助生成LaTeX代码

随着LLM的不断发展,我们也不需要记忆太多复杂的LaTeX命令,在涉及到公式、表格、图片等内容的排版时,学会借助ai来帮助我们完成排版可以节约很多时间。

截图→粘贴→输入命令→发送→调试→完成排版,一气呵成。

AI,让LaTeX不再神秘。

2.3.5 常用LaTeX命令速查

% ===== 基础文档框架 =====

\documentclass{article} % 文档类型(article/report/book)

\usepackage{package} % 加载宏包

\title{Title} % 文档标题

\author{Author} % 作者信息

\date{\today} % 日期

\begin{document} % 文档开始

\maketitle % 生成标题页

\section{Section} % 一级标题

\subsection{Subsection} % 二级标题

\tableofcontents % 目录

\end{document} % 文档结束

% ===== 数学环境 =====

$ E=mc^2 $ % 行内公式

$$ \int_a^b f(x)dx $$ % 无编号公式

\begin{equation} % 带编号公式

\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla^2 u

\end{equation}

% ===== 数学符号 =====

\alpha, \beta, \gamma % 希腊字母

\times, \pm, \leq % 运算符

\subseteq, \in, \forall % 逻辑符号

\mathbf{A}, \mathbb{R} % 粗体/空心字体

% ===== 基础表格 =====

\begin{tabular}{|c|c|c|} % 列格式:c居中 l左 r右

\hline

\textbf{Header} & \textbf{Header} & \textbf{Header} \\

\hline

Cell & Cell & Cell \\

\hline

\end{tabular}

% ===== 专业表格 =====

\usepackage{booktabs} % 加载专业表格宏包

\begin{tabular}{@{}ccc@{}}

\toprule

Column1 & Column2 & Column3 \\

\midrule

Data & Data & Data \\

\bottomrule

\end{tabular}

\usepackage{graphicx} % 图片宏包

\begin{figure}[htbp]

\centering

\includegraphics[width=0.8\textwidth]{figure.jpg}

\caption{Figure description}

\label{fig:example}

\end{figure}

% 子图排版

\usepackage{subcaption}

\begin{figure}

\begin{subfigure}{0.45\textwidth}

\includegraphics[width=\textwidth]{sub1.jpg}

\caption{Subfigure 1}

\end{subfigure}

\hfill

\begin{subfigure}{0.45\textwidth}

\includegraphics[width=\textwidth]{sub2.jpg}

\caption{Subfigure 2}

\end{subfigure}

\end{figure}

% ===== 文献引用 =====

\usepackage{natbib} % 文献宏包

\cite{key} % 一般引用

\citep{key} % 括号引用:(Author, Year)

\citet{key} % 文本引用:Author (Year)

\bibliographystyle{plain} % 文献样式

\bibliography{refs} % 参考文献文件

% 文献条目示例 (refs.bib)

@article{key,

author = {Author},

title = {Title},

journal = {Journal},

year = {2023},

volume = {1},

pages = {1-10}

}

3 尾声

(特别鸣谢:小站的同门为本文提供的LaTeX模板,小站是在其提供的模板上进行修改与完善)

LaTeX的功能十分强大,以上代码仅仅是LaTeX部分功能的基础演示,实际在排版论文中,我们会因为内容篇幅、单双栏、阅读习惯等问题需要不断修改细化LaTeX代码以实现我们的预期。

小站相信,掌握了上述命令代码逻辑的你一定可以用LaTeX顺利完成论文的精美排版,如果你有什么在LaTeX排版上的问题可以在评论区或者后台私信小站,我们一起探讨解决方案。

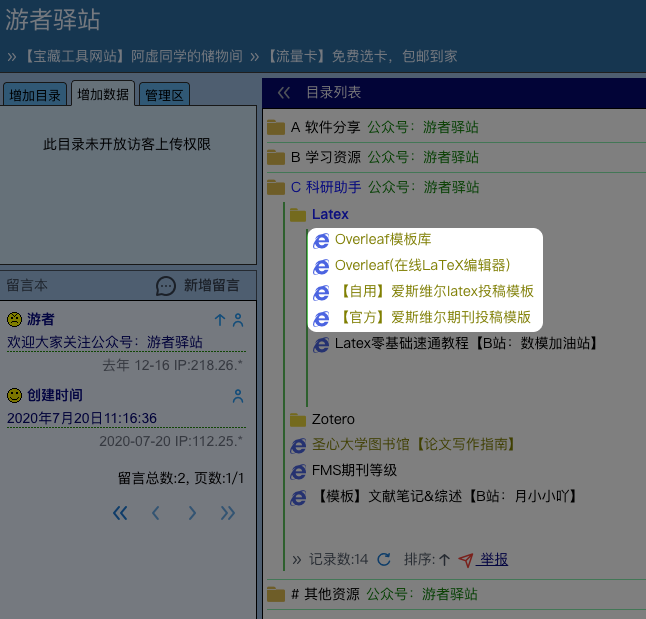

本期文章所涉及的资源均已上传至小站的资源站(http://sykdyz.ysepan.com/)

小伙伴们有需自提哟,让我们下期再见!

5374

5374

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?