1. javascript面向对象是什么?

面向对象是一种思维模式,是相对于面向过程来说的。

面向过程也叫函数式编程,在你解决一个问题的时候,定义好你的函数,然后在函数体里面写你的逻辑即可,只要里面的逻辑没有出现错误,最后传入参数调用即可得到想要的结果。

而面向对象就是在你遇到一个问题时,你能想到这类问题所具有的共性,然后把这些共性单独拿出来形成一个对象,对象中的属性对应于这类问题的公共属性,所以这个对象也可以看做是与现实中相对应的一个具体事物。比如一辆车,这辆车就可以用JS来模拟成一个对象,他有品牌、型号、门数等,这些都可以看做是对象中的公共属性。而车的价格、行驶速度等每辆都是不相同的,这些可以看做是事物的私有属性。所以面向对象更倾向于区分事物的共有属性和私有属性。

这样便可以通过公共属性进行扩展,提高代码的可读性、可维护性、复用性。

面向对象有三个特点:

(1)封装:将客观事物封装成一个抽象的对象(类),在这个类中有这个事物的属性和方法。封装的目的是将信息隐藏,隐藏内部的实现细节,只保留一个接口对外通信。封装的优势在于,无论一个对象内部的代码经过了多少次修改,只要不改变接口,就不会影响到使用这个对象时编写的代码

(2)继承:面向对象将事物的共有属性和私有属性分开。对于一个具体的实例,要想具有这些公有属性,就必须要继承这个对象(类)。利用继承,一方面可以在保持接口兼容的前提下对功能进行扩展,另一方面增强了代码的复用性,为程序的修改和补充提供便利。

(3)多态:同一操作用在不同对象上,可以产生不同的解释和不同的执行结果。这样解释比较难以理解,我们直接上代码:

2.浏览器解析HTML的过程

当你再浏览器中输入一个网址,按下回车后发生:

(1)https://blog.youkuaiyun.com/didudidudu/article/details/80181505

(2)浏览器解析html:

采用从上到下的方式来解析。

首先解析HTML的header部分,此时控制权属于浏览器的渲染引擎。header中可能会有script标签,遇到这个标签,浏览器暂停解析,将控制权交给JS引擎。如果script是引用外部资源,则是先下载再解析JS代码,如果引用了多个,会同时下载,但是解析的时候按顺序解析;如果在script中写了一段JS代码,那么浏览器开始解析这段代码,所以可能会报错(JS中操作DOM节点,此时DPM并未加载,所以报错)。执行完毕后又交给渲染引擎。

如果遇到Link标签,开始下载CSS文件,同时向下解析。

(JS的下载或解析会使浏览器停止形成DOM tree,但是CSS的下载不会影响DOM tree的形成,只会影响CSS tree的形成,从而影响render tree的形成)

解析完header部分,开始解析body部分,形成DOM tree。由于CSS文件的解析和DOM的解析在不同的线程中,是并行的,所以当DOM解析完形成DOM tree并且CSS也解析完形成CSS tree,两者合并成render tree。

然后根据render tree计算节点信息,这个过程也叫重排,计算完后绘制在浏览器页面上,这个过程也叫重绘。

3. http缓存: 缓存控制 和 缓存校验

缓存控制:控制缓存的开关,在http请求头和响应中设置,表明是否开启缓存,以及使用了哪种缓存方式。

缓存校验:需要一个机制来验证缓存是否有效。如何校验缓存,比如怎么定义缓存的有效期,怎么确保缓存是最新的。

缓存控制

:Pragma 和 Cache-Control。

( Cache-Control 不仅在请求中有,在响应中也有)

Cache-Control 可设置的值:

(1)在请求中使用Cache-Control 时

(2)在响应中使用Cache-Control 时

缓存校验

我们需要一个机制来验证缓存是否有效。比如服务器的资源更新了,客户端需要及时刷新缓存;又或者客户端的资源过了有效期,但服务器上的资源还是旧的,此时并不需要重新发送。缓存校验就是用来解决这些问题的,在http 1.1 中,我们主要关注下Last-Modified 和 etag 这两个字段。

Last-Modified:

服务端在返回资源时,会将该资源的最后更改时间通过Last-Modified字段返回给客户端。客户端下次请求时通过If-Modified-Since或者If-Unmodified-Since带上Last-Modified,服务端检查该时间是否与服务器的最后修改时间一致:如果一致,则返回304状态码,不返回资源;如果不一致则返回200和修改后的资源,并带上新的时间。

etag:

单纯的以修改时间来判断还是有缺陷,比如文件的最后修改时间变了,但内容没变。对于这样的情况,我们可以使用etag来处理。

etag的方式是这样:服务器通过某个算法对资源进行计算,取得一串值(类似于文件的md5值),之后将该值通过etag返回给客户端,客户端下次请求时通过If-None-Match或If-Match带上该值,服务器对该值进行对比校验:如果一致则不要返回资源。

If-None-Match和If-Match的区别是:

If-None-Match:告诉服务器如果一致,返回状态码304,不一致则返回资源

If-Match:告诉服务器如果不一致,返回状态码412

原文链接:https://blog.youkuaiyun.com/u012375924/article/details/82806617

4. 关于canvas的大小问题:内联样式与css样式

canvas的默认大小:300px * 150px

canvas的大小分为两部分:(1)canvas画布实际的大小 (2)浏览器渲染出的画布大小

(1) 当在html中设置了canvas,并且css中没有设置canvas,或者:内联样式与css样式一样:

此时画布的实际大小和浏览器渲染出来的大小一致,都是300 × 300

(2)当html中没有设置canvas属性,仅在css中设置:此时canvas的实际大小其实是默认值:300×150,而css中设置的是200*200,此时实际大小与渲染的大小不一致,所以会进行缩放。

宽:100 ×(渲染宽200/实际宽300)

高:100 ×(渲染高200/实际高150)

5. css布局:flex

(设为flex布局以后,子元素的float、clear和vertical-align属性将失效)

在父元素(也称为容器)上设置display:flex ,子元素(也成为item)会自动排成一行。

1. 当元素设置为flex后,在父元素上可设置的属性:

(1)flex-direction: row(默认)、column、row-reverse、column-reverse

子元素按照顺序还是逆序,本质是按照主轴排列(顺序的时候主轴左→右,贴着左上角,逆序的时候右←左,贴着右上角)

(2)flex-wrap:wrap(默认)、no-wrap、wrap-reverse. 换行

(3)flex-flow : flex-direction + flex-wrap

(4)justify-content (调整水平方向的位置): center(水平方向居中)、flex-start(左对齐) 、 flex-end(右对齐) 、space-between(两端对齐) 、space-around(每个子元素的两边距离相等,所以中间的距离是两边距离的2倍);

设置了这个属性后,子元素会按照这个属性进行对齐。

(5)align-items(调整垂直方向的位置):center(垂直方向居中)、flex-start(贴着最顶点对齐)、flex-end(贴着最底点对齐)、baseline(按照里面的文字对齐)、stretch(默认。如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度)

(6)align-content:定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。

2. 当父元素设置为flex后,在子元素上可设置的属性:

(1)order:定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0.

(2)flex-grow:定义项目的放大比例,默认值为0,即如果存在剩余空间时不放大。为1时放大

(3)flex-shrink:定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足这个项目将缩小。为0时不缩小

(4)flex-basis:定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto,即项目的本来大小。可设置为:width或height属性一样的值(100px)。这个值不影响纵向的高度,只依赖于根据主轴的方向。如果主轴方向是column,那么设置了之后就是相当于height了

(flex-basis 与 width、height的优先级:flex-basis高。而且flex-basis设置为0时,会根据内容可撑开;而width、height为0时,页面不会显示)

(5)flex:= flex-grow + flex-shrink + flex-basis

(6)align-self:auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;

允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性。默认值为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,等同于stretch。

6. TCP UDP的区别

(1) TCP协议:

传输控制协议。定义了两台计算机(用户与服务器)之间进行可靠的信息传输而交换的数据和确认信息的格式,以及计算机为了确保数据的正确到达而采取的措施。是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议(流就是指不间断的数据结构)。

特点:

(1)面向连接:客户端与服务器发送数据之前要先建立连接。

(2)单播传输方式:每条TCP连接传输只能有两个端点,只能进行点对点的传输,不支持多播和广播传输

(3)面向字节流:TCP不像UDP那样一个个报文独立地传输,而是在不保留报文边界的情况下以字节流方式进行传输。

(4)传输可靠:为了保证数据传输的准确无误,TCP传输协议将用于传输的数据包分为若干个部分(每个部分的大小根据当时的网络情况而定),然后在它们的首部添加一个检验字节。当数据的一个部分被接收完毕之后,服务端会对这一部分的完整性和准确性进行校验,校验之后如果数据的完整度和准确度都为100%,在服务端会要求客户端开始数据下一个部分的传输,如果数据的完整性和准确性与原来不相符,那么服务端会要求客户端再次传输这个部分。

(5)提供拥塞控制:当网络出现拥塞的时候,TCP能够减小向网络注入数据的速率和数量,缓解拥塞。

(6)全双工通信:允许通信双方在任何时候都能发送数据。因为TCP连接的两端都设有缓存,用来临时存放双向通信的数据。

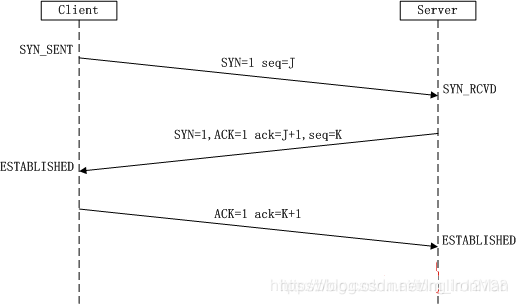

三次握手:

(1)第一次握手:客户端向服务端发送连接请求报文段。该报文段中包含自身的数据通讯初始序号。Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,发送给服务器。请求发送后,客户端便进入 SYN-SENT 状态。

(2)第二次握手:服务端收到连接请求报文段后,如果同意连接,则会发送一个应答,该应答中也会包含自身的数据通讯初始序号,标志位SYN=1知道Client请求建立连接,Server将标志位SYN和ACK都置为1,ack (number )=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给Client以确认连接请求,发送完成后便进入 SYN-RECEIVED 状态。

(3)第三次握手:当客户端收到连接同意的应答后,还要向服务端发送一个确认报文。客户端发完这个报文段后便进入 ESTABLISHED 状态,服务端收到这个应答后也进入 ESTABLISHED 状态,此时连接建立成功。

Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server,Server检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client和Server进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后Client与Server之间可以开始传输数据了

四次挥手: 终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。

TCP 是全双工的,在断开连接时两端都需要发送 FIN 和 ACK。

(1)第一次挥手:Client发送一个FIN,用来关闭Client到Server的数据传送,Client进入FIN_WAIT_1状态。

(2)第二次挥手:Server收到FIN后,发送一个ACK给Client,确认序号为收到序号+1(与SYN相同,一个FIN占用一个序号),Server进入CLOSE_WAIT状态。

(3)第三次挥手:Server发送一个FIN,用来关闭Server到Client的数据传送,Server进入LAST_ACK状态。

(4)第四次挥手:Client收到FIN后,Client进入TIME_WAIT状态,接着发送一个ACK给Server,确认序号为收到序号+1,Server进入CLOSED状态,完成四次挥手。

(参考链接:https://blog.youkuaiyun.com/tonglin12138/article/details/86470433)

(2)UDP协议:

UDP(用户数据报协议)是一个简单的面向数据报的传输层协议。提供的是非面向连接的、不可靠的数据流传输。

本文详细介绍了前端面试中常见的知识点,包括JavaScript的面向对象概念、浏览器解析HTML的过程、HTTP缓存的控制与校验机制、Canvas的大小问题以及CSS布局中的Flex布局。此外,还探讨了TCP与UDP的区别,帮助理解两种协议的工作原理。

本文详细介绍了前端面试中常见的知识点,包括JavaScript的面向对象概念、浏览器解析HTML的过程、HTTP缓存的控制与校验机制、Canvas的大小问题以及CSS布局中的Flex布局。此外,还探讨了TCP与UDP的区别,帮助理解两种协议的工作原理。

504

504

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?