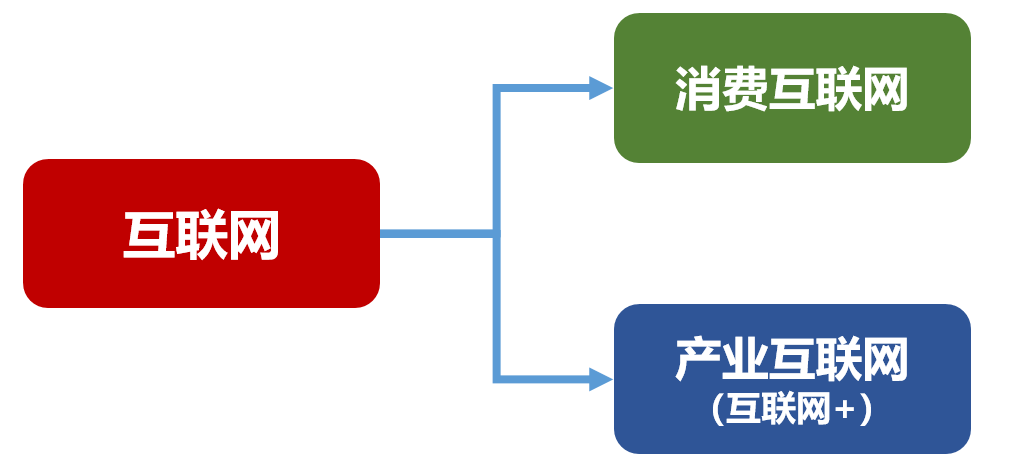

从“消费互联网”,到“产业互联网”

互联网这个东东,诞生于 1969 年的美国。那时候,它的名字还不叫 Internet,而是 ARPANET,只是一张小规模的校际专用网络。

后来,到了 20 世纪 80 年代,随着 TCP/IP 技术的成熟,互联网逐渐发展成了全球性的网络,并有了 Internet 的称谓。

20 世纪末,互联网迎来了爆炸式的增长,改变了无数人的生活方式,也造就了许许多多的互联网巨头企业,例如谷歌、雅虎、亚马逊,还有中国的 BAT。

那时候的互联网,因为计算机软硬件和通信技术的限制,功能并没有现在这般强大。人们访问互联网,只能发发电邮,看看网页,逛逛论坛,玩一些现在看起来极为粗糙的网络游戏,看一些低分辨率的消遣视频。

进入 21 世纪后,一些嗅觉敏锐的互联网公司发现,互联网的作用,并不应该仅限于生活和消费,它还应该可以用于生产和创造。

换句话说,互联网并不应该只用来“玩”,还可以用来“提高生产力”。

于是,这些互联网公司,就提出了“产业互联网”和“互联网 +”的说法。

行业普遍认为,国内最早提出产业互联网的,是腾讯。

即便不是最早的,也是叫得最凶的。在互联网公司看来,当时大家使用的“传统互联网”,准确来说,应该叫做消费互联网。消费互联网紧密围绕消费者。它的主要作用,是帮助人们在衣食住行、社交娱乐等方面获得更好的消费体验。

2007 年之后随着智能手机一同崛起的早期移动互联网,其实也基本属于消费互联网。网络游戏、视频追剧、电商购物、移动支付,都属于居民消费场景。

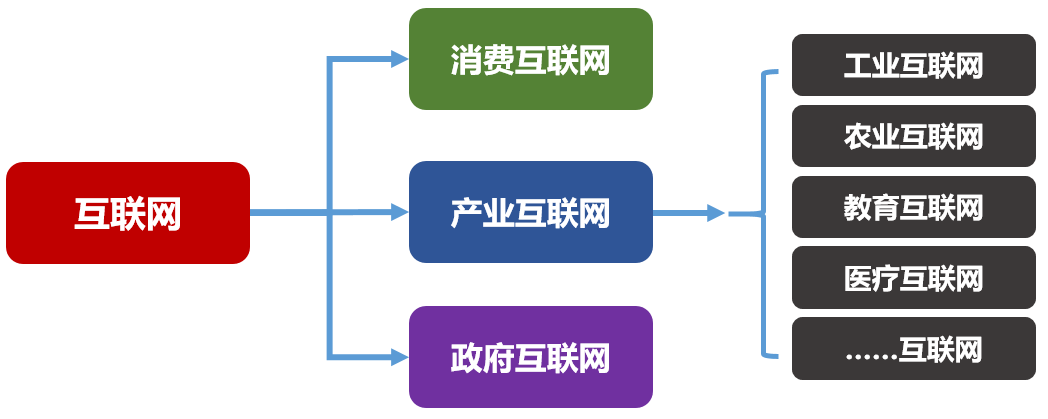

而产业互联网,服务的对象是企业,目的是“降本增效”。产业互联网的早期应用很简单,就是互联网公司借助网络(建网站,做电商,搞 SEO 优化),帮助 B 端(企业)用户打开销售渠道,提升销量。后来,产业互联网开始慢慢渗透到企业经营的各个环节,例如供应链管理、生产管理、渠道管理、财务、人事等。

如今,通过 ICT(信息和通信)技术,赋能产业企业,实现对信息、资源、资金的整合,降低无效成本,提升产业的运行效率,这就是真正的产业互联网。

“产业互联网”和“互联网 +”的区别

值得一提的是,虽然“产业互联网”和“互联网 +”经常混为一谈,但细抠字眼的话,两者还是有区别的。

“互联网 +”,可以理解为“互联网 + 各行各业”。它强调的是连接,是发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用。例如“互联网 + 教育”,就是基于互联网连接所带来的信息交换能力,削弱信息差,让教育企业服务快速触达用户。

“产业互联网”则不同,它除了强调互联网的连接作用之外,还强调互联网技术与具体产业的深度融合 —— 互联网渗透进企业的骨髓,改善管理、流程、制度和工艺,提升产业效率。

“物联网”的崛起

21 世纪初,产业互联网慢慢发展起来的同时,另一个新兴事物也开始崛起了,那就是物联网。物联网最早期的模型,是传感器网络。在 1999 年,物联网(Internet of Things)概念的正式提出。物联网的出现,打开了人类新世界的大门。人们发现,除了人与人之间需要连接之外,人与物、物与物之间,也需要连接。这种万物互联,能够创造更大的价值。

我们该如何理解物联网呢?

-

狭义的物联网,是指的物联网技术,包括蓝牙、Wi-Fi、Zigbee,还有现在逐渐流行起来的 Cat.1、NB-IoT 等。

-

广义的物联网,是指的物联网场景和行业。利用物联网技术,加强对数据的采集,对终端的控制,形成数据流,服务于行业的应用。

通常情况下,我们提到物联网,更偏向技术层面。

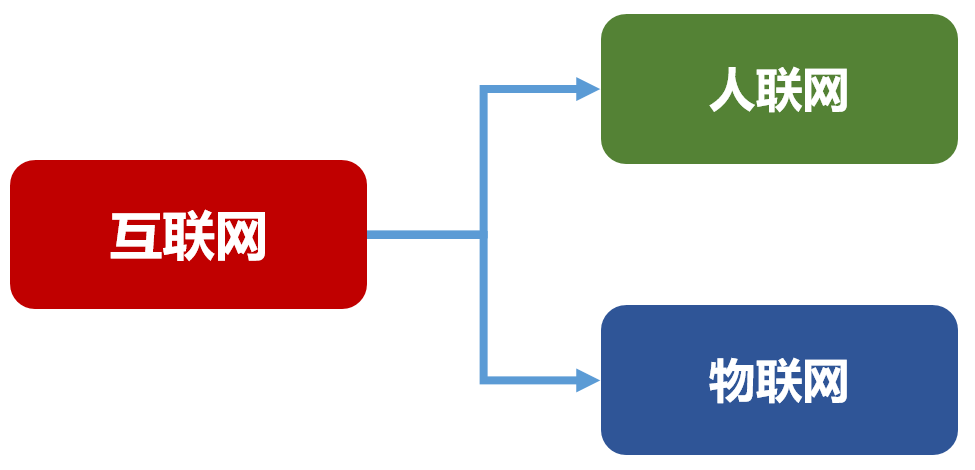

物联网概念出现后,从连接对象的角度,互联网分为人联网和物联网。

虽然产业互联网用到较多的物联网技术,但是,产业互联网≠物联网。同理,消费互联网≠人联网。

“工业互联网”vs“产业互联网”

2012 年 11 月 26 日,美国通用电气公司(GE)发布了白皮书《工业互联网:打破智慧与机器的边界》,首次提出工业互联网(Industrial Internet)的概念。

互联网改变了我们利用信息和沟通的方式,如今,互联网还能做更多事情。通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,我们可以突破物理和材料科学的限制,改变世界的运行方式。

由此可以看出,工业互联网是互联网概念的进一步延伸。工业互联网的连接对象、使用者、使用场景,和消费互联网截然不同。

其实,工业(产业)互联网和我们每个人都息息相关。每个行业都要走信息化、数字化、网络化、智能化的道路,都要关注数字化转型。

互联网从 ARPANET 起源,经历了消费互联网时代,塑造了谷歌、亚马逊等巨头。产业互联网则侧重于企业服务,通过 ICT 技术提升产业效率。物联网的出现,实现了人与物、物与物的连接,进一步拓展了互联网的应用。工业互联网作为互联网的延伸,聚焦于行业信息化、数字化转型。

互联网从 ARPANET 起源,经历了消费互联网时代,塑造了谷歌、亚马逊等巨头。产业互联网则侧重于企业服务,通过 ICT 技术提升产业效率。物联网的出现,实现了人与物、物与物的连接,进一步拓展了互联网的应用。工业互联网作为互联网的延伸,聚焦于行业信息化、数字化转型。

428

428

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?