前言

在学习3.5节TCP传输之前,我们需要先了解到可靠数据的传输原理,对于网络通信安全来说,确保信息的完整性是必不可少的。信息的完整性意为,数据在主机与主机的传输过程中,信息未被恶意攻击所篡改,或者保证数据不会损坏,可靠数据传输虽然不是保证这些的主体,因为没有完全可靠的数据传输信道,但是这也是保证数据传输过程中数据不会损坏的重要因素。如果的确要将所有网络中最为重要的“前10个”问题排名的话,可靠数据传输僵尸名列榜首的候选者。

书中的这一节主要考虑单向数据传输,数据是由发送端到接收端的。

一、构造可靠传输协议

书中将按照简单——>复杂的过程来将可靠数据传输协议展现出来,介绍协议的版本分别为:rdt1.0、rdt2.0、rdt3.0.

1.rdt1.0

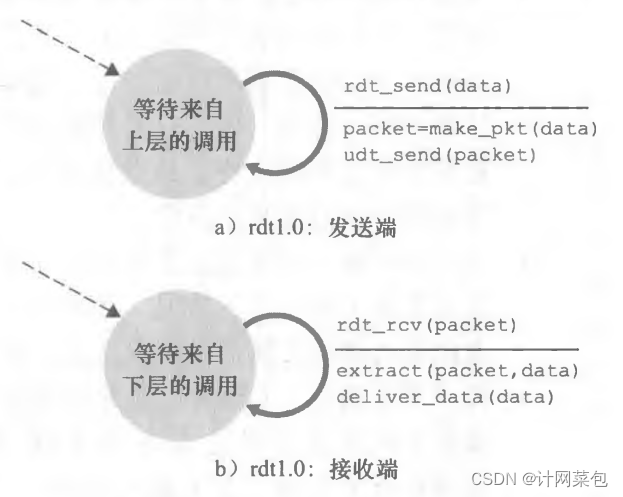

rdt1.0称作经完全可靠信道的数据传输,这个版本的协议非常简单易懂,我们将底层传输信道看作完全可靠的。这里给出rdt1.0的FSM(有限状态机)协议图:

FSM简称状态机(State Machine),表示“有限个“状态以及在这些状态之间进行转换(Transation)和动作(Action)等行为的数学模型。FSM是一种算法思想,简单而言,有限状态机由一组状态、一个初始状态、输入和根据输入及现有状态转换为下一个状态的转换函数组成。现实世界中存在大量具有有限个状态的系统:钟表系统、电梯系统、交通信号灯系统、通信协议系统、正则表达式、硬件电路系统设计、软件工程,编译器等,有限状态机的概念就是来自于现实世界中的这些有限系统。了解了FSM的概念后,我们来看书中的这两张图。

图a为rdt1.0的发送端,rdt为可靠传输的表示方法,发送端初始等待系统上层调用,得到系统上层调用需要发送的信息后,将数据打包pack=make_pkt(data),

本文概述了从rdt1.0的完全可靠信道,到rdt2.0和rdt2.1的比特差错处理,再到rdt3.0的丢包处理,以及GBN协议的滑动窗口改进。重点介绍了ARQ、GBN Java小程序和协议优化策略。

本文概述了从rdt1.0的完全可靠信道,到rdt2.0和rdt2.1的比特差错处理,再到rdt3.0的丢包处理,以及GBN协议的滑动窗口改进。重点介绍了ARQ、GBN Java小程序和协议优化策略。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

2107

2107

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?