基于DBSCAN聚类数据可视化的系统性解析

一、DBSCAN算法核心原理与特点

DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)是一种基于密度的聚类算法,其核心思想是通过邻域半径(ε)和最小样本数(min_samples)定义数据点的密度,将高密度区域连接成簇,同时识别噪声点。以下是其核心概念:

- 点类型:

- 核心点:在ε邻域内至少包含min_samples个点的数据点。

- 边界点:属于某个簇但自身不满足核心点条件的点。

- 噪声点:既非核心点也非边界点的离群点。

- 密度传播关系:

- 直接密度可达:点B在点A的ε邻域内,且A是核心点。

- 密度可达:通过一系列直接密度可达路径连接的点。

- 密度相连:存在一个核心点,使得两个点均与其密度可达。

算法特点:

- 优势:可发现任意形状的簇,对噪声鲁棒性强,无需预设簇数量。

- 局限性:对参数敏感,难以处理密度差异大的数据或嵌套簇。

二、数据预处理对DBSCAN的影响

数据预处理是提升DBSCAN聚类效果的关键步骤,主要方法包括:

- 标准化与归一化:

- 消除特征尺度差异,例如使用Z-score标准化。

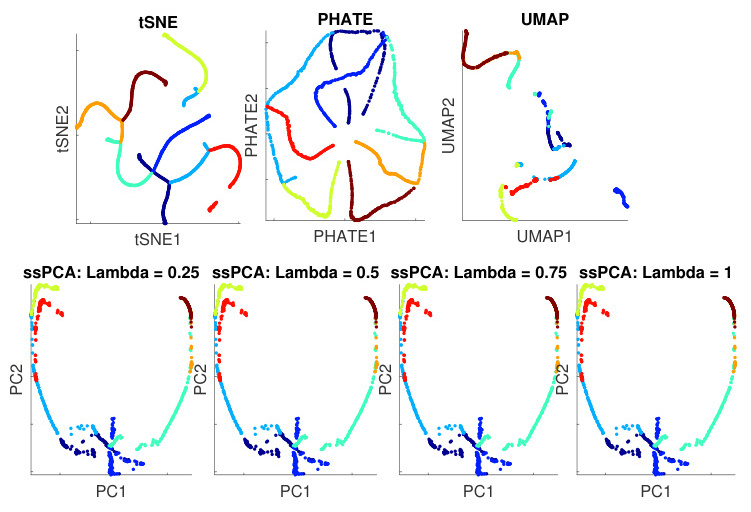

- 降维处理:

- PCA:通过主成分分析减少高维数据的冗余,保留主要方差。

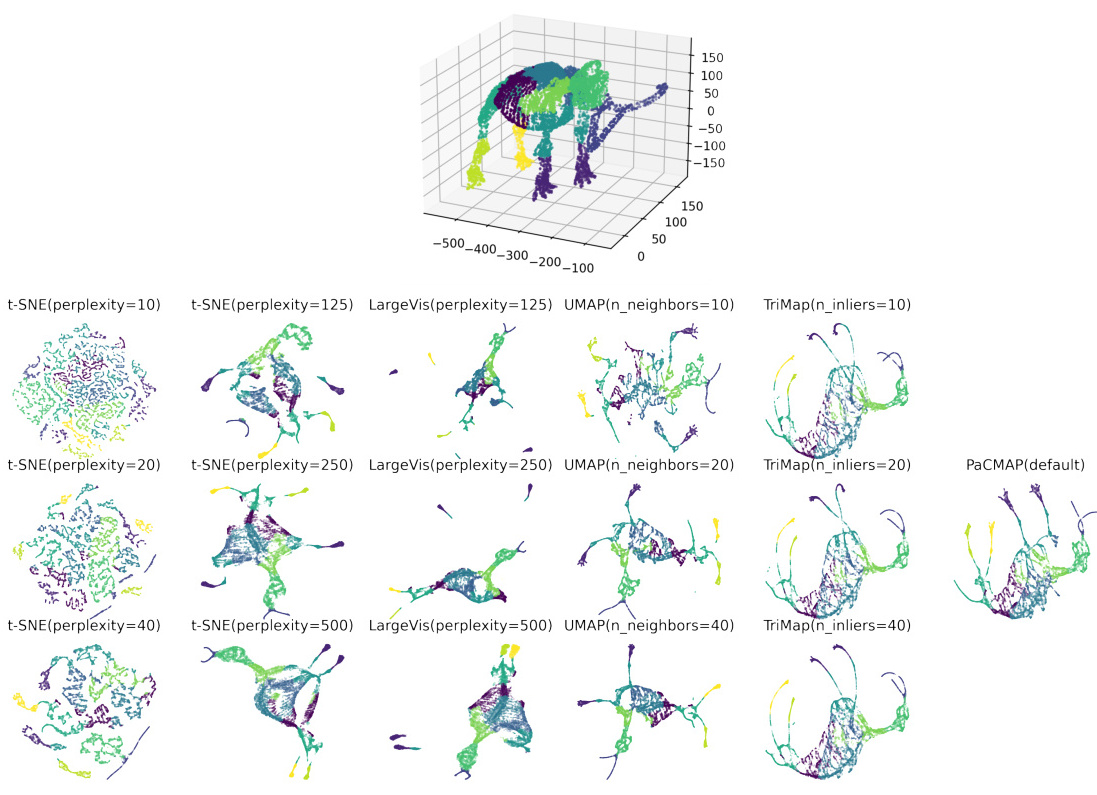

- t-SNE:非线性降维方法,适用于保持局部结构的高维数据可视化。

- UMAP:结合全局与局部结构,计算效率优于t-SNE。

- PCA:通过主成分分析减少高维数据的冗余,保留主要方差。

- 缺失值处理与噪声过滤:

- 填充或删除缺失值,避免算法因数据不完整而失效。

案例:在Python中,通常先通过StandardScaler标准化数据,再使用PCA将数据降至2D或3D,最后应用DBSCAN聚类。

三、参数选择方法

DBSCAN的参数选择直接影响聚类结果,需结合数据集特性调整:

- ε(eps)的确定:

- k-距离图法:计算每个点到其第k个最近邻的距离,绘制排序后的距离曲线,选择“肘部”对应的距离作为ε。通常k=2N-1(N为数据维度)。

- 可视化辅助:通过散点图观察数据分布,初步估计ε范围。

- min_samples的选择:

- 经验规则:通常设置为数据维度的2倍(如10维数据选20)。

- 鲁棒性调整:数据噪声较多时需增大min_samples。

示例方法:使用sklearn.neighbors.NearestNeighbors计算k-距离,并通过Matplotlib绘制曲线确定ε(图1)。

四、聚类结果可视化方法

DBSCAN的可视化需结合降维技术与图表类型,具体步骤如下:

- 降维映射:

- 低维投影:对高维数据应用PCA或t-SNE,生成2D/3D坐标。

- 参数设置:t-SNE的perplexity需根据数据复杂度调整(通常10-30)。

- 图表类型:

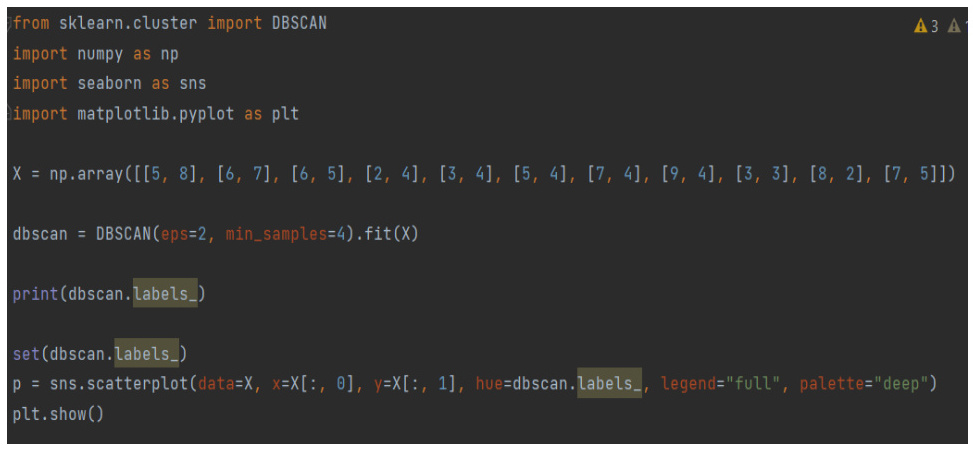

- 散点图:最常用方法,用颜色区分不同簇和噪声点(图2)。

- 热力图:展示数据密度分布,辅助识别簇边界。

- 轮廓图:评估簇内紧密度与簇间分离度。

- 平行坐标图:多维数据可视化,显示各特征在簇中的分布。

- 散点图:最常用方法,用颜色区分不同簇和噪声点(图2)。

Python代码示例:

from sklearn.cluster import DBSCAN

from sklearn.decomposition import PCA

import matplotlib.pyplot as plt

# 数据预处理与降维

X = PCA(n_components=2).fit_transform(data)

# DBSCAN聚类

db = DBSCAN(eps=0.3, min_samples=10).fit(X)

labels = db.labels_

# 可视化

plt.scatter(X[:,0], X[:,1], c=labels, cmap='viridis', s=20)

plt.colorbar().set_label('Cluster ID')

plt.title('DBSCAN Clustering with PCA')

plt.xlabel('PCA Component 1')

plt.ylabel('PCA Component 2')

plt.show()

五、效果评估与优化

- 评估指标:

- 轮廓系数(Silhouette Score) :范围[-1,1],值越大表示簇内紧凑、簇间分离。

- Calinski-Harabasz指数:通过簇间与簇内离散度比值衡量质量,值越大越好。

- 噪声点比例:过高可能需调整ε或min_samples。

- 参数调优:

- 网格搜索:遍历ε和min_samples组合,选择最优参数。

- 分层抽样:在大规模数据中,通过子集采样加速参数搜索。

六、实际应用中的挑战与解决方案

- 高维数据:

- 结合t-SNE或UMAP进行降维,再应用DBSCAN。

- 密度不均匀:

- 使用OPTICS算法(DBSCAN改进版)自动适应不同密度。

- 大规模数据:

- 分布式计算(如Apache Spark)或GPU加速(如CuDSSC库)。

七、总结

DBSCAN的数据可视化是一个系统性工程,需综合数据预处理、参数选择、降维映射和图表设计。其核心优势在于对任意形状簇的识别能力,但需通过标准化、降维和参数调优克服高维与密度差异的挑战。实际应用中,建议结合轮廓系数等指标量化评估,并通过网格搜索优化参数,最终实现直观且准确的聚类可视化。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?