微电子技术的发展使得集成芯片产生了一定程度的“智能”,微处理器(CPU)能够按照我们开发者预先设定好的“程序”来运行,我们通过编写“程序”代码,达到与计算机(PC)去工作的目的。

在计算机技术发展的早期,“程序”代码的编写并不是一件简单的事情。由于计算机本身只能理解“0”和“1”组成的代码,于是编程人员只能把“0”和“1”的数字编成的程序代码打在纸带(“1”打孔,“0”不打孔)上,然后将纸带放入计算机的输入系统中,这样计算机才能明白程序员让它完成什么任务。

程序员编程时要充分定义好每一个“位”的含义,然后按照规定好的逻辑将它们组合成代码。这种由“0”和“1”组成的代码十分地复杂,人类很难理解,给程序的编写、修改和维护都带来了很大的困难。

为了提高程序编写的效率,提高代码的可读性及可维护性,计算机科学家们发明了“汇编语言”。汇编语言使用特定的英文符号代替机器指令,大大增强了程序的可读性,提高了编程的效率。

汇编语言的英文指令虽然便于人类理解,但微处理器(CPU)却无法理解。于是科学家们设计出一个专门的程序,用来把汇编语言的英文指令,“翻译”成微处理器(CPU)能够执行的机器代码,这个翻译程序,被称为“编译器”(编译器也有个发展的过程,不深究)。那些用汇编语言写成的代码,被称为“源代码”。

汇编语言编程与早期的纸带打孔编程相比,程序的可读性大大增强。但随着微处理器技术的迅猛发展,用汇编语言来写程序也逐渐不能满足需求了,主要表现在两个方面:

第一:随着程序复杂性的提高,汇编语言编写的代码量显著增加,编写和维护的难度变大;

第二:汇编语言依赖于特定的微处理器,程序的跨平台移植性很差,很多时候需要重新编写;

于是,一种不需要记忆繁杂指令的、与硬件平台无关的编程语言就成了程序员们梦寐以求的东西就是C语言。C语言用结构化的语句代替了汇编语言中的指令,提供了丰富的数据类型和运算符,支持指针功能,编写的代码简洁紧凑,自其诞生之初就受到了众多程序员的喜爱,被视为编程语言的经典。时至今日C语言仍保持着强大的生命力,在单片机和嵌入式程序设计中有着广泛的使用。

随着微电子技术在工业控制领域的使用,PLC(可编程逻辑控制器)取代了传统的继电器控制系统。作为“可编程”逻辑控制器,编程语言必不可少。但是由于各大厂家的PLC产品自成一派,相互不兼容,编程语言的语法也各有所好,形形色色,PLC应用和推广带来了不便。

为了规范PLC的编程语言,国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)起草并颁布了工业自动化领域编程语言的标准(IEC 61131-3),制定了五种在工控领域使用的语言,包括图形式语言和文本式语言。图形式语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram)、功能块图(FBD- Function Block Diagram)和顺序功能图(SFC- Sequential Function Chart)。文本式语言包括:指令表(IL-Instruction List)和结构化文本(ST-Strutured Text)。

下面我们来聊聊这五种编程语言:

在各种PLC的编程语言中,使用最多的梯形图(LD-Ladder Diagram)语言。梯形图是从早期继电器控制系统原理图演变而来,与继电器电路图相似,直观易懂,保留了继电器电路图的风格和习惯,是熟悉继电器控制系统人员最容易接受和使用的语言。

梯形图虽然容易上手,但是在编写大型系统程序的时候会很吃力。很多书都建议初学者学习梯形图,我不敢苟同,除非你接触的都是些简单逻辑控制。当你感到需要控制的逻辑系统变得复杂,想换一种语言的时候,基本还是要从头学起。所以我建议初学者学习功能块图(FBD- Function Block Diagram)。

功能块图(FBD)使用数字电路的逻辑符号(“与”、“或”、“非”)来表达控制逻辑,在编写大型复杂系统的时候也能保证逻辑清晰

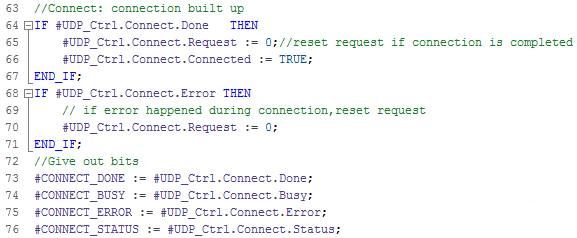

结构化文本(ST-Strutured Text)编程语言,在西门子PLC编程中被称为SCL(Structure Language),先给你看看我在某项目中使用SCL编写的程序代码的截图:

是不是和计算机编程很相似?SCL的语法类似VB(PASCAL)等高级语言,接近人类的思维方式,程序的可读性很强。在西门子Step7 5.x平台下可以使用插入源文件的方式进行编程,在博途平台下可以直接编写。SCL可以说是工控领域里“高大上”的编程语言,它的源代码编译后的效率也很高,如果你之前接触过计算机高级语言编程,强烈建议深入学习下SCL语言。

指令表(IL),在西门子PLC中称为语句表(STL)。它类似于汇编语言,对编程人员要求较高,需要熟悉PLC内部的各种寄存器、状态字等等,需要熟悉各种指令,并清楚某指令执行后会对哪些寄存器产生影响。语言表(STL)编写的程序可读性相对较低,但其执行效率在所有的语言中是最高的。有些特殊的功能使用其它语言(比如梯形图)表达很困难,或者根本无法表达,语言表(STL)可能几行代码就完成了。

顺序功能图(SFC- Sequential Function Chart)语言,在西门子PLC中称为S7-GRAPH。该语言非常适合生产过程的顺利控制,它把整个生产过程分成若干“步”,每一“步”都有某些动作要完成,当某个条件满足后,可以跳到下一“步”,也就是所谓的“顺序控制”。

IEC61131-3推荐的五种语言,在不同的工控场合下均有使用,作为初学者,建议学习功能块图(FBD)语言。如果你有计算机高级语言编程的基础,建议学习下SCL语言。当然,无论学哪种语言,都首先要理解PLC本身,要知道PLC内部资源是如何存储?程序是如何调用?知道了这些后,你才清楚程序应该怎样写,以及为什么这样写。

本文介绍了PLC编程语言的发展,从早期的机器语言、汇编语言到C语言,再到IEC 61131-3标准规定的五种语言:梯形图、功能块图、顺序功能图、指令表和结构化文本。其中,梯形图直观易懂,功能块图适合复杂系统,结构化文本类似高级语言,指令表效率高,顺序功能图适用于顺序控制。建议初学者学习功能块图,有高级语言基础的学习者可尝试结构化文本。

本文介绍了PLC编程语言的发展,从早期的机器语言、汇编语言到C语言,再到IEC 61131-3标准规定的五种语言:梯形图、功能块图、顺序功能图、指令表和结构化文本。其中,梯形图直观易懂,功能块图适合复杂系统,结构化文本类似高级语言,指令表效率高,顺序功能图适用于顺序控制。建议初学者学习功能块图,有高级语言基础的学习者可尝试结构化文本。

933

933

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?