1、基本介绍:

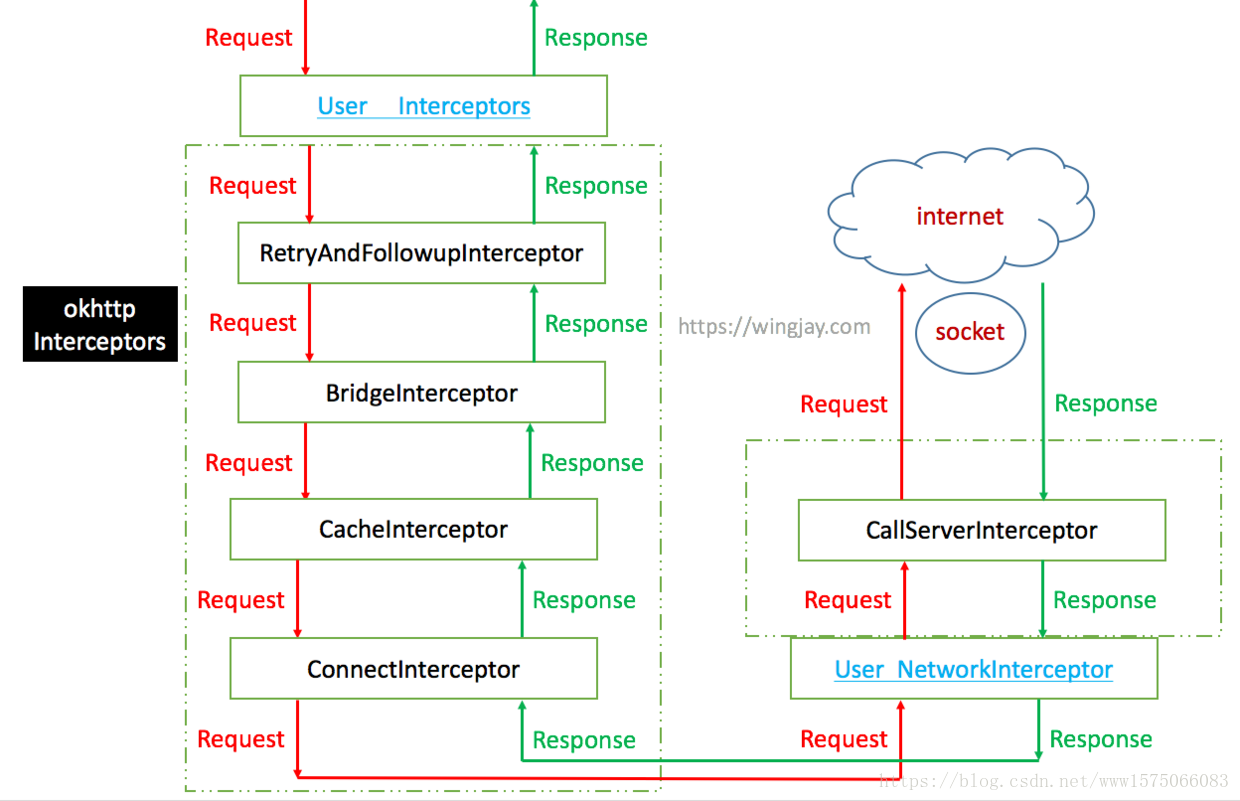

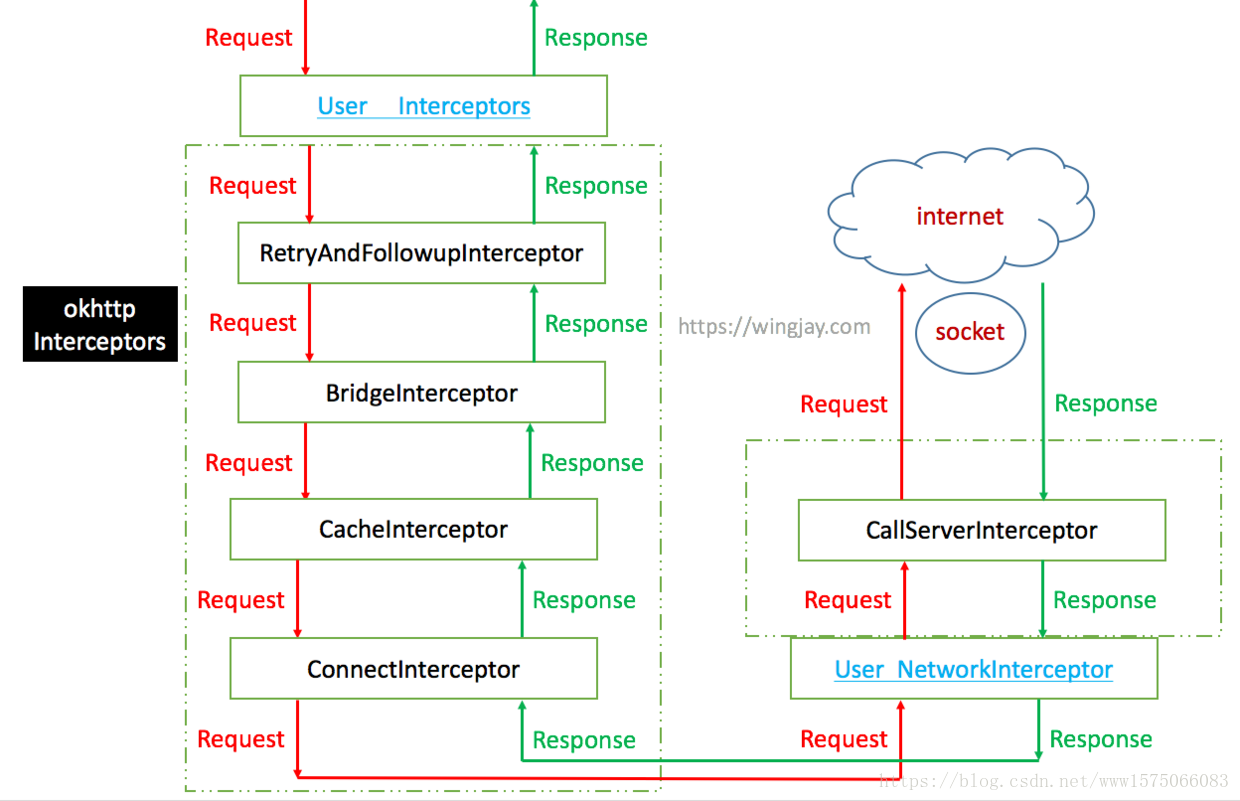

一个拦截器的intercept()方法所执行的逻辑大致分为三部分:

• 在发起请求前对request进行处理

• 调用下一个拦截器,获取response

• 对response进行处理,返回给上一个拦截器

2、各种拦截器:

• RetryAndFollowupInterceptor:

○ 用来做自动重试和自动重定向的拦截器;

○ 在网络请求失败后进行重试。

○ 当服务器返回当前请求需要进行重定向时直接发起新的请求,并在条件允许情况下复用当前连接。

• BridgeInterceptor:

○ 用来扩展 request 的header的拦截器。

○ 设置内容长度,内容编码。

○ 设置gzip压缩,并在接收到内容后进行解压。省去了应用层处理数据解压的麻烦。

○ 添加cookie。

○ 设置其他报头,如User-Agent,Host,Keep-alive等。其中Keep-Alive是实现多路复用的必要步骤。

• CacheInterceptor:

○ 这是用来拦截请求并提供缓存的,当 request 进入这一层,它会自动去检查缓存,如果有,就直接返回缓存结果;否则的话才将 request 继续向下传递。

○ 而且,当下层把 response 返回到这一层,它会根据需求进行缓存处理;

○ 当服务器返回内容有改变时更新当前cache。

○ 如果当前cache失效,删除。

• ConnectInterceptor:

○ 这一层是用来与目标服务器建立连接。

○ 为当前请求找到合适的连接,可能复用已有连接也可能是重新创建的连接,返回的连接由连接池ConnectionPool负责决定。

• CallServerInterceptor:

○ 这一层位于最底层,直接向服务器发出请求,并接收服务器返回的 response,并向上层层传递。

○ 负责向服务器发起真正的访问请求,并在接收到服务器返回后读取响应返回。

• 用户自定义拦截器:

○ interceptors:这里的拦截器是拦截用户最原始的 request。

○ NetworkInterceptor:这是最底层的 request 拦截器。

本文介绍了OkHttp中各种拦截器的工作原理,包括自动重试、重定向、头部扩展、缓存管理、连接建立及服务器请求等核心过程。通过了解这些拦截器如何协作,可以更好地掌握OkHttp的网络请求机制。

本文介绍了OkHttp中各种拦截器的工作原理,包括自动重试、重定向、头部扩展、缓存管理、连接建立及服务器请求等核心过程。通过了解这些拦截器如何协作,可以更好地掌握OkHttp的网络请求机制。

1833

1833

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?