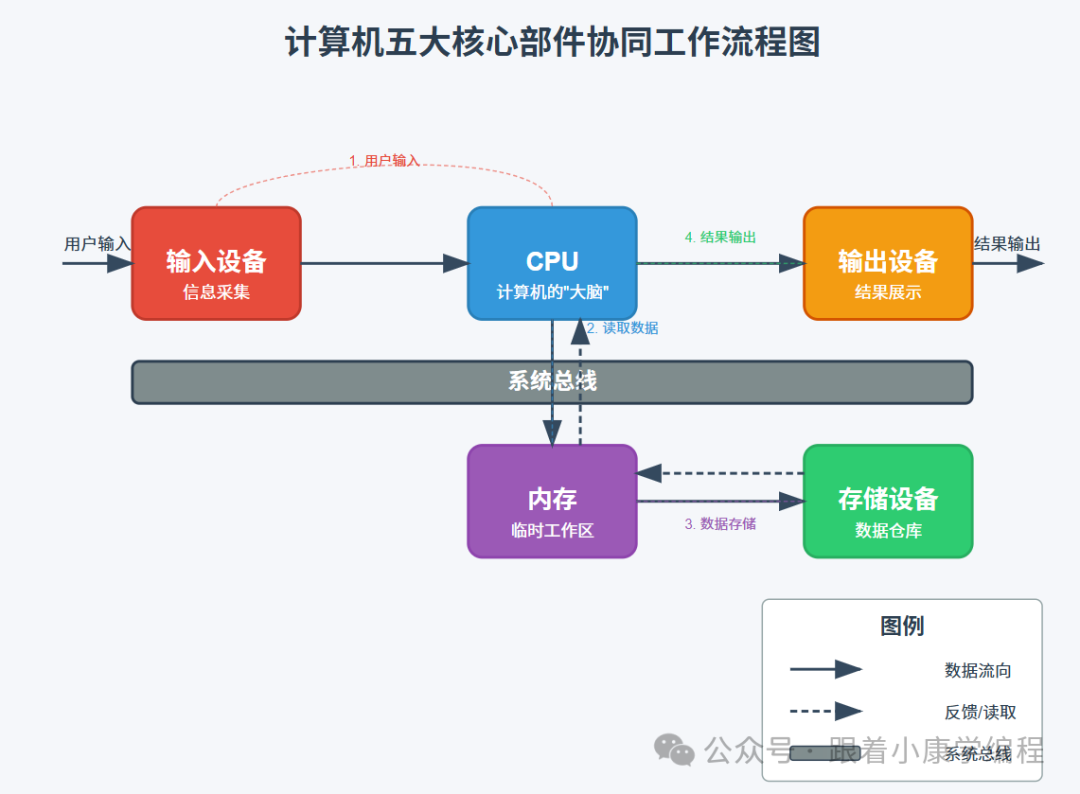

先认识一下计算机世界的五位"主角":

1.输入设备:计算机的"耳朵",接收你的指令

2.CPU(中央处理器):计算机的"大脑",负责思考和决策

3.内存(RAM):计算机的"记事本",记录正在处理的事情

4.存储设备:计算机的"仓库",永久保存资料

5.输出设备:计算机的"嘴巴",向你展示结果

这五位"主角"通过"总线"这条"高速公路"紧密连接,组成完整的计算机系统。

看图就明白了: 信息从输入设备进入,被CPU处理,暂存在内存,需要时保存到存储设备,最后通过输出设备展示给你。整个过程就像一条流水线,数据在各部件间高速流动。

二、一次按键的奇妙旅程:数据流动全过程

第1站:输入设备 —— 故事的起点

你 ──按下──► 键盘 ──信号──► 计算机内部

当你的手指按下"A"键的那一刻,键盘内部的电路立刻检测到了这个动作:

"嘿,有人按下了A键!我得赶紧报告!"⌨️

这时,键盘将这个动作转换成一个特定的电信号(字母A的ASCII码:65),通过 USB 或蓝牙等接口传输给计算机内部。

啊哈时刻:键盘按键下其实有个小开关!按下时,开关接通,产生电信号。就像按门铃,按下去"叮咚"一声,告诉主人有客人来了!

第2站:CPU —— 指挥中心的繁忙时刻

键盘信号 ──► CPU ◄─┬─► 内存

│

└─► 存储设备

信号抵达计算机内部后,首先被送到了 CPU 这个"大忙人"那里。CPU 接收到信号后开始思考:

"嗯,有人按了A键,我需要看看当前正在运行的程序是什么,然后决定如何处理这个输入。"🤔

想象 CPU 就像餐厅里的主厨,刚接到一张点单(键盘输入),需要立即判断这道菜(指令)该如何处理,需要哪些食材(数据)。

CPU 迅速确认当前运行的是 Word 程序,这意味着它需要把这个"A"显示在文档中。但 CPU 自己并不存储 Word程序的代码,它需要向其他"朋友"求助。

"嘿,内存老兄,我需要 Word 程序的指令!用户要输入字母 A。"CPU大喊道。

啊哈时刻:CPU 超级聪明但记性不好!就像那种数学天才:能秒算复杂公式,却总忘记带钱包。所以 CPU 做任何事都要问内存:"我该做什么来着?数据在哪?"

第3站:内存 —— 信息的"中转站"

CPU ◄──► 内存 ◄──► 存储设备

内存(RAM)收到 CPU 的请求后立即行动:"收到!我这就检查一下。噢,Word 程序的相关指令和数据都在我这里呢,你稍等!"💾

内存就像一个超级高效的助理,迅速在自己的"办公桌"上翻找文件,找到了处理键盘输入的代码片段,以及当前文档的状态。

"给,这是 Word 处理键盘输入的指令,还有当前文档的状态。文档光标现在在第三段第五个字符位置。"

啊哈时刻:为啥关机后所有打开的程序都没了?因为内存就像写在小黑板上的字,断电就全擦掉了!这就是为什么我们总提醒"记得保存文档",不然停电时,悲剧就发生了...

第4站:CPU的思考时间

┌───────────┐

│ 解码 │

└─────┬─────┘

▼

┌─────────────────────┐

│ 执行指令 │

└─────────┬───────────┘

▼

┌─────────────────────┐

│ 决定在文档中插入"A" │

└─────────────────────┘

CPU 拿到内存提供的信息后,开始飞速工作:

-

首先,它解码指令:"这是一个键盘输入事件,按键是A"

-

然后,它执行Word程序中处理键盘输入的代码

-

最后,它决定:"我需要在当前光标位置插入字母A,然后更新文档显示"

整个思考过程可能只用了几纳秒(十亿分之一秒),比你眨眼的速度快上万倍!

"好的,我决定了!内存老兄,请在文档数据中的当前光标位置插入字母 A。然后我们需要通知显示设备更新画面。"

啊哈时刻:实际上,CPU 在执行指令时会直接操作(更新)内存中的数据,而不是"告诉"内存去做什么。我们这里把它描述成对话,是为了让这个过程更容易理解。就像指挥家不仅决定乐谱怎么演奏,还亲自挥动指挥棒控制每一个音符一样!

第5站:内存更新数据

CPU ──操作──► 内存

│

▼

【更新文档数据】

随着 CPU 的指令执行,内存中的数据立即被更新:"好的,文档数据已更新,第三段第五个位置现在有了字母A。"

内存中的文档数据被修改了,但这些更改还只是临时的。如果你不点击保存,断电后这些更改就会消失。这就是为什么我们总是提醒大家:"记得经常保存文档!"

小知识:这就像在草稿纸上写字,不保存等于没抄到正式本子上。刮风时草稿纸一吹就没了,你的心血就白费了!

第6站:CPU向输出设备发出指令

内存 ◄──► CPU ──命令──► 显卡 ──► 显示器

CPU 现在需要让你看到这个变化:"嘿,显卡,我们需要更新显示!在文档当前位置显示字母 A。"

显卡(作为输出设备的控制者)收到指令后开始工作:"收到!我这就计算新的像素数据,然后发送给显示器。"

第7站:输出设备 —— 故事的终点

显卡 ──图像数据──► 显示器

显示器收到显卡发来的新图像数据,迅速在屏幕上更新了对应的像素点,于是你看到了刚刚输入的字母"A"出现在文档中。

从你按下键盘的那一刻,到字母"A"出现在屏幕上,整个过程可能只用了几毫秒。在这短短的时间里,数据在计算机的五大核心部件之间完成了一次精彩的"接力赛"。

三、五大部件怎么"相处":简单规则大揭秘

规则1:CPU是"老大",但也离不开"小弟"

┌─────────┐

│ CPU │

└────┬────┘

┌────────┴────────┐

▼ ▼ ▼

┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐

│输入 │ │内存 │ │输出 │

└─────┘ └─────┘ └─────┘

CPU 就像团队的领导:

-

它下达指令,其他部件执行

-

它处理复杂计算,做各种决定

-

它协调所有部件的工作

但再厉害的领导也需要团队配合:没有输入设备,CPU 不知道你想干啥;没有内存,CPU 没地方拿数据;没有输出设备,CPU 处理的结果你也看不到。

想想看:就像再厉害的厨师,没有采购的原料、没有锅碗瓢盆,也做不出一桌好菜!

规则2:内存是"临时工作区",速度快但不可靠

# 内存在计算机中的位置

┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐

│ CPU │◄─────►│ 内存 │◄─────►│ 存储设备 │

└─────────┘ 高速 └─────────┘ 低速 └─────────┘

纳秒级 纳秒~微秒级 毫秒级

速度: CPU寄存器 > CPU缓存 > 内存 > 存储设备

容量: CPU寄存器 < CPU缓存 < 内存 < 存储设备

内存就像你的草稿纸,而硬盘则是档案柜:

-

写在草稿纸上(内存)快,但风一吹就没了(断电数据丢失)

-

放进档案柜(硬盘)慢,但能长期保存(断电数据还在)

CPU 和内存的关系特别铁,天天"窃窃私语",每秒交流上亿次!像极了老板和秘书的关系:秘书随时准备着纸笔,老板随时能查看和修改记录。

规则3:输入输出设备是计算机的"眼耳口鼻"

你 → 输入设备 → 计算机大脑(CPU) → 输出设备 → 你

-

输入设备(键盘、鼠标、摄像头等)相当于计算机的眼睛和耳朵,帮它"感知"外界

-

输出设备(显示器、扬声器等)相当于计算机的嘴巴,向你"表达"结果

输入设备(键盘、鼠标、麦克风等)把我们的指令"翻译"成电脑能懂的语言:

-

敲键盘 → 变成二进制信号

-

点鼠标 → 变成坐标数据

-

对麦克风说话 → 变成音频数据

输出设备(显示器、扬声器、打印机等)则刚好相反,把电脑的处理结果变成我们能看懂的东西:

-

二进制数据 → 显示器上的图像和文字

-

数字音频 → 扬声器发出的声音

-

打印指令 → 打印机吐出的纸张

这就像你和外国朋友交流:翻译员(输入设备)把你的中文翻译成外语给你朋友听,你朋友思考后回答,另一位翻译员(输出设备)再把外语翻译回中文给你听。没有这两位翻译员,你们就无法交流!

规则4:存储设备是"数据仓库",容量大但速度慢

读写速度

│

│ ┌────┐

高 ─ │ │ │

│ │ │ ┌────┐

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ ┌────┐ │ │

低 ─ └───┴────┴──┴────┴──┴────┘

内存 SSD HDD

(RAM)

存储设备就像你家的储物间,特点很明显:

-

能放很多东西(存储容量要比内存大很多)

-

拿东西比较费劲(读取速度慢)

现在的电脑一般有两种存储设备:

-

固态硬盘(SSD):像是整理好的储物间,东西好找,但空间较贵

-

机械硬盘(HDD):像是堆满东西的阁楼,空间大又便宜,但找东西慢

规则5:总线是"高速公路",连接所有部件

┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐

│ CPU │ │ 内存 │ │存储器 │

└───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘

│ │ │

└────────────┼────────────┘

│

┌───────┴────────┐

│ 系统总线 │

└───────┬────────┘

│

┌───────┴────────┐

│ 输入/输出设备 │

└────────────────┘

总线就是连接各个部件的"道路",让数据能在部件间流通:

-

数据总线:运送实际数据的"货车"

-

地址总线:指明目的地的"导航仪"

-

控制总线:控制交通的"红绿灯"

没有总线,各部件就像孤岛,数据无法流通;有了总线,整个计算机才能协同工作,就像城市有了道路才能繁荣发展!

四、实际案例:拍个照片背后究竟发生了啥?

用手机拍张照片发朋友圈,看似简单,背后却是五大部件的齐心协力。

拍照 → 编辑 → 发送朋友圈

1. 咔嚓一下,拍照瞬间

按下拍照按钮那一刻:

-

摄像头(输入设备):"我来捕捉画面!"

-

CPU(大脑):"我来美颜处理!"

-

内存(记事本):"我先临时保存这张照片!"

-

屏幕(输出设备):"我来展示拍摄成果!"

就像餐厅里,服务员接单、厨师烹饪、传菜员上菜,一气呵成!

2. 加个滤镜更好看

决定给照片加滤镜:

-

手指滑动(输入):"我要这个滤镜!"

-

CPU(处理):"我来计算新效果!"

-

内存(暂存):"我来保存修改后的照片!"

-

屏幕(显示):"我来展示最新效果!"

这就像化妆,你挑选口红(输入),化妆师涂抹(CPU处理),镜子展示效果(输出)。

3. 发送朋友圈

点击发送按钮:

-

CPU指挥:"把照片存起来,然后上传!"

-

存储器:"照片已永久保存!"

-

网络模块:"开始上传照片!"

-

屏幕:"显示'发送成功'!"

简单一个拍照发朋友圈,数据就完成了一次完整接力:从输入到处理,再到存储,最后输出。如果哪个环节出问题(比如内存不足),整个过程就会卡顿。

就像送一份快递,从拍照、包装、仓储到配送,缺一不可!

五、怎么让电脑跑得更快?小秘诀告诉你!

1. CPU和内存要"门当户对"

强CPU + 小内存 = 白费劲

弱CPU + 大内存 = 浪费钱

就像跑步比赛:

-

强壮的运动员(强CPU)配上小水壶(小内存),跑不了多远就得停下来喝水

-

弱小的运动员(弱CPU)背着大水桶(大内存),水是够了,但跑不动啊!

实用小贴士:买8代以上i5/i7的电脑,内存至少给它配 16GB 才够用。玩大型游戏或剪辑视频?往 32GB 凑吧!

2. 换个SSD

机械硬盘:便宜但龟速

固态硬盘:贵点但飞快

机械硬盘和固态硬盘就像:

-

机械硬盘 = 自行车:便宜,但速度慢

-

固态硬盘 = 跑车:贵一点,但速度快10倍以上

省钱方案:买个小容量SSD(256GB)装系统和常用软件,再买个大容量机械硬盘(1TB+)存储照片、视频等大文件。两全其美!

3. 、输入输出设备

好的显示器 = 保护眼睛 + 好心情

舒适的键盘鼠标 = 效率翻倍 + 减少疲劳

听起来不起眼,但每天盯着屏幕10小时,用着不舒服的键盘鼠标,你的效率和心情都会大打折扣!

小建议:

-

办公族:入手一个护眼显示器和人体工学键盘鼠标

-

游戏党:高刷新率显示器(144Hz+)和游戏鼠标让你赢在起跑线

-

设计师:色彩准确的显示器让你的作品更出彩

记住,电脑配件就像团队成员,短板效应很明显。找出最弱的那个,重点升级,效果立竿见影!

六、基础

招式一:看数据去哪了

想象数据在电脑里的旅行路线:

数据在计算机中的旅程:

外界 → 输入设备 → CPU → 内存 ⇄ 存储设备 → CPU → 输出设备 → 外界

电脑卡顿时,问问自己:

-

数据从哪来?(键盘输入还是硬盘读取)

-

卡在哪了?(CPU处理慢还是内存不够用)

-

去哪了?(屏幕显示还是保存到硬盘)

招式二:"木桶原理"找短板

记住一句话:一个木桶能装多少水,取决于最短的那块木板。电脑也一样!

常见症状快速判断:

-

开机超慢、程序启动慢 → 换SSD硬盘

-

同时开多个程序就卡 → 加内存

-

玩大型游戏卡顿 → 看是CPU还是显卡跑满了

-

上网特别慢 → 检查网络设备

解决电脑问题,就是找到最短的"木板"然后换掉它!

招式三:生活中的类比记忆法

把复杂的电脑概念,用生活中熟悉的东西来理解:

-

CPU = 大脑

-

内存 = 书桌

-

硬盘 = 书柜

-

输入设备 = 眼睛和耳朵

-

输出设备 = 嘴巴和手

电脑运行程序就像你做作业:从书柜(硬盘)拿出书本放在桌上(内存),用大脑(CPU)思考,用手(输出)写下答案。

招式四:电脑的"体检表"一看就懂

打开后你就能看到电脑的"健康指标":

-

CPU使用率高?说明计算任务太重了

-

内存占用高?开的程序或标签页太多了

-

硬盘活动频繁?可能在读写大文件或内存不足

-

网络流量大?可能有后台下载或更新

就像医生看体检报告一样,通过这些数据你能迅速判断电脑"健康状况",知道问题出在哪,不用盲目重装系统!

七、最后

-

输入设备就是计算机的"耳朵",接收你的指令

-

CPU就是计算机的"大脑",处理所有任务

-

内存是"临时记事本",断电就会忘光光

-

存储设备是"档案室",永久保存你的资料

-

输出设备就是计算机的"嘴巴",告诉你处理结果

这五大"家族成员"通过"总线"这条高速公路紧密联系,共同完成从接收指令到输出结果的全过程。就是这么简单!

1023

1023

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?