1.顺序表-链表

顺序表和链表是数据结构中的两种存储形式。

顺序表(值得是典型的数组),它的原理:将数据放到一块物理地址连续的存储空间中。顺序表的优点:1.空间利用率高。2.读取速度快可以根据下标去读取。顺序表的缺点:1.插入和删除比较慢。删除和插入元素后此元素后面的元素都要动。2.不可以增加长度,有空间限制。适用场景:适用于表长度变化不大场景。多查找,少插入删除。

链表原理:在程序运行过程中动态分配空间,只要存储器有空间,就不会发生存储溢出问题,相邻元素不要求在物理地址上相邻,在逻辑上相邻即可。所存储的空间分为两部分,一部分用来存储节点值,另一部分用来存储节点间关系的指针。链表的优点:1.插入和删除的速度快,保留原来的物理地址。2.没有空间限制,只与内存空间的大小有关。3.动态分配内存空间,不用事先开辟内存。链表的缺点:1.需要占取额外的空间去存储指针,浪费空间。2.查找速度慢,每次都需要从开始节点开始查找。适用场景:适用于频繁的插入删除操作。适用于线性长度变化大。

#ArrayList, LinkedList, Vector 的区别是什么?

ArrayList: 内部采用数组存储元素,支持高效随机访问,支持动态调整大小

LinkedList: 内部采用链表来存储元素,支持快速插入/删除元素,但不支 持高效地随机访问

Vector: 可以看作线程安全版的 ArrayList,使用了synchronized来实现线程同步,所以ArrayList性能方面由于Vector。ArryList和Vector都会根据实际的动态调整容量,只不过在Vector扩容每次增加1倍,而ArrayList每次增加50%.

2.哈希

Hash:是一种信息摘要算法,它还叫做哈希,或者散列。我们平时使用的MD5,SHA1都属于Hash算法,通过输入key进行Hash计算,就可以获取key的HashCode(),比如我们通过校验MD5来验证文件的完整性。

哈希表:也叫做散列表。是根据关键码值(key value)进行访问的数据结构。查找效率即时间复杂度为O(1)。即通过关键码值映射到表中的一个位置来访问,以加快查找的速度,这个映射函数叫做哈希函数,存放记录的数组叫做哈希表。

碰撞:不同的关键字同通过哈希函数计算出相同的哈希地址,这种现象称为哈希冲突或哈希碰撞。就算是MD5这样优秀的算法也会发生碰撞,即两个不同的key也有可能生成相同的MD5。

解决哈希碰撞:①闭散列,也叫开放定址法:当发现哈希冲突,如果哈希表未被填满,说明哈希表中必然有空位置,那么可以把key存放到冲突位置中的“下一个”空位置去。寻找空位置有:线性探测和二次探测两种。二次探测可以防止聚集的产生;但是二次探测法也会导致二次聚集的产生。

线性探测中,如果哈希函数计算的原始下标是x, 线性探测就是x+1, x+2, x+3, 以此类推;而在二次探测中,探测的过程是x+1, x+4, x+9, x+16,以此类推,到原始位置的距离是步数的平方。

②开散列,也叫链地址法。链地址法的实现原理就是使用数组加链表,在哈希表每个单元中设置链表,当出现冲突后,不需要在原始的数组中寻找空位,而是将其他同样映射到这个位置的数据项加到链表中。

#如果HashMap的大小超过了负载因子(load factor)定义的容量,怎么办?

默认的负载因子大小为0.75,当一个map填满了75%的bucket时候,和其它集合类(如ArrayList等)一样,将会创建原来HashMap大小的两倍的bucket数组,来重新调整map的大小,并将原来的对象放入新的bucket数组中。这个过程为rehashing,因为它调用hash方法找到新的bucket位置

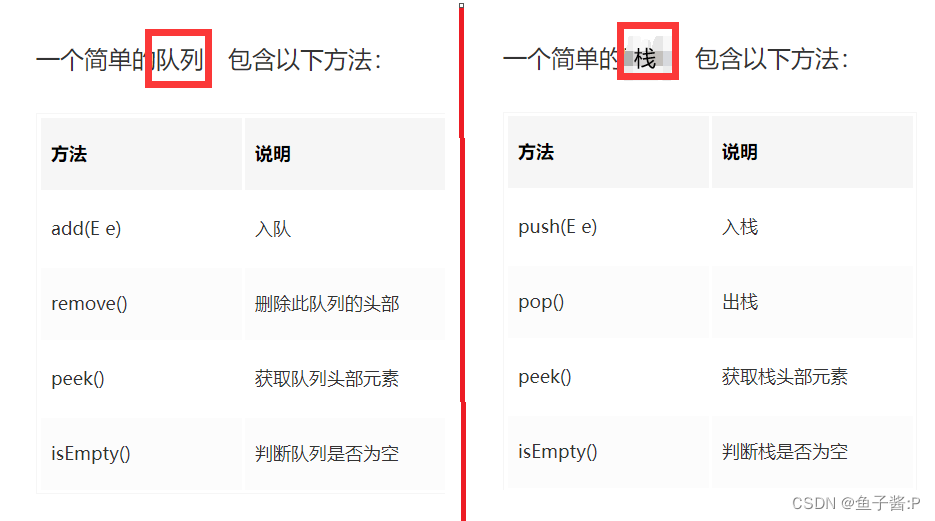

3.栈和队列

栈和队列,也属于线性表,因为它们也都用于存储逻辑关系为 "一对一" 的数据。栈是一种只能从表的一端存取数据且遵循 "先进后出" 原则的线性存储结构,同顺序表和链表一样,也是用来存储逻辑关系为 "一对一" 数据。队列是一种要求数据只能从一端进,从另一端出且遵循 "先进先出" 原则的线性存储结构。

区别:(1)操作的限定不同。队列是在队尾入队,队头出队,即两边都可操作。而栈的进栈和出栈都是在栈顶进行的,无法对栈底直接进行操作。(2)操作的规则不同。队列是先进先出,而栈为后进先出(3)遍历数据速度不同。队列是基于地址指针进行遍历,而且可以从头部或者尾部进行遍历,但不能同时遍历,无需开辟空间,因为在遍历的过程中不影响数据结构,所以遍历速度要快。栈是只能从顶部取数据,也就是说最先进入栈底的,需要遍历整个栈才能取出来,而且在遍历数据的同时需要为数据开辟临时空间,保持数据在遍历前的一致性

#用栈实现队列

思路:两个栈,一个进,一个出,pop()和peek()的功能类似,抽象出来以复用。

class MyQueue {

Stack<Integer> stackIn;

Stack<Integer> stackOut;

public MyQueue() {

stackIn = new Stack<>();

stackOut = new Stack<>();

}

public void push(int x) {

stackIn.push(x);

}

public int pop() {

dumpstackIn();

return stackOut.pop();

}

public void dumpstackIn(){

if(!stackOut.isEmpty()){

return;

}

while(!stackIn.isEmpty()){

stackOut.push(stackIn.pop());

}

}

public int peek() {

dumpstackIn();

return stackOut.peek();

}

public boolean empty() {

return stackIn.isEmpty() && stackOut.isEmpty();

}

}

#用队列实现栈

思路:依旧用两个队列,只不过没有输入和输出的关系,而是另一个队列完全用又来备份的

class MyStack {

Queue<Integer> que1;

Queue<Integer> que2;

public MyStack() {

que1 = new LinkedList<>();

que2 = new LinkedList<>();

}

public void push(int x) {

que2.offer(x);

while(!que1.isEmpty()){

que2.offer(que1.poll());

}

Queue<Integer> tmp;

tmp = que1;

que1 = que2;

que2 = tmp;

}

public int pop() {

return que1.poll();

}

public int top() {

return que1.peek();

}

public boolean empty() {

return que1.isEmpty();

}

}

4.二叉树

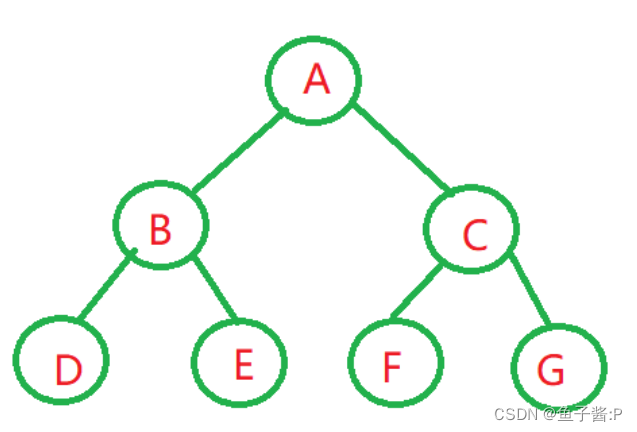

定义:二叉树是每个节点最多有两个子树的树结构,即二叉树中不存在度大于二的节点。并且,二叉树的子树有左右之分,其次序不能颠倒。

树: 树是一种非线性的数据结构,它是由n(n>=0)个有限结点组成一个具有层次关系的集合

1. 节点的度:一个节点含有的子树的个数称为该节点的度; 如上图:A的为2。

2. 树的度:一棵树中,最大的节点的度称为树的度; 如上图:树的度为2。

叶子节点或终端节点:度为0的节点称为叶节点; 如上图:D E F G节点为叶节点。

3. 双亲节点或父节点:若一个节点含有子节点,则这个节点称为其子节点的父节点; 如上图:A是B的父节点,B是D和E的节点。

4. 孩子节点或子节点:一个节点含有的子树的根节点称为该节点的子节点; 如上图:B是A的孩子节点,F和G是C的孩子结点。

5. 根结点:一颗树中没有双亲结点的结点就叫为根结点,如图:A。

6.节点的层次:从根开始定义起,根为第1层,根的子节点为第2层,以此类推;

7. 树的高度或深度:树中节点的最大层次; 如上图:树的高度为3。

二叉树的特点:

- 每个结点最多有两棵子树,即二叉树不存在度大于 2 的结点。

- 二叉树的子树有左右之分,其子树的次序不能颠倒,因此二叉树是有序树。

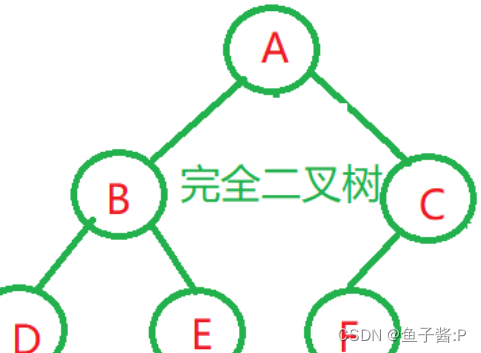

两种特殊的二叉树

1. 满二叉树: 一个二叉树,如果每一个层的结点数都达到最大值,则这个二叉树就是满二叉树。

2. 完全二叉树: 除了最底层节点可能没填满外,其余每层节点数都达到最大值,并且最下面一层的节点都集中在该层最左边的若干位置。完全二叉树是效率很高的数据结构,完全二叉树是由满二叉树而引出来的。满二叉树是一种特殊的完全二叉树。堆就是一棵完全二叉树。

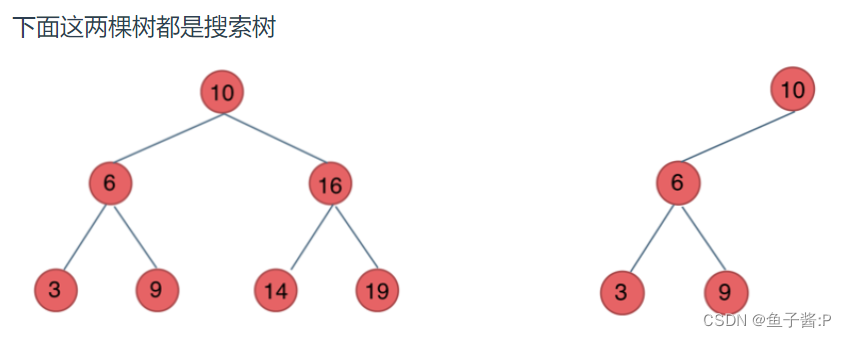

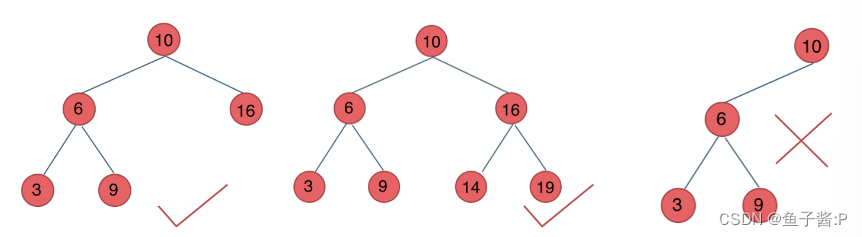

二叉搜索树是一个有序树。

- 若它的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;

- 若它的右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;

- 它的左、右子树也分别为二叉排序树

平衡二叉搜索树:又被称为AVL(Adelson-Velsky and Landis)树,且具有以下性质:它是一棵空树或它的左右两个子树的高度差的绝对值不超过1,并且左右两个子树都是一棵平衡二叉树。

二叉树的存储方式

二叉树可以链式存储,也可以顺序存储。

那么链式存储方式就用指针, 顺序存储的方式就是用数组。

// 孩子表示法

class TreeNode {

int val; // 数据域

TreeNode left; // 左孩子的引用,常常代表左孩子为根的整棵左子树

TreeNode right; // 右孩子的引用,常常代表右孩子为根的整棵右子树

}

// 孩子双亲表示法

class TreeNode {

int val; // 数据域

TreeNode left; // 左孩子的引用,常常代表左孩子为根的整棵左子树

TreeNode right; // 右孩子的引用,常常代表右孩子为根的整棵右子树

TreeNode parent; // 当前节点的根节点

}

一般来说,孩子表示法用的更多

二叉树定义:

public class TreeNode {

int val;

TreeNode left;

TreeNode right;

TreeNode() {}

TreeNode(int val) { this.val = val; }

TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {

this.val = val;

this.left = left;

this.right = right;

}

}

二叉树得掌握的基础代码

①二叉树两种遍历方式:

- 深度优先遍历:先往深走,遇到叶子节点再往回走。

- 广度优先遍历:一层一层的去遍历。

②二叉树最大深度,最小深度(完全二叉树的结点个数与这道题很像!)

③翻转二叉树:新建函数

class Solution {

public TreeNode invertTree(TreeNode root) {

if(root == null){

return null;

}

invertTree(root.left);

invertTree(root.right);

swap(root);

return root;

}

public void swap(TreeNode root){

TreeNode tmp = root.left;

root.left = root.right;

root.right = tmp;

}

}

④对称二叉树(镜像二叉树):新建函数

class Solution {

public boolean isSymmetric(TreeNode root) {

return compare(root.left,root.right);

}

private boolean compare(TreeNode u,TreeNode v){

if(u==null && v==null){

return true;

}

if(u==null || v==null || u.val!=v.val){

return false;

}

return compare(u.left,v.right) && compare(u.right,v.left);

}

}

本文介绍了数据结构中的基本概念,包括顺序表和链表的优缺点及应用场景,深入讲解了哈希表的工作原理、哈希冲突及其解决方法。此外,还探讨了栈和队列的区别以及二叉树的定义、类型和存储方式,为理解这些基础数据结构提供了全面的指导。

本文介绍了数据结构中的基本概念,包括顺序表和链表的优缺点及应用场景,深入讲解了哈希表的工作原理、哈希冲突及其解决方法。此外,还探讨了栈和队列的区别以及二叉树的定义、类型和存储方式,为理解这些基础数据结构提供了全面的指导。

2706

2706

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?