作者 | 刘毅

俗话说:火车一响,黄金万两,用在跨链上很合适,类似的话还有一句:要致富,先修路。跨链就是区块链之间的公路和铁路,通过把现有众多的公链、即将出现的大量应用链连接起来,跨链技术有望释放去中心化应用的创新潜力,向实现Web3愿景迈出重要的一步。关于跨链的技术创新和对去中心化应用的意义,请参见拙作《Polkadot架构解析》和《跨链释放DApp创新潜能》。

本文不是项目测评,而是介绍投资分析框架。框架可用于包括跨链枢纽在内的PoS区块链做投资分析。我和我所在的投资基金——Random Capital,属于价值投资派。采用的投资实践包括基本面分析、择时和风险控制三个方面。本文主要讲解的是基本面分析中估值的部分,并结合跨链的核心项目——Polkadot和Cosmos做示例分析。请注意:本文内容不构成任何投资建议。在进入正题之前,先来了解一下网络效应的概念。

1、网络效应

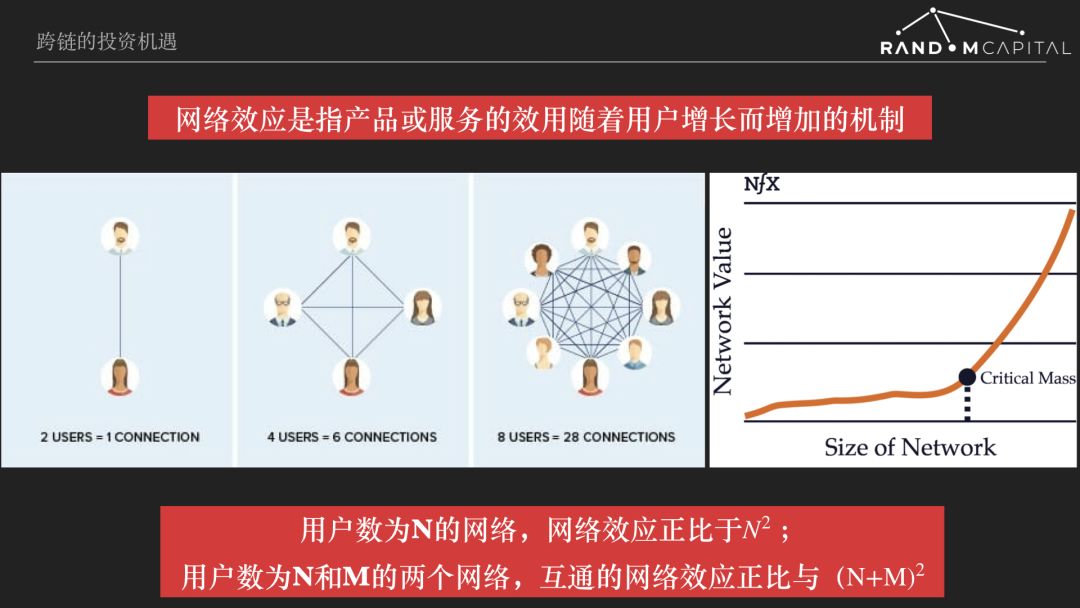

网络效应是指产品或服务的效用随着用户增长而增加的机制。互联网平台和加密协议经济体都必须有显著的网络效应。或者反过来说,没有网络效应,或者只有很微弱的网络效应的交易活动,没有必要用加密协议来实现。

我们日常使用的很多产品服务都具有网络效应,比如手机、微信、淘宝、支付宝、比特币都有网络效应。都具有使用者越多,产品和服务就变得更有用或者更好用的机制。网络效应最有名的量化公式是梅特卡夫定律,即网络价值与用户数量的平方成正比。如上图所示,用户越多,用户之间可能的通讯连接数量就越多,网络对用户的价值也就越大。两个用户之间只1个连接,4个用户有6个可能连接,8个用户是28条可能连接。用n代表用户数量,通讯网络价值正比于n*(n-1),当n足够大时,n*(n-1)约等于n的平方。网络效应增长都是早期慢,当到达一定规模之后开始加速。这个又慢到快的转折点,一般被称为关键规模或者引爆点。

推动网络效应增长的关键,是要想法设法突破关键规模。

根据梅特卡夫定律可以得到关于网络合并的推论。两个网络,用户数量分别是N和M,它们合并(或者实现充分的互操作)形成的更大网络的价值,正比于N+M的平方。这就是跨链技术的价值所在,形成去信任的区块链互联网,共同创造巨大的网络效应。跨链生态的蓬勃发展最终将使得不接入互操作性网络的区块链被边缘化,甚至难以生存。网络合并的另一面就是网络分裂,例如区块链分叉或者从跨链枢纽断开。分叉或者断开后的两个网络,其价值之和低于原来的大网络。

2 、跨链协议架构

跨链的协议架构见上图。最底层是跨链协议,例如Polkadot、Cosmos和IRISNet,都是跨链协议项目。这些项目的主网,Polkadot Relay、Cosmos和IRISNet的Hub,是实现跨链转接的区块链,本文统一称之为跨链枢纽。在跨链协议之上是中间件协议,中间件为应用提供的有价值服务,例如跨链的智能合约平台Edgeware、去中心化预言机Chainlink等等。最上层是应用协议,也称为去中心化应用DApp。在区块链领域,应用协议和去中心化应用含义相同。所谓的去中心化应用是用密码学技术实现的一组交易规则。由这组交易规则定义了一个数字产品或服务的市场,该市场具有交易成本优势,可以实现交易活动的聚集,建立起网络效应。为了与非特定的开放市场(free market)区隔,有时也把加密协议定义的市场称为加密经济体,加密协议可以看作是加密经济体的法律。

应用协议可以直接依赖跨链协议,也可以使用一到多种中间件协议。有很多的应用协议,例如比特币,出现早于跨链协议,那就需要经过网关协议对接跨链枢纽,例如ChainX就是跨链资产网关,目前支持BTC,未来还会支持其他应用协议接入Polkadot。因此跨链生态的项目可以分为跨链枢纽、中间件、网关和应用四大类。那么哪类项目的投资机会最大呢?

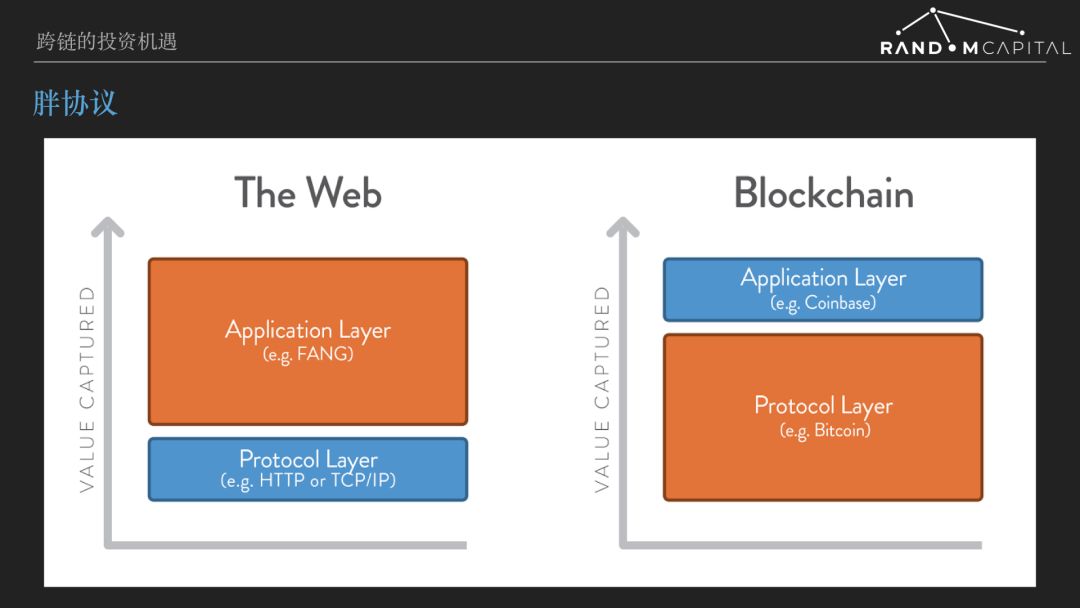

3 、胖协议

USV的合伙人Joel Monegro在2016年提出胖协议理论。该理论认为,互联网的主要价值被应用层捕获了,产生了google、facebook、亚马逊、阿里巴巴等互联网巨头。底层的tcp/ip、http、html等基础协议,没有捕获价值,其发明人和投资者都没赚到钱。但是在区块链时代,情况会反过来,应用层,也就是DApp只会捕获一小部分价值,大部分价值会凝结在下层协议层,也就是基础网络的通证会有巨大的市值。

Joel当时提出了两个理由:首先互联网公司通过垄断数据获得了巨大的竞争优势,从而捕获了主要的网络价值。而区块链上的数据是公开的,新老应用都能够平等获取,因此不会有护城河。其次是随着DApp的发展,智能合约平台的用户和知名度都会增长,这将吸引更多人投资底层的网络通证。所以协议本身的市值总是比其上的应用组合的价值增长得快。到了2018年,区块链投资研究者基本上达成了一个共识:公链协议通证最基本、最重要的功能是维护网络安全。

例如以太坊上发行了大量的加密资产,运行着很多Defi应用,这些资产和应用的安全依赖于以太坊基础协议。如果ETH的价格太低,矿机大范围关机,网络的安全性会下降。应用生态的繁荣,要求必须有稳固的基础协议保障。可以把区块链协议架构看成一棵树,树长得枝繁叶茂,树的根系也必然原来越发达。

但是请注意,胖协议不意味着应用层就没有好的投资机会。基础网络通证的市值可以从几百亿亿涨到几万亿,上涨一百倍。应用协议的通证的市值可以从几千万上涨到几十亿,也是100倍。所以都可以有好的投资机会。而且跨链应用协议的未来是百花齐放,好的投资机会将层出不穷。

投资者可以鱼和熊掌兼得。明年年初Polkadot主网上线,Cosmos IBC(跨链交易协议)上线,区块链跨链时代才正式开启。今年跨链概念已经在资本市场热得发烫,Polkadot私募估值已经高达12亿美元,甚至有人认为主网上线之时,Polkadot将直接空降到市值前十。我只敢说跨链很热,不敢说过热,因为投资都是投预期。跨链可能创造出巨大的增值,给了投资者无限的想象空间。虽然跨链离落地还至少有半年时间,中间件协议和网关协议已经开始“抢跑”。

ChainX和Edgeware的lockdrop都异常火爆,Chainlink更是一路势如破竹,冲进了市值排名的前20。建议大家在未来一段时间,重点关注跨链枢纽项目,兼顾跨链概念的中间件和网关项目。跨链应用的大规模落地,应该不会早于2021年。当然,跨链应用也很可能会“抢跑”,可以在明年开始关注跨链应用。

综上所述,跨链枢纽是跨链生态体量最大的项目,同时也是首先到来的投资机遇。更为重要的是,跨链枢纽的发展决定了整个生态的发展。因此关注跨链投资,首先要关注核心的跨链枢纽项目及其通证。本文也将主要围绕跨链枢纽项目进行分析。

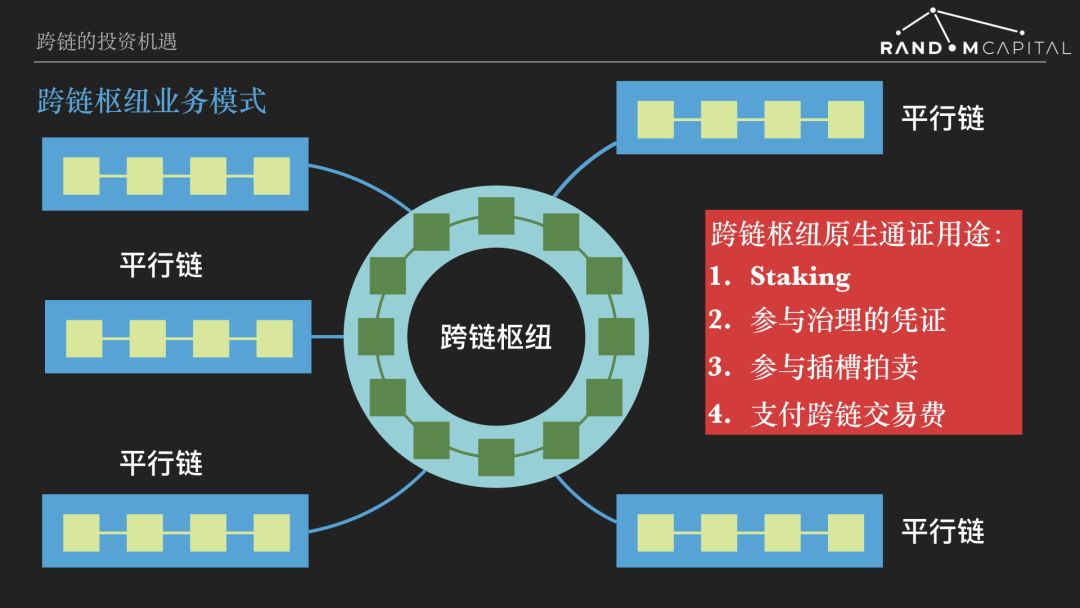

4、跨链枢纽业务模式

接入跨链枢纽实现互操作的区块链,Polkadot称为平行链,Cosmos称为分区链。我觉得这两个词差不多,本文中统一称为平行链。虽然跨链枢纽的实现技术非常复杂,其业务模式却一点都不复杂。铁路枢纽、公路枢纽、航空枢纽、通信枢纽支持货物、人员、信息、资金的流动,收取过路费,机场使用费,转接费等。跨链枢纽几乎完全一样,支持区块链交易流动,收取跨链交易费。所以跨链枢纽的基本面就是接入平行链的数量、跨链交易的交易量(活跃度)和跨链交易的平均交易费用。

跨链枢纽的原生通证有四个用途:1.Staking,即运行节点提供出块服务,维护系统安全,获得Staking收益;2. 参与治理,投票的权重跟持有的通证数量呈正比;3. 参与插槽拍卖,质押通证数量最多者获得插槽的使用权;4.支付跨链交易费。

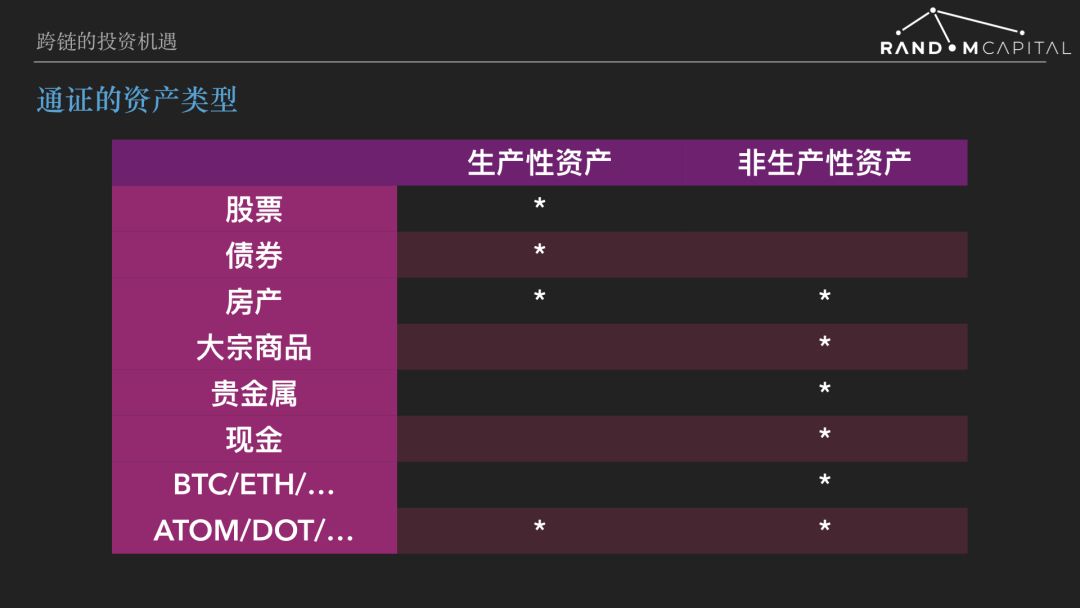

5、通证的资产类型

在对跨链枢纽通证进行基本面分析之前,先要弄清楚它们属于什么类型的资产。对资产的分类有多种方式,本文使用生产性资产和非生产性资产分类。首先所有的资产,不论是生产性还是非生产性,都代表一定量的价值,具有稀缺性,可以直接或者间接兑换成其他资产。生产性资产直接参与社会生产,创造出新的价值,资产的所有者参与新价值的分配。所以生产性资产通常包含现金流,更一般化的表述是包含价值流,生产性资产其实就是资本资本。非生产性资产用于消费、消耗或者交换,本身不直接参与社会生产,也不能获得价值流。

股票和债券都是生产性资产,它们所代表的价值被投入社会生产,资产的所有人可以参与分配,即获得股息或者利息。房产可出租,获得房租,也可自住,用于消费。因此房产即是生产性资产,又是非生产性资产。大宗商品(例如石油、铜、大豆等)、贵金属(金银等)以及现金都不直接参与生产,主要用于消费、消耗或者交换。有读者可能会问:银行存款算什么?银行存款是生产性资产,其实就是债券,储户借钱给银行,银行把钱放贷出去参与社会生产,贷款利息的一部分支付给储户。

加密通证是什么资产类型呢?PoW链通证显然是非生产性资产,例如BTC、ETH等。持有BTC/ETH没有利息。在很多国家,包括美国和中国,比特币的法律地位都是商品。我经常说要理解比特币的价值来源和发展规律,必须把它当作货币来研究?那么比特币到底是商品还是货币?如果理解了哈耶克的货币性概念,就知道商品和货币不是互斥的。说比特币是货币,跟说比特币是货币性很强的商品,是等效的。

PoS链的通证变得不一样了,包括本文重点要讨论的Cosmos通证ATOM和Polkadot通证DOT,它们Staking获取收益,就成为生产性资产(资本);也可以不参与Staking,用于支付交换,这种情况下通证是非生产性资产(商品/货币)。类似于房产即可出租,也可自住。因此对ATOM和DOT,要根据是否参与Staking分开分析,因为资本和货币的估值方法大相径庭。

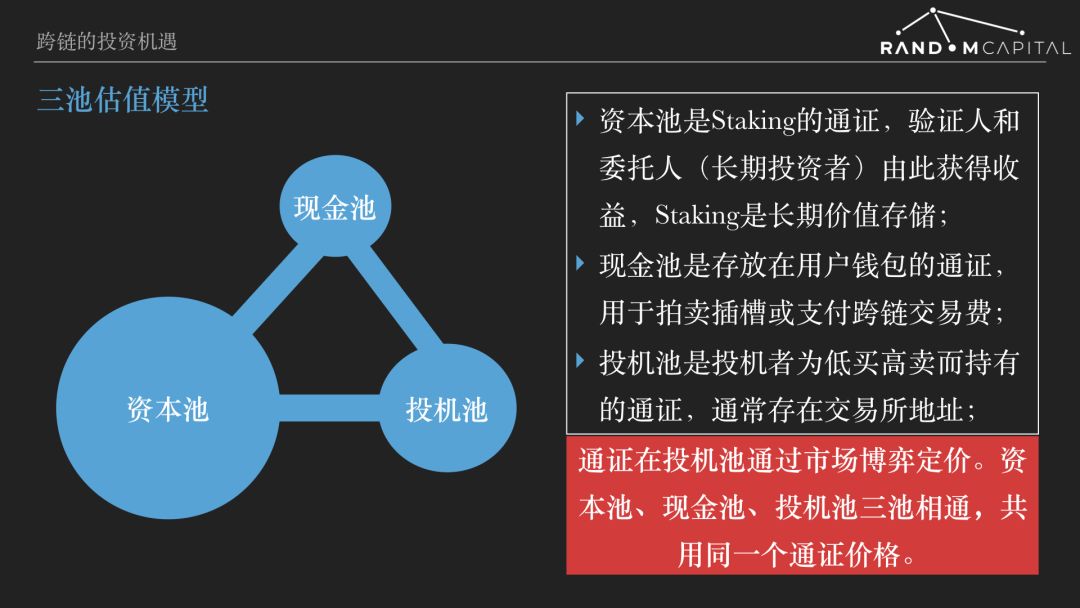

6、三池估值模型

三池估值模型就是PoS链通证存在三个相连的蓄水池里,三池分别是资本池、现金池和投机池。资本池内是参与Staking的通证,验证人和委托人(长期投资者)通过Staking获得收益,Staking是持币者的长期价值存储手段。现金池是存放在用户钱包的通证,用于拍卖插槽或支付跨链交易费。

投机池是投机者为低买高卖而持有的通证,通常存在交易所地址。对于价格投机者来说,与石油、大蒜、绿豆、郁金香、君子兰、普洱茶一样,通证是可以用来投机的商品。加密通证前所未有的最适合投机的商品,其供应没有弹性(不随需求增长)、可永久保存、可分割、可编程,能够方便快速地在全世界范围转移交割、交易费用极低,日渐受到各方投机者的青睐。

通证在投机池通过市场博弈定价。资本池、现金池、投机池三池相通,共用相同同的通证价格。有的读者可能已经发觉,PoS通证很像房地产,兼具使用价值(支付/居住)、投资价值(Staking/出租)和投机价值。很多房产即不出租也不自主,只是为了升值,这部分房产处于交易的边缘,直接决定了房产市场的价格。但是加密通证的投机现象和价格波动,比房地产还要严重,原因是投机池的占比过高。

PoW通证没有资本池,只有现金池和投机池。很多区块链项目的通证,包括所有主网未上线项目,只有投机池。现金池和资本池不存在或者很小,价格就完全取决于市场博弈,因反身性作用暴涨暴跌。如果PoS链有很高的Staking比例(资本池大),而且链上交易活跃,通证经常被用于支付(现金池大),投机对价格的扰动能够被部分中和。也就是说,投机者拉高通证价格,通证长期持有者和用户会卖出部分通证;反之当市场情绪悲观,币价大幅下跌,资本池和现金池可吸收部分通证,为币价提供支撑。

PoS通证具有资本和货币双重属性,需要分别分析,这个思路来自于著名的加密货币分析师,Placeholder基金合伙人——Chris Burniske。他在2019年4月26号发表博文《Value Capture and Quantification: Cryptocapital vs Cryptocommodities》,即《论价值捕获和估值:加密资本和加密商品》,阐述了这一思路。橙皮书翻译了该文章,有兴趣的同学可以找来看看。从去年10月,我开始定义并使用双池模型,并在CAVI加密货币投资课讲授过。受到Chris新研究成果的启发,我把双池模型扩展成为三池模型。到目前为止,我认为三池模型是最先进的PoS通证估值模型。随后本文将结合跨链枢纽的商业模式,分别研究三池的内在动力学。

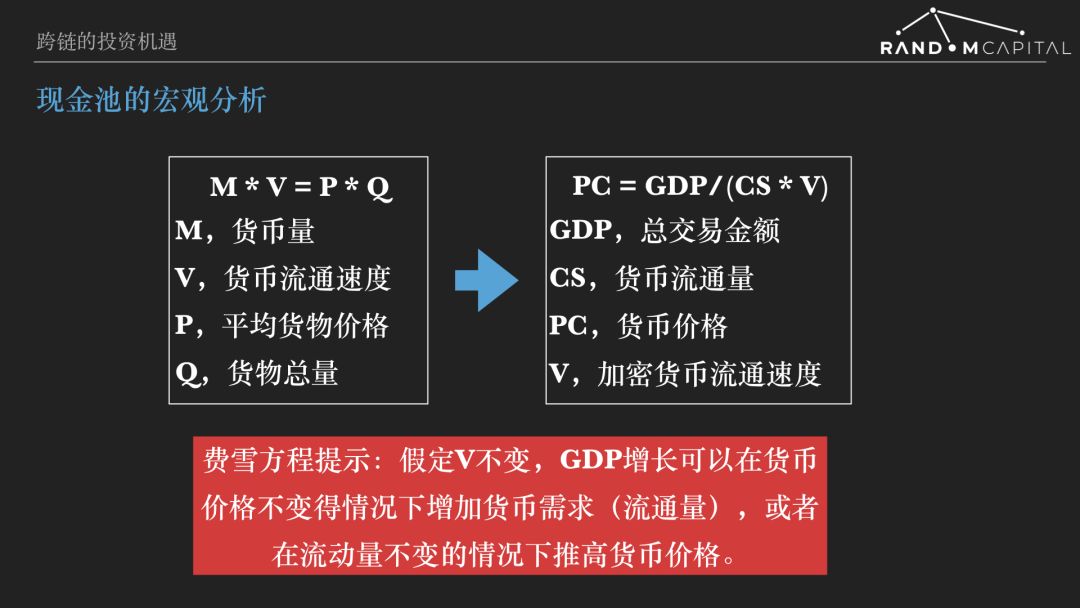

7、现金池的宏观分析

首先介绍现金池的宏观分析方法——费雪交换方程。费雪交换方程是经济学关于商品交换的经典公式。MV = PQ,其中M为货币量,V为货币流通速度,P是商品平均价格水平,Q为商品总量。方程的右侧P*Q,是一段时期内总的交易金额。左侧M是经济体里面有多少钱,V是一段时间内这些钱平均的转手次数,M*V还是一段时期内总交易金额。

比如说某个经济体,1年之内发生了100亿元的交易,经济体一共发行了10亿元的货币,那么平均而言,所有的货币在一年内转手了10次,也就是V等于10。费雪交换方程是公理,不需要证明。因为这个方程的两边都是一段时期内商品交易的总金额,只不过右侧算商品,左侧是算货币,可以说是同义反复,这个方程永远都成立。

当用于加密货币,费雪方程的M是加密货币流通市值;V还是货币流通速度;P是区块链经济体供应的商品价格;Q是经济体交易的商品数量。使用费雪方程的目的是给加密货币估值,那么加密货币的价格在哪里呢?当然不是P,P是商品价格。货币的价格包含在M变量里,M是加密货币流通市值,它等于加密货币的单价乘以加密货币流通量,用PC代表加密货币单价,用CS代表加密货币流通量。

于是费雪方程变为了PC*CS*V = P*Q。那么P*Q等于一段时间内的商品交换总金额,也就是GDP,用GDP代表P*Q,方程变为PC*CS*V = GDP。要计算的变量是加密货币单价PC,所以PC = GDP/(CS * V)。至此已经把费雪方程变形成估值模型可以直接使用的形式。也就是加密货币价格等于GDP除以加密货币流通量和流通速度的乘积。

费雪公式变形后,它对加密通证基本面研究的意义就非常清楚了。假定V不变,GDP增长可以在货币价格不变得情况下增加货币需求,或者在流通量不变的情况下推高货币价格。这跟投资者的直觉是一致的,那就是区块链必须落地、必须有用,通证才有价值。而且以通证为货币的经济活动越多,金额越大,币价就越有实际支撑。对于跨链枢纽区块链,加密通证作为货币使用的场景是支付跨链交易费。所以跨链交易量越大,平均交易费越高,对通证的需求就越大。现金池需求的增长,会吸纳更多的通证,从而间接推高币价。

有一点需要注意,Polkadot和Cosmos的插槽拍卖,并不是用DOT/ATOM购买插座,而是质押DOT/ATOM租用,买家的实际成本是DOT/ATOM的利息损失。租用插槽的交易可以纳入费雪公式,但是比较繁琐。更简洁的处理方法是,把当期为获得插槽质押(不是Staking)通证从流通总量中减去。

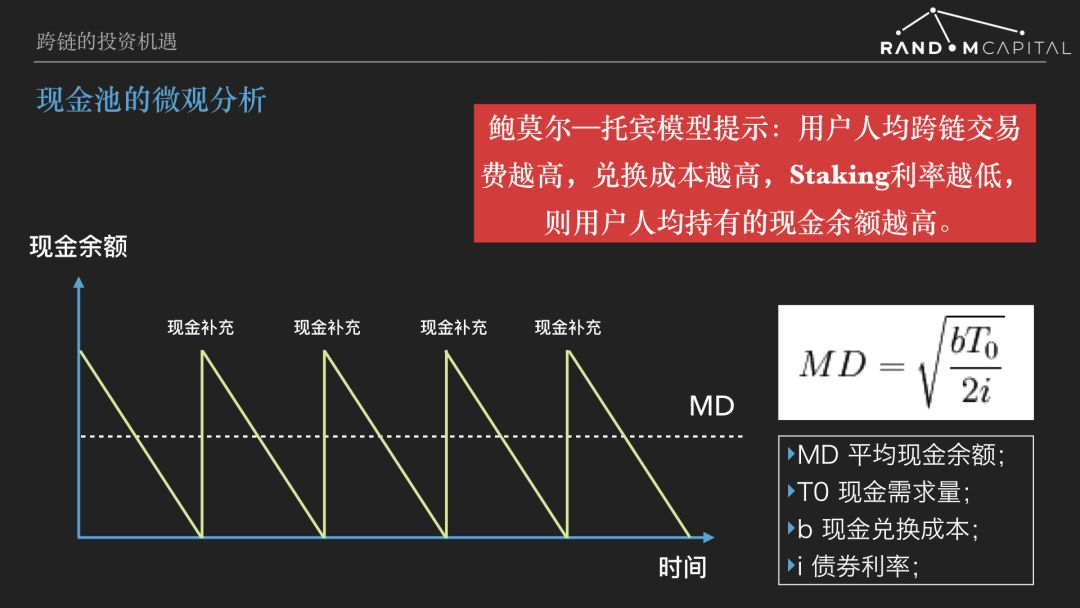

8、现金池的微观分析

上一小节用费雪共识分析了宏观现金池需求,过程中把货币流通速度V视为常数。实际的情况下V是变化的,虽然变化得比较缓慢。要对V进行分析,只能从微观层面。对照PoS通证,假设某个经济体只存在两种资产,一是现金,二是可以按票面价值变现、固定利息、按天计息的债券。如果消费者日常都不持有现金,而仅仅是在需要使用现金时用债券进行兑换,商家一拿到现金就立即购买债券,那么V趋近于无穷大,对货币的需求将趋近于无穷小。

但这种情况不可能发生,因为用债券兑换现金有交易成本,例如有手续费,而且需要消费者进行操作,花费时间和精力。那么到底消费者愿意持有多少现金呢?鲍莫尔—托宾模型正是为了解答这一问题。

鲍莫尔—托宾模型的基本思想是:消费者持有现金面临着两难选择。持有的现金越多,损失的利息越多;如果只保持少量现金,就要承受为了满足日常消费需求而频繁地把债券转化为现金而带来的交易成本。因而维持现金存量的问题,就转化为如何使利息收入损失和交易费用两种成本之和最小的问题。

为了便于大家理解,我们按最简单的情况算一下,然后再说公式。假设某个消费者,每天的消费是1块钱。他可以在每年的第一天用债券兑换全年所需要的现金,也就是365元,到年底正好花完。这一年他平均持有的现金是365/2,等于182.5元。如果债券的年利率是10%,那么这位消费者因为持有现金损失的利息收入是182.5*10%=18.25元。假设每次从债券兑换为现金,兑换成本为2元。

那么交易成本+利息损失18.2+2=20.25元。如果他改为在年初和年中各兑换一次现金,每次兑换182.5元,那么他的利息损失是182.5除以2乘以利率10%=9.125元。但是他兑换了两次现金,需要支付两次交易成本,也就是4元。这时候,消费者持有现金的总成本是9.125+4=13.125,比只兑换一次省了7块多钱。那么是不是少量多次对话就好呢?也不是,假如消费者选择兑换10次,利息损失确实少了,但是光是交易费就需要20元,显然不是最优的。求最优解的方法就是鲍莫尔—托宾模型。

公式见上图,其中MD是最优的现金持有量,T0消费总量,b是兑换成本,i是利率。刚才的问题用公式,T0=365、b=2、i=10%,计算出MD=60。也就是消费者每次兑换120元现金,用完再换,平均持有60元现金是最优的。

现金池微观分析的结论是:使用跨链交易的用户数量越多,人均跨链交易费越高,通证兑换成本越高,Staking利率越低,则人均持有的货币余额越高,现金池就越大。需要注意的两个变量是兑换成本b和Staking的利率i。

为了让用户持有一定量的现金,不必过于担心贬值,Staking的利率不宜过高。但是与之相反的需求是,为了保护网络安全,提高Staking的比例,需要设置比较高的Staking利率。两全其美的方法是Polkadot采用的方法,在Staking比例过低时提供很高的收益率,在Staking比例已经高到足以保障系统安全后降低收益率,实现动态调节。

兑换成本b不只包括兑换的手续费,在数字时代之前,兑换成本主要是往返银行进行兑换操作的成本。在加密货币市场,兑换可以瞬间完成,而且手续费很低。对于从Staking中解锁通证的兑换,系统可以设置锁定期来提高兑换成本(即锁定期利息损失)。但是用户可以选择持有其他加密货币(例如BTC),仅仅在需要时兑换PoS通证,这是系统无法控制的。因此如果PoS通证不能长期保值,在通证兑换交易摩擦极低的未来,维持现金池将异常困难。

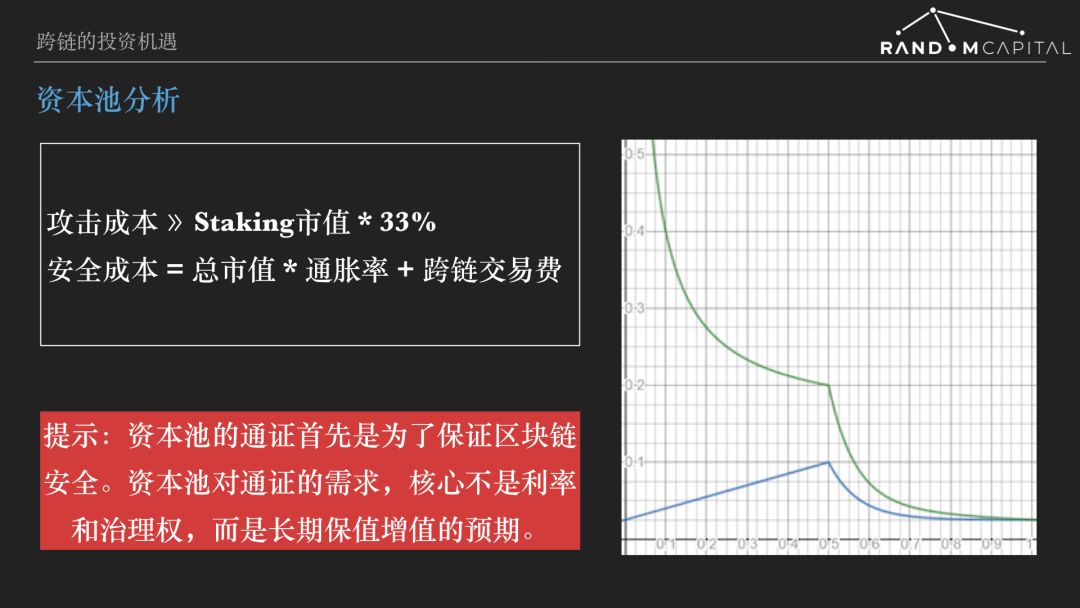

9、资本池分析

PoS资本池存在的首要目的是保障网络安全。理论上恶意验证人掌握33%以上的Staking,就可以对网络发起攻击。但事实上,由于现代PoS都有验证人随机分组以及随机指定出块人的机制,攻击需要成本远高于理论值。对于持币非常分散的网络,买入相当比例的通证,需要花费极高的成本。

根据以太坊研究员Justin Drake的估算,以太坊2.0只需要30%的质押比例,就足以维护系统安全。整个系统为安全支付的成本,也就是验证人的收益,安全成本 = 总市值 * 通胀率 + 跨链交易费。从经济学原理出发,在保证系统安全的前提下,成本应该越低越好,也就是通胀率越低越好。

具体分析ATOM和DOT通证的资本池。Cosmos和Polkadot的团队都宣称项目的通证无意成为货币。在他们看来,ATOM和DOT的最大价值是维护网络安全,并且成为治理权的凭证。因此都选择设置比较高的通胀率,以提高Staking比例。前文说到,这两个链的攻击成本与Staking的市值成正比。Cosmos已经上线半年,目前Staking比例高达87%,收益率是10.5%,通胀率是7.24%。活跃的Validator大概是150多个,平均每个Validator每个月能够得到180个ATOM,按目前的价格,也就是每月900美金。节点的运营成本我估计在每月200美金左右。

Polkadot主网还没有上线,项目方设计了Staking收益率随Staking比例变化的曲线,如上图右侧所示。主网上线初期,Staking比例很低时,如10%-20%,网络不够安全,这时Staking收益率极高,达到年化30%-40%,刺激DOT的持有者Staking或者委托。当质押比例达到50%,Staking收益率是20%,对应的整体通胀率是10%。项目方认为,Staking比例超过50%,网络已经足够安全了,因此继续提高Staking比例,收益率和通胀率快速下降,最终收敛于2.5%。综合考虑Polkadot的地位和热度,和其他PoS链的情况,我估计Polkadot主网上线半年后,Staking比例会接近60%,对应的收益率是8%,通胀率是略低于5%。

资本池的净收益 = Staking收益 - 节点运营成本 + 通证价格增值。如果资本池的净收益扣除风险贴水,能够超过法币的无风险收益率,就是一项合理的投资。其中最大的变数是通证价格。后面会讲到,通证价格在投机池通过市场博弈确定,并遵循反身性规律。简而言之,币价暴涨暴跌是常态。一旦通证价格暴跌,即便是极高的Staking收益率也可能覆盖不了节点运营成本,导致节点退出,网络进入死亡螺旋。

为避免此类情况发生,我认为PoS经济系统应该提供通证价格与法币的间接锚定。目前主要的PoS项目,包括Cosmos和Polkadot都没有设计价格锚。这些项目也没有经历过加密货币市场的熊市,其经济系统设计能否经历熊市的考验,只能拭目以待。

PoS链原生通证也是治理权凭证。虽然治理的流程和规则不同,有的只给Staking的通证投票权,验证人可以代为投票;有的给全部持币者投票权,每次投票都类似于全民公决。但是不可否认,治理权是有价值的。因为治理权就是对加密协议改进方向的影响力。依赖跨链枢纽的长期服务提供商和服务使用者,为保护自己的权益免受协议变更的侵害,可以购买通证以获得治理权。另一方面,掌握大部分治理权的群体可以推动协议向有利于自身利益的方向发展。但是在加密协议领域,过度自私并非好的策略。如果居于主导地位的参与者试图损人利己,那么最终会导致协议分叉。

根据梅特卡夫定律,势均力敌的分叉会大幅损失网络效应,也就是损人不利己。2018年4月,Phil Bonello提出了根据分叉的网络效应损失对治理权做量化估值的方法,我对此并不认同。与比特币和以太坊矿池不会试图拥有超过一半的算力类似,我认为理性的PoS验证人也不会试图拥有超过半数的通证。因此为避免分叉去获得一半以上通证,逻辑上不成立。恰恰相反,垄断治理权会引发分叉,因为其他参与方也要保护自己的利益。

对治理权最新的定量研究是2019年4月,由Jake Brukhman和CoinFund合作完成。其关注点是治理权的决定性,也就是某一权重的投票权,对投票结果产生决定性影响的概率是多大?某人如果具有50%的投票权,可以100%地决定投票结果。如果通证由四个人平均持有,每人25%,每人的投票权决定投票结果的概率是37.5%。

如果系统有25个持币量均等的人,每人的投票权决定投票结果的概率是大概是5%。结论是小量的投票权的决定性很低,几乎为零,决定性随着投票权呈指数增长。由此可见,在分散持币的情况,治理权的价值基本为零,可以在估值中忽略。

虽然上述讨论的结论是通证估值可以不考虑治理权,但是推论非常重要。即只要加密经济体长期发展,持币者必然形成某种投票同盟,因为同盟的治理权决定性(即价值)指数增长,同盟的参与者都将因此获益(治理权增值),这与社会政治出现同盟的原因类似。如果结盟不可避免,那么机制设计应该引导利益矛盾的双方(或多方)形成势均力敌的同盟,达到博弈均衡。防止一方独大涸泽而渔,导致加密协议无法长久维系。

综上所述,资本池的通证首先是为了保证区块链安全,从经济学原理出发,应该在保证安全的前提下,尽量降低安全成本。资本池对通证的需求,核心不是利率和治理权,而是长期保值增值的预期。

10、投机池分析

分析投机池首先要明确,本文对投机池的分析,不是为了预测短期价格走势,那是技术分析的目标。价值投资分析投机池的动力学,是为了看清楚加密通证价格运行的长期规律。从而帮助我们选择合适的长期投资策略,获取确定性很高的投资收益。

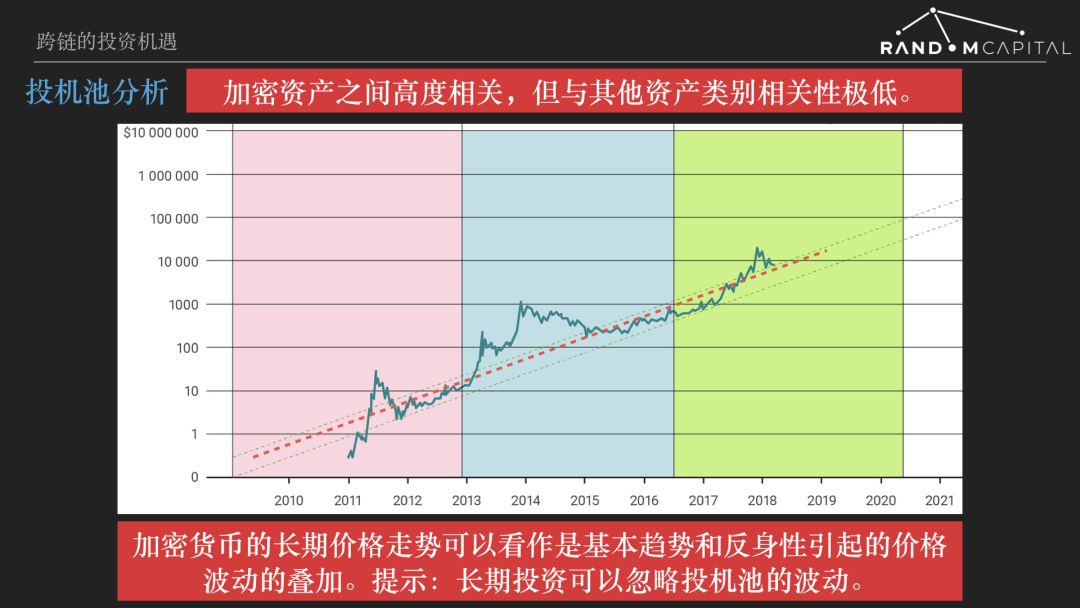

对加密资产价格历史数据进行统计分析可以发现:加密资产内部的主流品种之间,价格走势高度正相关。2018年,市值前200名的加密货币,价格相关性超过0.87的超过了75%。所以投机池的价格上涨/下跌的动力不是来自于加密通证本身,而是来自整个加密货币市场。对特定加密协议经济体,投机池的价格涨落可以认为是外部输入。

加密货币的长期价格走势可以看作是基本趋势和反身性引起的价格波动的叠加。如上图比特币的价格走势图所示,在指数价格坐标系里,BTC长期价格趋势持续向上,实际的币价围绕长期趋势剧烈波动。反身性是关于资产价格偏离均衡的理论,是价格趋势的自我增强(正反馈)。在加密资产市场,反身性造成熊市下跌的幅度和牛市上涨的幅度都很大,而且熊和牛都会持续相当长的时间。加密资产价格波动为什么呈现出反身性,限于篇幅不做深入讨论。

面对价格反身性,长期投资者可以有两种选择。第一种非常简单而且有效,就是忽略波动,只赚基本趋势的钱,也就是长期屯币。在加密货币市场里真正赚到大钱的投资者,多数是采用屯币的策略。第二种非常困难但是很有诱惑力,就是预测反身性,大波段地高抛低吸。这涉及到非常复杂困难的交易择时方法,不属于本文讨论的范围。

不论是哪种策略,长期投资成功的基本条件是加密货币具有向上的基本趋势。这是基本面分析要解决的问题,而且长期的基本趋势跟投机池无关,由现金池和资本池的决定。这就造成了很有趣的情况,投机池直接决定了币价,如果做短线投资,可以只关注投机池,仅仅把资本池和现金池当初通证供应量变化的外部因素。但是对于长期投资,投机池反而变得不重要。

11、Polkadot vs Cosmos

本小结从投资者的角度,对Cosmos和Polkadot进行综合对比。首先是扩展方式, Polkadot网络拓扑是树形,树根是中继链,可连接多个平行链。由于中继链能够接入的平行链数量有限,为了持续扩展,Polkadot将支持中继级联。也就是一级中继接入根中继,二级中继接入一级中继。Cosmos网络拓扑是无环图,多个Hub互联,每个Hub连接多个分区链。

两种扩展方式在技术上并无高下之分,甚至我认为多Hub互联更加灵活。但是从投资角度看,根据胖协议原理,Polkadot整个生态系统都建立在Polkadot主网(根Relay)之上,因此所有应用的增长都会推动DOT增值。而Cosmos生态未来会有多个平等的Hub,现在的Cosmos Hub和IRIS Hub只是最早的两个。生态发展的收益会在多个并列的Hub之间分配。Polkadot的扩展方式更有利于价值捕获。

Cosmos和Polkadot在安全模型上有很大不同。Cosmos Hub与分区链之间不共享安全性。前文分析过资本池与区块链安全之间的关系。DOT的资本池为Relay和接入的平行链做安全背书,也相应地捕获了更大的价值。因此从投资角度,共享安全优于不共享安全。

Cosmos的跨链基于相对比较简单而且成熟的侧链技术,但只能支持资产通证的跨链转移。而Polkadot有wasm技术的加持,可以在链上传递可执行代码(STF和SPREE),实现任意消息(即交易类型)的跨链。例如跨链预言机、跨链数据存储、跨链智能合约调用等复杂的互操作,只有在Polkadot上才能实现,这无疑是Polkadot最显著的优势。

可凡事有利有弊,共享安全虽然有助于价值捕获,但也提高了跨链枢纽与平行链的耦合度。接入跨链枢纽会改变平行链的共识流程,涉及复杂的工作,难度很高。相比之下,分区链接入Cosmos Hub并不需要改变自身的共识流程,接入的难度也低得多。

从治理角度看,Polkadot虽然提供了更先进的链上治理技术,但是其治理架构缺少责、权、利一体的治理代理人。预计Polkadot的治理架构如果不做大的改动,参与度会非常低。相比之下,Cosmos的治理架构更合理。有效的治理可以推动加密协议快速进化,并避免社区分裂。关于加密协议治理的原则和最佳实践,请参见拙作《加密协议治理之道》。

Polkadot和Cosmos带来了新的DApp开发方式,即开发特定应用的区块链。Cosmos提供的工具是Cosmos SDK,目前支持Go语言开发。Polkadot为应用链提供的工具是Substrate,目前支持Rust语言开发。Substrate是功能更加完整的应用链开发框架,相比较而言,Cosmos SDK要单薄一些,它主要提供Tendermint共识引擎、IBC链接通信协议等核心模块,大部分上层建筑需要自行开发。

Cosmos SDK也有优势,Go语言的普及度远高于Rust语言,上手也更加容易。但是Rust语言极为优秀,特别适合开发对性能、安全性都有很高要求的区块链系统,因此还是把这一票投给Polkadot。

12、投资分析总结

趋势投资者认为市场博弈决定资产价格,价值投资认为价值决定了市场博弈的长期走向。有读者可能会问,为什么要研究长期地、间接地影响价格的所谓价值,而不去研究直接决定价格的市场博弈呢?原因在于,已经有大量的研究表明,试图研究市场博弈预测价格是徒劳的,不能长期获得超过市场平均的收益。三池模型反应了价值投资的基本理念。投机池的交易直接决定通证价格,但定价的长期依据是资本池和现金池对通证的吸纳能力(即需求)。

估值模型是对常识和经验的提炼。跟常识和经验相比,估值模型是更清晰的、更系统化的思考框架。三池池模型就是价值投资者评估PoS通证的思维框架。它告诉我们,跨链枢纽最重要的基本面指标是GDP增长。跨链枢纽GDP = 跨链交易量 * 平均交易费。GDP的增速越高越好。

为使币价长期基本趋势向上,现金池要能够吸收资本池常规流出的通证,即验证人为支付运营成本买出的通证。Polkadot和Cosmos是生态之战,平行链的数量、活跃度决定成败。生态之战的焦点是争夺开发者,包括理念传播、技术培训、工具支持等,即全面降低平行链项目创新门槛。接入平行链的数量、跨链交易活跃度决定了跨链枢纽的GDP。

在绝对估值法以外,还可以采用相对估值方法,例如在股票市场中常用的P/E市盈率,就是相对估值。与绝对估值相比,相对估值法不需要做预测,仅仅依据已有的数据,就能提供有投资参考价值的信息。但是相对估值要能够成立,依赖于市场的有效性。在有效市场中,相同类型、质量也差不多的资产,估值水平应该相当。如果估值水平出现差异,就意味着套利机会。加密资产市场只有10年的历史,可以说一个婴儿,是有效性非常低的市场。在这样的市场环境下,横行对比加密资产的估值水平意义不大。比较有意义的做法是针对一项资产,比较不同时间点的估值水平。

更准确说法是对加密资产做比率研究,也就是确定某种比率,以反映加密资产估值水平的变化趋势,是用加密资产的现在跟过去相比。这也要求加密资产具有比较长的历史,所以大多都是研究比特币。与比特币相比,PoS链的历史太短,相对估值指标是无效的。从三池模型可以导出相对估值指标:市现率 = 流通市值/用户钱包地址市值,也就是流通市值和现金池市值的比率。用流通市值减去Staking市值(资本池),再减去交易所钱包地址市值(投机池),就可以得到现金池市值。市现率与市盈率非常类似,反应的是PoS通证价格的相对高低。相信在5到10年之后,市现率会成为重要的PoS通证投资指标。

三池模型是量化估值模型,根据对未来GDP、Staking利率、通证流通量等参数的估计,可以计算通证的未来效用价值,再基于投资者认为合理的风险收益率贴现为现值。整个计算过程比较繁琐,本文未详加说明。因为估值的思考过程比最终的结果重要得多。未来是不确定的,任何估值模型的输入,都来自于预测,因此不可能完全准确,所以估值的结果也不可能准确。

查理芒格说:“我所见过的一些最糟糕的商业决策都是通过详细分析得出的。高等数学是精密的错觉。他们在商学院里这么做,因为他们必须做点什么。巴菲特经常谈论现金流贴现法估计股票价值,但是我从来没见巴菲特拿计算器来计算股票价值。” 希望读者们理解估值的真正意义,需知模糊的正确远胜精确的错误。而且模糊的正确足以支持杰出的投资。

引用一句话作为本文的结尾——“All models are wrong, but some are useful. ”。所有的模型都是错的,但有些模型是有用的。

为什么说所有模型都是错的,因为模型跟真实世界相比,总是过度简化。例如鲍莫尔—托宾模型无法量化人的惰性。真实世界中,很多人明明知道稍加操作就可能获得更高的收益率,还是把钱存活期或者余额宝。真实的资本市场是混沌的、高维度的非线形系统。任何模型都不可能完整描绘真实资本市场的哪怕一小部分。但有些模型很有用,因为模型能够帮助投资者更高效地学习、更有效地思考。但是也一定意识到模型的局限性。当然不论是新手还是老手,学习估值模型,理解专业投资者的研究方法,磨练自己的投资思维,都是非常必要的功课。

作者简介:刘毅,Random Capital合伙人,清华大学硕士,区块链和大数据技术专家。20年多种资本市场投资经验,比特币早期投资者。

本文由作者授权“巴比特资讯”首发

巴比特诚邀您与我们重新定义区块链商业生态,共生共赢!

课程详情请点击下方图片

???

﹏

﹏﹏﹏推荐阅读

本文介绍跨链投资分析框架,讲解基本面分析中估值部分。阐述网络效应、跨链协议架构等概念,提出胖协议理论。分析跨链枢纽业务模式、通证资产类型,引入三池估值模型。对比Polkadot和Cosmos,总结投资要点,强调估值模型的意义与局限。

本文介绍跨链投资分析框架,讲解基本面分析中估值部分。阐述网络效应、跨链协议架构等概念,提出胖协议理论。分析跨链枢纽业务模式、通证资产类型,引入三池估值模型。对比Polkadot和Cosmos,总结投资要点,强调估值模型的意义与局限。

1390

1390

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?