第一章 计算机网络概述

1.数据包和数据帧

1.数据包:数据+源地址+目的地址

2.数据帧:数据+源地址+目的地址+源MAC地址+目的MAC地址

3.目的地址:决定到哪去(终点)

4.MAC地址:决定下一跳到哪里

2.访问网站数据传输过程

1.目的主机将网站数据分割成一个一个数据包(假设分为8个数据包,编号为1-8)

2.目的主机将(1-3)放入到缓存中,将1发送给源主机,缓存中的1依然保留。

3.源主机收到1后,将1放入源主机缓存中,且将网站内容显示出来,并给目的主机发送确认帧。

4.目的主机收到确认帧,此时可以释放缓存中的1,且将4放入缓存中,开始发2。

5.直到将所有数据包发送完毕。

3.OSI参考模型

- 应用层–所有能产生网络流量的程序

- 表示层–在传输之前是否进行加密或压缩处理(二进制 ASCII码)

- 会话层–两个主机之间建立的通信路径,访问多个网页就会建立多个路径(源地址–>交换机–>N个路由器–>交换机–>目的地址) 查木马(cmd命令:netstat -n)

- 传输层–可靠传输(发送数据包时,未收到确认帧,则一直发送同一个数据包,防止数据丢失),流量控制(当源主机接收到目的主机的数据包处理不过来时,会向目的主机发送一个数据包告诉目的主机发慢一点),不可靠传输(解析域名,QQ微信等及时通信)

- 网络层–负责选择最佳路径,规划IP地址

- 数据链路层–定义帧的开始和结束,透明传输,差错校验

- 物理层–规定接口标准,规定电器标准,解决如何在物理链路上传输更快的速度

4.OSI参考模型分层思想

1.IPv4协议和IPv6协议只是影响网络层。

2.一台计算机可以添加多个静态IP地址,但是要想同时使用多个IP地址访问不同的服务器,则每个IP地址还得绑定对应的路由器地址。

3.2000年以前产的光纤的速度达不到1000M。

- 4.网页打开的快慢–应用层

- 5.换光纤网线–物理层

- 6.升级交换机(将100M升级为1000M)提高网速–数据链路层

- 7.局域网划分–网络层

5.OSI参考模型对网络排错指导

1.查询顺序(底–>顶):物–>数–>网–>传–>会–>表–>应

2.物理层故障:查看计算机连接状态,查看发送和接收的数据包。–网线断开、发送有包 接收无包(网线的水晶头该换了)

3.数据链路层故障: MAC地址冲突、ADSL欠费、服务器与交换机的网速没办法协商一致、计算机连接到错误的VLAN–(MAC地址是计算机出厂后的全球唯一标识码,但是上网可以不使用本机MAC地址,而是通过修改注册表使用其他MAC地址)、(ADSL是一种拨号上网方式)、(若一个交换机分为VLAN1和VLAN2,且各自接有几台计算机,当VLAN2中的一台计算机接到了VLAN1中,则这台计算机与VLAN2中的其他计算机就不通了)

3.网络层故障:配置错IP地址、子网掩码、网管,路由器没有配置到达目标网络的路由

4.应用层故障:应用程序配置错误

6.OSI参考模型和网络安全

1.物理层安全

2.数据链路层安全:ADSL拨号的账号密码、无线网的账号密码、划分VLAN在交换机上创建虚拟局域网、交换机端口绑定MAC地址。

3.网络层安全:在路由器上使用ACL控制数据包流量、计算机的防火墙开启或关闭。

4.应用层安全:开发的应用程序没有漏洞

7.OSI参考模型和TCP_IP协议

1.应用层(上三层):HTTP/FTP/DNS协议

2.传输层:TCP/UDP协议

3.网络层:IP协议/ARP/ICMP/IGMP协议

4.网络接口层(数据链路层+物理层):Ethernet(以太网)/ATM/Frame Relay协议

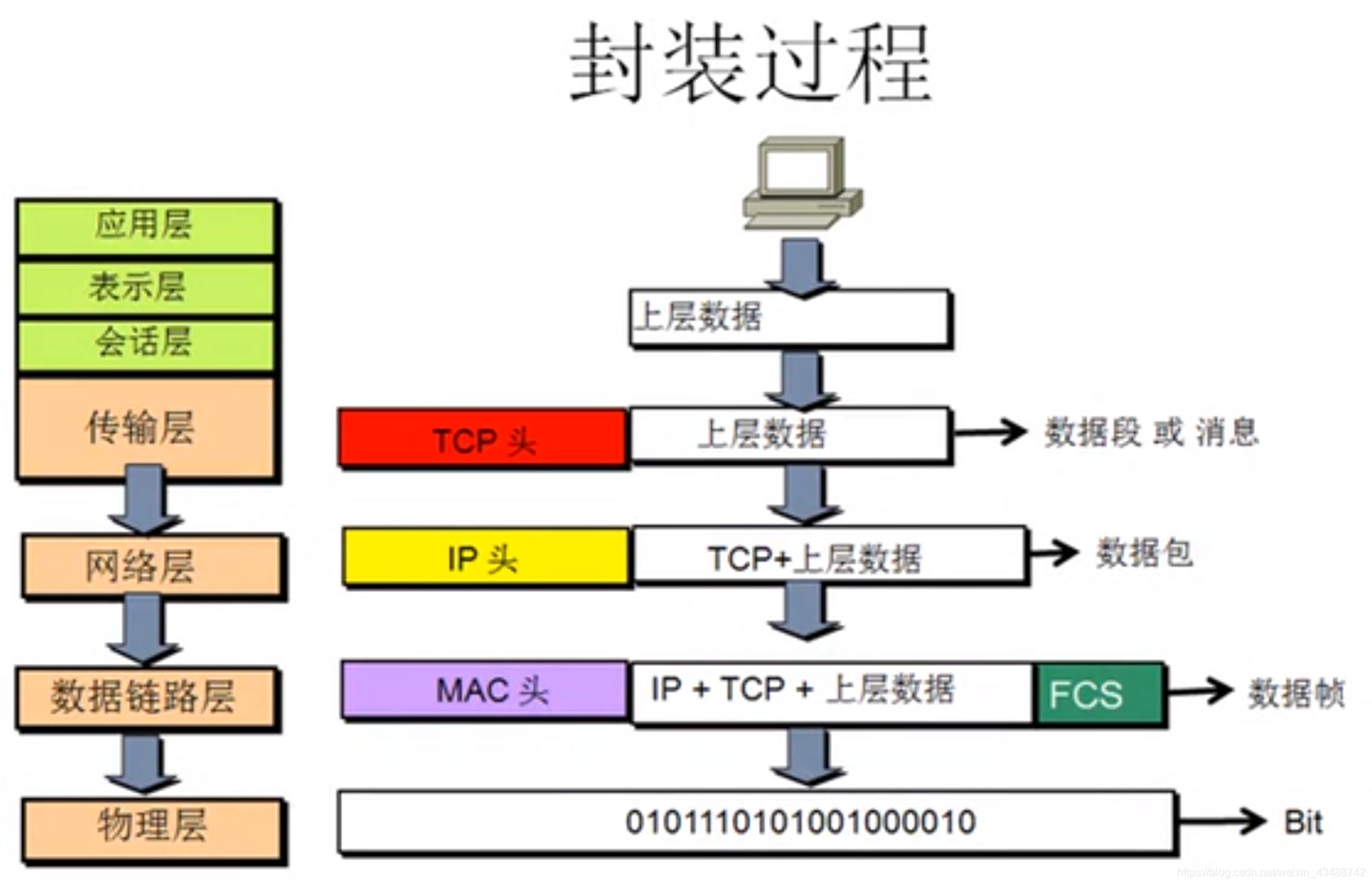

5.数据封装

-

封装过程:应用层–打包原始数据 -->上层数据

传输层–TCP头+上层数据 -->数据段或消息

网络层–IP头+数据段 -->数据包

数据链路层–MAC头+数据包–>数据帧

物理层–Bit -->比特流

-

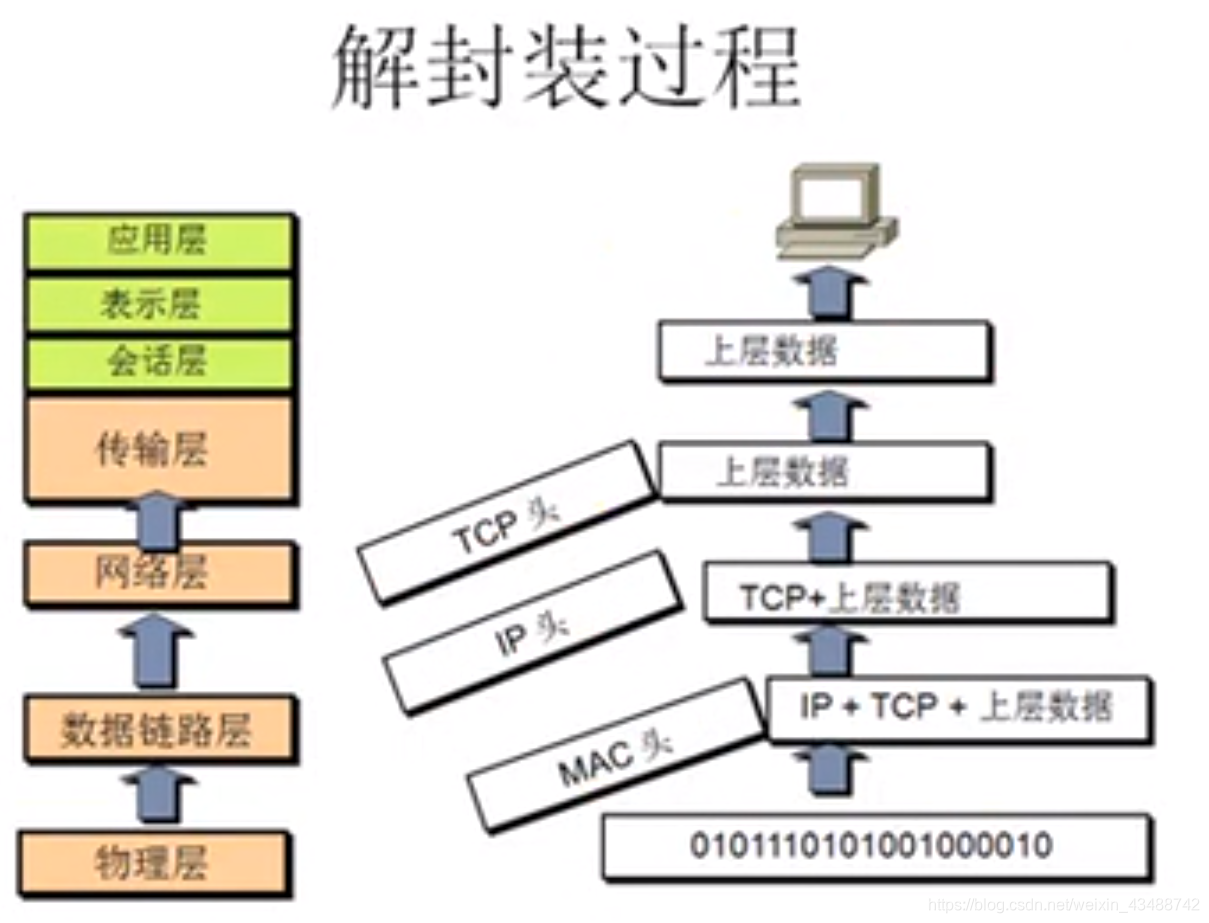

解封过程:物理层–Bit -->比特流

数据链路层–数据帧-MAC头 -->数据包

网络层–数据包-IP头 -->数据段

传输层–数据段-TCP头 -->上层数据

应用层–上层数据拆包 -->原始数据

8.计算机网络的性能指标

1.速率(比特率):连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据位数的速率,也称为data rate或bit rate。单位为b/s,kb/s,Mb/s,Gb/s.(一个发送端到一个接收端每秒钟传输多少个bit)

2.带宽:数据通信领域中,数字信道所能传送的最高数据率。单位为b/s,kb/s,Mb/s,Gb/s.(10b/s:每秒钟最高能传10bit)

3.吞吐量:在单位时间内通过某个网络的数据量。单位为b/s,Mb/s.(同一时间内访问所有服务器的总的流量)

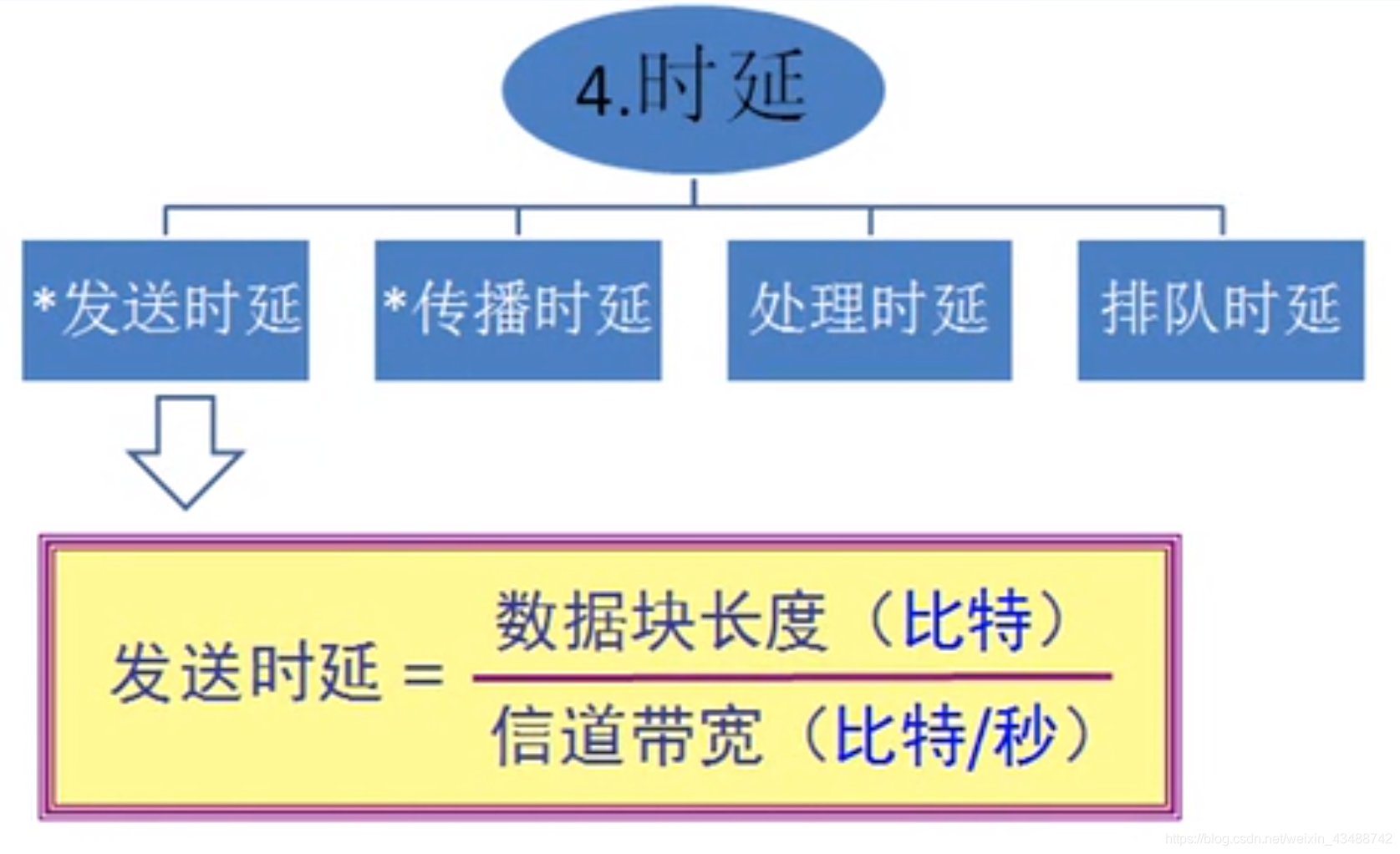

4.时延:*发送时延、*传播时延、处理时延 、排队时延。(带宽改变影响发送速度,即影响发送时延。传播速度由传播时的介质(光纤、铜线)影响)

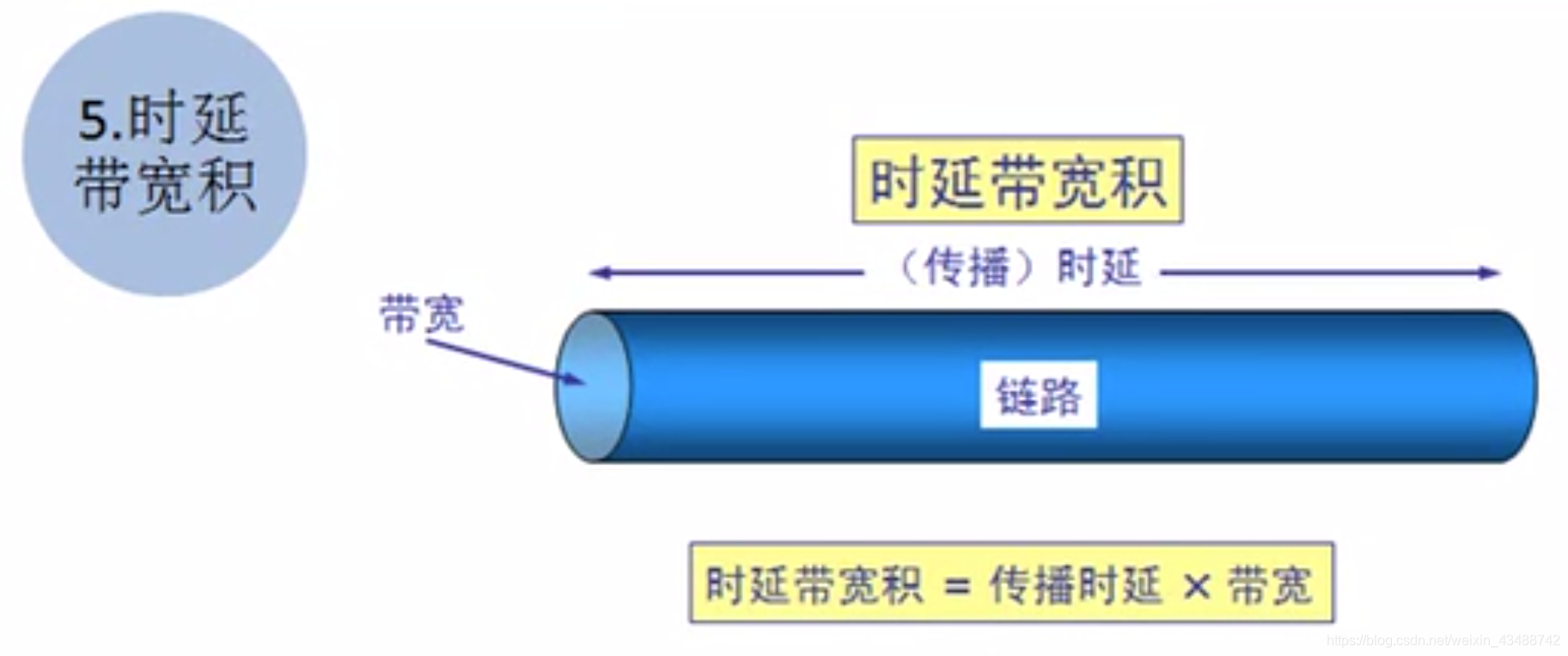

5.时延带宽积:计算机通信时,在线路上的总数据量。

6.往返时间:从发送方发送数据开始,到发送方收到接收方确认。

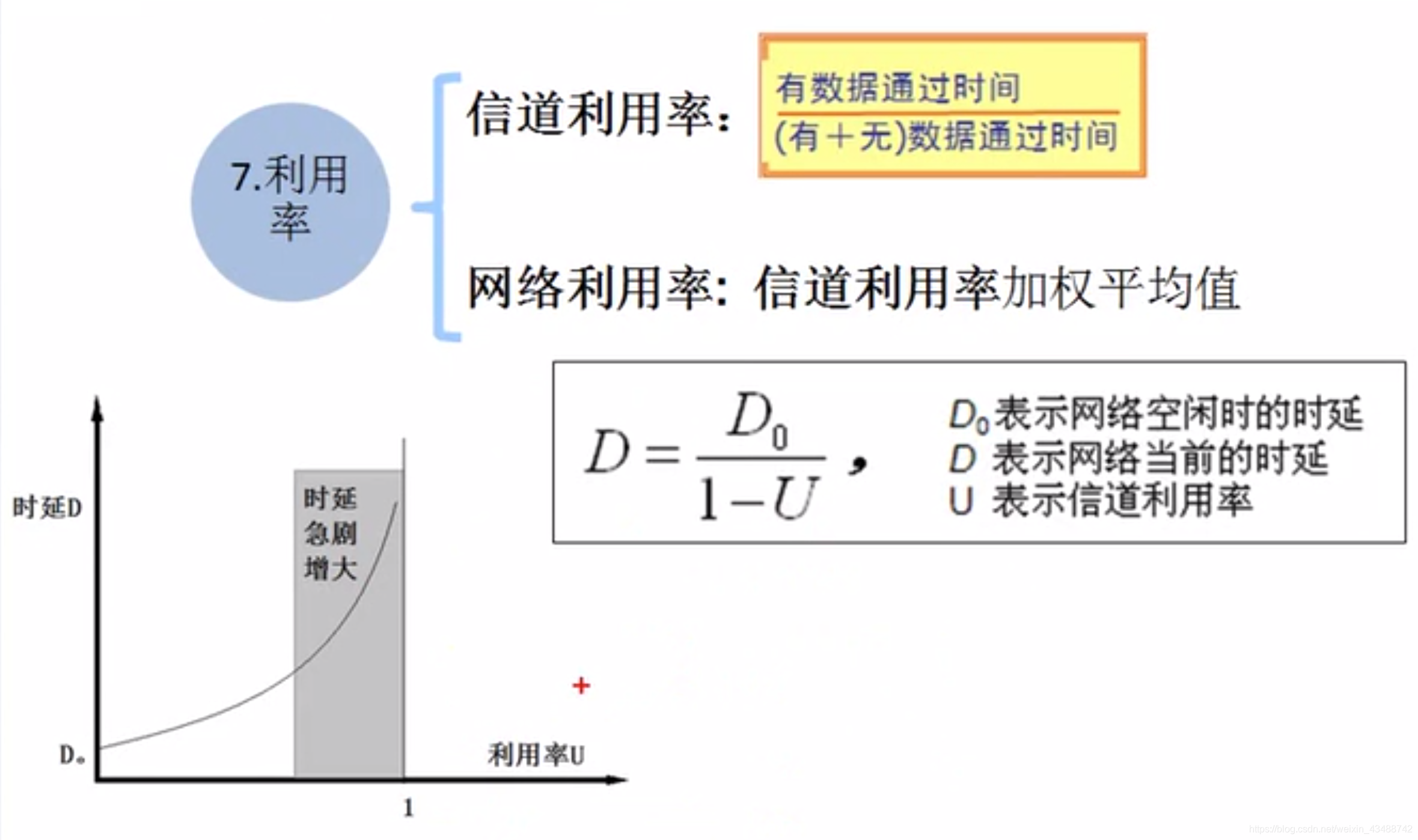

7.利用率:

1742

1742

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?