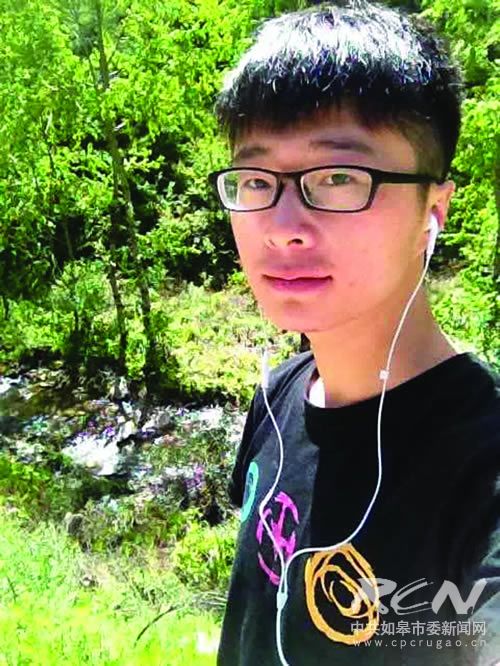

对每一个在校大学生来说,社会实践都是一场不同寻常的锻炼。而来自如城街道沿河村16组24岁的佘一奇,则选择来到陕西省蓝田县九间房镇张家坪九年制学校,进行了为期一年的支教活动。佘一奇,就读于苏州大学电器工程自动化专业,今年9月份将读研一。在他的眼里,这是学府之外、人生之中的一次让自己感到兴奋的学习和生活际遇。“大山和那里的人教会了我很多。”说起自己的支教经历,佘一奇与其说是自己为山里的孩子带去了知识,他更愿意说自己获得了一次宝贵的历练。□特约记者 陈雨果

支教生活 苦中作乐

“去年8月27日,从未出过江浙沪的我来到一个完全陌生的地方,这里的风景很美,但是让我感触最深的还是这里淳朴的民风和孩子们求知的眼神……”这是佘一奇支教的第一篇日记。

第一次参与支教,佘一奇完全没想到那里的条件那样差。“两张长椅,盖上几块木板,铺上被子,就是床。”佘一奇所在的蓝田县九间房镇张家坪九年制小学建在群山之间,全校共有200多名学生,老师却只有20多人。

张家坪村位于陕西省蓝田县九间房镇,这个地处关中平原的小村落有着秦岭的伟岸雄奇和灞水的悠远绵长。但是闭塞的环境使孩子们缺乏对外面世界的了解,加之学校的师资力量较为薄弱,一位老师常常身兼数“职”。佘一奇了解到学校由于平时教学中课程设置的单调,孩子们实在无法汲取更多的课外知识。

然而,孩子们清晨洪亮的读书声,回答问题高举的双手,上课时跑回教室的速度,下课时的主动问好……这些令佘一奇感到惊讶:“孩子们有着积极的心态和热情,对外面世界充满好奇,他们缺少的只是走出大山的条件。”在这大山深处的教室里,佘一奇感受到孩子们一颗颗为梦想跳动的心。

在熟悉和完全适应了环境之后,佘一奇开始和学校的老师设计了一系列特色课,帮助孩子们开拓眼界。学校举办了模拟乒乓球比赛、拔河比赛等体育比赛。老师们还举办了一次“多功能厅影视教育主题活动”。考虑到孩子们多数为留守儿童,佘一奇在设计学习版块的时候开设了安全教育、科普知识、励志教育、感恩教育以及有教育意义的中外名著影视作品五大板块。他说,希望孩子们可以学会避免危险,保护自己;鼓励同学,激励自己;感恩身边的人和事。

因为山路崎岖,多数孩子都寄宿在学校,而每天晚餐和晚自习之间的空隙时间能通过老师带来的电脑看一场电影则是孩子们一天中最期盼的时刻。“孩子们略带羞涩的问候,一声声稚嫩的‘老师好’,让我意识到我所做的事情的神圣意义,让我明白自己的付出并不是无用之功。”佘一奇说。

孩子暖心 感动常在

为何选择支教作为自己的社会实践?“在学校的时候就听到参加过支教活动的学长讲述支教的一些经历,心生羡慕和向往。”佘一奇说自己非常幸运成为了中国青年志愿者第十六届研究生支教团中的一员。

回忆起支教经历,他说需要克服的困难有很多,但是一切都让他觉得非常值得。“刚到学校,佘一奇基本上无法和学生沟通,孩子们包括老师都说当地的方言,我是一句都听不懂。上课的时候,孩子们都能听得懂普通话,但是你让他们发言,他们开口就是方言。不过,这个我也能理解,因为在这之前,老师们都是用方言授课的。”为了让孩子们能学会普通话,佘一奇还使了一些小计谋。“当时,他们不愿意开口说普通话,我就和他们说,让他们教我说当地方言,我教他们说普通话,我们做彼此的老师。”这一招果然灵验,毕竟是可塑性极强的孩子,在他支教三个月左右的时候,孩子们基本上都能说上一口流利的普通话,而佘一奇的方言学习却只停留在“单词”水平。

好学是这些大山孩子的一个特征,而他们身上的“淳朴”气质也让佘一奇感触颇深。“虽然听学长说过,在影视作品里包括文学作品里都看到过对大山里孩子的一些描述,但是我自己实际接触之后,才真正体会到。”佘一奇说,有一次他感冒了,上完课之后发现自己宿舍的桌子上多了很多“草”,打听之后才知道,原来班上有个孩子得知他感冒之后去山上采了很多当地人用来治疗感冒的“草药”,然后悄悄地放到他的桌上。“和城市的孩子比起来,他们可能不善于言语,但是他们的心却是那么真挚。”佘一奇说。

一人支教 众人筑梦

再小的一粒石子,投入水中也会泛起一圈涟漪。从佘一奇站上三尺讲台那一刻起,在距离陕西1000多公里之外的不少目光就一直跟随着他。将支教生活用微信日记的形式传播出去。一张张照片、一篇篇微信日记将山里孩子的真实生活传到山外。相应的,一声声温暖问候、一份份捐助飞越千山万水来到这里。

在佘一奇的背后,有家乡人民作坚强后盾。佘一奇说,自己刚刚决定支教的时候,父母是不太赞同的,主要出于对我安全的考虑。我和他们反复沟通,表示我已不是一个小孩子,支教的经历也是一种宝贵的人生财富,大山深处的孩子们需要知识。再后来,父母看到我微信上的照片和日记,除了关心我的支教生活之外,他们还希望能帮助一些大山的孩子。

“2015年6月19日,这是我最后一次家访,只不过这次家访的队伍人数稍有变化,来自家乡的志愿者带着物资和我们来到孩子的家里。虽有不舍,但是分别的时刻还是来了。”

记者采访得知,就在佘一奇的支教接近尾声时,家乡如城街道沿河村村委会党总支书记刘卫得知了佘一奇支教的事迹,组织志愿者驱车赶到张家坪九年制学校,为当地贫困家庭的儿童送去爱心城市的关爱与温暖。

情系秦岭 相约来年

不管是努力备课,还是每周跋山涉水的家访,回想一路走来,一张张照片和微信日记见证着时间一点一滴溜走。“支教,怀着最初的希冀。既然接受了‘老师’这一称呼,就要担起这份责任。”佘一奇说,支教的一年时间里,他体验了不曾吃过的苦、遭过的罪,不只是为了社会实践,而是希望用自己的经历与知识,为大山深处的孩子们带去一丝正能量,让他们对这世界有更多的念想,有更多的勇气面对生活。

在离别的时刻,佘一奇的手上塞满了孩子们送给他的礼物,从教室到学校大门,再到出村的路口,孩子们送了一程又一程,不舍的眼泪抹了又抹。“你们听话,好好完成老师布置给你们的作业,老师答应你们,明年暑假我们不见不散。”佘一奇被孩子们感动了,面对孩子们的不舍,他许下诺言,还会再次前往支教。

“来年,我们再见,佘老师!”

记者感言 佘一奇怀着满腔热情与真诚试图竭尽全力换取大山深处孩子们一点点的改变,可是有时身为一个个再普通不过的个体,面对现实他又会感到如此渺小和不安。但孩子们眼中渐渐亮起的点点星火告诉我们,这场远行,佘一奇终于实现了他的梦想。

24岁的佘一奇,来自苏州大学电器工程自动化专业,选择在陕西省蓝田县九间房镇张家坪九年制学校支教一年。面对艰苦的条件,他不仅教给孩子们知识,还与当地教师一起开设特色课程,拓宽孩子们的视野。佘一奇通过微信日记记录支教生活,引发了家乡人民的关注和支持,为山区孩子带来了关爱与希望。尽管面临诸多困难,但他认为这一切都是值得的,因为孩子们的纯真和求知欲让他深感感动和鼓舞。

24岁的佘一奇,来自苏州大学电器工程自动化专业,选择在陕西省蓝田县九间房镇张家坪九年制学校支教一年。面对艰苦的条件,他不仅教给孩子们知识,还与当地教师一起开设特色课程,拓宽孩子们的视野。佘一奇通过微信日记记录支教生活,引发了家乡人民的关注和支持,为山区孩子带来了关爱与希望。尽管面临诸多困难,但他认为这一切都是值得的,因为孩子们的纯真和求知欲让他深感感动和鼓舞。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?