作为一名踏入Linux世界的探险家,我选择VirtualBox作为我的魔法马车,Ubuntu 20.04作为我的新大陆。本以为是一趟轻松的旅程,没想到一路上惊喜(惊吓)连连。谨以此文,记录下我劈荆斩棘的三个关键时刻。

第一坑:沉默的终端——当世界失去了声音

场景重现:

安装完成,怀着激动的心情双击那熟悉的“Terminal”图标,期待着一场指尖与代码的华尔兹……然而,什么也没有发生。它像一扇被焊死的铁门,沉默,是今晚的VirtualBox。我不死心,右键“在终端中打开”、尝试快捷键 Ctrl+Alt+T——系统依然用沉默回应我的热情。

我的“荒野求生”:

- 疯狂搜索: 我开始在互联网的荒漠中寻找绿洲。“Ubuntu terminal not opening”成了我的咒语。我尝试了各种修复命令,重启了无数次,甚至怀疑是显卡驱动的问题,一通操作猛如虎,终端依然二百五。

- 曲线救国: 就在快要放弃时,我瞥见了桌面上的“Software”应用。像抓住了救命稻草,我冲进去,发现了

Kitty——一个轻量级的终端模拟器。下载,安装,双击!成功了!一个崭新的命令行窗口弹了出来,世界终于有了声音!虽然Kitty很好用,但总觉得不是“原配”,心里有个疙瘩。 - 终极顿悟: 后来,我安装了宇宙第一编辑器 VSCode。当我习惯性地按下

Ctrl + ~(反引号键,在Tab键上方),一个集成终端如优雅的侍者般从下方缓缓升起时,我愣住了。它美观、强大,支持分屏,还能自定义样式……我拍着大腿恍然大悟:原来根本不需要跟系统自带的终端死磕!VSCode 本身就是我最高频的开发环境,它的集成终端就是最完美的解决方案! 之前的我,像一个在找开瓶器的人,却没发现手里的瑞士军刀本身就带开瓶器。

经验总结:

不要纠结于修复一个坏掉的系统组件,尤其是在虚拟环境中。学会利用现有工具和“曲线救国”的策略。VSCode 的集成终端(

Ctrl + ~)对于开发者来说,往往是比系统终端更优的选择。遇到问题,先想想手头的工具能否直接绕过它。

第二坑:网络的迷宫——Host-Only的“结界”

场景重现:

为了能和宿主机(Windows)更便捷地通信,我决定给虚拟机配置一个 Host-Only 网络。在VirtualBox的网络设置里添加适配器,选择“Host-Only”,一气呵成。然后,我自信地启动了Ubuntu……然后,就没有然后了。系统卡在启动画面,像一个陷入永恒沉思的哲学家。

我的“绝望轮回”:

- 盲目尝试: 我再次求助搜索引擎和AI助手。回答千篇一律:“检查网络设置”、“重新安装virtualbox”、“更换网络模式为NAT”。我照做了,甚至卸载重装了不同版本的VirtualBox,问题依旧。每次启动都像在玩一场必输的俄罗斯轮盘赌。

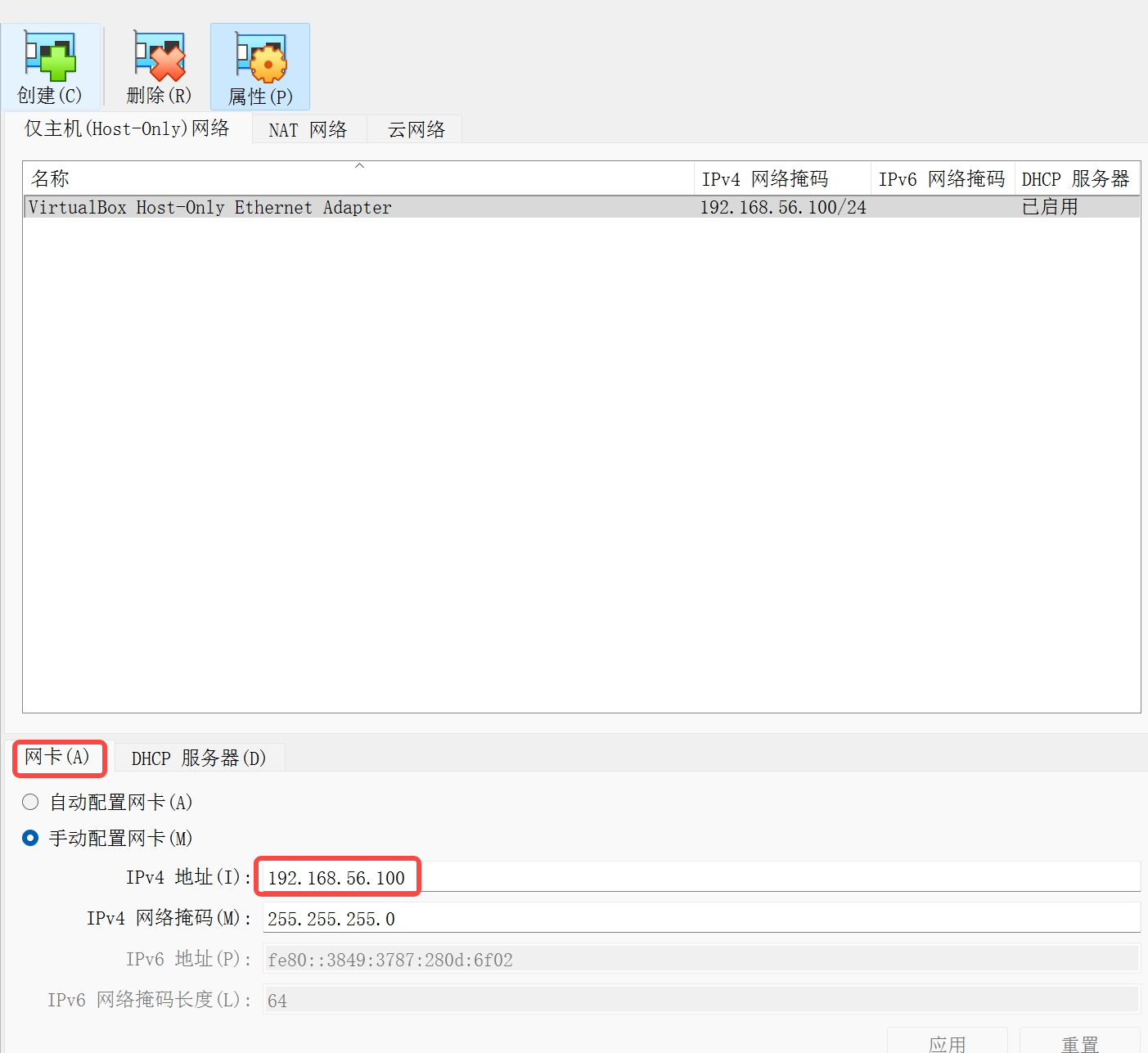

- 灵光乍现: 在几乎要放弃Host-Only模式时,我静下心来,决定读懂这个“结界”的规则。我点开了VirtualBox主程序的

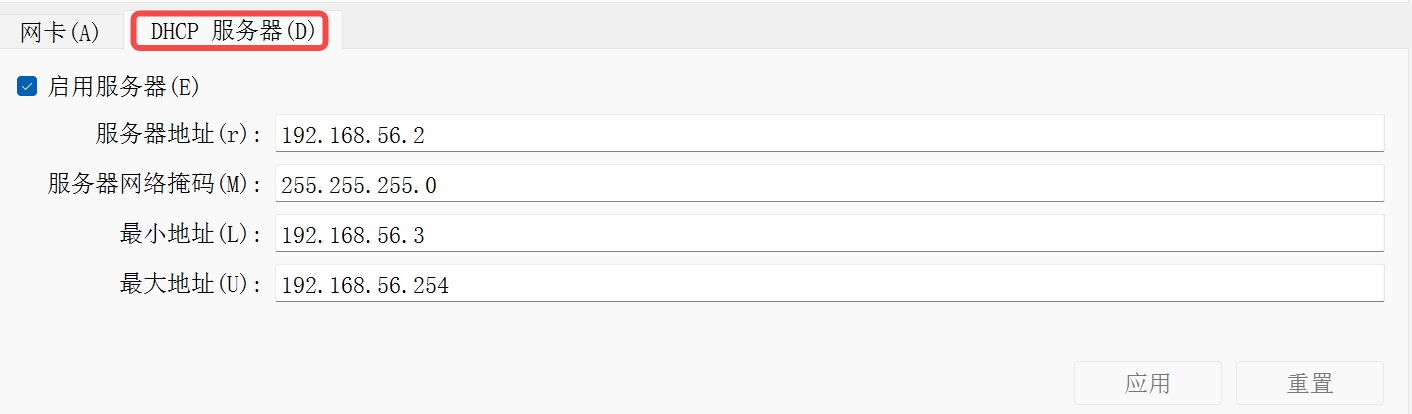

管理->主机网络管理器。 - 顿悟时刻: 在这里,我看到了一个 DHCP服务器 的选项卡。点进去,真相大白!原来,VirtualBox为这个虚拟网络的DHCP服务器分配了一个固定的地址范围(例如

192.168.56.100到192.168.56.200)。而默认设置的静态IP,竟然在这个范围之外! 这就好比一栋酒店(DHCP服务器)只管理101-200号房间,我却非要住205号房,系统自然找不到我,导致了启动冲突。

解决方案:

我做了两件事之一(任选其一即可):

- 方法A(推荐): 在Ubuntu里把网络设置为 自动获取(DHCP),让VirtualBox自动分配一个在范围内的IP。

- 方法B: 在Ubuntu里设置静态IP,但确保这个IP在DHCP服务器的分配范围内(例如设为

192.168.56.150)。

修改之后,再次启动,系统丝滑地进入了桌面。那一刻,我仿佛听到了网络连接成功的“叮”的一声。

经验总结:

在配置静态网络时,必须清楚理解与之相关的DHCP规则。你的IP地址必须处在DHCP服务器所管辖的“王国”之内,否则就会被视为“非法入侵”,导致不可预知的错误。动手前,先查看“主机网络管理器”里的规则!

第三尝试:时间的魔法——virtualbox快照分身术

场景背景:

我的Ubuntu虚拟磁盘空间并不富裕,而开发环境又经常需要安装不同的、占用空间巨大的软件包(比如不同的Python环境、Docker镜像等)。我不想为了尝试一个新框架就把系统搞得臃肿不堪。

我的“空间管理艺术”:

VirtualBox的 快照 功能,就是我的时间魔法。我设计了一套“核心快照”策略:

-

创建“纯净基石”(快照1):

- 首先,在安装完系统必要更新后,我彻底清理了系统:

sudo apt autoremove、sudo apt clean。 - 卸载所有非核心的大型软件,让系统处于一个 最精简、占用空间最小 的状态。

- 此时,创建一个名为

Base_Clean_Minimal的快照。这个快照就像游戏的一号存档点,是所有故事的起点。

- 首先,在安装完系统必要更新后,我彻底清理了系统:

-

分支一:环境A的诞生(快照2):

- 从“纯净基石”出发,我开始安装我的第一个开发环境,比如全套的Python数据科学栈(Numpy, Pandas, Scikit-learn)。

- 安装、配置完毕,确保一切正常后,立即创建一个名为

Env_Data_Science的快照。 - 现在,我可以在

Env_Data_Science这个快照下安心进行我的数据科学作业了。

-

分支二:环境B的诞生(快照3):

- 神奇的一步来了!我不需要重新安装系统。我直接 从“纯净基石”(快照1)恢复。

- 几秒钟后,系统回到了那个最干净的状态。然后,我开始安装第二个环境,比如Web开发环境(Node.js, Vue, Docker)。

- 配置完成后,创建名为

Env_Web_Dev的快照。

成果展示:

现在,我的虚拟机上拥有了一个清晰的快照树:

Base_Clean_Minimal (快照1)

├── Env_Data_Science (快照2)

└── Env_Web_Dev (快照3)

我可以随时在VirtualBox管理器中,像切换游戏存档一样,在 数据科学环境 和 Web开发环境 之间瞬间切换。每个环境都是独立的、纯净的。虽然保存快照会占用宿主机的硬盘空间,但这笔交易太划算了——我用宿主机(Windows)的硬盘空间,换来了虚拟机里多个隔离、可随意切换的平行世界!

经验总结:

快照不仅是备份工具,更是环境管理和实验的利器。通过建立一个“最小化核心快照”,然后像树枝一样分叉出不同的专业环境,可以极大地提高虚拟机的灵活性和利用率,让你在有限的资源内进行无限的探索。

后记:

这趟旅程让我明白,在技术的世界里,遇到的每一个“坑”都不是终点,而是一扇通往更深层理解的大门。跨过去,你就升级了。希望我的笔记,能成为你探险路上的一张小小地图。祝你好运,探险家!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?