JavaScript 中原型链是一个非常重要的知识。先来看一段代码:

function Person(name, age){

this.name = name

this.age = age

}

Person.prototype.sayName = function() {

console.log(this.name)

}

var person1 = new Person('刘德华', 18)

console.log(person1.__proto__)

console.log(Person.prototype)

console.log(person1.__proto__ == Person.prototype);//true

person1.sayName()//刘德华

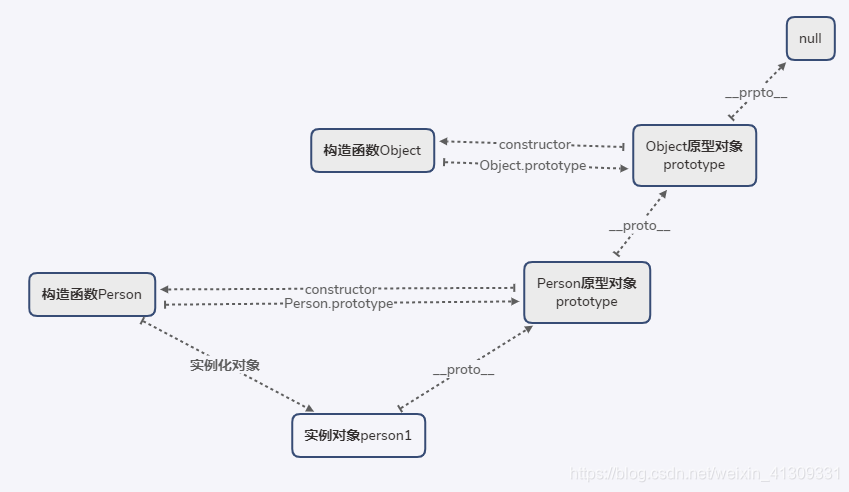

顺便再来看一张图:(我认为先看看图可以对加深文字描述的理解)

第一次看到的时候我很懵,prototype是什么?__proto__又是什么?我好像都没定义呀!其实这都是JavaScript原型链组成的重要部分。下面我们原型链进行一步一步的解析。

1 构造函数原型 prototype

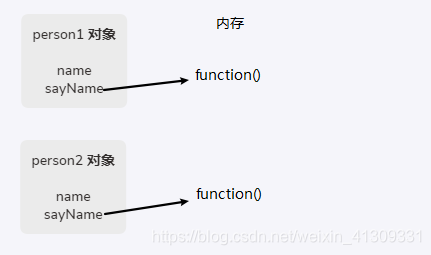

构造函数方法很好用,但是存在浪费内存的问题。

function Person() {

this.name = name

this.sayName = function() {

console.log(this.name)

}

}

var person1 = new Person('刘德华')

var person2 = new Person('张学友')

person1.sayName()

person2.sayName()

如上例代码中两个不同的对象 person1 和 person2 调用sayName()方法,指向的是不同的地址:

因此,我们可以把像 sayName 这样的公共方法定义在构造函数的原型对象prototype上,构造函数通过原型 prototype 分配的函数是所有对象所共享的。

Person.prototype.sayName = function() {

console.log(this.name)

}

-

什么是构造函数的原型?

JavaScript规定,每一个构造函数都有一个prototype属性,prototype就是一个对象,我们也称为原型对象,这个对象的所有属性和方法,都会被构造函数所拥有。

-

原型的作用是什么?

共享方法。

2 对象原型__proto__

在 JavaScript 中,对象都会有一个属性__proto__指向构造函数的 prototype 原型对象;

在上面我们已经知道对象可以访问构造函数原型对象prototype的方法sayName,其实,之所以我们对象可以使用构造函数prototype原型对象的属性和方法,就是因为对象有__proto__原型的存在。

-

对象原型__proto__和构造函数原型对象prototype是等价的;

console.log(person1.__proto__ === Person.prototype);//true

-

__proto__对象原型的意义就在于为对象的查找机制提供一个方向,或者说一条路线,但是它是一个非标准属性,因此实际开发中,不可以使用这个属性,它只是内部指向原型对象 prototype;

-

方法的查找规则:

-

方法的查找规则: 首先先看 person1对象身上是否有 sayName 方法,如果有就执行这个对象上的 sayName ;

-

如果没有 sayName 这个方法,因为有__proto__ 的存在,就去构造函数原型对象 prototype 身上去查找 sayName 这个方法

-

对对象实例添加一个属性后,这个属性屏蔽了原型对象中保存的同名属性。即使将实例属性设置为null,也只会在实例中设置这个属性,而不会恢复其指向原型的连接。不过,使用delete操作符则可以完全删除实例属性,从而让哦我们能够重新访问原型中的属性。

-

3 constructor

对象原型( __proto__)和构造函数(prototype)原型对象里面都有一个属性 constructor 属性 ,constructor 我们称为构造函数,因为它指回构造函数本身。

constructor 主要用于记录该对象引用于哪个构造函数,它可以让原型对象重新指向原来的构造函数。我们来看一个例子:

一般情况下,对象的方法都在构造函数的原型对象中设置。我们可以通过下面的方式给原型对象prototype设置方法:

Person.prototype.say = function(){

console.log("我会说话");

}

Person.prototype.eat = function(){

console.log("我会吃饭");

}

这时候就会有人想到了,如果像这样有多个对象的方法,我们可以给原型对象采取对象形式赋值的方式来设置方法:

Person.prototype = {

say: function() {

console.log('我会说话')

},

eat: function() {

console.log('我会吃饭')

}

}

但是这样就会覆盖构造函数原型对象 prototype 原来的内容,这样修改后的原型对象中的 constructor 就不再指向当前构造函数了。此时,我们可以在修改后的原型对象中,添加一个 constructor 指向原来的构造函数。Look:

Person.prototype = {

constructor: Person,//添加一个 constructor 指向原来的构造函数

say: function(){

console.log("我会说话");

},

eat: function(){

console.log("我会吃饭");

}

}

4 JavaScript 的成员查找机制(规则)

-

当访问一个对象的属性(包括方法)时,首先查找这个对象自身有没有该属性。

-

如果没有就查找它的原型(也就是 __proto__指向的 prototype 原型对象)。

-

如果还没有就查找原型对象的原型(Object的原型对象)。

-

依此类推一直找到 Object 为止(null)。

-

__proto__对象原型的意义就在于为对象成员查找机制提供一个方向,或者说一条路线。

function Person(name, age) {

this.uname = uname;

this.age = age;

}

Person.prototype.sing = function() {

console.log('我会唱歌');

}

Person.prototype.sex = '女';

var person1 = new Person('刘德华', 18);

person1.sex = '男';

console.log(person1.sex);//男

像上栗,虽然你 prototype 定义了性别sex是女,但我刘德华说了我是男的,所以打印的还是男的。

5 原型对象中的this指向

-

构造函数中的this 指向我们实例对象;

-

原型对象里面放的是方法,这个方法中 this 指向的是这个方法的调用者,也就是这个实例对象;

6 扩展内置对象

学习了原型对象 prototype 后,你可以对JavaScript中内置的一些对象扩展自定义的属性和方法。比如给数组增加自定义的求和的功能:

Array.prototype.sum = function() {

var sum = 0

for(var i=0; i<this.length; i++) {

sum += this[i]

}

return sum

}

var arr1 = [1,2,3]

var arr2 = new Array(11,22,33)

console.log(arr1.sum())//6

console.log(arr2.sum())//66

注意:数组和字符串内置对象不能给原型对象覆盖操作:Array.prototype = {} ,只能是 Array.prototype.xxx = function(){} 的方式。

原因应该很容易能想到了,当你用覆盖操作的时候,那场面就非常尴尬了。

判断属性存在于实例或原型中

1. 使用hasOwnProperty方法可以检测一个属性是存在于实例中,还是存在于原型中。如果是实例的属性则返回true,否则返回false。如:

function Person(name, age) {

this.name = name

this.age = age

}

Person.prototype.height = 180

var person1 = new Person('刘德华', 18)

console.log(person1.hasOwnProperty("name")) //true

console.log(person1.hasOwnProperty("age")) //true

console.log(person1.hasOwnProperty("height")) //false

2. 使用in操作符会在通过对象能够访问给定属性时返回true,无论该属性存在于实例中还是原型中。如:

function Person(name, age) {

this.name = name

this.age = age

}

Person.prototype.height = 180

var person1 = new Person('刘德华', 18)

console.log("name" in person1) //true

console.log("age" in person1) //true

console.log("height" in person1) //true

构造函数+原型模式

现在我们可以来解释为什么使用构造函数+原型模式的组合来创建对象了。

原型模式很强大,但它并不是没有缺点,来看下面的例子:

function Person() {}

Person.prototype = {

constructor: Person,

friends: ['张学友', '彭于晏']

}

var person1 = new Person('刘德华', 18)

var person2 = new Person('成龙', 18)

person1.friends.push('郭德纲')

console.log(person1.friends)//["张学友", "彭于晏", "郭德纲"]

console.log(person2.friends)//["张学友", "彭于晏", "郭德纲"]

我们修改了person1.friends引用的数组,由于friends数组存在于Person.prototype而不是person1中,所以person2.friends也会收到同样的影响。这就是原型模式下的最大问题,由共享的本性所导致的问题。

而当我们组合使用构造函数和原型模式,问题迎刃而解:

function Person() {

this.friends = ['张学友', '彭于晏']

}

Person.prototype = {

constructor: Person,

sayName: function () {

console.log(this.name)

}

}

var person1 = new Person('刘德华', 18)

var person2 = new Person('成龙', 18)

person1.friends.push('郭德纲')

console.log(person1.friends) //["张学友", "彭于晏", "郭德纲"]

console.log(person2.friends) //["张学友", "彭于晏"]

在这个例子中,实例属性都是在构造函数中定义的,而由所有实例共享的属性constructor和方法sayName则是在原型中定义的。修改了person1中的friends不会影响到person2的friends。

本文深入讲解JavaScript中的原型链概念,包括构造函数、原型对象、对象原型、constructor属性及成员查找机制。通过实例演示如何利用原型链优化内存使用,解决属性共享问题。

本文深入讲解JavaScript中的原型链概念,包括构造函数、原型对象、对象原型、constructor属性及成员查找机制。通过实例演示如何利用原型链优化内存使用,解决属性共享问题。

1451

1451

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?