简介:SIFT是一种用于图像处理和机器学习任务的局部特征检测算法,包括尺度空间极值检测、关键点定位、方向分配和关键点描述符计算等步骤。本教程着重于如何在MATLAB环境下实现SIFT算法,包括其理论基础和实际代码应用。文章提供了MATLAB内置SIFT检测器类的使用示例,并简述了结合其他算法如RANSAC和BoW模型提升性能的可能性。

1. SIFT算法原理与步骤概述

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform,尺度不变特征变换)算法作为一种被广泛应用于图像处理领域的技术,从其诞生之初就不断地在计算机视觉和模式识别领域发挥着重要作用。本章将带你从SIFT算法的起源与发展入手,深入探究其核心思想,并详细阐述其主要步骤。

1.1 SIFT算法的起源与发展

1.1.1 算法的历史背景

SIFT算法最初由David Lowe教授在1999年提出,并于2004年完善,旨在提取出图像中不变的局部特征,以便于实现不同图像间的匹配。它的出现,极大的促进了计算机视觉领域中物体识别、三维重建等任务的发展。

1.1.2 算法的主要贡献与影响

SIFT算法的主要贡献在于其对尺度和旋转的不变性,以及对光照变化和视角变化的鲁棒性。这些特性使得SIFT成为许多图像处理任务中不可或缺的工具,其影响深远,许多后续的算法都是建立在SIFT基础之上的。

1.2 SIFT算法的核心思想

1.2.1 尺度不变特征变换的定义

SIFT算法的核心思想在于能够识别并描述图像中具有尺度不变性的局部特征点。所谓尺度不变性,即无论图像怎样缩放,这些特征点的描述符都能在不同图像中找到准确匹配。

1.2.2 算法的不变性与鲁棒性分析

SIFT算法通过构建尺度空间来检测特征点,并使用高斯差分函数(DoG)来识别极值点,从而实现图像的尺度不变性。同时,通过对特征点局部区域的描述符构建,确保了算法对于图像旋转、亮度变化、视角变化的鲁棒性。

1.3 SIFT算法的主要步骤

1.3.1 尺度空间的构建与极值检测

SIFT算法的第一步是构建图像的尺度空间,并在该空间内利用DoG函数检测极值点。这些极值点通常对应图像中的显著特征。

1.3.2 关键点定位与精化

检测到极值点后,算法通过特定方法进行关键点的精确定位。关键点的定位精确性对于后续特征匹配的准确性至关重要。

1.3.3 关键点方向分配与特征描述符的生成

最后,算法为每个关键点分配一个或多个方向,并基于此生成用于特征匹配的描述符。这一描述符包含了关键点周围区域的特征信息,为图像匹配提供了基础。

理解了SIFT算法的原理与步骤概述,接下来的章节我们将深入探讨算法的每个组成部分,包括关键点的检测与描述符计算,MATLAB实现方法,以及SIFT在各种应用中的实践。

2. SIFT关键点检测与描述符计算

2.1 关键点检测的理论基础

2.1.1 尺度空间理论

尺度空间理论是一种用于多尺度表达图像的方法,它可以模拟物体在不同分辨率下的表现形式。在SIFT算法中,尺度空间主要用来构建图像的金字塔结构,从而实现对特征点的多尺度检测。

尺度空间的数学表达 可以由下式表示: [ L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) ] 其中,( G(x, y, \sigma) ) 是可变尺度的高斯核函数,( I(x, y) ) 是输入图像,( \sigma ) 表示尺度空间参数,* 表示卷积操作。

在实际应用中,通过改变参数 ( \sigma ) 的值,可以生成一系列不同尺度的图像,构成所谓的高斯金字塔。每一层图像都是上一层经过高斯平滑后的结果,每层之间的缩放比例通常设为2。

2.1.2 差分高斯滤波器的应用

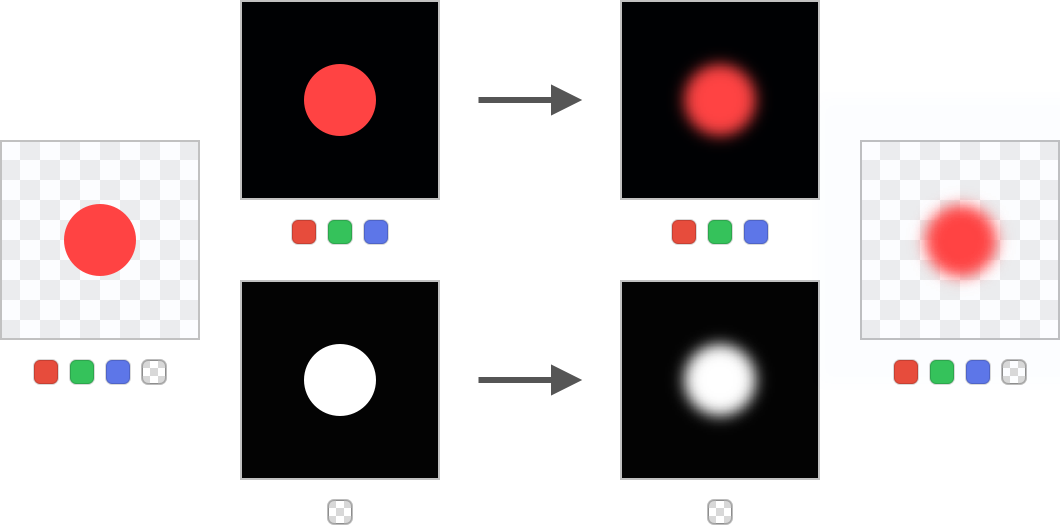

差分高斯滤波器(Difference of Gaussians, DoG)是SIFT算法中用于检测极值点的关键技术。通过计算两个不同尺度高斯核函数的差分来近似高斯拉普拉斯算子(LoG),从而寻找潜在的特征点。

DoG的构建过程 为: [ D(x, y, \sigma) = (G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)) * I(x, y) ] 其中,( k ) 是相邻尺度的缩放比例。

DoG空间能够有效地检测出在尺度空间和空间位置上的极值点。通过比较DoG空间的每个像素与相邻尺度和相邻位置的像素,可以找到潜在的关键点。

2.2 关键点的定位与筛选

2.2.1 极值检测的实现方法

极值检测是通过在DoG空间中寻找局部极大值和极小值来完成的。具体来说,每个像素点都要与其相邻尺度的上下层和空间的8个相邻点进行比较,以确定是否为极值点。

代码实现极值检测的伪代码如下:

function extremas = detectExtremas(D, sigma, k, threshold)

[height, width, scales] = size(D);

extremas = [];

for i = 2:scales-1

for y = 2:height-1

for x = 2:width-1

v = D(x, y, i);

if v > D(x-1, y-1, i+1) && v > D(x, y-1, i+1) && ...

v > D(x+1, y-1, i+1) && v > D(x-1, y, i+1) && ...

v > D(x+1, y, i+1) && v > D(x-1, y+1, i+1) && ...

v > D(x, y+1, i+1) && v > D(x+1, y+1, i+1) && ...

v < D(x-1, y-1, i-1) && v < D(x, y-1, i-1) && ...

v < D(x+1, y-1, i-1) && v < D(x-1, y, i-1) && ...

v < D(x+1, y, i-1) && v < D(x-1, y+1, i-1) && ...

v < D(x, y+1, i-1) && v < D(x+1, y+1, i-1)

extremas = [extremas; x, y, i, v];

end

end

end

end

extremas = removeEdges(extremas, threshold);

end

其中 removeEdges 函数用于移除边缘上的弱极值点, threshold 是用于设定极值点强度阈值的参数。

2.2.2 关键点的稳定性和选择策略

在检测到一系列潜在的特征点后,需要进一步的筛选以确保所选关键点的稳定性和可靠性。这涉及到对极值点强度的阈值过滤,以及根据主曲率进行关键点的筛选。

以下是一段过滤关键点的代码段:

function stableKeypoints = refineKeypoints(extremas, image)

stableKeypoints = [];

for i = 1:size(extremas, 1)

[x, y, s, v] = extremas(i, :);

principalCurvatures = calculatePrincipalCurvatures(image, x, y, s);

if v > 0 && max(principalCurvatures) / min(principalCurvatures) < 10

stableKeypoints = [stableKeypoints; x, y, s, v];

end

end

end

在这段代码中, calculatePrincipalCurvatures 函数用于计算关键点的主曲率,以评估关键点附近的曲率分布是否合适。过滤条件中,如果极值点的值小于零,则表示该点不是局部极值,应被排除。同时,主曲率的比率用于判断关键点是否处于边缘区域。

2.3 特征描述符的构建

2.3.1 描述符向量的构建过程

特征描述符用于表示关键点周围区域的特征信息。SIFT算法通过计算关键点所在尺度的邻域内像素的梯度方向和强度,生成一个128维的特征向量。

描述符向量的构建可以分为以下步骤: 1. 在关键点周围选定一个邻域窗口。 2. 计算窗口内每个像素的梯度幅值和方向。 3. 将邻域窗口划分成若干个子区域。 4. 在每个子区域内计算加权直方图,根据梯度方向将邻域窗口内的梯度幅值累加到直方图中。 5. 将所有子区域的直方图拼接起来形成描述符向量。

2.3.2 描述符的规范化与信息量最大化

在SIFT算法中,对描述符向量进行规范化处理是非常关键的一步。这一步骤的目的是减少光照变化和尺度变化对特征描述符的影响,增强算法的稳定性和鲁棒性。

描述符规范化主要通过L2范数实现: [ v' = \frac{v}{\|v\|_2} ] 其中,( v ) 表示原始描述符向量,( \|v\|_2 ) 是其L2范数(即向量的欧氏长度)。

规范化过程的代码实现如下:

function normalizedDescriptor = normalizeDescriptor(descriptor)

normValue = norm(descriptor, 2);

normalizedDescriptor = descriptor / normValue;

end

通过规范化处理,描述符向量被缩放到单位长度,这使得不同的特征描述符具有了可比性,同时也有助于后续的特征匹配过程。

[下节预告:第3章 MATLAB实现SIFT的方法]

3. MATLAB实现SIFT的方法

3.1 MATLAB环境与工具箱介绍

3.1.1 MATLAB基础及其在计算机视觉中的应用

MATLAB(矩阵实验室)是MathWorks公司开发的一款高性能数值计算和可视化软件。它广泛应用于工程计算、算法开发、数据分析、图形绘制等多个领域。在计算机视觉领域,MATLAB提供了一套完整的工具箱,如Image Processing Toolbox、Computer Vision Toolbox和Parallel Computing Toolbox等,这些工具箱为图像处理和分析提供了丰富的函数和应用程序接口。

MATLAB在计算机视觉中的应用主要体现在以下几个方面:

- 图像预处理:包括图像的读取、显示、格式转换、归一化、滤波去噪等。

- 特征提取:利用内置的函数直接提取SIFT、SURF、HOG等特征。

- 图像匹配:通过特征匹配算法,如FLANN、暴力匹配等,实现图像间的匹配。

- 目标检测与识别:通过训练分类器如SVM、决策树等实现目标检测和识别。

- 视频分析:实现视频流的读取、处理、目标跟踪等。

- 三维重建:使用MATLAB的立体视觉工具箱进行三维场景重建。

3.1.2 相关工具箱及其功能概述

在讨论MATLAB工具箱的具体功能之前,我们需要明确,这些工具箱为计算机视觉任务提供了便捷的函数和工具,极大地降低了开发难度和时间成本。下面是几个关键的工具箱及其主要功能:

-

Image Processing Toolbox : 提供了图像处理的全套解决方案,包括图像增强、滤波、形态学操作、区域分析等。此外,还支持多种图像格式的读写以及图像的几何变换。

-

Computer Vision Toolbox : 包含了相机标定、图像特征检测与匹配、目标检测、跟踪、立体视觉与三维重建等高级功能。它也提供了用于检测兴趣点和描述符的函数,如

detectSURFFeatures、extractFeatures等。 -

Parallel Computing Toolbox : 允许用户利用多核CPU或GPU进行并行计算,大大加快了算法执行速度,特别适用于需要大规模矩阵运算的计算机视觉任务。

-

Deep Learning Toolbox : 虽然它主要关注于深度学习模型的训练与应用,但在计算机视觉中,该工具箱能够帮助我们实现如卷积神经网络(CNN)的构建和训练,以及对深度学习模型在图像和视频中的应用。

以上工具箱的组合使用,可以构建一个完整的计算机视觉应用。

3.2 MATLAB中SIFT的实现路径

3.2.1 OpenCV库在MATLAB中的调用

OpenCV是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量用于图像处理和计算机视觉的C/C++函数。由于MATLAB在底层计算上可能不如C/C++高效,它提供了与OpenCV的接口,使得用户能够在MATLAB环境中直接调用OpenCV的功能。

要在MATLAB中使用OpenCV的SIFT功能,首先需要确保已经安装了OpenCV库,然后通过MATLAB的 mex 函数和 opencv 库的头文件和库文件进行编译,创建一个动态链接库(DLL)。之后,就可以通过MATLAB代码调用OpenCV的SIFT函数了。例如:

% 编译OpenCV的SIFT模块

!mex -I/usr/local/include/opencv2opencv.hpp -L/usr/local/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_features2d -lopencv_calib3d sift.cpp

% 创建SIFT对象

siftDetector = vision.CascadeObjectDetector();

% 读取图像并执行检测

img = imread('example.jpg');

[detectedPoints, validPoints] = siftDetector(img);

% 显示检测结果

imshow(img); hold on;

plot(validPoints,'ro','MarkerSize',10,'LineWidth',2,'Color','white');

hold off;

3.2.2 SIFT算法封装函数的调用与使用

由于OpenCV的SIFT不是MATLAB的原生函数,使用时需较为复杂的配置过程。然而,MATLAB的Computer Vision Toolbox提供了一个封装好的函数 detectSIFTFeatures 来直接检测图像中的SIFT特征点。

此函数封装了SIFT的关键点检测和描述符生成过程,能够直接用于图像中特征的提取。下面是一个使用该函数的简单示例:

% 读取图像

img = imread('example.jpg');

% 创建SIFT检测器对象

siftDetector = vision.CascadeObjectDetector('SIFT');

% 执行特征检测

[detectedPoints, validPoints, features] = detectSIFTFeatures(img);

% 可视化检测结果

imshow(img); hold on;

plot(validPoints,'ro','MarkerSize',10,'LineWidth',2,'Color','white');

hold off;

% 展示特征描述符

disp(features);

这段代码不仅提取了图像中的SIFT特征点,还展示了如何将这些特征点绘制在原始图像上,并打印出特征描述符的信息。

3.3 MATLAB中的SIFT算法优化

3.3.1 性能优化的策略与实践

由于SIFT算法较为复杂,其运行时间相对较长,尤其是处理高分辨率图像和大规模数据集时。在MATLAB环境下,我们可以通过以下策略进行性能优化:

- 并行计算 : 利用MATLAB的

parfor和spmd等并行计算函数,对循环和独立任务进行并行处理。 - 内存管理 : 优化代码结构,减少不必要的变量存储,使用

clear和delete函数及时释放不再使用的数据。 - 代码优化 : 手动优化关键代码段,使用更高效的算法或数据结构,比如直接使用内建函数而非循环处理矩阵元素。

以下是一个简单的代码示例,展示如何在MATLAB中对SIFT算法进行性能优化:

% 并行化特征检测

parfor i = 1:size(images,1)

img = imread(char(images(i,:)));

[detectedPoints{i}, validPoints{i}, features{i}] = detectSIFTFeatures(img);

end

% 清理未使用的变量

clear i;

% 内存管理,当不再需要图像数据时释放它们

for i = 1:size(images,1)

delete(detectedPoints{i});

delete(validPoints{i});

delete(features{i});

end

3.3.2 内存与计算资源的管理

为了管理内存和计算资源,用户可以利用MATLAB Profiler工具来分析代码性能,识别瓶颈所在。此外,MATLAB提供了一些内存管理的函数和命令,如 clear 来释放变量所占用的内存, delete 来删除对象实例。

需要注意的是,内存的清理是一个持续的过程。在处理完大型数据集或一段复杂的代码后,应该及时清理内存。例如:

% 在处理完数据后,清理工作空间变量

clear all;

% 清除特定变量

clear detectedPoints validPoints features;

% 清除函数缓存

clear mex;

% 清除所有变量和函数缓存

clear all force;

在实际应用中,应当根据代码执行的具体情况,灵活使用这些内存管理的命令。

4. SIFT与其他算法的结合应用

4.1 SIFT与特征匹配算法的融合

4.1.1 特征匹配的原理与方法

特征匹配是计算机视觉领域中的核心任务之一,它涉及将不同图像中的特征点进行有效配对。特征匹配通常包括以下步骤:

- 特征检测:首先在每张图像中检测出关键点。

- 特征描述:为检测到的关键点生成描述符,这些描述符应尽可能地描述关键点周围的局部信息。

- 特征匹配:根据特征描述符的相似性进行匹配,这通常通过计算描述符之间的距离来完成。

描述符的距离度量通常采用欧几里得距离或者汉明距离,而为了找到最佳匹配,我们通常采用最近邻搜索,即为每个特征点寻找一个距离最近的匹配点。这一过程可以使用一些特定的数据结构如KD树来加速。

4.1.2 SIFT在特征匹配中的应用实例

在特征匹配的实践中,SIFT因其强大的尺度和旋转不变性,成为非常有效的描述符。下面是一个如何使用SIFT进行特征匹配的步骤:

- 使用SIFT检测和描述两个图像中的特征点。

- 计算所有特征点之间的距离,得到距离矩阵。

- 为每个特征点找到距离最近和次近的匹配点,并计算最近邻距离与次近邻距离之比( Lowe's ratio test)。

- 通过设置阈值过滤掉一些匹配效果较差的点,如比率大于特定值的点。

- 可以采用随机抽样一致性(RANSAC)算法对匹配点进行进一步的优化,以去除异常值,从而提高匹配精度。

代码块示例和分析:

import cv2

import numpy as np

# 读取两张图像

img1 = cv2.imread('image1.jpg', 0)

img2 = cv2.imread('image2.jpg', 0)

# 初始化SIFT检测器

sift = cv2.SIFT_create()

# 检测关键点和提取描述符

kp1, des1 = sift.detectAndCompute(img1, None)

kp2, des2 = sift.detectAndCompute(img2, None)

# 创建BFMatcher对象

bf = cv2.BFMatcher()

# 使用KNN匹配算法进行匹配

matches = bf.knnMatch(des1, des2, k=2)

# 应用Lowe's ratio test

good_matches = []

for m, n in matches:

if m.distance < 0.75 * n.distance:

good_matches.append(m)

在上面的代码中,我们首先使用 cv2.SIFT_create() 来创建一个SIFT检测器,并利用它来提取两张图像的关键点和描述符。随后,我们使用了BFMatcher对象,并设置 k=2 以进行KNN匹配,这将返回每个特征点的前两个最近邻。为了减少误匹配,我们应用了Lowe's ratio test,该测试通过比较最近邻和次近邻距离来决定特征点是否为好的匹配。

4.2 SIFT与深度学习的结合

4.2.1 深度学习在特征提取中的作用

深度学习技术在特征提取和表示学习方面表现出色,尤其是在卷积神经网络(CNN)广泛应用于图像识别和分类任务之后。深度学习模型能够学习从简单到复杂的图像特征层级,这对于处理复杂的视觉识别任务非常有用。

将深度学习与传统的特征提取算法结合,可以充分利用两者的优势。深度学习模型可以用于生成初始特征或进行特征的进一步优化,而传统的算法如SIFT可以作为深度学习模型生成特征的补充,或者用于处理深度学习模型难以捕捉到的细节特征。

4.2.2 SIFT与深度学习模型的集成方式

要将SIFT与深度学习模型集成,可以考虑以下方法:

- 特征融合 :将SIFT特征直接作为深度学习模型的一个输入层,或者与卷积层输出的特征进行融合,以此来丰富网络的特征表达。

-

预训练 :使用SIFT等传统算法检测的特征来预训练卷积网络,引导网络学习从简单到复杂的特征表示。

-

注意力机制 :将SIFT算法得到的关键点作为注意力的锚点,引导深度网络关注图像中最重要的区域。

示例代码块展示如何将SIFT特征与一个预训练的CNN模型结合,用于图像分类任务:

from keras.models import Model

from keras.layers import Input, Dense, Flatten

from keras.applications.vgg16 import VGG16, preprocess_input

# 假设我们已经有了一个图像和它对应的SIFT特征

image = load_image('example_image.jpg')

sift_features = extract_sift_features(image)

# 使用预训练的VGG16模型

base_model = VGG16(weights='imagenet', include_top=False)

# 创建一个新的输入层来接收SIFT特征

sift_input = Input(shape=(sift_features.shape[1],))

# 将SIFT特征传递给VGG16模型

vgg_output = base_model(sift_input)

# 添加自定义层进行分类或其他任务

x = Flatten()(vgg_output)

x = Dense(1024, activation='relu')(x)

predictions = Dense(num_classes, activation='softmax')(x)

# 构建最终的模型

model = Model(inputs=[sift_input], outputs=predictions)

# 编译和训练模型...

在上面的代码中,我们首先加载了一个预训练的VGG16模型,并使用这个模型的输出作为我们自己添加层的输入。然后,我们添加了一个Flatten层和两个Dense层来构建最终的分类器。通过这种方式,我们可以将SIFT特征通过预训练模型进行特征提取,然后再进行进一步的分类。

4.3 SIFT在多模态数据处理中的应用

4.3.1 多模态数据融合的意义

多模态数据融合是指结合来自不同来源和类型的多种数据集,以期望获得比单一数据源更为丰富和准确的信息。在计算机视觉中,这通常意味着结合来自不同传感器(如相机、激光雷达等)的图像数据,以及可能存在的非视觉信息(如传感器的GPS位置数据)。

多模态数据融合能够提供更全面的数据视图,有助于改善学习算法的性能,并且对于如自动驾驶车辆、机器人导航等应用至关重要。

4.3.2 SIFT在多模态场景下的扩展与应用

SIFT算法作为一种有效的图像特征提取方法,在多模态数据处理中也有其应用场景。例如,在自动驾驶车辆中,车辆上的多种传感器(如相机、激光雷达)需要同步并处理大量异构数据。这时,SIFT可以被用来帮助同步来自不同传感器的图像数据:

- 时间同步 :首先通过时间戳将来自不同传感器的数据对应起来。

- 空间配准 :使用SIFT算法检测和匹配不同图像中的关键点,确定图像间的几何变换关系。

- 数据融合 :根据匹配结果进行图像配准,并将多模态数据融合成统一的表示形式,以供进一步处理。

下面是一个简化的伪代码,展示如何使用SIFT进行时间同步和空间配准的过程:

# 伪代码,展示概念,并非真实的Python代码

# 假设我们有两组来自不同传感器的数据集,每组数据包含多个时间戳和图像

sensors_data = [

{"camera": img1, "timestamp": ts1},

{"camera": img2, "timestamp": ts2},

# ...更多数据

]

# 对数据进行时间同步

synchronized_data = synchronize_data(sensors_data)

# 使用SIFT算法进行空间配准

registered_data = []

for i in range(1, len(synchronized_data)):

matches = extract_sift_features(synchronized_data[i-1]['camera'], synchronized_data[i]['camera'])

# 这里假设matches包含了匹配结果和变换矩阵

registered_image, transformation = matches

# 保存配准后的图像和变换矩阵

registered_data.append({"camera": registered_image, "transformation": transformation})

# 处理配准后的数据

for data in registered_data:

process_image_with_transformation(data['camera'], data['transformation'])

在上述伪代码中,我们首先对来自不同传感器的数据集进行时间同步,然后对每一对相邻的时间戳图像使用SIFT算法提取特征并进行匹配。匹配后得到的变换矩阵可以应用于第二张图像,从而实现空间上的配准。配准后的图像可以用来进行进一步的数据融合或处理。这种处理方法使得可以将来自不同传感器的数据融合在一起,对于理解复杂场景特别有用。

5. 计算机视觉项目中的SIFT应用实例

5.1 图像拼接与三维重建

在计算机视觉领域,图像拼接与三维重建是两个重要的应用领域。SIFT算法在这些领域中扮演着至关重要的角色,它不仅能够提取出图像中的关键特征点,还能在不同图像间进行高效的特征匹配,是实现图像拼接和三维重建的关键技术之一。

5.1.1 SIFT在图像拼接中的应用

图像拼接是将多张具有重叠部分的图像合并成一张宽视角或高分辨率图像的过程。在这一过程中,SIFT算法通常用于以下几个步骤:

-

特征点提取 :首先对每张图像使用SIFT算法提取关键特征点,这些特征点具有良好的不变性,可以在不同的视角和光照条件下保持稳定。

-

特征点匹配 :在提取出特征点后,需要在多张图像中找到对应的特征点。SIFT算法的特征描述符具有很强的区分能力,能够匹配到正确的对应点。

-

变换矩阵估计 :通过匹配点对,可以估计出图像间的几何变换矩阵。这个矩阵描述了如何将一张图像映射到另一张图像上。

-

图像融合 :利用估计出的变换矩阵对图像进行几何校正,然后将校正后的图像重叠区域融合,生成最终的拼接图像。

以MATLAB为例,使用SIFT算法进行图像拼接的代码示例如下:

% 假设img1和img2是需要拼接的两张图像

img1 = imread('image1.jpg');

img2 = imread('image2.jpg');

% 使用extractSIFTFeatures函数提取特征

[keypoints1, descriptors1] = extractSIFTFeatures(img1);

[keypoints2, descriptors2] = extractSIFTFeatures(img2);

% 匹配描述符

indexPairs = matchFeatures(descriptors1, descriptors2);

% 获取匹配点对的坐标

matchedPoints1 = keypoints1(indexPairs(:, 1), :);

matchedPoints2 = keypoints2(indexPairs(:, 2), :);

% 估计单应性矩阵

[tform, inlierIdx] = estimateGeometricTransform2D(matchedPoints2, matchedPoints1, 'similarity');

% 应用单应性矩阵变换第二张图像

warpedImg2 = imwarp(img2, tform, 'OutputView', imref2d(size(img1)));

% 拼接图像

stitchedImg = max(img1, warpedImg2);

5.1.2 SIFT在三维模型重建中的角色

三维重建是从二维图像中恢复出三维世界的信息。SIFT算法不仅能够辅助提取图像中的关键特征点,还可以结合多视图几何学进行三维重建。

在三维重建中,SIFT算法通常用于以下步骤:

-

多视图图像采集 :获取一系列从不同角度拍摄的二维图像。

-

特征点匹配 :使用SIFT算法在所有图像中提取关键点,并寻找匹配点。

-

三维点云生成 :利用匹配点对和相机的内外参矩阵,可以从二维图像中恢复出对应的三维点。

-

三维模型构建 :通过三角化方法或基于体素的方法将三维点云转换为表面模型。

应用实例分析

在实际应用中,SIFT算法已经成功应用于各种三维重建项目中,例如古建筑的数字化重建、考古挖掘现场的记录以及虚拟现实场景的创建。下面的表格和mermaid流程图展示了SIFT在三维重建中的一个应用场景:

| 项目名称 | 古建筑数字化重建 | | --- | --- | | 目的 | 保护和传承文物古迹 | | 数据源 | 数百张从不同角度拍摄的高分辨率照片 | | 工具 | MATLAB SIFT工具箱 | | 关键技术 | SIFT特征匹配和多视图三维重建算法 | | 结果 | 高精度的三维数字模型 |

graph LR

A[开始] --> B[图像采集]

B --> C[图像预处理]

C --> D[SIFT特征提取与匹配]

D --> E[单应性矩阵估计]

E --> F[三维点云生成]

F --> G[三维模型构建]

G --> H[模型优化与细节增强]

H --> I[三维模型渲染]

I --> J[输出与应用]

在这个流程中,每一步都至关重要,而SIFT算法为其中的关键步骤提供了坚实的支持。

通过上述内容,我们看到了SIFT算法在图像拼接和三维重建应用中的强大作用。在下节中,我们将探讨SIFT如何在视频稳定与增强现实方面发挥作用,以及在物体识别和场景理解中的进一步应用。

6. SIFT算法的未来发展趋势

6.1 SIFT算法的挑战与局限性

SIFT(尺度不变特征变换)算法自从其在1999年被David Lowe首次提出以来,已成为计算机视觉领域中被广泛应用的特征提取方法。然而,随着技术的演进和新需求的出现,SIFT算法也面临着一些挑战与局限性。

6.1.1 面临的主要问题

- 计算效率 :SIFT算法需要处理大量的数据点以提取稳定的特征,这导致了较高的计算复杂度,尤其在处理高清或大量图像时。

- 对旋转和仿射变换的敏感性 :虽然SIFT在尺度和亮度变化下具有不变性,但它对图像的旋转和更复杂的仿射变换仍然敏感。

- 对噪声和遮挡的鲁棒性 :在高噪声水平或部分遮挡的图像中,SIFT可能无法准确提取或匹配特征。

6.1.2 对抗新算法的挑战

随着深度学习的兴起,许多基于卷积神经网络(CNN)的特征提取算法被提出来对抗SIFT。这些算法能够从数据中直接学习特征表示,往往在特定任务上取得了更好的性能。尽管如此,深度学习方法通常需要大量的训练数据,并且难以解释和调试,这成为了它们的挑战。

6.2 SIFT算法的创新与改进

为了使SIFT算法适应新的挑战,研究人员和工程师们致力于在多方面对SIFT进行创新与改进。

6.2.1 算法改进的方向与方法

- 加速处理 :通过优化算法的计算过程和数据结构,研究者们已经能够减少SIFT特征提取所需的时间。例如,使用积分图等技巧可以有效地加速卷积运算。

- 提高抗旋转能力 :通过增加旋转不变性的设计,或者引入对图像进行预处理的步骤,比如图像配准,可以提高SIFT特征在不同旋转下的匹配性能。

- 结合深度学习 :虽然深度学习模型可以自动提取特征,但其输出可以与SIFT等传统算法结合,利用SIFT对特征描述的稳定性和可解释性来增强深度学习模型的性能。

6.2.2 SIFT算法的未来展望

尽管深度学习为特征提取带来了革新,但SIFT算法因其稳定性和可靠性在某些应用中仍占有一席之地。未来的发展方向可能包括:

- 多尺度特征融合 :利用不同尺度下提取的特征进行融合,可能提高特征表达的丰富性,提升算法在复杂场景中的性能。

- 实时处理能力 :随着硬件的进步和优化算法的发展,使SIFT具备实时处理能力,将大大扩展其在移动设备和实时系统中的应用潜力。

- 跨模态应用 :SIFT算法未来可以进一步研究如何适应跨模态数据处理,如结合文本信息或音频数据进行综合特征提取。

通过不断地创新和改进,SIFT算法有望在未来继续保持其在计算机视觉领域的地位,并与其他新兴技术共同推动这一领域的发展。

简介:SIFT是一种用于图像处理和机器学习任务的局部特征检测算法,包括尺度空间极值检测、关键点定位、方向分配和关键点描述符计算等步骤。本教程着重于如何在MATLAB环境下实现SIFT算法,包括其理论基础和实际代码应用。文章提供了MATLAB内置SIFT检测器类的使用示例,并简述了结合其他算法如RANSAC和BoW模型提升性能的可能性。

935

935

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?