继上篇详解Spring中Bean的加载(一),现在继续讲解bean的创建,先看看createBean()方法源码(该方法在AbstractAutowireCapableBeanFactory类中):

从createBean()方法源码可以看出主要做了以下操作:

-

根据设置的class属性或根据className来解析Class;

-

对覆盖进行标记并验证,在Spring配置中是存在lookup-mothod和replace-method的,这两个配置的加载其实就是将配置统一存放在BeanDefinition中的methodOverrides属性里,这个方法的操作也就是针对于这两个配置的;

-

应用初始化前的后处理器,最后创建bean。

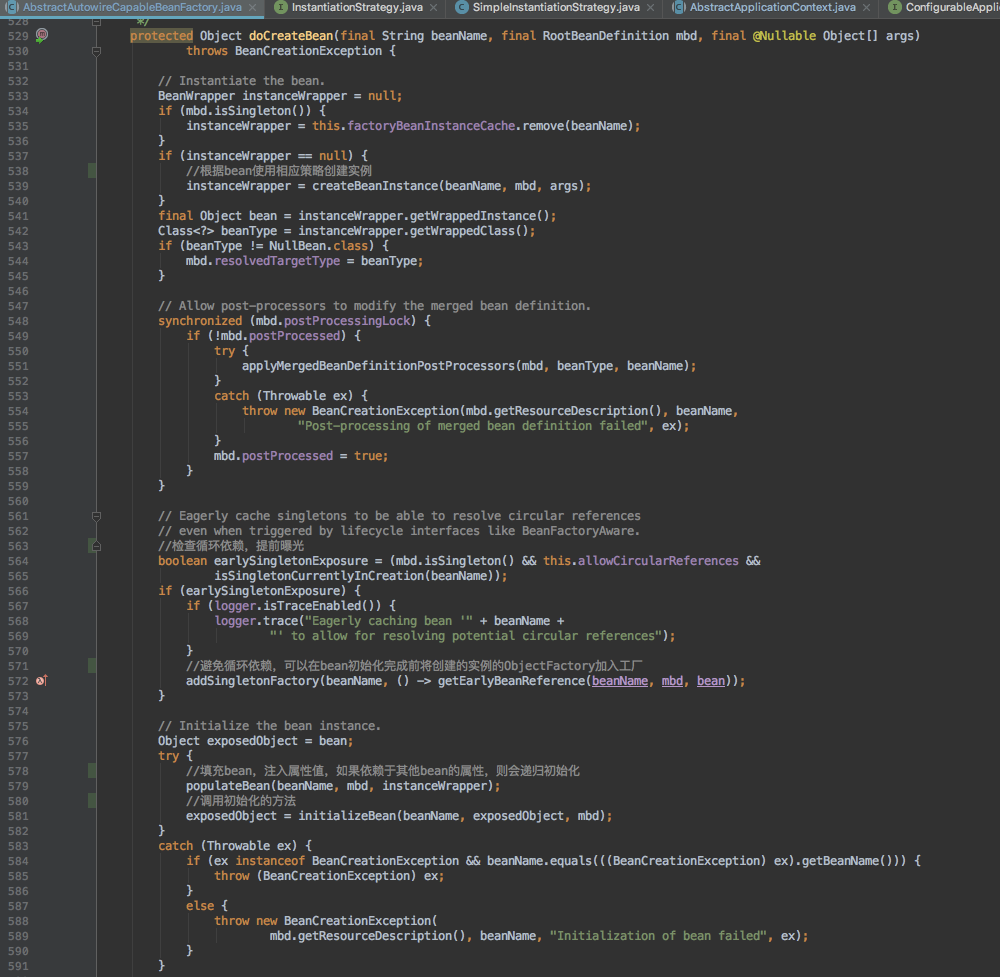

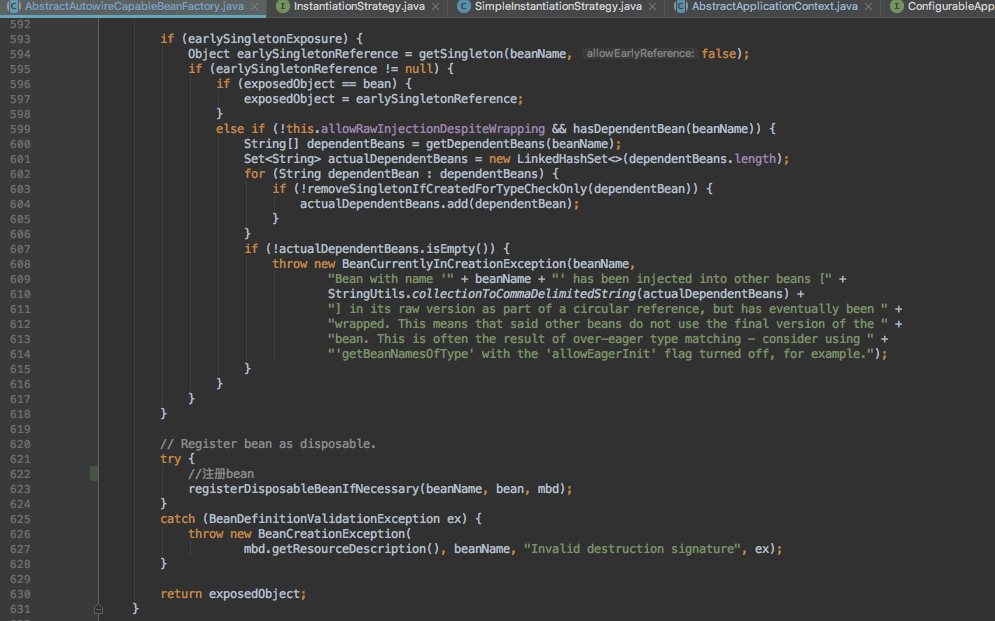

在createBean()方法里执行完resolveBeforeInstantiation方法后,如果创建了代理且不为空的话就直接返回,否则需要进行常规bean的创建,这个创建过程是在doCreateBean中完成的,跟进源码:

上面源码完成的操作可以概括为以下几点:

-

开始是单例的话要先清除缓存;

-

实例化bean,将BeanDefinition转换为BeanWrapper;

-

使用MergedBeanDefinitionPostProcessor,Autowired注解就是通过此方法实现类型的预解析;

-

解决循环依赖问题;

-

填充属性,将属性填充到bean实例中;

-

注册DisposableBean;

-

创建完成并返回

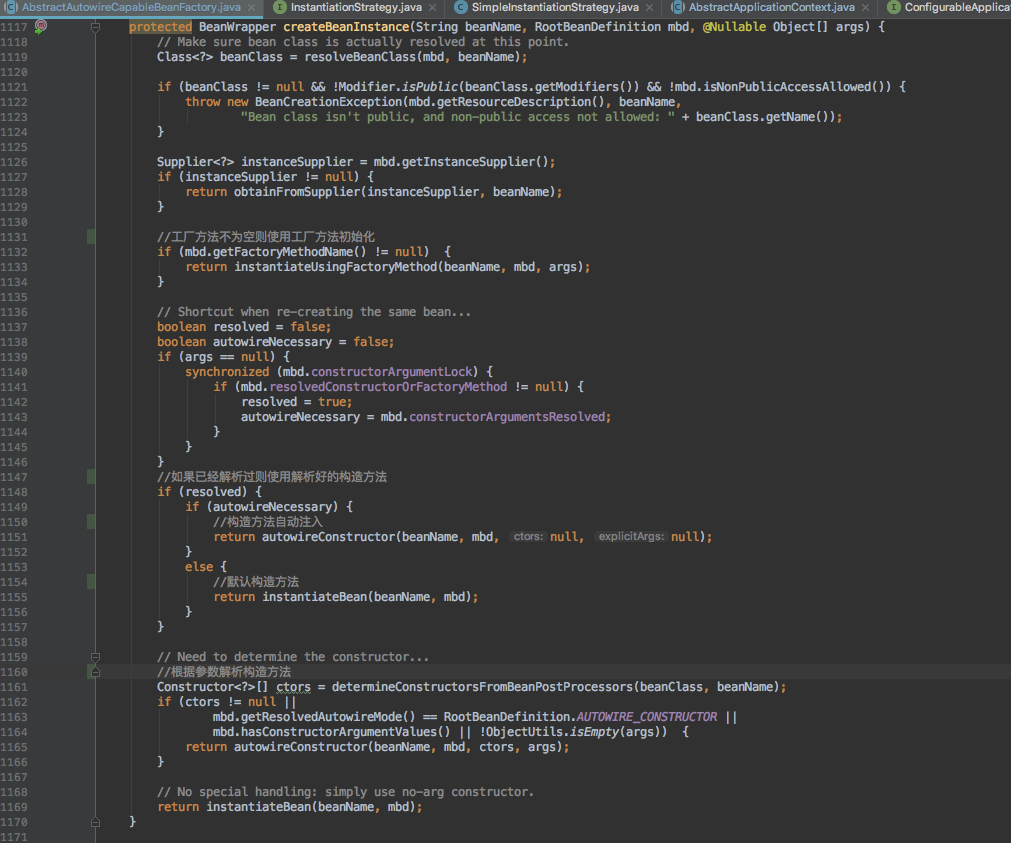

接下来创建bean实例,看createBeanInstance()方法:

可以看出如果在RootBeanDefinition中存在factoryMethodName属性,或者说配置文件中配置了factory-method,那么Spring会尝试使用instantiateUsingFactoryMethod(beanName, mbd, args)方法根据RootBeanDefinition中的配置生成bean实例。

再解析构造方法并进行实例化,Spring会根据参数及类型判断使用哪个构造方法再进行实例化。判断调用哪个构造方法的过程会采用缓存机制,如果已经解析过则不需要重复解析而是从RootBeanDefinition中的属性resolvedConstructorOrFactoryMethod缓存的值去取,不然则需要再次解析。

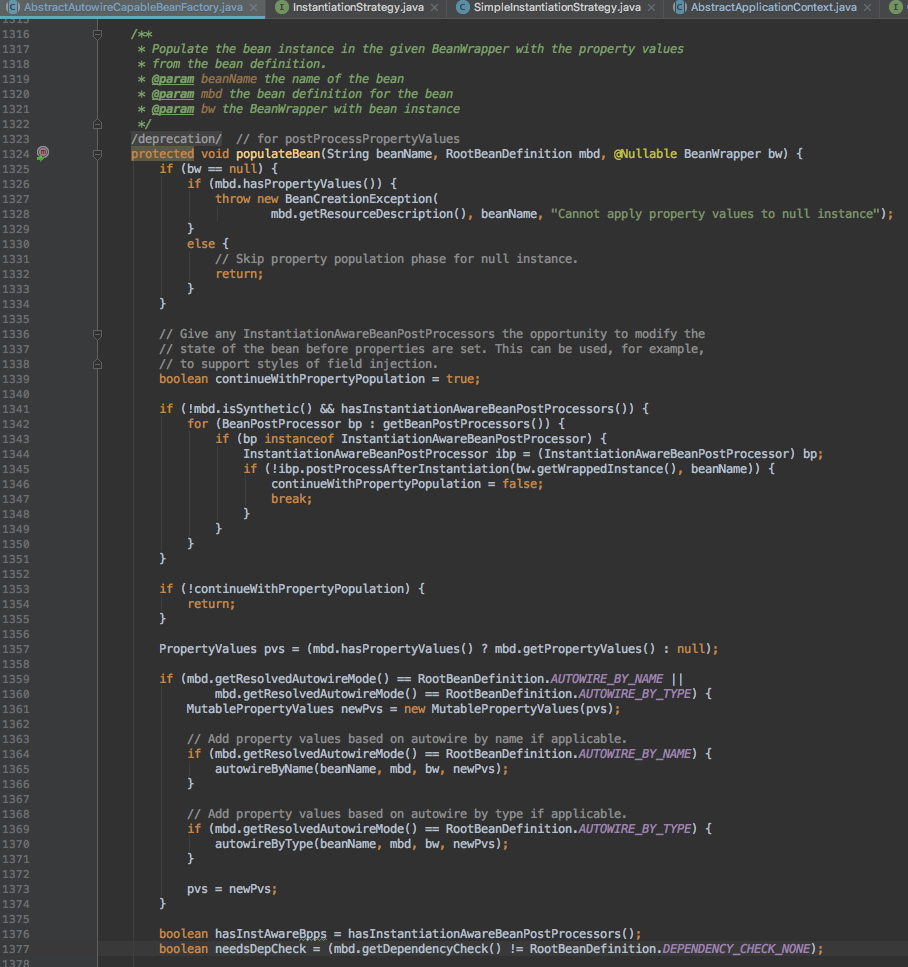

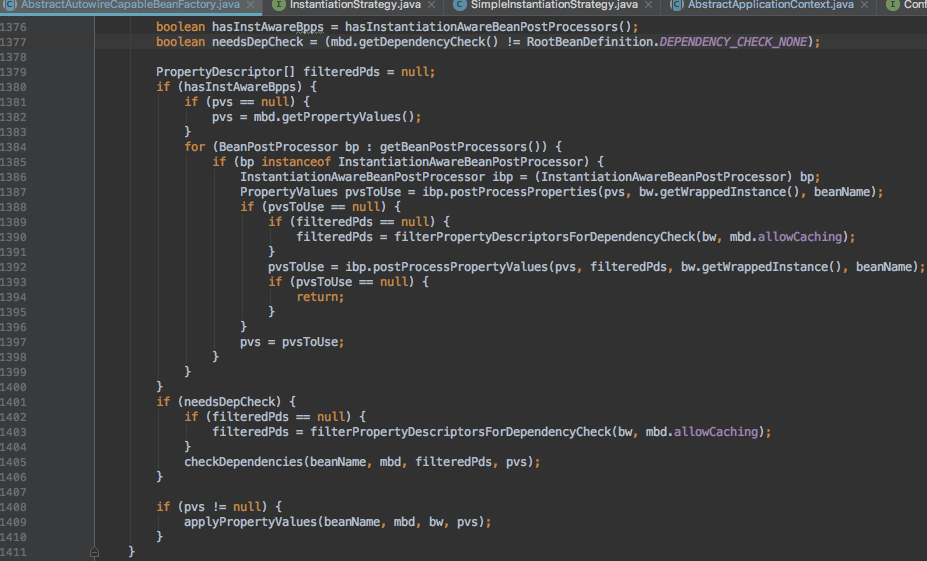

创建bean后接下来就进行属性注入,属性注入的操作在populateBean()方法中,跟进源码:

在populateBean方法的中的主要处理流程:

-

InstantiationAwareBeanPostProcessor处理器的postProcessAfterInstantiation方法控制程序是否继续填充属性;

-

根据注入类型提取依赖的bean,并存入PropertyValues中;

-

应用InstantiationAwareBeanPostProcessor处理器的postProcessPropertyValues方法对属性在填充前再次处理,主要还是验证属性;

-

将所有PropertyValues中的属性填充到BeanWrapper中。

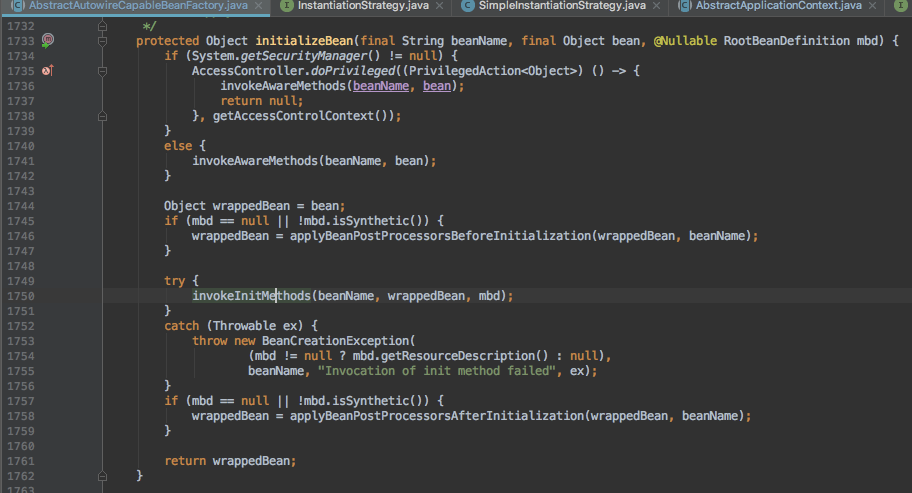

最后初始化bean

学过Spring的都知道bean配置时有一个init-method属性,这个属性的作用是在bean实例化前调用init-method指定的方法进行需要的实例化操作,现在就进入这个方法了;Spring中程序已经执行过bean的实例化,并且进行了属性的填充,而就在这时将会调用用户设定的初始化方法。

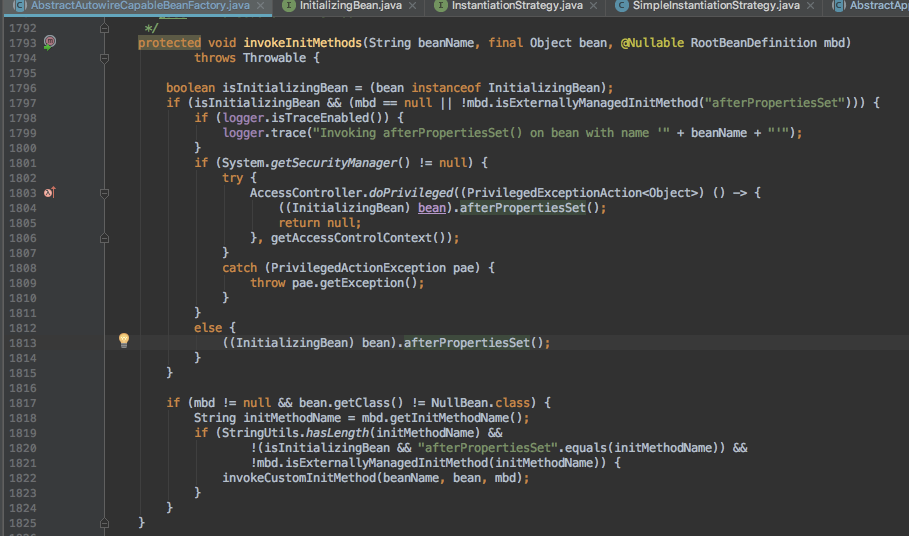

invokeInitMethods调用初始化方法

最后加载完Bean并执行完初始化操作后,一个bean的加载基本就结束了。

本文继上篇继续讲解Spring中Bean的创建。先分析createBean()方法源码,包括解析Class、处理配置、应用后处理器等操作。接着阐述doCreateBean中的创建过程,如实例化、解决循环依赖、填充属性等。还介绍了创建bean实例、属性注入及初始化bean的具体流程。

本文继上篇继续讲解Spring中Bean的创建。先分析createBean()方法源码,包括解析Class、处理配置、应用后处理器等操作。接着阐述doCreateBean中的创建过程,如实例化、解决循环依赖、填充属性等。还介绍了创建bean实例、属性注入及初始化bean的具体流程。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?