迷团之三:传奇宝剑采用什么工艺制成?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

在介绍这口剑时咱们说到了,“从剑鞘内抽出时,剑身色泽紫黄鲜润,寒光闪闪,毫无锈蚀,刃薄锋利,试之以纸,二十余层一划而破”!要说一口新剑达到这要求并不难,可您别忘了,这可是春秋时期的宝剑呀,至今已有两千余年了,一口宝剑能在两千余年后仍然毫无锈蚀而且依旧锋利无比,这就不得不令人惊叹了!

人们首先想到的就是剑的本身是不是做过什么特殊的处理。可是在20世纪70年代以前,由于科技发展水平的限制,人们不可能对其进行取样测定,只能是大概猜测。法国人更是大胆的猜测:中国古代青铜器上,存在着神秘的人工外镀技术。这就是当时非常流行的“涂镀说”! 那么这口“越王勾践剑”到底是怎么制成的呢?是用物理方法还是用化学方法呢?一时间又成为人们关注的焦点,谭德睿和董亚巍这两个不同意见的代表性人物也分别从化学和物理两个途径去探索古代工匠在2500年前留下的迷团!

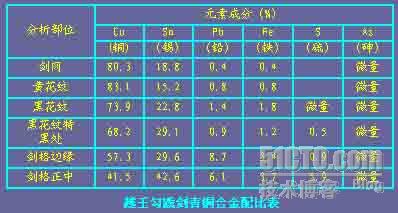

多少年过去了,人们也就更加迫切地呼唤对其进行精确的检测与破解。为此啊,1977年12月,湖北省博物馆和上海复旦大学静电加速器实验室的有关专家,与×××上海原子核研究所活化分析组以及北京钢铁学院《中国冶金史》编写组的学者利用先进的仪器和技术对这口“越王勾践剑”进行了无损科学检测,咱先不说这检测的结果,仅从这一串名称就可以看出这口剑在人们心中的地位!也正是这次检测,得出了该剑本身青铜合金分配比的准确数据表,这个呀也帮您寻摸到了一张现成的图,省得自己做了。

而就在上世纪90年代,由上海博物馆等三家单位组成课题组,采用扫描电镜分析等高新技术,对该剑做了更为全面深入的研究。

研究表明啊,剑主要成分是铜、锡以及少量的铅、铁。其中剑脊含铜多,使得韧性好且不易折断;剑刃含锡多,使得坚硬而锋利;剑格含铅较高,使得合金流动性较好易于制作表面的装饰;花纹处含硫较多,可防锈并保持纹样光鲜!不仅如此啊,人们还发现菱形暗格纹实际上利用合金热扩散的原理制成,剑脊同心圆则采用了极为精密的陶范铸造技术。

更为有意思的是,通过谭德睿和董亚巍两人的实践研究,最后证实从化学和物理这两个单独途径均可以制造出“越王勾践剑”,可以说是异曲同工、殊路同归啊!至于其究竟是用化学方法还是用物理方法制成,似乎已显得不太重要。重要的是,通过研究,人们得知了我国古代工匠早在2500年前就已成熟运用了复合金属工艺!

迷团之四:“千年不锈”是不是制造工艺使然?

上面咱们说了,“花纹处含硫较多,可防锈并保持纹样光鲜!”也就是说其做过了硫化处理,这本完全可以解释“越王勾践剑”为何“千年不锈”。可就在人们准备盖棺定论之时,研究又有了新成果,而且是颠覆性的成果,可谓是“一石激起千层浪”!

经过进一步的研究,人们认为,黑色花纹和剑格所含硫应为同墓物体腐烂后产生的,这所谓的“物体”也就是墓中的尸体、丝绸等,剑本身并未经过硫化处理! 换句话说,“制造工艺”并不是“千年不锈”的真正原因。那么真正原因又是什么呢?

这就要从楚墓说起了!楚墓是建立在平坦的岗地之上,墓葬深埋在数米的地下,由于地下水位高,墓内积水很多,该墓长期被地下水浸泡,使得墓内空气含量很少。该剑出土时,又是插在“髹黑漆的木质剑鞘内,两者紧密结合”,而且一椁两棺,层层相套,椁室四周用白膏泥填塞,下部采用的还是经过人工淘洗的白膏泥,致密性就更好了,加上墓坑上部用填土夯实,墓室几乎成了一个密闭的空间,可以说是基本隔绝了氧气。另外,从该墓葬中出土的漆器、木棺的腐烂程度可以推测出墓内所积水基本为中性,而在隔绝氧气的条件下,即使在中性或微酸性的水中,钢铁都不会生锈,这也就是“越王勾践剑”为何“千年不锈”的真正原因!简单点说,就是剑在剑鞘的保护下,处于含氧甚少的中性水中,所处环境与外界基本隔绝,故而才出现了“越王勾践剑”“千年不锈”的惊世奇观!

迷团之五:“克隆事件”谁是谁非?

刚才咱们说了,这口剑的制造工艺那是非常之高呀!人们自然要问,在这个流行“克隆”的年代里,能否用当时技法克隆出一模一样的“越王勾践剑”呢?

也许正是迎合大众对勾践剑的好奇心,有人就大张旗鼓地宣扬已经成功地“克隆”出大批的勾践剑,事实真是如此吗?

2000年至2001年初啊, 《人民日报》、《中国青年报》、《北京晚报》等全国各大媒体先后报道了有关“越王勾践剑被克隆复制的消息”!据载呀,那次“克隆事件”是为了迎接2000年博览会,以弘扬“卧薪尝胆、奋发图强”的民族精神,破解“越王勾践剑”千年不锈之迷为主题,由上海交大、中国铸造协会等部门及全国内的冶金专家组成攻关小组,选用优质青铜料,以勾践剑为原样,精心创作,力求使新剑同原剑在各方面均保持一致。

此次仿制的越王剑由上海交大下属一家单位承制,新剑取名为“越王勾践复制剑”,共绝版生产了2500把,公开发行了800多把,其余作为贵重礼物对外相赠。已获赠收藏该剑的有中国历史博物馆,所获编号为“1959”;有浙江博物馆,所获编号为“1929”;也有香港特别行政区,所获编号为“1997”;还有越王剑故里——绍兴博物馆,所获编号为“1993”;绍兴欧冶子铸剑故地——“欧冶山庄”, 所获编号为“2500”,并将其埋入数米深坑,上面铸有“剑亭”,定于公元2500年时再取出来……

著名学者、社会活动家、香港武侠小说泰斗金庸等一批名人也获赠收藏。原籍浙江海宁的金庸先生就是古越人的后代,早年还专门著有短篇武侠小说《越女剑》,接到赠剑后的金庸先生非常高兴,欣然题辞“越王勾践剑·雪耻之精,复兴之魂”!

然而,作为“越王勾践剑”的唯一收藏单位湖北博物馆则称,该馆从未向任何单位或个人提供复制所需的样品,也没有委托任何单位或个人复制该剑。一言掷出,顿时令人们一头雾水,难断事非!

湖北博物馆认为,应当责令有关单位对这2500把“复制”剑如数收回查封,并在湖北省文物局与该馆监督下予以销毁。也难怪鄂博的态度如此强烈,您想啊,这么大的事儿竟然事前毫不知情,的确说不过去。再说了,不有这么句话吗,叫做“物以稀为贵”!如果这“越王勾践剑”真要是遍地都是的话,那也就失去了其本身原有的价值了。更何况这次“克隆”出的新剑,除了名儿不一样哪都一样,还有这么句话叫“真到假时真也假”,怕的就是以假乱真,为了更好地保护文物,所以才要去伪存真!

而制造方则认为,不应让如此精美的“越王勾践剑”静静地躺在鄂博,“克隆”是为了将市场机制引入博物馆经营。细一想,也有道理!这口“越王勾践剑”毕竟只有到鄂博才能亲眼见到实物,那些因为各种原因而无法前去的人也就没有这个眼福了,那么人们对文物的了解自然也就少了很多。而通过复制呢,可以让更多的人在更多的地方去欣赏到这件华夏奇宝,能起到更好地普及文物知识和文物意识的作用,自然是件好事。况且如今参观博物馆的人数又不是很乐观,将市场机制引入博物馆经营,是在新时期下为了博物馆更好地生存和发展所做了一次探索和革新!

这么说吧,双方的理由都是非常得充分呀!前者是从“保护”文物的角度考虑,后者则是从“开放”文物的角度出发,而“保护”和“开放”本就是一对永远的矛盾。很显然,这次“克隆事件”是一起炒作活动,而它反映出的问题则是如何使文物保护和文物开放做到有机协调,达到高度统一?这才是每个文物保护工作者所殛需考虑的问题!

有关“越王勾践剑”,还有太多的故事可讲,比如说那三次出国应展还有那一次意外的受伤……。而有关剑的故事那就更多了,比如说那些铸剑的名家,什么莫邪、干将、欧冶子……、比如说那些同勾践剑齐名的宝剑,什么黄帝铸的轩辕剑、专诸刺孟尝的鱼肠剑、有影无形的承影剑等等等等啊,就是再说上几次恐怕也是说不完呢!咱们呢,就到此为止,等以后有机会,一定在“昆仑书场”给您“书场论剑”!

也许是机缘巧合,若干年后,在距离勾践剑出土地点仅仅几步之遥的另一座楚墓之中,谭维四的学生发现了另一件春秋奇宝,这便是“卧薪尝胆”中男二号——吴王夫差的“吴王夫差矛”,而这谭维四正是“越王勾践剑”的发现者!谁会想到,曾经水火不容的吴越二主,他们的兵刃竟会被安葬得如此亲近。一段往事,并未因千年的时光而磨褪变淡,反而更让人们记住了这一段千年不泯的情仇!

最后呢,还是按惯例,咱们来说说下回要说的内容。山海关因何得名?为什么被称作是“天下第一关”?一幅名匾,为什么没有作者落款?山海关又究其是不是长城的起点?下回,咱们就走近河北秦皇岛,为您说一说山海关这座“天下第一关”!

转载于:https://blog.51cto.com/qinyezhai/47352

1009

1009

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?