科学永远不该凌驾于伦理之上。

近日,教育部科技司印发了《关于高等学校开展基因编辑相关研究项目自查工作通知》,要求各高校组织开展基因编辑相关研究项目的自查工作。

《通知》中指出,为进一步加强高等院校科研伦理的规范与监管,保障生命和医学领域科研研究健康发展,此次自查主要针对的是自2013年1月1日以来各高校开展的涉及生物技术中与基因编辑相关的研究项目(包括非政府渠道),重点围绕“是否遵守科研伦理和规范”、“是否存在违反相关法律法规的情况”两点开展。其中,附属医院科研活动、国际合作项目、涉及人类遗传资源的项目要重点自查。

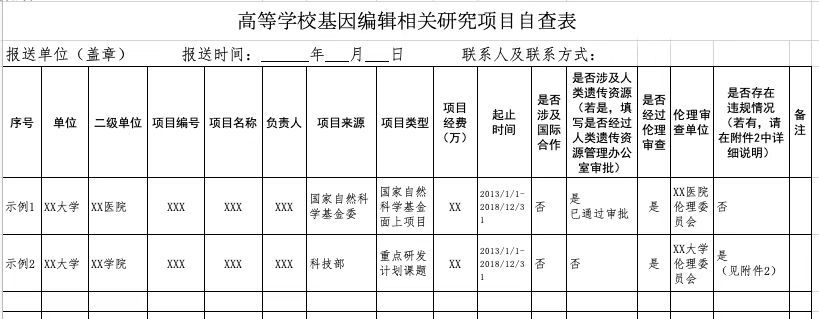

除此之外,教育部科技司还要求,高校若在自查时发现有违规情况,必须如实并详细说明项目情况,包括单位、二级单位、项目编号、项目名称、负责人、项目来源、项目类型、起止时间、项目经费、是否经过伦理审查等。而附属医院的相关自查工作,需在学校统组织和指导下进行。

自查结果出来之后,各高校需要在填写信息表的基础上,形成包括单位开展相关研究的整体情况,伦理委员会章程、工作制度或工作程序,以及相关建议等内容,并于12月31日之前报送教育部科技司。

基因编辑伦理问题一直是生物医药领域的重点,但因其边界一直没有统一标准,以致部分科学家在研究时会一味追求科研成果,忽视伦理问题。

11月底,中国南方科技大学副教授贺建奎团队对一对双胞胎婴儿进行基因编辑,彻底点燃了行业对于伦理问题争论的导火线。先是122位科学家发布联合声明,对“首例免疫艾滋病基因编辑婴儿”进行强烈谴责;再是此项研究可能涉及的单位相继否认参与该项目。

对此,人民日报还曾发表评论称,尽管基因编辑可能对疾病的治疗产生划时代的影响,但显然,这样的医学行为是关系到人类基因谱系,关系到每一个人,也蕴含着伦理风险。基因编辑,根本目的应该是服务于人的健康,服务于人的整体福利。在“科学的前沿,伦理的边缘”,技术不当使用所带来的后果无法预估,开不得丝毫玩笑。

近日,教育部科技司发布通知,要求高校对自2013年以来涉及基因编辑的研究项目进行自查,重点检查科研伦理遵守情况及合法性,旨在加强科研伦理规范与监管,保障生命与医学领域健康发展。

近日,教育部科技司发布通知,要求高校对自2013年以来涉及基因编辑的研究项目进行自查,重点检查科研伦理遵守情况及合法性,旨在加强科研伦理规范与监管,保障生命与医学领域健康发展。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?