今天读了一篇文章 讲得就是 人们对用例的误解。感触比较大,而且和公司上司意见不大一致,所以写下来,希望证实对否?

相信大家都看过这篇文章“为什么用例不是“功能”?”

以下我想阐述几个自己的观点,如有不对的地方,欢迎大家指正。

1.用例应当在需求调研之后,需求分析之前先行。

2.用例应当贯穿整个项目前期(需求和设计)。

当我们在接到一个项目任务的时候,首先想的是什么? 是 客户想通过这个软件来做什么?

那么这个时候通过需求调研,获得大致的需求。

我们当下需要做的就是用例(可以叫概念级用例)

何谓 “概念级用例” 就是把软件的特例 进行描述 用以表达软件将要完成的,描述某人某物如何使用系统来完成对他们有价值的事情,它描述了系统在概念层次上做什么,使我们足够理解系统以便决定系统是否要做恰当的事。概念级用例是我们能够形成一个系统的概念模型。。

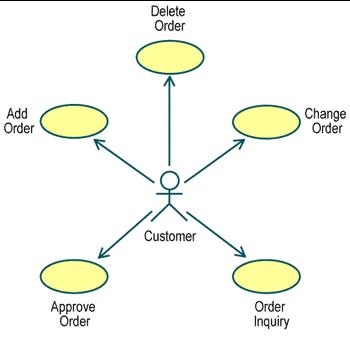

例如图1.

明确表示 客户 想使用 软件 做什么?

当我们在完成了系统级用例,对客户使用软件来完成什么事情清晰之后,我们同步需求分析,将需求概要根据该用例逐步完成,这是一个迭代的过程。

当我们的需求做到详细分析阶段,那么设计也到了这个阶段,用例图的下一个层次就是 功能级用例。

功能级用例 用以描述 具体功能细节,为代码编写做准备。也就是我们很多人平常理解的“用例”、

很多人(包括以前的我)心中的用例图:

例如图2

描述功能级关系

关注价值

很多人认为用例不可以先行,我觉得用例可以驱动需求分析,也可以进行设计迭代。

先行之用例即为概念级用例,用以描述软件粗粒度的服务,用以明确软件之真正目的,以抑制软件的需求歪曲和不可控。(当然需求管理在起至关重要的作用)

在概要设计完成之后,需求分析进入详细分析阶段,用例进行细化,从而实现功能级用例。用以实现详细设计。

举例

考虑一个你在互联网上用过的一个电子商务系统,当你登录这个站点的时候,你的目标可能是查找产品相关的信息、选择要购买的产品、安排支付及送货约定。在做这些事的过程当中,你可能会改变主意、输入错误的信息以至不得不修改它、改变邮递或送货地址,以及其他的一些东西。如果这个网站不允许你通过一种吸引人的方式来找到并订购产品,你也许不会完成你的订购,更不用说再次来到这个网站。

当建造一个系统时,始终要记住用例的核心定义:关于采用某种方式使用系统来做有价值的事情的故事。如果你能够实施这个定义,展示用户希望通过系统获得的价值,然后创建反映这些价值的用例的时候,你的系统将会更好地满足用户的期望。

本文探讨了用例在软件开发过程中的重要性,特别是在需求调研和分析阶段的作用。提出了概念级用例和功能级用例的概念,并说明了它们如何帮助团队更好地理解和实现用户需求。

本文探讨了用例在软件开发过程中的重要性,特别是在需求调研和分析阶段的作用。提出了概念级用例和功能级用例的概念,并说明了它们如何帮助团队更好地理解和实现用户需求。

1675

1675

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?