不过,变形宽银幕技术也给一些普通消费者带来了困惑:到底什么是变形宽银幕?我能用得到变形宽银幕吗?16:9和4:3有什么区别?1.85:1、2.35:1这些又是说的什么?变形宽银幕真的画面质量一定就好吗?

要回答这些问题,我们先从电影画面开始说起。

一、电影画面比例的发展历史

在电影刚刚出现的年代,所有电影的画面大小形状都是差不多的。我们一般把画面宽度和高度的比例称为长宽比(Aspect Ratio,也称为纵横比或者就叫做画面比例)。从19世纪末期一直到20世纪50年代,几乎所有电影的画面比例都是标准的1.33:1(准确地说是1.37:1,但作为标准来说统称为1.33:1)。也就是说,电影画面的宽度是高度的1.33倍。这种比例有时也表达为4:3,就是说宽度为4个单位,高度为3个单位。

《吸血鬼》(1931)

《乱世佳人》(1939)

20世纪50年代,刚刚诞生的电视行业面临着采用何种屏幕比例作为电视标准的问题。为了方便把电影搬上电视屏幕,美国国家电视标准委员会(NTSC)最后决定采用学院标准作为电视的标准比例,这也就是4:3电视画面比例的由来。这个比例一直到今天仍是电视的主导标准。随着电影通过电视屏幕迅速进入家庭,好莱坞的电影公司发现电影院里的观众开始大量流失。为了让观众重新回到电影院,他们想出了新主意:立体电影和宽银幕电影。这两种电影的试验实际上从20年代就开始了,但直到50年代才受到真正的重视。

许多人应该还记得立体电影:带上一副立体眼镜就能看到立体的景象!不过立体电影由于诸多问题变成了昙花一现,宽银幕电影却一直流传下来并发展壮大。1953年,20世纪福克斯公司推出了CinemaScope的宽银幕电影格式,这种格式在其后的几年间被许多电影公司所采用。后来又出现了Panavision宽银幕格式,Panavision逐渐成为了市场主流并把CinameScope赶出了舞台。

现在,电影业界有着多种多样的画面比例格式,但有两种“标准”比例占据着主导地位:学院宽银幕(Academy Flat,1.85:1)和变形宽银幕(Anamorphic Scope,2.35:1)。注意这里的变形宽银幕和我们在DVD上所说的变形宽银幕不是一回事。变形宽银幕电影是指用变形球面镜头拍摄,把图象在水平方向挤压,使得画面能适合于1.37:1的胶片,如果对着光源直接看电影胶片的话,圆体看起来就会象又瘦又长的椭圆型。当播放影片时,就用带有变形镜头的电影播放设备,利用光学原理重新把图象拉宽放映,使图象回到原来的纵横比。其他画面比例还有1.66:1和2.20:1(70毫米胶片)等,但我们的介绍集中于1.85:1和2.35:1就行了。

《英国病人》

《细红线》

在电影院里,宽银幕电影本身的效果和视觉冲击力是无庸置疑的。但是如何把宽银幕电影搬上电视却成了一个难题。如果要把整个画面都显示出来,那电视屏幕的上下就必然会被浪费。解决这个问题主要有两种方法:Pan & Scan和Letterbox。二、电影转为电视画面的方法

Pan & Scan就是在胶转磁过程中根据需要截取宽银幕画面中的某一块,就好像用4:3摄像机对着宽银幕摇镜头一样。但是在DVD的包装盒上,这种方式很少被叫做Pan & Scan,而是一般都叫做4:3全屏(Full Frame)。所以,你如果看到标有“4:3全屏”的DVD而电影本身又是宽银幕的,基本上就是说这部DVD是通过Pan & Scan方式制作出来的(会有例外,下面可以看到)。

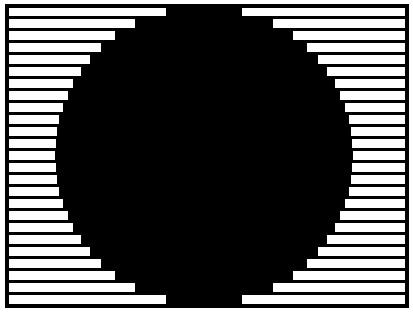

Pan & Scan方式实际上裁掉了很多原始的画面内容,有时候还会严重破坏原先的画面构图。所以大多数影迷都不太喜欢这种格式,而是更愿意看Letterbox格式。在Letterbox方式下,电影的全部原始画面都被保留了,电视屏幕上下的未使用部分则用黑条来填充,这样来构成一个4:3的画面。看下面两个例子。

《心灵捕手》

《都是爱情惹的祸》

这种方式的优点是你能看到导演拍的全部画面,缺点则是牺牲了一些垂直分辨率。但是对电影来说,看全画面才是最重要的,不是吗?现在Pan & Scan方式仍然有着巨大的市场,主要是很多人对屏幕上下的黑边无法接受,而且全屏上的人像显得大一点。所以为了满足所有观众的需要,现在一部电影经常会分别推出宽屏版和全屏版的DVD。但对于追求原汁原味的影迷来说,一般都会选择宽屏版的。下面我们就来看看一些具体的画面比较,了解一下Pan & Scan方式到底会损失多少画面。

上面这些都是2.35:1的例子,类似的情况在1.85:1的片子中同样存在,只不过没有2.35:1这么明显罢了。

当然,我们上面所说的只是绝大部分的情况。实际上也有一些相反的情况:你在4:3的电视上能看到比宽银幕电影更多的内容。这是因为有些导演(包括詹姆斯.卡梅伦)会使用超级35毫米摄影机来拍电影,这样得到的原始胶片就是4:3的,在电影院里用宽银幕格式放映的时候实际上是裁取了4:3画面的中间一块。请看下面的例子。

不仅是《空军一号》,这种技术在《终结者2》、《泰坦尼克号》、《深渊》中都曾用过。但是这种方法也引起了诸多争议。比如詹姆斯.卡梅伦就曾说过,他拍的电影中实际上更喜欢有几部的全屏版画面。

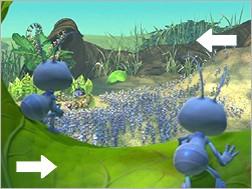

除了上面这种方法以外,还有一种全新的方法,主要适用于全电脑制作的动画片,那就是干脆对宽屏版和全屏版分别构图!

说完了电影画面的发展史以及电影转换到电视的方法,接下来我们再看一下转换到DVD后的Letterbox(信箱模式,相信有DVD播放器的用户一定见到过这个选项)以及DVD的可变宽银幕的设置。

三、DVD的变形宽银幕

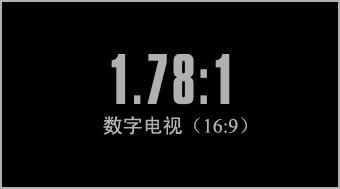

好了,电影方面就先说这么多,下面我们应该转回电视和DVD来谈谈变形宽银幕的问题了。我们知道电视的下一步发展方向是数字电视。而数字电视的屏幕比例规定为1.78:1(16:9)。这个比例很接近学院宽银幕的1.85:1。所以如果要把1.85:1的电影搬上16:9电视,那简直再合适不过了,既不用进行什么裁切又能充分利用全部480条扫描线(NTSC制式,下同),在电视屏幕上看到整个电影画面。

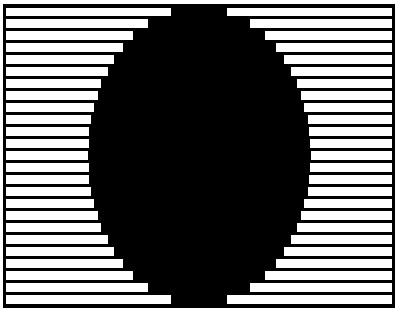

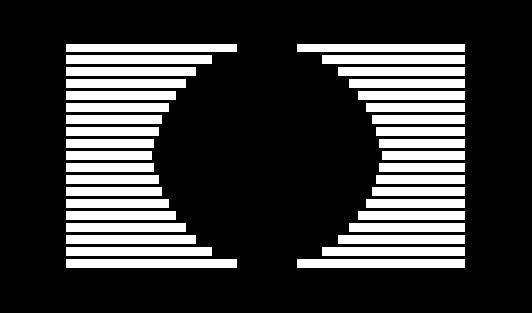

我们以1.85:1的学院宽银幕画面为例(见下图)。从电影制作DVD的时候,不进行任何裁切而是转换整个画面,但在横向上把画面压缩,这样就能用满电视的所有480条扫描线,但得到的是一个横向压缩的4:3画面(如果是2.35:1的画面则画面中本身就会有上下两个黑条)。最后,在视频数据中会加上一个标志,表明画面是变形宽银幕的。剩下的工作就由DVD机来完成了。

一般对正片来说,只要是变形宽银幕都会激活4:3 Letterbox格式。4:3 Pan & Scan方式由于要对画面进行裁切,往往对构图破坏很大,所以很少有正片激活了这种方式。

但对于片头菜单来说情况就不一样了。制作人员在制作菜单的时候可以把重要的项目都放在中间,而在两边的区域里只放一些无关紧要的背景画面之类的。这样在4:3电视上就算裁掉了也不要紧。所以对菜单来说,变形宽银幕的菜单一般都激活了4:3 Pan & Scan方式,而很少有激活4:3 Letterbox方式的。

四、Letterbox的方方面面

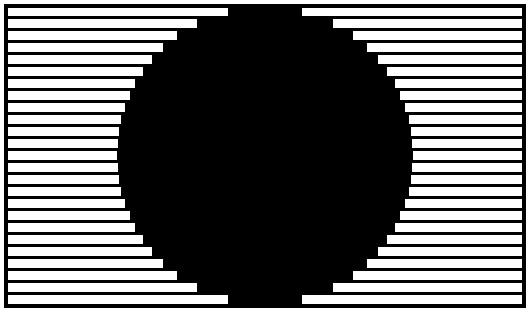

上面说的是DVD机的Letterbox变形方式。有时候在说DVD的画面比例时也用Letterbox来表示按Letterbox方式(见第二节)制作的不可变形画面,比如Letterbox 1.85:1就是指不可变形的4:3画面格式,在这个4:3画面里上下都是黑条,只有中间一块1.85:1的区域是电影画面内容。这种格式如果在16:9电视上放出来,四周都有黑条,只有中间一块图像。

但是,在普通4:3电视上放的时候,这种格式得到的画面和变形宽银幕1.85:1的画面用4:3 Letterbox方式放出来是一样的。从理论上说,由专业人员制作的Letterbox画面比DVD机自己重取样产生的Letterbox画面应该要好。但是实际上同一部片子我们看到的变形宽银幕版本往往比不可变版本画质要好,即使在4:3电视上看起来也很明显,这又是为什么呢?

这是因为不可变形的DVD一般发行年代比较早,是DVD发展初期的产品。那时候DVD制作设备和技术都还不很成熟,做出来的画面往往瑕疵较多。到了后来DVD进入了成熟期,制作技术突飞猛进,画面水准大大提高。这时变形宽银幕格式也占了统治地位,可以说基本上没有电影再发行不可变形的Letterbox版本了,一般都是变形宽银幕,或者是变形宽银幕再加上单独制作的4:3全屏版。拿后来的东西和以前比,后来的画面当然要胜出了。

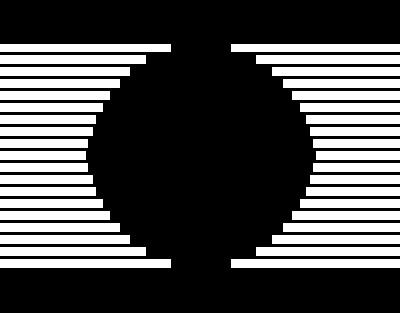

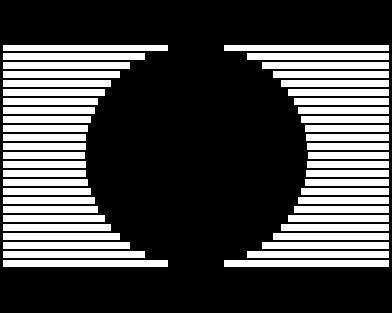

在传统的4:3电视上用4:3 Letterbox方式看变形宽银幕会损失25%的扫描线,但这个问题现在在某些机器上已经得到了解决。索尼、东芝等厂家都推出了带有垂直压缩功能的4:3电视。用这种电视看变形宽银幕的DVD,可以把DVD机设成16:9,然后用电视的垂直压缩功能把480条扫描线压缩到原先360线的范围内显示,这样既能保持画面比例正确,又能充分利用扫描线,显示清晰细腻的画面。比较一下下图和前面的4:3 Letterbox图,你可以看到这里的细节丰富得多。

好了,说到这里,大家对DVD的画面格式应该都有一个比较清楚的了解了吧。

本文详细介绍了DVD的不同画面格式,包括1.85:1和2.35:1的宽银幕格式,以及如何将这些格式适配到4:3和16:9的电视屏幕上。文中还解释了Letterbox和Pan&Scan的区别,并讨论了DVD制作技术的进步对画质的影响。

本文详细介绍了DVD的不同画面格式,包括1.85:1和2.35:1的宽银幕格式,以及如何将这些格式适配到4:3和16:9的电视屏幕上。文中还解释了Letterbox和Pan&Scan的区别,并讨论了DVD制作技术的进步对画质的影响。

1226

1226

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?