简介:OpenCV是一个包含丰富图像处理和计算机视觉算法的跨平台库。最新版本4.0.1提供了大量的更新,满足图像识别和机器学习领域的需求。本手册作为开发者的重要资源,详细介绍了如何使用OpenCV的各种编程语言接口进行图像操作、特征匹配、深度学习以及机器学习任务。涵盖了从基础操作到高级应用,如视频处理、二维码检测、相机标定等,适合所有层次的开发者使用。

1. OpenCV介绍与多语言支持

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了超过2500种优化的算法,这些算法涉及图像处理、视频分析、特征检测、物体识别、机器学习等众多方面。OpenCV是用C++编写的,同时提供Python, Java, MATLAB等语言的接口,使得开发者能够在不同的编程环境中快速集成和应用其功能。

1.1 OpenCV的起源与发展

OpenCV 最初由英特尔公司发起,并由Willow Garage公司赞助,其目的是为了推动计算机视觉研究和应用的发展。现在,OpenCV已经发展成为一个全球范围内的开源项目,由来自世界各地的研究者和开发者共同努力,不断地添加新的模块和算法,以适应快速发展的计算机视觉领域。

1.2 多语言支持与社区

OpenCV的多语言支持是其一大亮点,特别在Python用户群体中极为流行。由于Python简单易学,且在数据科学和机器学习领域广泛使用,使得OpenCV在这一群体中获得了极大的欢迎。此外,OpenCV拥有一个活跃的社区,不仅提供问题解答,还不断有新的教程、代码贡献和讨论,极大地推动了这一技术的普及和应用。

OpenCV通过提供丰富的接口和文档,降低了图像处理和计算机视觉的门槛,使得无论是初学者还是经验丰富的开发者都能够从中受益。本章将介绍如何在多种编程语言中安装和使用OpenCV,以及如何利用它的多语言特性来完成各种计算机视觉任务。

2. 图像处理操作与基本算法

2.1 图像基础处理

2.1.1 图像的加载与显示

在OpenCV中,图像处理的基础始于图像的加载与显示。首先需要掌握如何从文件系统中加载一张图片,并在屏幕上显示它。以下是一个简单的Python示例代码,展示如何使用OpenCV库加载并显示一张图片:

import cv2

# 加载图片

image = cv2.imread('path/to/image.jpg')

# 检查图片是否正确加载

if image is not None:

# 显示图片窗口名称为 "Image"

cv2.imshow('Image', image)

# 等待任意键被按下

cv2.waitKey(0)

# 关闭所有OpenCV窗口

cv2.destroyAllWindows()

else:

print("图像未能加载,请检查路径是否正确")

在这段代码中, cv2.imread() 函数用于加载图片。它接受一个文件路径作为参数,并返回一个NumPy数组,代表图像数据。接着, cv2.imshow() 函数用于显示图像,它的第一个参数是一个字符串,用来指定窗口的名称,第二个参数是要显示的图像数据。 cv2.waitKey(0) 使窗口等待直到有按键被按下。 cv2.destroyAllWindows() 关闭所有由OpenCV创建的窗口。

2.1.2 像素访问与修改

图像在OpenCV中被表示为一个多维的NumPy数组,我们可以利用NumPy的索引功能来访问和修改像素值。以下是如何访问和修改特定像素的示例:

import numpy as np

import cv2

# 加载图片

image = cv2.imread('path/to/image.jpg')

# 检查图片是否正确加载

if image is not None:

# 获取图像尺寸

height, width, channels = image.shape

# 获取蓝色通道的第100行,第50列的像素值

blue_channel = image[100, 50, 0]

print("原始蓝色通道值:", blue_channel)

# 修改蓝色通道的值为255(白色)

image[100, 50, 0] = 255

# 显示修改后的图像

cv2.imshow('Modified Image', image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

在这个代码块中,我们首先获取图像尺寸,然后访问特定位置的像素值,并将其修改为最大值255(代表白色)。要注意的是,在OpenCV中,图像通常使用BGR颜色空间,所以蓝色通道是数组中的第一个维度。

2.1.2 像素访问与修改的深入理解

像素的访问和修改是图像处理的核心概念之一。深入理解这一点,可以让用户对图像的每一个细节进行控制。例如,用户可以通过遍历图像的每一个像素来进行像素级的操作。以下是一个示例,说明如何遍历图像的每个像素并将其转换为灰度值:

# 将图片转换为灰度

gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 遍历每个像素的灰度值

for i in range(height):

for j in range(width):

# 访问并修改像素灰度值

gray_image[i, j] = (gray_image[i, j] + 10) // 10 * 10

在这个代码段中,我们首先使用 cv2.cvtColor() 函数将加载的图像转换为灰度图像。接着通过双层循环遍历图像中的每一个像素,并使用简单的数学运算修改灰度值。通过这种方式,可以实现图像的去噪、滤波等操作。

2.2 颜色空间转换

2.2.1 常见颜色空间简介

颜色空间转换是图像处理中的一个基本操作,它涉及将图像从一个颜色空间转换到另一个。常见的颜色空间包括BGR、RGB、HSV、YCrCb等。BGR是OpenCV默认的颜色空间,而RGB更符合人类的视觉感知。HSV颜色空间则在颜色分离方面表现更好,常用于基于颜色的图像分割和滤波。YCrCb是一种亮度-色度颜色空间,特别适合于肤色检测等应用。

2.2.2 颜色空间转换方法

转换颜色空间通常使用OpenCV的 cv2.cvtColor() 函数。以下是如何将图像从BGR转换到HSV颜色空间的示例代码:

import cv2

# 加载图像

image = cv2.imread('path/to/image.jpg')

# 将图像从BGR转换到HSV

hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# 显示转换后的图像

cv2.imshow('HSV Image', hsv_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

这段代码展示了如何利用 cv2.cvtColor() 函数,通过指定 cv2.COLOR_BGR2HSV 作为参数,将图像从BGR颜色空间转换到HSV颜色空间。转换后的图像可以用于更高效的基于颜色的分析和处理。

2.3 图像滤波与增强

2.3.1 常用滤波技术

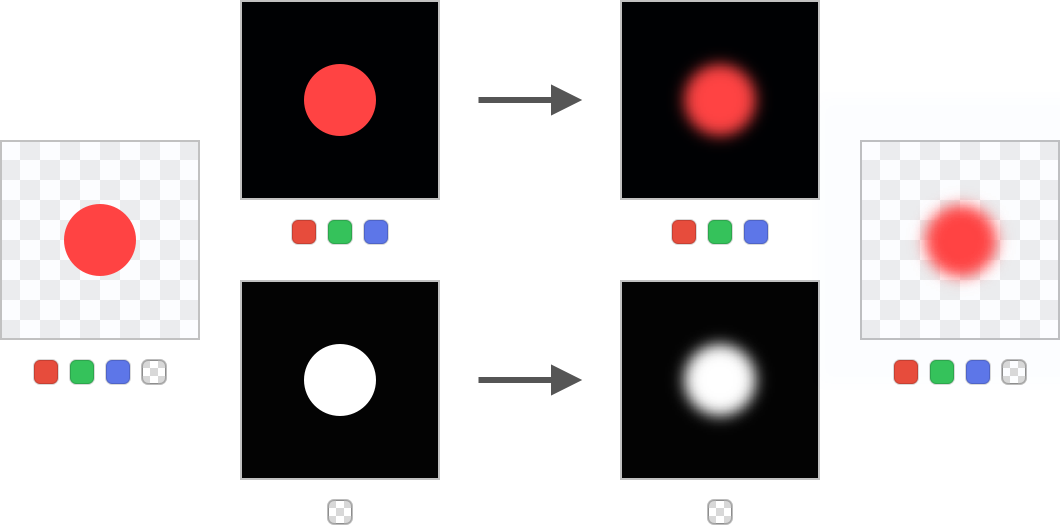

图像滤波是一种用于图像去噪和模糊的技术,常见的滤波技术包括高斯模糊、中值模糊和双边滤波。高斯模糊使用高斯函数作为权重对图像进行卷积操作,而中值滤波则用邻域像素的中值来替代中心像素,双边滤波则结合空间邻近度和像素值相似度进行滤波。

2.3.2 图像增强算法

图像增强旨在提高图像的质量,改善其视觉效果。常用的图像增强技术包括直方图均衡化、锐化和对比度调整。直方图均衡化可以提高图像对比度,通过调整图像的亮度分布来达到这个目的。锐化技术则强调图像边缘,使图像更清晰。对比度调整则通过改变图像中暗像素和亮像素的范围来增加图像的动态范围。

在实际应用中,图像滤波和增强技术可以结合使用,以达到特定的视觉效果。例如,先使用高斯模糊去噪,然后通过直方图均衡化进行对比度增强。

图像滤波与增强的深入理解

滤波和增强技术在图像处理中的重要性不言而喻,它们能够显著改善图像质量,满足各种复杂的应用需求。在进行滤波操作时,需要理解不同滤波器的特性和适用场景,如中值滤波在去除椒盐噪声方面效果显著,而高斯模糊则在平滑图像的同时可能会引入模糊。增强算法的选择同样需要根据实际问题来确定,直方图均衡化在提高图像整体亮度分布均匀性方面非常有效,但在一些需要局部对比度增强的应用中,它可能就不是最佳选择。

2.4 图像压缩与编码

2.4.1 图像压缩基础

图像压缩是减少图像文件大小的过程,常用于节省存储空间和加快网络传输。基本的图像压缩技术包括有损压缩和无损压缩。无损压缩通过消除冗余信息来减小文件大小,而不会丢失任何数据。相比之下,有损压缩会损失一些图像质量,以实现更高的压缩率。

2.4.2 图像编码技术与应用

常见的图像编码技术有JPEG、PNG和GIF等。JPEG使用有损压缩,适合压缩照片等复杂的图像,而PNG使用无损压缩,适合压缩图形和带有透明背景的图像。GIF使用一种称为LZW的无损压缩算法,适合简单图形的动画。

图像压缩与编码的深入理解

图像压缩和编码技术的选择对于不同的应用场景至关重要。在存储和传输大量图像数据时,合理的压缩可以节省大量的资源。然而,压缩比例越高,图像质量损失也可能越大,因此需要在压缩率和图像质量之间寻找一个平衡点。此外,不同类型的图像编码技术在处理速度、兼容性和透明度等方面也有所不同,这在选择合适的编码技术时也应该考虑。

在本章节中,我们对图像处理的基础操作进行了全面的探讨,涉及从加载显示、颜色空间转换,到滤波增强和编码压缩,内容由浅入深,涵盖了图像处理的核心概念与技术应用。通过具体的代码示例和参数解释,我们希望能够帮助读者更深入地理解和掌握OpenCV中的图像处理操作和基础算法。

3. 特征匹配与描述子使用

3.1 特征检测与描述子提取

特征检测和描述子提取是计算机视觉中用于图像分析和匹配的关键技术。它们帮助我们从图像中提取出关键信息,以便于进行图像比较、物体识别等任务。

3.1.1 SIFT和SURF特征

尺度不变特征转换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)是一种在图像中检测和描述局部特征点的算法。其核心思想是:在图像尺度空间中检测关键点,并为每个关键点生成一个描述符,该描述符在图像尺度和旋转变换下具有不变性。

import cv2

# 加载图像

img = cv2.imread('example.jpg')

# 创建SIFT检测器

sift = cv2.SIFT_create()

# 检测关键点和描述符

keypoints, descriptors = sift.detectAndCompute(img, None)

# 关键点可视化

keypoint_image = cv2.drawKeypoints(img, keypoints, None)

cv2.imshow('SIFT Keypoints', keypoint_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

代码逻辑说明:首先导入cv2模块,读取待处理的图像。然后创建SIFT检测器实例,对图像进行关键点检测及描述子提取,最后将关键点绘制在原始图像上,并显示结果。

SIFT由于其强大的特征检测能力,广泛应用于图像拼接、三维重建等场景。但它属于专利算法,因此有使用限制。为了应对这一问题,快速发展出了类似的非专利算法,如加速鲁棒特征(Speeded-Up Robust Features,SURF)。

SURF算法对SIFT进行了优化,具有更快的检测速度和更强的抗噪声性能。它同样可以在尺度和旋转变化下保持不变性,非常适合实时处理需求。

3.1.2 ORB特征描述子

Oriented FAST and Rotated BRIEF(ORB)特征是结合了FAST关键点检测器和BRIEF描述符的特征检测方法。ORB特征在保持计算高效的同时,具有较好的旋转不变性。

import cv2

# 加载图像

img = cv2.imread('example.jpg')

# 创建ORB检测器

orb = cv2.ORB_create()

# 检测关键点和描述符

keypoints, descriptors = orb.detectAndCompute(img, None)

# 关键点可视化

keypoint_image = cv2.drawKeypoints(img, keypoints, None)

cv2.imshow('ORB Keypoints', keypoint_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

代码逻辑说明:该部分代码和SIFT实现类似,不同之处在于创建的是ORB检测器实例。ORB使用FAST关键点检测器来定位特征点,并通过旋转BRIEF描述子提高描述的旋转不变性。

ORB因其实时性,经常被用于需要快速处理的场景,如SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)中的特征提取。

3.2 特征匹配技术

在获取了两个或多个图像的特征点及其描述子后,接下来的步骤是如何在这些图像中找到最佳的匹配点对。特征匹配技术的核心在于对比不同图像间特征的相似度,从而建立图像间的对应关系。

3.2.1 匹配算法对比

常见的特征匹配算法包括暴力匹配(Brute-Force Matching)、FLANN(Fast Library for Approximate Nearest Neighbors)匹配器、基于机器学习的匹配算法等。

暴力匹配算法是一种简单直观的匹配方法,通过计算两个特征描述子之间的欧氏距离,找到最近的点作为匹配对。尽管计算量大,但在特征点数量较少的情况下效果较好。

import cv2

import numpy as np

# 使用暴力匹配器

bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)

# 计算距离矩阵

matches = bf.match(descriptors1, descriptors2)

matches = sorted(matches, key=lambda x: x.distance)

# 可视化匹配结果

match_image = cv2.drawMatches(img1, keypoints1, img2, keypoints2, matches[:10], None)

cv2.imshow('Matches', match_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

代码逻辑说明:在这段代码中,我们创建了一个BFMatcher对象,指定使用Hamming距离作为度量标准,并开启crossCheck以确保匹配的双向一致性。计算得到的匹配对按距离排序,选择最匹配的10对进行可视化展示。

暴力匹配方法适用于特征数量较少的情况,但在特征较多或实时性要求高的场合下,FLANN匹配器和基于机器学习的算法可能更合适。FLANN是一种基于聚类的匹配方法,效率更高,特别适合大规模数据集的匹配问题。

3.2.2 实际应用案例

在实际应用中,如何选择合适的匹配算法和参数,需要根据具体的应用需求和环境来决定。比如,对于需要进行物体识别的应用,可能会优先考虑匹配准确率;而对于要求实时处理的应用,匹配速度则成为主要考虑因素。

以机器人导航为例,特征匹配可以应用于地图的构建和定位。机器人在运动过程中,通过摄像头采集图像,并利用特征匹配技术将新的图像与已有的地图进行匹配,从而确定机器人当前位置。在这个过程中,可能需要实时处理多帧图像,此时可以使用FLANN匹配器,以保证算法的执行效率。

3.3 描述子在对象识别中的应用

描述子不仅是图像匹配的基础,还在对象识别任务中发挥着重要作用。对象识别通常包括定位识别对象,并对识别结果进行分类。

3.3.1 对象识别流程

对象识别的基本流程通常包括:图像预处理、特征检测与提取、特征匹配、分类器决策等步骤。

graph LR

A[图像预处理] --> B[特征检测与提取]

B --> C[特征匹配]

C --> D[分类器决策]

流程图说明:图像预处理是整个识别流程的第一步,主要目的是改善图像质量以利于后续处理。接着是特征检测与提取阶段,这一阶段的目的是从图像中提取出有区分度的特征。提取到的特征需要通过匹配步骤在不同的图像或模型库中寻找相似对象。最后一步是通过分类器进行决策,对识别结果进行最终判断。

3.3.2 识别效果评估方法

评估对象识别效果的主要方法包括准确率(Precision)、召回率(Recall)、F1分数(F1 Score)以及混淆矩阵(Confusion Matrix)等。

准确率用于衡量预测为正的样本中实际为正的比例。召回率衡量的是所有实际为正的样本中被预测出来的比例。F1分数是准确率和召回率的调和平均数,用于同时考虑准确率和召回率。

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score, confusion_matrix

# 假设y_true和y_pred分别代表真实标签和预测标签

y_true = [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

y_pred = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

# 计算各项评估指标

precision = precision_score(y_true, y_pred)

recall = recall_score(y_true, y_pred)

f1 = f1_score(y_true, y_pred)

conf_matrix = confusion_matrix(y_true, y_pred)

print(f'Precision: {precision}')

print(f'Recall: {recall}')

print(f'F1 Score: {f1}')

print(f'Confusion Matrix:\n{conf_matrix}')

代码逻辑说明:首先导入sklearn.metrics中的评估函数,然后提供一组真实的标签和预测标签。之后计算并打印出准确率、召回率、F1分数和混淆矩阵。这些指标有助于全面评估识别模型的有效性。

准确率、召回率和F1分数可以帮助我们从不同角度评估模型性能,而混淆矩阵则以矩阵形式提供了一种更为直观的展示方式,用于分析模型预测错误的情况,为进一步优化模型提供依据。

本章节的内容通过深入浅出的方式,介绍了特征匹配与描述子在图像处理中的应用。从特征检测与描述子提取的技术细节,到特征匹配算法的对比及实际应用案例,最后讨论了描述子在对象识别中的作用及其效果评估方法,内容全面丰富,为计算机视觉领域的读者提供了深度学习与实践应用的全面视角。

4. 深度学习模型应用(DNN)

4.1 深度学习基础

4.1.1 神经网络概念与结构

深度学习是机器学习的一个分支,它受到人类大脑中信息处理方式的启发,通过构建多层的神经网络来实现复杂的数据建模和分析。一个典型的神经网络由输入层、若干隐藏层和输出层组成,每一层由多个神经元组成。

在输入层,网络接收原始数据。隐藏层是网络的中间层,每一层通过非线性变换来处理数据,以便网络能够学习数据的复杂结构。输出层负责根据前面隐藏层的信息产生预测结果。

深度学习的关键在于多层结构,也称为深层网络,可以自动提取数据特征,而不需要人工干预。这使得深度学习在图像识别、自然语言处理和声音识别等领域非常成功。

4.1.2 深度学习框架对比

深度学习领域目前有多个流行的框架,其中较为知名的包括TensorFlow、PyTorch、Caffe和Keras等。TensorFlow是由谷歌开发的一个开源框架,它具有较强的生产环境部署能力和良好的生态系统支持。PyTorch则以动态计算图的优势,受到学术界和研究者的青睐。Caffe以其在图像处理中的高效计算著称,而Keras则以其易用性和模块化受到初学者的喜爱。

不同的深度学习框架有不同的设计理念和使用场景,用户在选择时需要根据项目需求、团队技能以及部署环境等因素进行综合考量。

4.2 OpenCV中的DNN模块

4.2.1 模型的加载与配置

OpenCV库中的DNN模块支持多种深度学习框架导出的模型,包括Caffe、TensorFlow、Torch/PyTorch和Darknet等。开发者可以使用DNN模块来加载、配置和推理深度学习模型。

加载一个预训练的深度学习模型通常涉及到读取模型文件和权重文件。在OpenCV中,可以使用 cv2.dnn.readNet 函数实现这一过程,如下代码块所示:

net = cv2.dnn.readNet(model='path_to_model.pb', config='path_to_config.pbtxt', framework='caffe')

在这里, model 参数指的是模型的结构文件, config 参数是模型配置文件, framework 参数则是指定模型的框架类型。加载网络之后,可以根据需要对网络进行配置,例如设置输入层的大小、载入权重、设置输入值等。

4.2.2 图像的预处理与推理

一旦深度学习模型被加载和配置,接下来的步骤是进行图像预处理,将其转换为模型可以接受的格式,然后进行推理(inference)操作。推理是指通过前向传播算法将输入数据通过网络层,以产生输出结果的过程。

对于图像的预处理,可能包括调整图像大小、归一化像素值、减去平均值等操作。这些操作通常是为了满足模型在训练阶段的输入要求。以下是一个使用OpenCV进行图像预处理和推理的示例:

# 加载图像

image = cv2.imread('path_to_image.jpg')

blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, scalefactor=1.0, size=(300, 300), mean=(104, 117, 123))

# 预处理后的数据设置为网络的输入

net.setInput(blob)

# 推理

output = net.forward()

在这里, blobFromImage 函数负责将加载的图像转换为适合模型输入的blob格式。 scalefactor 参数用于缩放像素值, size 参数为模型要求的输入尺寸, mean 参数为预训练过程中计算出的均值。之后,将blob设置为网络的输入,并执行前向传播得到输出。

4.3 深度学习模型的实际应用

4.3.1 人脸检测与识别

深度学习模型在人脸检测与识别任务中表现出色,OpenCV DNN模块支持多种如MTCNN、SSD等高级模型,这些模型能够实现精确的人脸检测,并且可以提取人脸特征以用于后续的识别任务。

在人脸检测的应用中,模型通常输出检测到的人脸的坐标和尺寸。这些信息可以用于裁剪图像中的人脸区域,以便进一步分析或者识别。

对于人脸识别,通过预训练的深度学习模型可以提取人脸的特征,然后通过比较这些特征与数据库中的特征进行匹配识别。通常,在OpenCV中进行人脸识别的基本流程包括:

- 使用深度学习模型进行人脸检测,获取人脸区域。

- 通过另一预训练模型提取人脸特征。

- 对提取的特征与已知人脸特征进行比对,找到最相似的匹配。

4.3.2 物体分类与检测

物体检测(Object Detection)和分类(Classification)是深度学习在计算机视觉中另一个重要应用。通过物体检测,模型不仅能够识别图像中的物体类别,还能够确定这些物体的位置和大小。分类任务则更为简单,仅关注于物体的类别预测。

OpenCV的DNN模块支持多种物体检测模型,例如YOLO、Faster R-CNN、SSD等。这些模型能够对输入的图像进行处理,输出每个检测到的物体的类别和位置坐标。

利用OpenCV实现物体检测的基本步骤通常包括:

- 选择合适的预训练模型,如YOLOv3或SSD。

- 将图像转换为模型所需的输入格式。

- 执行网络推理,得到检测结果。

- 对结果进行后处理,包括阈值筛选、非极大值抑制等,以获取最终的检测框和类别信息。

物体分类和检测不仅可以应用于静态图片,也可以扩展到视频流中,实现连续的对象识别和跟踪。在实际应用中,比如智能监控、自动驾驶等领域,深度学习的物体检测与分类技术发挥了巨大的作用。

5. 机器学习算法实现

5.1 机器学习理论基础

5.1.1 常见算法分类与原理

在当今的机器学习领域中,算法分类丰富多样,被广泛应用于各种数据挖掘与分析任务。按照学习方式划分,可以分为监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习。

-

监督学习 :算法通过有标签的数据集进行训练,模型学习输入和输出之间的关系。常见的监督学习算法包括线性回归、逻辑回归、支持向量机(SVM)、决策树和随机森林等。

-

无监督学习 :与监督学习不同,无监督学习处理的是无标签的数据。它旨在发现数据中的隐藏结构,聚类是无监督学习中常用的方法,如K-means聚类、层次聚类和DBSCAN等。

-

半监督学习 :结合了监督学习和无监督学习的优点,使用少量标签数据和大量未标记数据进行训练。它适用于标记数据获取成本高的场景。

-

强化学习 :通过让算法与环境互动来学习如何做出决策。在机器学习中,强化学习被用来训练机器人、自动驾驶车辆等。

机器学习算法的实现都依赖于对数据的理解和对模型的调优,为达到预期目标,算法的选择和应用都需要结合具体问题来确定。

5.1.2 训练模型与测试流程

训练模型是机器学习中的核心步骤,主要流程包括数据准备、特征工程、模型选择、模型训练、模型验证和模型测试。模型训练的目标是最小化模型在训练数据上的损失函数。

-

数据准备 :数据清洗、数据转换、数据划分(训练集、验证集、测试集)。

-

特征工程 :选择、提取或构造对问题有用的特征,同时进行特征缩放和编码。

-

模型选择 :基于问题类型、数据集规模和复杂度选择合适的算法。

-

模型训练 :使用训练集数据训练模型参数。

-

模型验证 :使用验证集调整模型参数,如学习率、正则化强度、树的深度等,以防止过拟合。

-

模型测试 :使用测试集数据评估模型性能,常用的评估指标包括准确率、召回率、F1分数等。

机器学习模型的训练和测试流程是一个循环迭代的过程,需要通过不断的实验来优化模型性能。

5.2 OpenCV中的ML模块

5.2.1 数据的准备与预处理

OpenCV中的ML模块提供了广泛的机器学习工具和方法,可用于图像处理、计算机视觉和一般数据科学问题。使用OpenCV进行机器学习首先涉及数据的准备与预处理。

数据的准备通常包括数据的加载、数据集的划分以及特征的选择。以下是一个简单的数据预处理示例:

import numpy as np

import cv2

# 加载数据集

data = np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', skiprows=1)

# 分离特征和标签

X = data[:, :-1] # 所有行,除了最后一列

y = data[:, -1] # 所有行,最后一列

# 划分训练集和测试集

trainX, testX, trainY, testY = cv2.ml.TrainTestSplit(X, y)

# 特征缩放

scaler = cv2.ml.StatModel_create()

scaler.train((trainX, cv2.ml.ROW_SAMPLE), cv2.ml.STAT_MODEL_NORMALIZE)

trainX_scaled = scaler.predict((trainX, cv2.ml.ROW_SAMPLE))[1]

testX_scaled = scaler.predict((testX, cv2.ml.ROW_SAMPLE))[1]

在上述代码中,使用 numpy 加载数据集,并将其拆分为特征集 X 和标签 y 。然后使用 cv2.ml.TrainTestSplit 方法将数据集划分为训练集和测试集,并利用 cv2.ml.StatModel_create 方法对特征进行标准化处理。

5.2.2 模型训练与参数调优

在OpenCV中,可以通过其机器学习模块中的不同类来实现各种机器学习算法。例如,使用 cv2.ml.SVM_create 创建支持向量机(SVM)模型, cv2.ml.ARTIFICIAL_NEURAL_NETWORK 创建神经网络模型等。以下是一个使用SVM进行模型训练的示例:

# 创建SVM分类器实例

svm = cv2.ml.SVM_create()

# 设置SVM参数

svm.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC)

svm.setKernel(cv2.ml.SVM_RBF)

svm.setTermCriteria((cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 100, 1e-6))

# 训练模型

svm.train(trainX_scaled, cv2.ml.ROW_SAMPLE, trainY)

# 进行预测

ret, results, _, _ = svm.predict(testX_scaled)

在上述代码段中,首先初始化SVM模型并设置其类型为 C_SVC (即C支持向量分类),使用径向基函数(RBF)作为核函数,并设置训练的终止条件。然后调用 train 方法训练模型,并使用训练好的模型进行预测。

调优通常包括调整SVM的C和gamma参数,使用网格搜索(Grid Search)和交叉验证(Cross-Validation)是常见的参数调优策略。

5.3 机器学习案例分析

5.3.1 机器视觉应用实例

机器视觉中,机器学习技术可以用于人脸识别、物体检测等多种场景。在此介绍一个使用OpenCV进行人脸检测的简单实例。

# 加载预训练的Haar级联分类器

face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')

# 读取图像

img = cv2.imread('person.jpg')

# 进行人脸检测

faces = face_cascade.detectMultiScale(img, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5)

# 在检测到的人脸周围画矩形框

for (x, y, w, h) in faces:

cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)

# 显示图像

cv2.imshow('Face Detection', img)

cv2.waitKey(0)

上述代码利用OpenCV提供的Haar级联分类器,读取一张包含人脸的图片,并检测出图像中的人脸位置,然后在每张人脸周围绘制矩形框。

5.3.2 预测准确性评估与优化

在机器学习模型的应用中,准确性和效率至关重要。评估通常采用混淆矩阵(Confusion Matrix)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1分数等指标。优化则涉及特征选择、模型选择、参数优化等方法。以下是使用混淆矩阵评估二分类模型性能的示例:

# 假设我们有一个测试数据集的真实标签和模型预测标签

true_labels = np.array([1, 0, 1, 0, 1])

predicted_labels = np.array([1, 1, 0, 1, 0])

# 创建混淆矩阵

conf_matrix = confusion_matrix(true_labels, predicted_labels)

print(conf_matrix)

# 计算准确率、召回率和F1分数

from sklearn.metrics import accuracy_score, recall_score, precision_score, f1_score

print("Accuracy:", accuracy_score(true_labels, predicted_labels))

print("Recall:", recall_score(true_labels, predicted_labels))

print("Precision:", precision_score(true_labels, predicted_labels))

print("F1 Score:", f1_score(true_labels, predicted_labels))

这段代码首先导入 sklearn.metrics 中的性能评估函数,然后计算并打印出混淆矩阵和性能指标。通过这些指标,可以对模型进行调整和优化,比如调整分类阈值、重新选择特征或改变模型结构等。

机器学习案例分析中的这些实际应用,说明了如何在实际问题中应用机器学习技术,以及如何对模型进行评估和优化,来提高预测的准确性和效率。

6. 视频处理与运动分析

6.1 视频文件读写操作

6.1.1 视频捕获与帧提取

视频捕获是视频处理的第一步,它涉及到从视频文件或摄像头中读取连续帧。在OpenCV中,我们可以使用 VideoCapture 类来实现视频的捕获。下面是一个简单的示例,展示了如何使用OpenCV读取视频文件的帧:

import cv2

# 打开视频文件

cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')

# 检查视频是否成功打开

if not cap.isOpened():

print("Error: Could not open video.")

exit()

while True:

# 逐帧捕获视频

ret, frame = cap.read()

# 如果正确读取帧,ret为True

if not ret:

print("Can't receive frame (stream end?). Exiting ...")

break

# 显示帧

cv2.imshow('frame', frame)

# 按'q'退出循环

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

# 释放VideoCapture对象

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

这段代码首先创建了 VideoCapture 对象,并尝试打开名为 video.mp4 的视频文件。通过循环,它逐帧读取视频内容并显示每一帧,直到用户按下’q’键。最后,释放视频对象并关闭所有窗口。

6.1.2 视频编码与输出

编码和输出视频是视频处理的另一关键步骤,通常涉及到帧的压缩和视频格式的转换。在OpenCV中,我们可以使用 VideoWriter 类将捕获的帧写入到一个新的视频文件中。以下是如何使用 VideoWriter 进行视频编码输出的示例:

import cv2

# 打开视频文件

cap = cv2.VideoCapture('input_video.mp4')

# 获取视频的宽度、高度和帧率

frame_width = int(cap.get(3))

frame_height = int(cap.get(4))

fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

# 定义输出视频的编码格式和目标文件

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')

out = cv2.VideoWriter('output_video.avi', fourcc, fps, (frame_width, frame_height))

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

print("Can't receive frame (stream end?). Exiting ...")

break

# 在这里可以对帧进行处理

# ...

# 写入帧到输出视频

out.write(frame)

# 显示帧

cv2.imshow('frame', frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

# 释放VideoCapture和VideoWriter对象

cap.release()

out.release()

cv2.destroyAllWindows()

上述代码示例中,首先定义了视频的宽度、高度和帧率,并创建了 VideoWriter 对象来输出编码为 XVID 格式的新视频文件。通过循环读取帧,并在对帧进行处理(如滤波、增强等)之后,将帧写入到输出文件中。

6.2 运动检测与跟踪

6.2.1 光流法与背景减除法

运动检测是指识别在视频帧序列中移动的物体。常用的运动检测方法包括光流法和背景减除法。光流法基于帧间像素强度的差异来计算运动,而背景减除法则是将当前帧与预先设定的背景模型相比较来检测运动。

以下是使用背景减除法实现运动检测的一个简单示例:

import cv2

# 创建背景减除器对象

backSub = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()

# 打开视频文件

cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# 应用背景减除

fgMask = backSub.apply(frame)

# 显示原始帧和前景掩码

cv2.imshow('frame', frame)

cv2.imshow('fgMask', fgMask)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

在这个例子中,我们使用了 BackgroundSubtractorMOG2 类来创建背景减除器。对于每一帧,我们调用 apply 方法来获取前景掩码(即检测到的运动区域)。然后显示原始帧和前景掩码。

6.2.2 运动目标跟踪实现

运动目标跟踪是指在视频序列中持续追踪一个或多个运动目标。光流法同样可以用于运动目标的跟踪。在OpenCV中,我们可以使用 cv2.calcOpticalFlowPyrLK 函数实现基于光流的跟踪:

import cv2

import numpy as np

# 读取第一帧

cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')

ret, old_frame = cap.read()

# 设置感兴趣的区域(ROI)

x, y, w, h = 300, 200, 100, 50

old_gray = cv2.cvtColor(old_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

rect = (x, y, w, h)

cv2.rectangle(old_frame, rect, (0, 255, 0), 2)

p0 = np.array([[x+w/2, y+h/2]], dtype=np.float32)

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

frame_gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

p1, st, err = cv2.calcOpticalFlowPyrLK(old_gray, frame_gray, p0, None)

# 选择最接近中心的点

if len(p1) != 0:

p1 = p1.reshape(-1, 2)

p0 = p1[np.argmin((p1**2).sum(axis=1))]

else:

break

cv2.circle(frame, tuple(p1), 5, (0, 255, 0), -1)

cv2.line(frame, tuple(p1), tuple(p0), (0, 255, 0), 2)

cv2.imshow('frame', frame)

old_gray = frame_gray.copy()

p0 = np.array([p1], dtype=np.float32)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

在这段代码中,我们首先使用 cv2.calcOpticalFlowPyrLK 跟踪第一帧中定义的ROI区域内的一点。之后的每一帧,我们再次使用光流法来追踪上一帧中得到的点。这样就可以在视频中追踪目标物体了。

6.3 高级运动分析技术

6.3.1 人体姿态估计

人体姿态估计是指在视频序列中检测和跟踪人体的关键点,如头部、肘部、膝盖等。OpenCV提供了 Pose Estimation 功能,可以用来实现这一高级运动分析技术。

import cv2

import sys

# 初始化模型

pose_net = cv2.dnn.readNetFromCaffe('pose_model.prototxt', 'pose_model.caffemodel')

# 打开视频文件

cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# 构造输入数据并进行前向传播

blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 1.0, (368, 368), (87.0, 104.0, 123.0), swapRB=False)

pose_net.setInput(blob)

out = pose_net.forward()

# 通过分析输出数据提取姿态关键点...

# ...

# 显示处理后的帧

cv2.imshow('Pose Estimation', frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

在这个例子中, pose_model.prototxt 和 pose_model.caffemodel 是预训练的人体姿态估计模型。通过输入视频帧到模型,我们可以得到人体姿态的关键点位置。

6.3.2 多目标跟踪与识别

多目标跟踪是在视频序列中同时跟踪多个目标,并识别每个目标的身份。在OpenCV中,可以利用深度学习模型和 MultiTracker 类来实现这一功能。

import cv2

# 初始化跟踪器

tracker_types = ['BOOSTING', 'MIL', 'KCF', 'TLD', 'MEDIANFLOW', 'GOTURN', 'MOSSE', 'CSRT']

trackers = cv2.legacy.TrackerSelector_create()

tracker = trackers.selecttracker(tracker_types[0])

# 初始化多目标跟踪器

multi_tracker = cv2.legacy.MultiTracker_create()

# 打开视频文件

cap = cv2.legacy.VideoCapture('video.mp4')

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# 每帧更新跟踪器位置

success, boxes = tracker.update(frame)

# 将成功跟踪的对象区域添加到多目标跟踪器

for i in range(len(boxes)):

multi_tracker.add(cv2.legacy.TrackerMOSSE_create(), frame, boxes[i])

# 绘制跟踪的矩形框

for i, newbox in enumerate(boxes):

p1 = (int(newbox[0]), int(newbox[1]))

p2 = (int(newbox[0] + newbox[2]), int(newbox[1] + newbox[3]))

cv2.rectangle(frame, p1, p2, (0,255,0), 2, 1)

# 显示跟踪的视频帧

cv2.imshow('MultiTracker', frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

在此代码中,我们首先初始化了一个 Tracker ,然后创建了一个 MultiTracker 对象。在每一帧中,我们更新跟踪器的位置,并将成功跟踪到的矩形框区域加入到 MultiTracker 中。这样,我们就可以在视频序列中实现多目标跟踪。

简介:OpenCV是一个包含丰富图像处理和计算机视觉算法的跨平台库。最新版本4.0.1提供了大量的更新,满足图像识别和机器学习领域的需求。本手册作为开发者的重要资源,详细介绍了如何使用OpenCV的各种编程语言接口进行图像操作、特征匹配、深度学习以及机器学习任务。涵盖了从基础操作到高级应用,如视频处理、二维码检测、相机标定等,适合所有层次的开发者使用。

704

704

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?