一个人,只要他目睹了自然界固有的美丽,就再也无法离开。他要么成为诗人,要么成为博物学家,如果他视力不错,观察能力足够敏锐,他可能同时成为诗人和博物学家。

-------------------- 康拉德・洛伦茨

童年自然养育的启蒙:野性花园里的生命课堂

在奥地利的一个富裕家庭里,诞生了康拉德・洛伦茨这位生物心理学家,他作为家中的小儿子,尽享父母的宠爱。

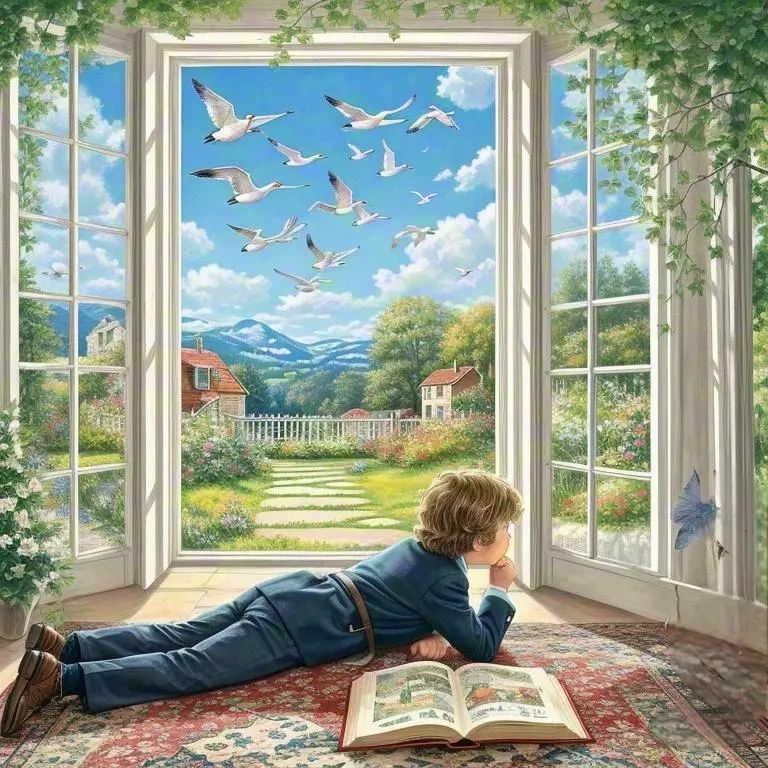

当其他孩子沉迷玩具时,他却对窗外掠过的野雁群着迷——这个富裕家庭的庭院,成为他最初的自然实验室。

六岁那年,小洛伦茨聆听了经典名著《骑鹅旅行记》,自此便在心底埋下了一颗奇特的种子 —— 渴望变成野鹅,与它们一同翱翔天际。然而,这个愿望显然难以实现,于是他便萌生了养野鹅的想法,想要与这些生灵近距离相伴。

然而,父母最初对于他的养野鹅计划并不看好。母亲担心野鹅会破坏家中精心打理的花园,认为那是一片不可逆转的破坏;父亲则从动物福利的角度出发,觉得让孩子在年幼之时养殖野鹅,未免有虐待动物之嫌。可小洛伦茨的倔强劲儿上来了,他对养野鹅的执着近乎痴迷,根本不为父母的反对所动摇。父母在儿子的软磨硬泡下,无奈选择了折中的办法,给他带来了一只可爱的小鸭子,试图以此来安抚他那颗向往野鹅的心。

谁承想,这一决定竟成了洛伦茨传奇人生的开端。小洛伦茨开始了他的养鸭生涯,他凭借着与生俱来的爱心与耐心,精心照料着这只鸭子,从喂食到清理鸭舍,从陪着鸭子嬉戏到观察它的作息规律,事无巨细、一丝不苟。而这只鸭子也相当争气,在他的悉心呵护下,竟活到了十五岁高龄,这远远超出了鸭子三到八年的平均寿命。

父母的妥协(赠送小鸭子而非野鹅)看似无奈,实则暗含自然养育的智慧:既保护孩子对生命的热情,又引导其建立责任边界。

小洛伦茨每天清晨拎着饲料桶走向鸭舍的身影,正是自然教育最鲜活的范本。在与鸭子共处的5000多个日夜中,他习得的不仅是投喂与清洁,更是对生命节律的敬畏:观察鸭子梳理羽毛时的专注、记录不同季节的鸣叫变化、发现动物对天气的预知能力。

这只奇迹般存活15年的鸭子(远超平均寿命),用生命的韧性向他展示自然法则——这种童年与生命共舞的经历,远比教科书更能塑造科学直觉。

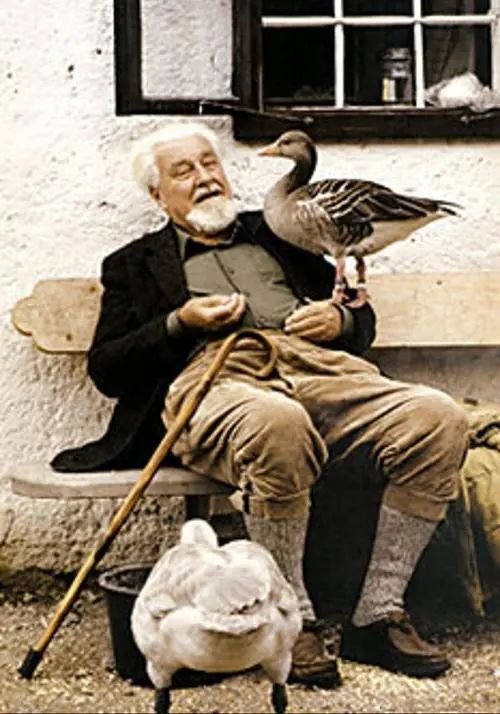

这一经历不仅让洛伦茨积累了宝贵的养殖经验,更在他幼小的心灵中种下了一颗对动物行为研究的种子,为他日后成为动物行为学领域的巨匠奠定了坚实的基础。随着岁月流转,洛伦茨逐渐成长为一名青年学者,他始终没有忘记儿时的梦想,终于有机会开启了他的养鹅生涯,同时也没有放弃对鸭子的研究。

在与这些动物相处的漫长岁月里,他敏锐地洞察到了一个神奇的现象 —— 印刻效应。

印刻效应:自然养育馈赠的科学密钥

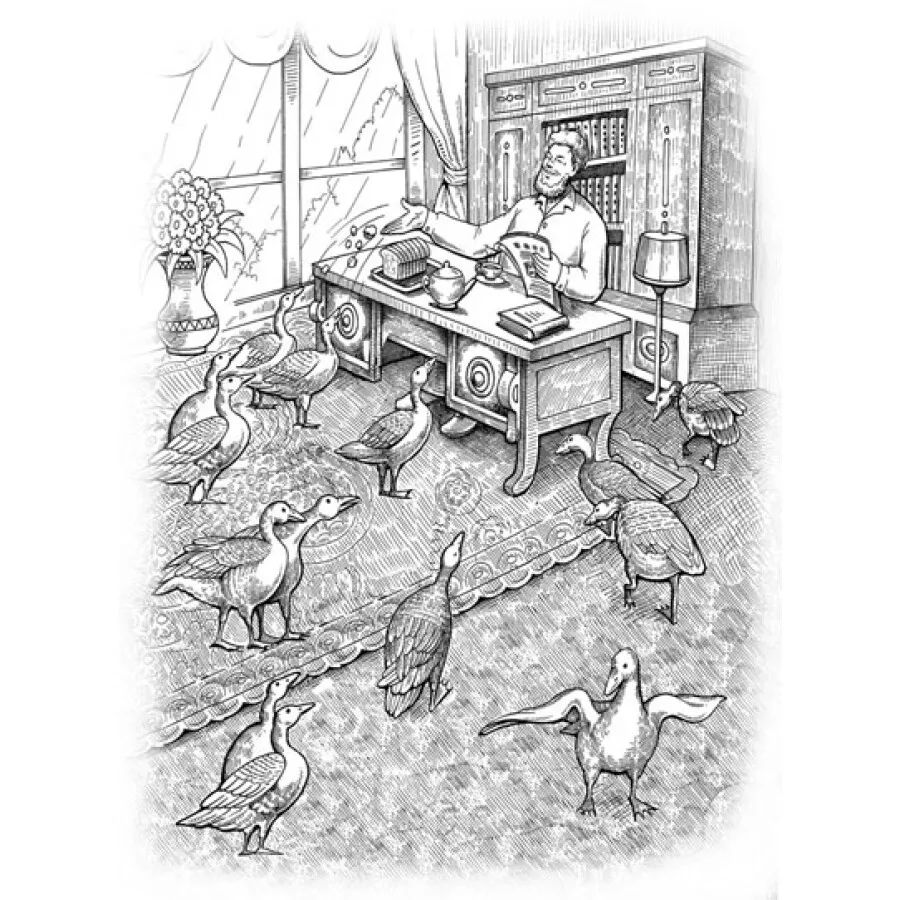

他发现,小鸭子在破壳而出后不久,会对其所接触到的第一个活动对象产生一种近乎本能的偏好与追随反应。无论是母鸭那熟悉的身影,还是偶然出现的人类,抑或是形态各异的电动玩具,只要在关键的十到十六个小时内出现在它们眼前,就会被它们视为 “母亲”,从而紧紧跟随其后,寸步不离。为了验证这一发现,洛伦茨精心设计了一系列实验。在实验中,他巧妙地将新生的小鸭子与母鸭隔离,在它们出生后的关键时间段内,让他们首先看到自己。

令人惊叹的一幕发生了,这些毛茸茸的小生灵在洛伦茨身后摇摇晃晃地排成一列,将他当成了自己的母亲,毫无保留地信任与依赖着他。这一发现揭示了动物行为发展中的关键期理论,它如同一把钥匙,开启了人类对动物早期行为塑造的全新认知之门。这一理论成果犹如一颗石子投入平静的湖面,在学术界激起了层层涟漪,引发了科学家们对动物行为学的深入探索与研究,也为洛伦茨赢得了广泛的赞誉与认可。

二十年后,当洛伦茨在阿尔滕贝格河畔追逐新生小鸭时,童年埋藏的观察力终于迸发火花。那些在泥泞鸭舍里积累的直觉,让他敏锐捕捉到“关键期”的存在——小鸭破壳后10-16小时的黄金窗口期,正是自然赋予的生命密码。当他故意让自己成为雏鸭“第一眼母亲”时,背后是童年养鸭时发现的规律:动物对环境的敏感远超人类想象。

这项颠覆性的发现,本质是自然养育的延续:幼年与鸭子建立的共生关系,让他学会以平等视角理解动物行为。若没有童年时期在花园里与鸭子的朝夕相处,他或许会像传统学者般困在实验室笼架前,而非发现“追随行为”背后鲜活的生命逻辑。

自然伤痕与救赎:战火中的生态反思

1938 年,在奥地利被纳粹德国吞并的动荡局势下,洛伦茨加入了纳粹党,并接受了纳粹政权之下的心理学系主任职务。在第二次世界大战中,他作为大学心理学教授被征召入伍,担任德军医师,投身到了与苏联的战争中。最终被苏联军队俘虏,沦为战犯,在监狱中度过了四年时光。这段经历也让他深刻反思了自己的行为与选择。

1944年苏联战俘营的寒夜里,洛伦茨裹着破毯子记录麻雀的求偶行为。这份在绝境中坚守的观察习惯,正是童年自然养育锻造的“生命锚点”。战争期间他曾误入歧途,但鸭群印刻在记忆里的自然伦理最终唤醒良知——正如小鸭将“母亲”印记刻入基因,自然教育赋予的生态价值观早已深植他的灵魂。

从监狱归来后,洛伦茨毅然决然地回归到他最为热爱的学术研究领域,重拾起因战争而中断的科研事业。

获释后他在多瑙河畔重建动物行为研究所,刻意采用开放式饲养模式。那些允许狐狸幼崽在研究员膝头玩耍的场景,恰似当年父母容忍他在花园养鸭的复刻——他终其一生都在证明:人类与自然的良性互动,必须始于童年时期对生命的真切触碰。

凭借着坚韧不拔的毅力与深厚的学术功底,他继续在动物行为学的道路上砥砺前行,努力为这一学科的发展添砖加瓦。

诺奖启示:自然养育的终极价值

凭借着在动物习性研究领域的卓越贡献,1973 年,洛伦茨荣获诺贝尔生理学或医学奖,成为习性学领域的开山祖师。这一奖项不仅是对他个人科研成果的高度肯定,更是对动物行为学这一学科重要性的有力彰显,也向世人宣告了他在科学史上的重要地位,激励着无数后来者投身于探索动物行为奥秘的征程之中。

1973年诺贝尔奖颁奖词中特别提到:

“洛伦茨博士教会人类谦卑地重新审视动物智慧。”

这份洞察力的根源,可追溯到他六岁时为野雁神魂颠倒的瞬间。

当代神经科学研究证实:

儿童在10岁前与自然生命的深度互动,能显著增强前额叶皮层突触连接

——这正是洛伦茨奇迹般科学直觉的生物学注脚。

如今维也纳自然教育博物馆里,陈列着他童年养鸭的素描本。

泛黄纸页上稚嫩的爪印测量图与排泄物记录,无声诉说着一个真理:

最好的科学启蒙不在教室,而在允许孩子弄脏双手的自然旷野。

正如洛伦茨晚年所言:

“我所有成就的种子,都来自父母当年容忍的那只‘花园破坏者’。”

你家娃要干啥,让他做吧,多接触大自然,兴许以后能弄个奖回来!

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?