《乌鸦喝水》(英语:The Crow and the Pitcher,或译为《乌鸦和水壶》)是《伊索寓言》里的一则故事。故事描绘了一只乌鸦通过向水壶中投掷小石块而喝到壶中的水,我们大约在一年级都有学过,译文如下

乌鸦喝水(The Crow and the Pitcher)

一只乌鸦口渴了,四处寻找水源。它飞了很久,终于发现了一个水罐。乌鸦把嘴伸进水罐,却发现水位太低,够不着。

于是,乌鸦开始环顾四周,思考解决办法。它没有放弃,而是想出了一个聪明的主意:乌鸦捡起地上的小石子,一颗一颗地投进水罐里。

随着石子越来越多,水位逐渐上升。最终,水面升得足够高,乌鸦成功喝到了水。

正所谓:危急时刻,利用好智慧,能帮助我们脱困。

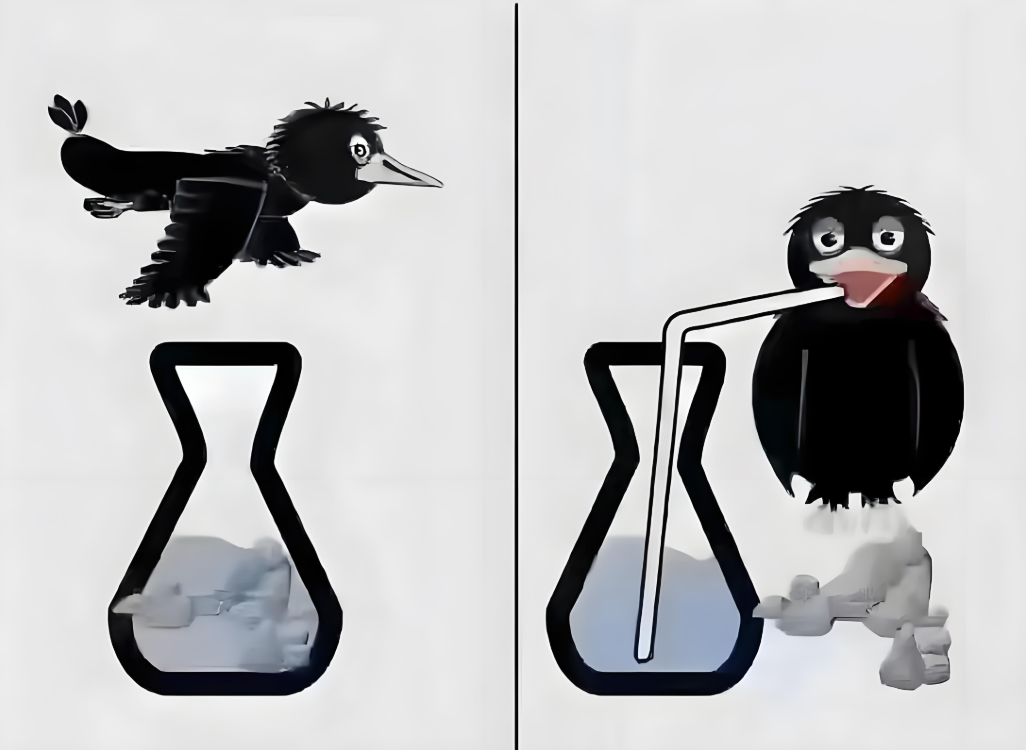

新时代,我们通过科学实验发现,乌鸦通过给瓶子中加石子的方式喝到水的可能性其实很小。如果瓶子中有水,最佳的喝水方式应该是用吸管。

在遥远的古代,智慧的光芒已经开始照耀人类的心灵。虽然“乌鸦找水喝”的故事中,乌鸦巧妙地利用石子提升水位来解渴的情景并未真实发生,但人类对于便捷饮水的追求却从未停歇。

考古学的发现揭示了一个令人惊叹的事实:早在5000多年前的两河流域下游,苏美尔城里,人类已经迈出了饮用方式的一大步,

不过人类与动物的差距不仅在于发明工具,还在于改进工具。早期的吸管很多来自自然材料,比如中国古代也会用中空的芦苇秆来喝酒。

明代杨慎在《艺林伐山·芦酒》一文中记载了“以芦为筒,吸而饮之”的饮酒方式,即用芦秆插在酒桶中吸酒

为什么要用吸管喝酒?古时候发酵工艺不过关,酒罐子底下很大一部分都是发酵剩下来的残渣,用吸管能避免糊嘴。

唐代 鎏金银荷叶吸杯 高1.5cm 口径3.5cm

清代 荷花吸杯 清华大学艺术博物馆藏

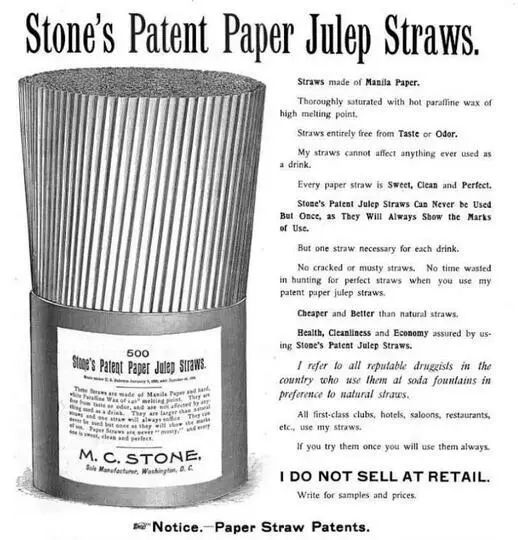

而真正作为工业产品的吸管,要到19世纪80年代才出现。

从自然材料如芦苇秆到人造吸管的演变,见证了人类对于工具的改进与创新。

19世纪80年代,一位名叫马文·史东的美国商人,在炎炎夏日中找到了灵感。

他厌倦了黑麦秸秆吸管在冷饮中断裂的烦恼,于是从香烟包装中汲取灵感,用纸张卷绕成吸管,并用胶粘牢。这一简单的创新,不仅开启了人造吸管的新纪元,也让纸吸管成为了现代意义上的吸管鼻祖。

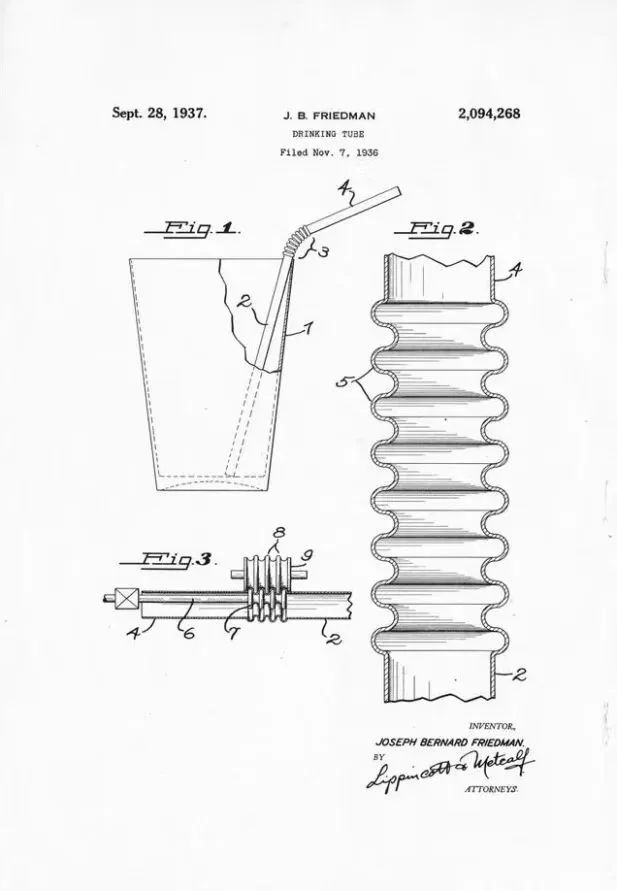

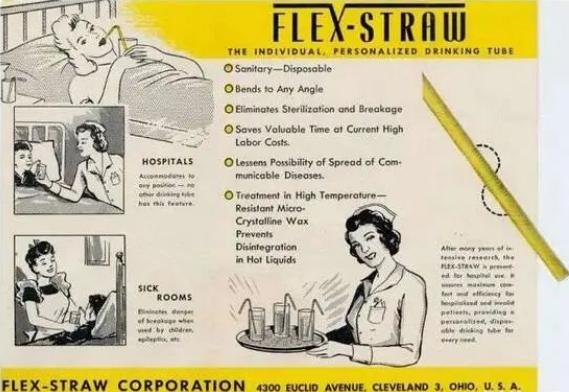

1888年,马文为自己的发明申请了专利,并在1890年开设了专门生产纸吸管的工厂。随着时代的变迁,另一位发明家约瑟夫·弗里德曼对纸吸管进行了进一步的改良,通过加入螺纹设计,使得吸管能够弯曲,为卧床病人带来了极大的便利。

吸管的流行与公共卫生的发展紧密相连。人们出于健康考虑,逐渐接受了吸管这一便捷、廉价且易于生产的饮品配件。

马文的吸管发明恰逢美国城市化进程的关键时刻。随着人们纷纷涌入城市,苏打水喷泉成为了街头巷尾的热门聚会场所。然而,直接饮用喷泉中的水不仅不雅,还存在卫生隐患。吸管的出现,恰好解决了这一问题,使得饮用变得更加文明与卫生。1911年,专门盛放吸管的盒子的设计更是进一步提升了饮用的便捷性与卫生性。

随着快餐文化的兴起,吸管作为饮食套装的一部分,出现在了所有现代化餐厅中。麦当劳等跨国企业的统一服务标准,更是推动了吸管的广泛普及。

在吸管的材料演变上,从纸吸管到塑料吸管的升级,标志着人类对于材质选择的又一次智慧飞跃。20世纪50年代,随着塑料行业的迅猛发展,塑料吸管因其硬度高、不易变形、易于戳透瓶盖等优点,逐渐取代了纸吸管,成为了快餐行业的标配。

如今,吸管已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。它见证了人类从自然材料到人造材料、从简单工具到复杂设计的智慧演变。在这个过程中,我们不仅享受到了便捷与舒适,更深刻地体会到了人类智慧的无穷魅力。

490

490

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?