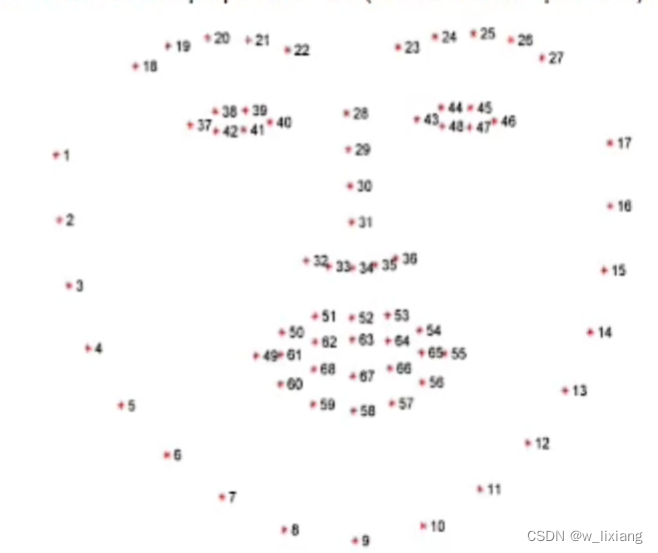

人脸的各个部位是按照特定的位置存在的,所以便可以对其进行序列设置。

这就是一个人脸序列的设计,当然我们可以有自己的设置,但是接下来的思路采用的模型正是利用的这个序列设置,我们只需要明白可以这样设计即可。

基于此,我们的思路是这样的:

(1)将上述的序列按照指定部位设置好,打包成一个字典。

Face_section_index = OrderedDict([

("jaw", (0, 17)),

("left_eyebow", (22, 27)),

("right_eyebow", (17, 22)),

("nose", (27, 36)),

("left_eye", (42, 48)),

("right_eye", (36, 42)),

("mouth", (48, 68))

])(2)接着我们要读入我们要识别的视频

(3)加载已有模型,识别视频帧中的人脸,以及人脸各部位的坐标

# 获取人脸的检测器,detector可以检测图像中的人脸,并返回人脸的位置信息

detector = dlib.get_frontal_face_detector()

# 加载已经训练好的人脸模型用于读取68个坐标

predictor = dlib.shape_predictor(args["shape_predictor"])

faces = detector(gray, 0)

shape = p

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

689

689

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?