传输层概述

基本作用:

用于提供两台主机的应用进程之间进行端到端的逻辑通信

传输层与网络层的区别:

网络层更多的是两台主机之间的通信,无法更具体地区分出是哪两个应用程序之间的通讯

也就是说,当数据传输过来后通过传输层将数据报的信息传递给不同的应用

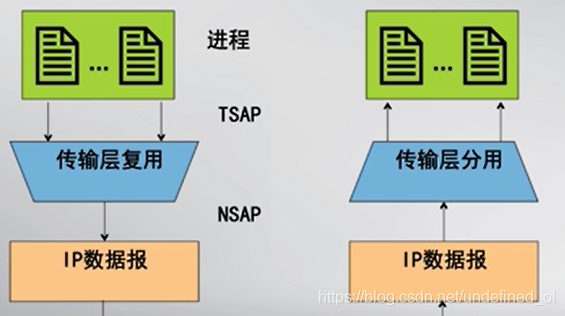

传输层的复用和分用

在发送信息时,进程通过传输层将数据都封装在IP数据报中;在接收信息时,传输层将IP数据报中的信息解析,分配给不同的进程

端口

作用:

端口是应用层进程的标识,是一个虚拟概念。数据发送时,由端口向下交付给传输层;接收数据时,由端口向上交付给应用层

分类

端口通常是16位的,也就是说最多可以允许有65536个端口号

熟知端口:数值一般在0~1023,是TCP/IP体系确认并发布的

一般端口:用于随时分配给请求通信的客户进程

一些常用进程的默认端口

套接字

套接字 = IP地址 + 端口号

通过套接字就可以将信息送达至目的主机的指定进程了

五元组 = <源IP地址,源端口,目的IP地址,目的端口,传输协议>

这样就可以确定唯一的通信连接

TCP和UDP传输协议

无连接服务和面向连接服务

TCP与UDP协议的比较

| UDP特点 | TCP特点 |

|---|---|

| 无连接 | 面向连接的 |

| 不可靠的服务 | 可靠的服务 |

| 点到点和多点通信 | 点到点的通信 |

| 首部8字节 | 首部固定部分20字节 |

| 面向报文 | 面向字节流 |

协议选择

| 应用层协议强调方面 | 传输层协议选择 |

|---|---|

| 数据传输的可靠性 | TCP协议 |

| 实时应用要求 | UDP协议 |

举个例子:

比如传输的内容为语音信息,我们不可能等待上一秒的语音传过来之后再进行回复,这就要求传输的一种实时性,因而采用UDP协议更合适

而对于一些图片,文字的信息,实时性并不那么强,对方的信息我们可以等一会在回复,这时我们更希望传达过来的信息是准确的,不要造成误解,这对于信息的准确性要求更高,因此适合采用TCP协议

UDP协议

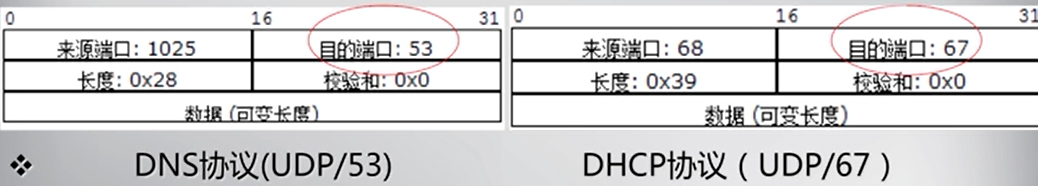

UDP协议格式

UDP数据报 = UDP首部 + UDP数据部分

UDP首部 = 源端口 + 目的端口(具有本地意义,要结合IP地址) + 长度(包括首部)+ 校验和

每部分占两个字节,因此首部一共八个字节

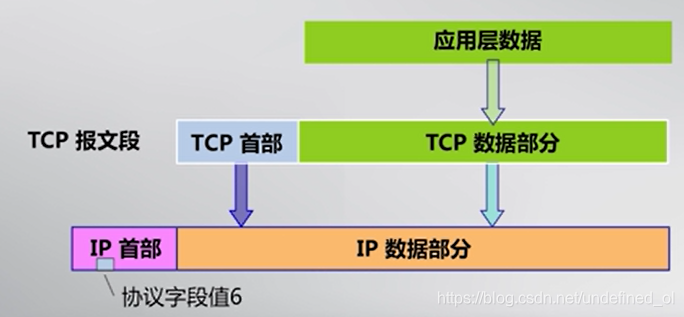

TCP协议

TCP报文格式

概述

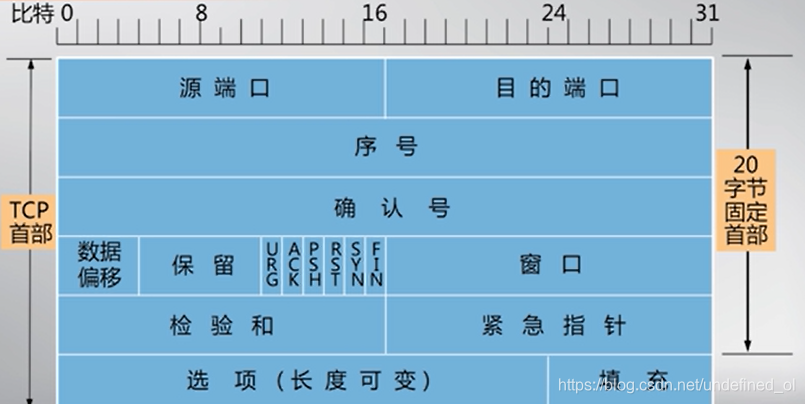

首部部分

要有一个意识:TCP/IP协议可能对数据部分进行分片,且每部分分片

很可能不是按照顺序到达目的主机

源端口:略,与UDP类似

目的端口:略,与UDP类似

序号:本报文段所发送的数据部分的第一个字节的序号(TCP数据部分的每一个字节都有序号)

确认号:与序号配对使用,期望受到的下一个报文首部的序号字段的值,具有累计确认效果(若此序号为n,则表明前n-1个字节全部被正确收到)

数据偏移:类似于IP数据报首部中的首部长度部分,同样其单位是四个字节

URG~FIN部分:六个标志位,

URG——紧急标志位,报文中包含紧急字段置1,与后面的紧急指针部分对应

ACK——确认号字段,为0表示不包含确认号信息

PSH——置1表示数据应该直接送给应用程序,不必缓存

PST——TCP链接出现严重错误,必须释放连接

SYN——同步序号(课件里面讲的什么鬼???)

FIN——置1表示发送方已经完成发送任务

窗口:表明当前允许发送方发送的数据量,单位是1字节,是接收方对发送方的控制,以能够来得及接收

检验和:用来检查TCP的首部,数据以及TCP的伪首部

紧急指针:表明本报文段紧急数据的字节数

TCP三次握手

真是懒得再写了

这里直接贴一个知乎老哥的链接,讲得很好

https://zhuanlan.zhihu.com/p/92599886

TCP释放的四次握手过程

简而言之,就是

第一次,主机B向A发送结束请求

第二次,主机A向B回应请求,此时A不再接受B的消息,但是A向B发送消息时,B仍然接收

第三次,主机A向主机B发送结束请求

第四次,主机B向A回应请求,此时连接彻底中断

本文详细介绍了传输层的基本作用、与网络层的区别、复用和分用的过程、端口的作用及其分类,以及TCP和UDP两种主要传输协议的特点。同时,还探讨了如何根据应用场景选择合适的传输层协议。

本文详细介绍了传输层的基本作用、与网络层的区别、复用和分用的过程、端口的作用及其分类,以及TCP和UDP两种主要传输协议的特点。同时,还探讨了如何根据应用场景选择合适的传输层协议。

5112

5112

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?