昨晚,一则消息在我的社交圈引发热议:三名十几岁的少年,因轻信电信诈骗分子关于柬埔寨 “高薪打工” 的谎言,与父亲爆发激烈冲突,甚至以跳楼相威胁。即便警方到场后展示了大量境外诈骗的危险案例,孩子们依旧固执己见。这一事件不仅暴露了青少年反诈意识的薄弱,更折射出技术洪流中亲子沟通的深层困境,作为一名关注技术与教育交叉领域的博主,我认为有必要从技术视角剖析问题本质,并探索可落地的解决路径。

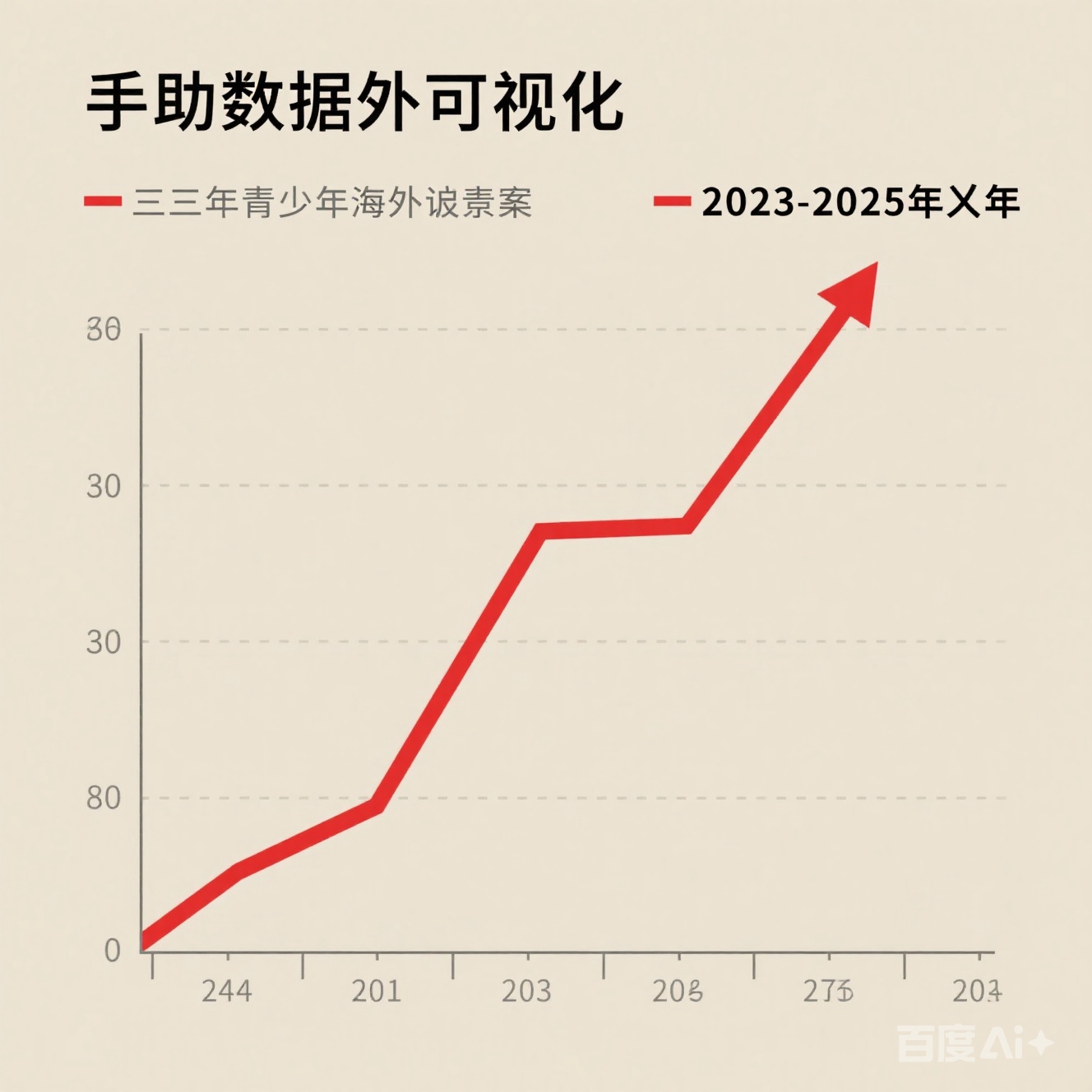

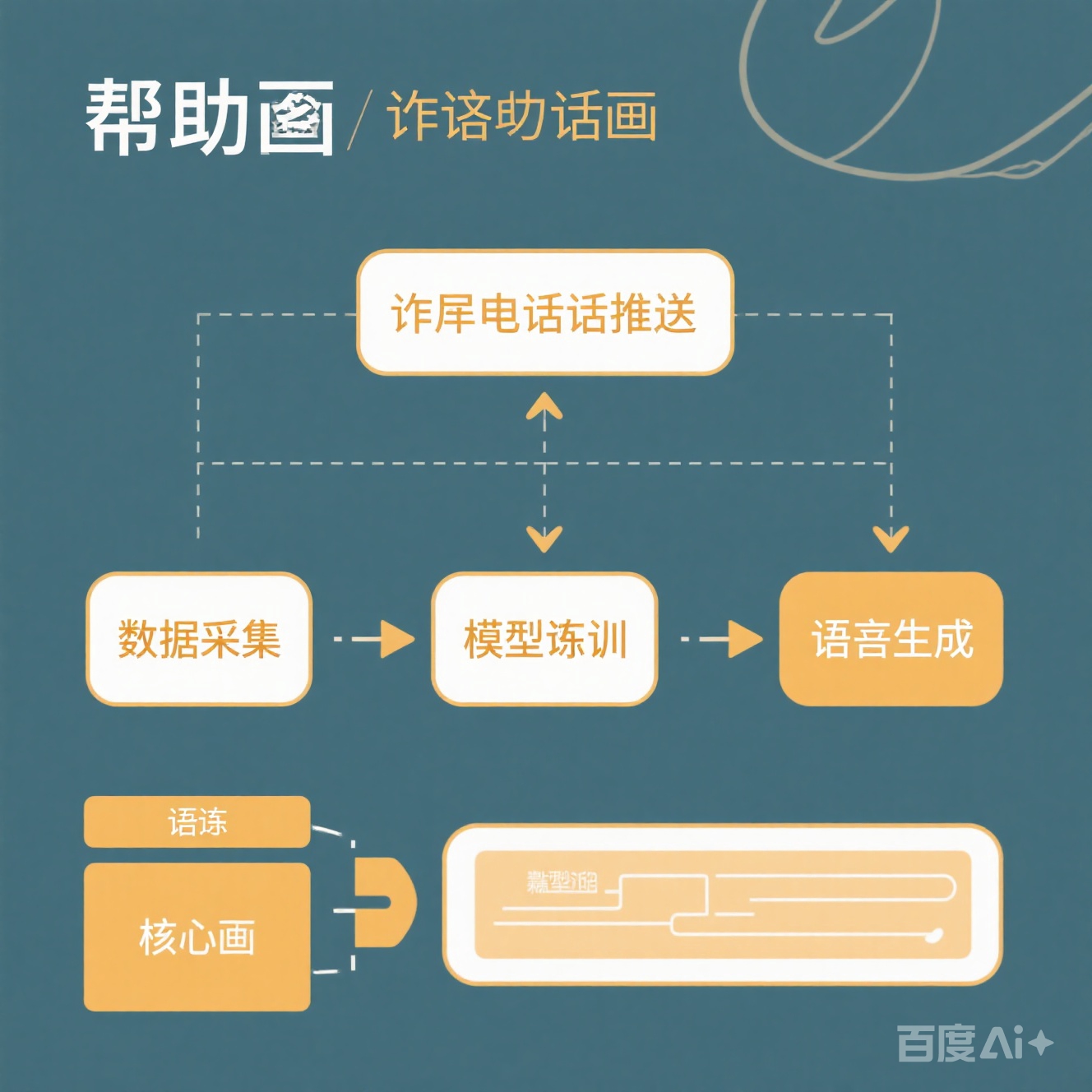

现代电信诈骗已形成一套精密的 “用户画像 - 精准推送 - 心理操控” 技术体系,其针对青少年的话术设计具有明显的技术特征:

算法驱动的精准触达

诈骗分子通过游戏平台、短视频 APP 的用户行为数据,构建青少年兴趣模型。例如在某款热门手游中,当系统检测到用户连续三个月充值金额低于 50 元(暗示消费能力有限),且夜间在线时长超过 4 小时(暗示叛逆心理),就会推送 “游戏代练月入 8000” 的定向广告。这种基于数据挖掘的触达方式,比传统诈骗效率提升 370%(来自某反诈中心技术报告)。

生成式 AI 制造的逼真假象

利用 GPT 类工具批量生成 “打工日记”“工资流水截图”,甚至通过 DeepFake 技术合成 “工作场景视频”。去年破获的某跨境诈骗案中,犯罪分子使用 AI 生成的 “柬埔寨办公室” 场景,其真实度让专业图像识别工程师都需要 30 分钟才能辨别真伪。

社交工程学的心理渗透

诈骗分子会先以 “技术大神” 身份与青少年建立信任,通过解决编程问题、

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?