非正交多址异构网络中移动边缘计算的能量最小化任务卸载与资源分配

徐晨 ,IEEE会员,郑广原,赵雄文,IEEE高级会员

摘要

移动边缘计算(MEC)被视为一种有前景的技术, 通过将用户计算密集型和延迟敏感型任务卸载到无线网络边缘, 从而提升用户的服务质量(QoS)。此外,在异构网络( HetNets)中应用非正交多址(NOMA)技术已成为提高系统 吞吐量和频谱效率的一种趋势。为了充分利用这些优势,本文研 究了基于NOMA的异构网络中移动边缘计算的联合任务卸载与 资源分配问题。为了最小化所有用户的能耗,我们联合考虑了任 务卸载决策、本地CPU频率调度、功率控制、计算资源以及子 信道资源分配。由于卸载决策具有组合特性,并且与资源分配存 在强耦合关系,该优化问题具有挑战性。因此,我们将该问题解 耦为卸载决策和资源分配两个子问题,并提出一种高效的方法, 通过迭代求解这两个子问题来获得联合解。仿真结果表明,所提 方法能够实现接近最优性能,在可接受的复杂度下,在降低所有 用户能耗方面优于其他基准方法。

索引词 —异构网络(HetNets),移动边缘计算(MEC), 非正交多址接入(NOMA),资源分配,任务卸载。

一、引言

W ITH 随着智能设备的快速发展,各种复杂的应用 (例如人脸识别、自主控制和智慧医疗等)变得越来越普 及,这些应用通常计算密集且对延迟敏感,极大地丰富了 人们的生活。然而,普通的智能设备无法提供强大的计算 能力来满足这些需求,且其电池容量也有限。移动边缘计 算(MEC)已被视为一种应对这一挑战的关键有前景技术[1]。在移动边缘计算框 架中,用户可以将计算任务卸载到部署在无线网络边缘的 移动边缘计算服务器,与云计算相比,这能够进一步降低 任务执行的时延并节省用户的能量[2]。然而,随着移动 设备数量的指数级增长,由于频谱资源有限,传统蜂窝网 络无法支持大量设备同时将计算任务卸载到移动边缘计算 服务器。

异构网络(HetNets)和非正交多址接入(NOMA) 被认为是两种新兴技术,可用于提高未来无线网络的频谱 效率和系统吞吐量。异构网络的基本思想是在宏小区下部 署大量小小区(例如微微小区和毫微微小区),其中小小 区被允许复用宏小区的子信道资源以提高频谱效率[3],[4]。由于存在同层和跨层干扰,有效的干扰管理和资源分配方 案在异构网络中至关重要[5],[6]。通过在接收机端应用连 续干扰消除(SIC),NOMA允许多个用户共享相同的子 信道,同时在功率域上区分信号,从而相比传统的正交多 址接入(OMA)实现更高的频谱效率和更大的系统吞吐 量[7]。近年来,许多研究工作已证明NOMA‐异构网络在 频谱效率[8],[9],、系统吞吐量和覆盖范围[10],以及能量 效率[11],[12]方面的优势。

受上述优势的启发,MEC与NOMA‐异构网络的结合 可能实现高吞吐量并支持大规模连接。最近,一些研究通 过联合考虑通信与计算资源分配,探讨了基于NOMA的异 构网络在移动边缘计算环境下的性能[13],[14]。然而,上 述工作未考虑子信道分配问题,而子信道分配在缓解异构 网络中的跨层和同层干扰、提升能量效率[6],[11],[12] 和频谱效率[4],[9] 方面起着重要作用。在移动边缘计 算系统中,大量用户同时将任务卸载至MEC服务器会导 致严重的通信干扰和意外的传输延迟,从而造成发射功率 的浪费并增加设备的能耗。因此,合理的任务卸载与资源 分配对于节省用户能耗并保障移动边缘计算系统的服务质 量(QoS)至关重要[15]–[17]。此外,卸载决策以及用户之间的计算资源竞争对基于NOMA的异构 网络中移动边缘计算的子信道分配方案设计产生了影响, 这比传统NOMA异构网络更具挑战性[11],[12]。因此, 有必要研究基于NOMA的异构网络中移动边缘计算的联 合任务卸载与资源分配(包括计算资源和通信资源分配)。

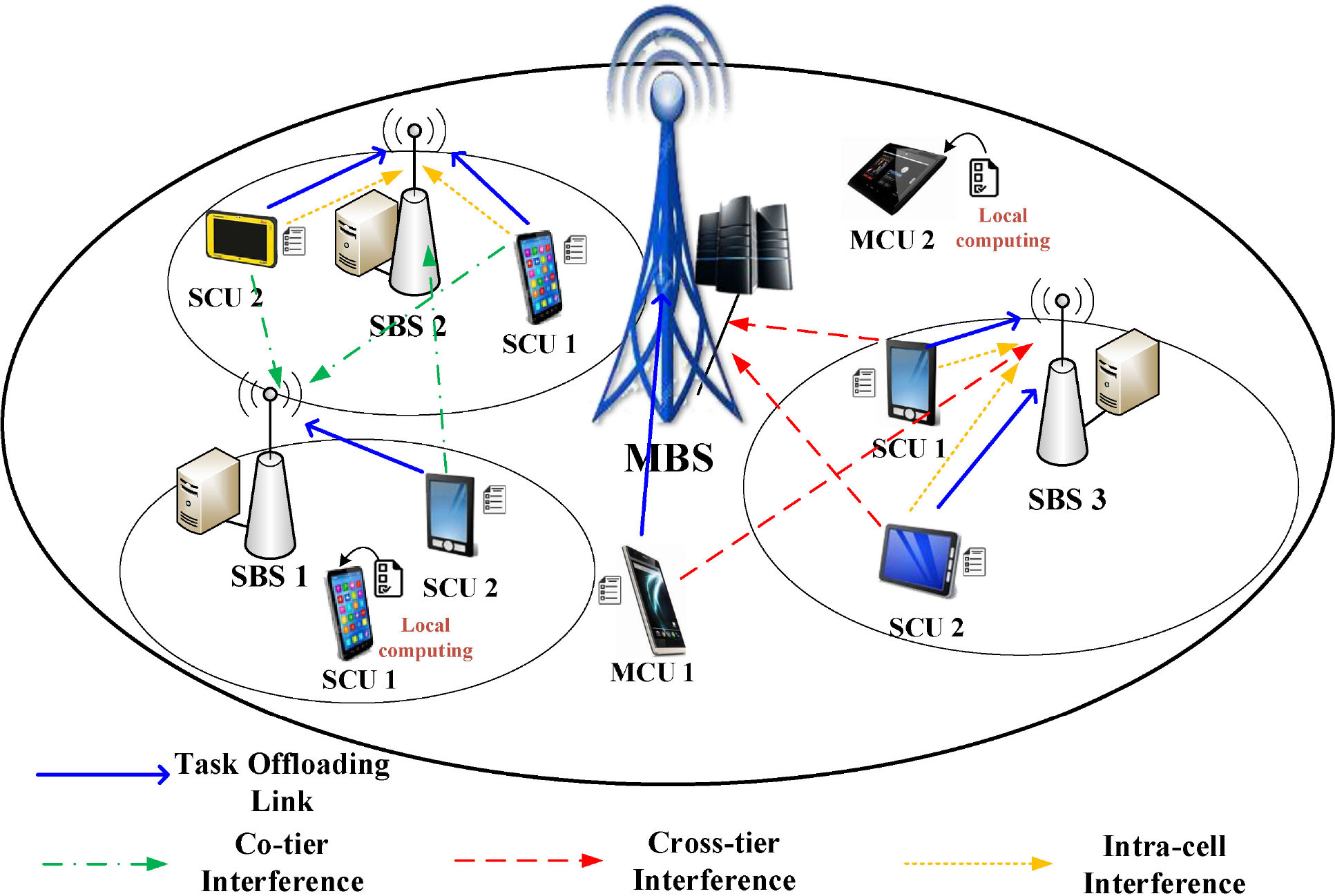

本文考虑了一个基于NOMA的异构MEC网络,该网 络包含一个宏基站(MBS)和多个小基站(SBSs),其中 每个基站(BS)均配备一个MEC服务器以服务其关联的 用户。每个用户可以决定在其本地执行任务或将任务卸载 至MEC服务器,该方法通常应用于处理不可分割任务[15]– [17]。宏小区用户(MCUs)通过正交子信道将其计算任 务卸载至宏基站(MBS)。小小区用户(SCUs)则可通 过NOMA协议复用宏小区的子信道,同时向其关联的小基 站(SBS)卸载任务。本文主要研究该网络中的任务卸载 与资源分配问题,联合考虑了卸载决策、本地CPU频率调 度、功率控制、计算资源和子信道资源分配,目标是在满 足任务服务质量要求的前提下最小化所有用户的能耗。由 于卸载决策与资源分配之间存在强耦合关系,该问题具有 挑战性,且属于混合整数非线性规划(MINLP)问题。因 此,我们将该问题解耦为卸载决策和资源分配两个子问题, 并提出一种有效的方法,通过迭代求解这两个子问题来获 得联合解。本工作的主要贡献总结如下。

1)我们考虑一种基于NOMA的异构MEC网络,其中每 个SBS可以通过复用宏小区的一个子信道,利用 NOMA技术为其关联的SCUs提供服务。此外,每个用 户可以选择将其计算任务卸载到MEC服务器,或在本地 执行该任务。我们建立了一个联合任务卸载与资源分配 问题,旨在最小化所有用户的能耗,同时保证每项任务 的服务质量要求。

2)由于所提出的问题是一个MINLP问题,我们将原问 题解耦为卸载决策和资源分配两个子问题,并通过迭代 求解这两个问题,提供了一种有效的联合求解方法。在 卸载决策固定的情况下,通过一个迭代算法求解卸载用 户的资源分配问题,该算法包含计算资源分配过程以及 结合功率控制的子信道分配匹配博弈。此外,对本地计 算用户的本地CPU频率进行优化。然后,利用资源分配 结果更新用户的卸载决策。所提方法的性质也在理论上 进行了分析。

3)我们进行了一些数值仿真,以将所提方法与几种基准方法 进行比较包括随机卸载、完全卸载、全部本地计算、基于正交 多址的卸载以及最优卸载。仿真结果表明,所提方法 能够以较低的复杂度达到接近最优方法的性能。此外, 还证明了所提方法在节省用户能量方面比其他基准方 法具有更高的性能。

本文的其余部分组织如下。在第二节中,我们对相关 工作进行了简要回顾。第三节给出了系统模型,优化问题 在第四节中进行表述。资源分配子问题的解决方案在第五 节中描述,而任务卸载子问题的解决方案以及整体算法在 第六节中总结。仿真结果和讨论在第七节中给出。最后, 我们在第八节中对全文进行总结。

II.相关工作

近年来,已有大量研究聚焦于不同MEC场景下的任务 卸载与资源分配。文献[15]研究了无线蜂窝网络中移动边 缘计算的计算卸载与干扰管理问题。通过联合优化任务卸 载和资源分配,以最大化用户的任务卸载增益[16]和系统 收益[17]。为了最小化系统成本,作者在车载边缘计算网 络中提出了一种高效的任务卸载方案[18]。文献[19]研究 了具有能量收集(EH)设备的多用户MEC系统的功耗最 小化问题。Guo等[20]提出了一种高效的计算卸载管理方 案,用于优化在小小区网络(SCNs)环境下的MEC系统 中的计算卸载决策、发射功率、频谱以及计算资源分配。

利用NOMA相较于OMA的优势,[7],[21],一些相关 研究探讨了NOMA与MEC技术的融合。Dinget al.[22]已 证明,在MEC中应用NOMA相比基于OMA的网络能有效 降低时延和能耗。在[23]中,针对支持NOMA的多接入 MEC系统,联合优化了计算卸载和资源分配以最小化任务 执行时延。[24]中的作者专注于通过联合优化发射功率、 传输时间分配和任务卸载划分来最小化用户总能耗。Xu etal.[25]研究了具有多个服务器的基于NOMA的MEC网络 中的用户关联和资源分配。关于MEC与异构网络的结合, 许多研究人员已研究通过设计计算卸载机制来最小化能耗[26],[27]或时延[28]。Zhangetal. [29]在异构MEC网 络中通过联合优化CPU频率、传输功率和信道资源分配, 研究了能耗与时延之间的权衡。

一些近期的研究工作探讨了带MEC的NOMA异构网络中的资源 分配问题[13],[14]。文献[13]的作者提出了一种联合无线与计算资 源分配方案一种通过部分任务卸载来最小化所有用户能耗的方案。在 [14],中,计算和通信资源被联合优化以最小化移动设备的 总成本。在基于NOMA的异构网络中,联合子信道分配与 功率控制对提升系统性能至关重要。文献[9]和[12]分别 证明了在NOMA‐异构网络中,相较于不进行子信道分配 的情况,子信道分配与功率控制的联合优化能够实现更高 的系统频谱效率和能量效率。因此,在基于NOMA的异构 MEC网络中,子信道分配对于降低卸载用户的能耗和改善 网络连接性极为重要,但这些工作[13],[14]并未考虑这一 点。不同于上述研究,本文主要关注在NOMA‐异构网络 中移动边缘计算的能量最小化任务卸载与资源分配,同时 考虑任务卸载决策、本地CPU频率调度、发射功率控制、 计算资源以及子信道资源分配。

III.系统模型

A.系统描述

我们考虑一个包含一个宏基站和多个小基站的异构 MEC网络,如图1所示,其中每个基站都配备了一个MEC服 务器,为关联的用户供应计算资源。记 Ms ={1,…, m,…, M}为所有小基站的集合,其中 M为小基站的数量。此外,我们记 m= 0为宏基站的索引。因此, M={0}∪Ms为所有基站(包括宏基站和小基站)的集合。具体而言,我们也使用基站的索引来表示系统中对应的小区 (即宏小区或小区)。宏基站服务于一组 K个微控制器单元,记为 U0 ={1,…, K}。系统中共有 K个正交子信道,每个微控制器单元占用一个子信道以向宏基站卸载其任务。因此, 我们使用微控制器单元的相同索引来表示子信道的索引,并记K={1,…, K}为子信道集合。为了提高频谱效率,每个小小区被允许复用宏小区的一个子信道,通过NOMA协议为 其关联的小小区用户提供服务,这意味着多个小小区用户可以卸载其任务它们的计算任务通过相同子信道同时卸载到小基站。所有用户(包括微控制器单元和小区用户)的集合表示为 U= ∪M m=0Um, 其中 Um(m= 0)表示微控制器单元的集合, Um(m> 0)表示 小小区 m中的小小区用户的集合。假设每个小基站服务 U 个 小小区用户,并且我们有 Um={1,…, U}, ∀m> 0。

我们用 xk m ∈{0, 1}表示SBS m和子信道 k的子信道分 配指示符,即如果SBS m占用了子信道k,则 xk m= 1;否 则 xk m= 0。此外,允许多个SBS复用相同的子信道以进一 步提高频谱效率。占用相同子信道的SBS数量最多限制为 qmax,该限制用于控制同层和跨层干扰。2通过在SBS处 应用SIC技术,可有效抑制每个小小区内SCU之间的小区 内干扰。在本研究中,假设用户与宏基站和小基站的用户 关联在任务卸载和资源分配之前已完成[9]。宏基站和小基 站均已知完美的信道状态信息(CSI)[30]。对于信道模型, 我们采用瑞利衰落和自由空间传播路径损耗分别建模小尺 度衰落和大尺度衰落。此外,假设用户在一个卸载周期内 保持静止,但在不同周期之间可能移动[24]。令Pk,0和gk,0 分别表示MCU k ∈U0与宏基站之间的发射功率和信道增 益。记P k u,m和guk,m分别为SCU u ∈Um与SBS m ∈Ms 在子信道k ∈ K上的发射功率和信道增益。

我们假设每个用户都有一个时延受限任务,并将Tu, m=(Lu,m, ρu,m, D max u m,)表示为第 m ∈M个小区中用户 u ∈Um的任务,其中Lu,m(单位:比特)为输入数据量, ρu,m(单位:每比特周期数)表示完成每比特任务所需的 CPU周期数,Dmax u,m(单位:秒)为最大容忍时延,即 该任务的服务质量要求。3相应地,完成该任务所需的总 CPU周期数可表示为Cu,m= Lu,mρu,m。本文考虑二进制 卸载模式,每个用户可以本地执行其计算任务,或将其卸 载到关联的基站[30],[33]。我们用 am u ∈{0, 1}表示第 m 个小区中用户 u的卸载决策指示符,即,若用户 u决定将 其全部任务卸载至基站 m,则 am u = 1;否则am u = 0。由 于MEC服务器的信道条件和计算资源会影响用户的卸载决 策,接下来我们将详细描述通信与计算模型。

B.通信模型

在本小节中,我们给出考虑了同层和跨层干扰的 MCUs和SCUs在上行传输中的通信模型以及小区内干扰。

1)微控制器单元的通信模型

对于每个微控制器单元, 其可以通过正交子信道将计算任务卸载到宏基站,但会受 到使用相同子信道的小小区用户带来的跨层干扰。因此,在给定卸载决策和子信道分配的情况下,微控制器单元 k 的信干噪比( SINR)为

$$

\gamma_{k,0} = \frac{P_{k,0}g_{k,0}}{I_{k,0}^{cr} + N_0}

$$

其中,$g_{k,0} = |g_0|^2 d_k^{-\alpha}$ 是MCU k与宏基站之间的信道增益。 $g_0$是瑞利衰落信道系数,服从复高斯分布 CN(0, 1)。 $d_{k,0}$是MCU k与宏基站之间的距离。 $\alpha$是对应于传输信 道大尺度衰落的路径损耗指数。 $I_{k,0}^{cr} = \sum_{m \in M_s} x_k^m \sum_{u \in U_m} a_u^m P_k^u$ 是复用子信道k卸载 任务的小小区用户产生的跨层干扰。 $\sigma^2$是加性白高斯噪 声(AWGN)的功率。

根据香农容量公式,MCU k的上行链路数据速率可以表示为

$$

R_{k,0} = B \log_2(1 + \gamma_{k,0})

$$

其中 B是每个子信道的带宽。

2)小小区用户的通信模型

当小小区用户采用NOMA协议将任务卸载到同一小基站时,小小区用户之间存在小区内干扰。在小基站处可应用SIC技术对接收自占用相同子信道的 小小区用户的信号进行解码。根据上行场景中的SIC机制[7],, 小基站首先将其他小小区用户的信号视为干扰,对信道增益 较高的小小区用户的信号进行解码,然后将其从其他小小区 用户的干扰项中移除。不失一般性,对于由小基站 m在子信 道 k上服务的小小区用户,假设其信道增益满足顺序$g_{1,m}^k > g_{2,m}^k \cdots > g_{U,m}^k$。因此,在接收端小基站 m上,子信道 k第u个被解码的小小区用户的信干噪比(SINR)表示为

$$

\gamma_{u,m}^k = \frac{P_{u,m}^k g_{u,m}^k}{I_{u,in}^{k,m} + I_{cr}^{k,m} + I_{co}^{k,m} + \sigma^2}

$$

其中$g_{u,m}^k = |g_0|^2 d_{u,m}^{-\alpha}$是SCU u与SBS m在子信道 k上的 信道增益。$d_{u,m}$是SCU u与SBS m之间的距离。 $I_{u,in}^{k,m} = \sum_{i=u+1}^U a_i^m P_{i,s}^k g_{i,m}^k$是来自同一个小小区内其他 卸载SCU的同层干扰, $I_{cr}^{k,m} = a_k^0 P_{k,0} g_{k,m}$是来自占用 相同子信道的MCU的跨层干扰,而 $I_{co}^{k,m} = \sum_{s \in M_s \setminus {m}} (x_s^k \sum_{n \in U_s} a_n^s P_{n,s}^k g_{n,m}^k)$是来自复用相同子信道的其他卸载 SCU的同层干扰。记$I_{u,m}^k = I_{u,in}^{k,m} + I_{cr}^{k,m} + I_{co}^{k,m} + \sigma^2$为小小区 m中第 u个SCU在子信道 k上的总干扰。

根据香农容量公式,与小基站 m 关联的SCU u 在子信道 k 上的上行链路数据速率可表示为

$$

R_{u,m}^k = B \log_2(1 + \gamma_{u,m}^k)

$$

C.计算模型

在本小节中,我们将介绍本地计算和边缘计算的计算模型。

1)本地计算

记$fl_{u,m}$为小区 m ∈M中用户 u ∈Um的 计算能力(即每秒CPU周期数)。因此,任务Tu,m在本 地计算时的执行延迟和能耗可表示为

$$

T_{u,m}^{loc} = \frac{C_{u,m}}{fl_{u,m}}

$$

and

$$

E_{u,m}^{loc} = \kappa (fl_{u,m})^2 C_{u,m}

$$

分别地。这里, $\kappa$是依赖于芯片架构[34]的系数。从上述 公式可以看出,本地计算能力$fl_{u,m}$,即CPU频率,同时影 响执行延迟和能耗。本地CPU频率可通过动态电压和频率 调节(DVFS)技术进行调度[35]。

2)边缘计算

在边缘计算模式下,用户首先将其计算 任务上传至关联的基站,然后由配备的MEC服务器代替用 户执行该任务。根据第三节‐B1中描述的通信模型, MCU k ∈U0在任务上传过程中的相应传输时间和能耗可 分别表示如下

$$

T_{k,0}^{up} = \frac{L_{k,0}}{R_{k,0}}

$$

and

$$

E_{k,0}^{up} = P_{k,0} T_{k,0}^{up}

$$

类似地,SCU u ∈Um在子信道 k上的任务上传过程中 的传输时间和能耗表示为

$$

T_{u,m}^{k,up} = \frac{L_{u,m}}{R_{u,m}^k}

$$

and

$$

E_{u,m}^{k,up} = P_{u,m}^k T_{u,m}^{k,up}

$$

分别。

我们假设每个MEC服务器在宏基站和小基站上的计 算资源不同,并用$F_m, \forall m \in M$表示基站 m的计算能力 (即每秒CPU周期数)。因此,任务T u,m在MEC服务器 上的执行时间表示为

$$

T_{u,m}^{exe} = \frac{C_{u,m}}{F_{u,m}^e}

$$

其中$F_{u,m}^e$是基站 m分配给用户 u的计算资源,并满足约束 条件$\sum_{u \in U_m} a_u^m F_{u,m}^e \leq F_m $。此处,由于宏基站和小基站 通常由电网供电,能够保证任务执行所需的能量充足,因 此忽略在MEC服务器上执行任务所产生的能耗[17],[36]。此外,传输任务结果所需的时间和能耗从MEC服务器到用户的计算结果[1],[15]由于尺寸较小而 被忽略。因此,MCU k进行边缘计算的总执行时间和能 耗表示为

$$

T_{k,0}^{off} = T_{k,0}^{up} + T_{k,0}^{exe}

$$

and

$$

E_{k,0}^{off} = E_{k,0}^{up}

$$

分别为。类似地,SCU u 卸载到SBS m进行计算卸载的延 迟由以下给出

$$

T_{u,m}^{off} = \sum_{k \in K} x_m^k T_{u,m}^{k,up} + T_{u,m}^{exe}

$$

且能耗表示为

$$

E_{u,m}^{off} = \sum_{k \in K} x_m^k E_{u,m}^{k,up}

$$

IV.问题建模

在本节中,我们通过联合考虑任务卸载决策、本地 CPU频率调度、功率控制、计算资源和子信道资源分配, 建立了一个优化问题以最小化所有用户的能耗。

小区 m中用户 u完成任务的能耗由以下公式给出

$$

E_{u,m} = a_u^m E_{u,m}^{off} + (1 - a_u^m) E_{u,m}^{loc}

$$

因此,该能量最小化问题可以表述如下:

$$

\min_{A,X,f,F,P_0,P_s} \sum_{m \in M} \sum_{u \in U_m} E_{u,m} \tag{17a}

$$

s.t.

$$

a_u^m T_{u,m}^{off} + (1 - a_u^m) T_{u,m}^{loc} \leq D_{u,m}^{max}, \quad \forall m \in M, u \in U_m, \tag{17b}

$$

$$

\sum_{u \in U_m} a_u^m F_{u,m}^e \leq F_m, \quad \forall m \in M, \tag{17c}

$$

$$

F_{u,m}^e \geq 0, \quad \forall m \in M, u \in U_m, \tag{17d}

$$

$$

0 \leq (1 - a_u^m) fl_{u,m} \leq fl_{max}, \quad \forall m \in M, u \in U_m, \tag{17e}

$$

$$

\sum_{k \in K} x_m^k \leq 1, \quad \forall m \in M_s, \tag{17f}

$$

$$

\sum_{m \in M_s} x_k^m \leq q_{max}, \quad \forall k \in K, \tag{17g}

$$

$$

x_k^m \in {0, 1}, \quad \forall m \in M_s, k \in K, \tag{17h}

$$

$$

a_u^m \in {0, 1}, \quad \forall m \in M, u \in U_m, \tag{17i}

$$

$$

0 \leq a_k^0 P_{k,0} \leq P_{max}, \quad \forall k \in U_0, \tag{17j}

$$

$$

0 \leq a_u^m P_{u,m}^k \leq P_{max}, \quad \forall k \in K, m \in M_s, u \in U_m \tag{17k}

$$

其中A={a m u , m ∈M , u ∈Um},X={x k m , m ∈Ms , k ∈K}, f={f l u,m , m ∈M , u ∈U m},F={F e u,m , m ∈M , u ∈Um}, P 0 ={Pk, 0 , k ∈U0} 和Ps ={P k u,m , k ∈ K , m ∈ Ms, u ∈Um}。约束(17b)表示每个用户的任务完成时间小 于其最大任务容忍时延。约束(17c)和(17d)表示分配给卸 载用户的计算资源不超过每个MEC服务器的计算资源总量。(17e)是本地计算用户的本地CPU频率约束。约束条件 (17f)和(17g)确保每个小基站只能复用一个子信道,而每个 子信道最多可被 qmax个小基站占用。约束(17h)和(17i)表 明卸载决策和子信道分配为二进制变量。(17j)和(17k)是所 有卸载用户的功率约束。

注意,问题(17)是一个涉及二进制和实变量的混合整 数非线性规划(MINLP)问题,且其目标函数是非凸的。此 外,卸载决策与资源分配相互耦合,使得该问题更具挑战 性。已证明所提出的问题(17)是NP难的[37],,难以找到 有效的方法来最优地求解该问题。因此,我们解耦原问题 为两个子问题,即卸载决策问题和资源分配问题,并提出 一种高效的方法来寻找次优解,在保证每项任务的服务质 量要求的同时,实现所有用户最小能耗。

V.资源分配优化

对于卸载决策固定的问题(17),资源分配问题可进一 步分解为两个独立的问题,即仅涉及本地CPU频率调度的 本地计算优化问题,以及包含功率控制、计算资源和子信 道资源分配的边缘计算优化问题。接下来,我们将分别给 出这两个独立问题的解决方案。

A.本地计算用户的资源分配

结合(5)和(6),可通过求解以下问题得到本地计算的能 耗:

$$

\min_{fl_{u,m}} \kappa (fl_{u,m})^2 C_{u,m} \tag{18a}

$$

s.t.

$$

\frac{C_{u,m}}{fl_{u,m}} \leq D_{u,m}^{max}, \tag{18b}

$$

$$

0 \leq fl_{u,m} \leq fl_{max}. \tag{18c}

$$

由于问题(18)是一个典型的凸问题,因此容易获得本地 计算的最小能耗,其由下式给出

$$

E_{u,m}^{loc,

} = \kappa (fl_{u,m}^{

})^2 C_{u,m}, \tag{19}

$$

其中 $fl_{u,m}^{*} = \frac{C_{u,m}}{D_{u,m}^{max}}$ 是小区 m中用户 u的最优CPU频率。

B.任务卸载用户的资源分配

我们将 U e m表示为将任务卸载到基站 m的用户集合, 将 U l m表示为在本地执行计算任务的用户集合。我们有 Um= U e m ∪U l m , ∀m ∈M。在本小节中,我们专注于解决 卸载用户的资源分配问题,该问题涉及功率控制、计算资 源和子信道资源分配。优化问题表述如下:

$$

\min_{X,F,P_0,P_s} \sum_{m \in M} \sum_{u \in U_e^m} E_{u,m}^{off} \tag{20a}

$$

s.t.

$$

R_{u,m} \geq \frac{L_{u,m}}{D_{u,m}^{max} - T_{u,m}^{exe}}, \quad \forall m \in M, u \in U_e^m, \tag{20b}

$$

$$

\sum_{u \in U_e^m} F_{u,m}^e \leq F_m, \quad \forall m \in M, \tag{20c}

$$

$$

F_{u,m}^e > 0, \quad \forall m \in M, u \in U_e^m, \tag{20d}

$$

$$

\sum_{k \in K} x_m^k \leq 1, \quad \forall m \in M_s, \tag{20e}

$$

$$

\sum_{m \in M_s} x_k^m \leq q_{max}, \quad \forall k \in K, \tag{20f}

$$

$$

x_k^m \in {0, 1}, \quad \forall m \in M_s, k \in K, \tag{20g}

$$

$$

0 \leq P_{k,0} \leq P_{max}, \quad \forall k \in U_0^e, \tag{20h}

$$

$$

0 \leq P_{u,m}^k \leq P_{max}, \quad \forall k \in K, m \in M_s, u \in U_e^m. \tag{20i}

$$

需要注意的是,问题(20)也是一个涉及二进制和连续变量 的混合整数非线性规划问题,且其目标函数是非凸的。此 外,不同变量之间存在强耦合关系,使得该问题更具挑战 性。为了解决该问题,我们将其解耦为两个子问题,即联 合子信道分配与功率控制子问题以及计算资源分配子问题, 然后提出一种迭代算法来寻找联合资源分配的解决方案, 如算法1所述。首先,我们初始化一个可行解(X0, F0, P0 0, P0 s)。具体而言,通过将每个基站的计算资源平均分配给 卸载用户来获得计算资源分配F0;通过在满足约束条件 (17f)和(17g)的前提下随机匹配每个小基站与一个子信道来 获得子信道分配X0;并通过算法2在固定(X0,F0)的情况 下获得功率控制解(P0 0,P0 s)。然后,我们迭代地求解这两 个子问题,直到收敛,以找到联合资源分配的解。在接下 来的子章节中,我们将详细阐述这些子问题的求解方法。

C.子信道分配

在固定的计算资源分配F下,我们可以获得最小任务上 传速率要求

$$

R_{u,m}^{min} = \frac{L_{u,m}}{D_{u,m}^{max} - \frac{C_{u,m}}{F_{u,m}^e}}, \quad \forall m \in M, u \in U_e^m, \tag{21}

$$

当满足最大延迟约束时,即$T_{u,m}^{up} + T_{u,m}^{exe} = D_{u,m}^{max}$。那么,联合子信道分配与功率控制问题可表述如下:

$$

\min_{X,P_0,P_s} \sum_{m \in M} \sum_{u \in U_e^m} E_{u,m}^{off} \tag{22a}

$$

s.t.

$$

R_{k,0} \geq R_{k,0}^{min}, \quad \forall k \in U_0^e, \tag{22b}

$$

$$

R_{u,m}^k \geq R_{u,m}^{min}, \quad \forall k \in K, m \in M_s, u \in U_e^m, \tag{22c}

$$

(20e) ∼(20i),

其中,约束条件(22b)和(22c)分别为微控制器单元和小区 用户最低任务上传速率要求。问题(22)是一个混合组合非 凸问题,包含二进制和连续变量,且目标函数为非凸的。此外,子信道分配与功率控制相互耦合,共同影响用户的 能耗。为了获得该问题的全局最优解,需要通过穷举法充 分找出所有可能的子信道分配方案,但随着用户数和子信 道数的增加,这种方法变得难以处理。为了设计一种低复 杂度算法,我们将该问题建模为具有同伴效应的一对多匹 配博弈,其中小基站和子信道作为两组参与者。联合优化问题可以通过小基站和子信道相互匹配的过程来解决, 目的是最小化总能耗。同时,在每次临时匹配过程中执行 功率控制方案。基于匹配理论的一些概念,我们有以下定 义。

定义1 :一种多对一匹配Φ 是从集合 K ∪Ms到 K ∪Ms ∪{0}的所有子集构成的集合的函数,满足

1) |Φ(m)| = 1, ∀m ∈Ms;2) |Φ(k)| ≤ qmax, ∀k ∈ K;3)Φ(m)= k当且仅 当 m

.)

.)

∈Φ(k)。 这里, |Φ(·)| 表示匹配结果Φ(·)的基数。如果 Φ(m)={0} 或 Φ(k)={0},则小基站 m或子信道 k未匹配任何对象。条 件1)表示每个小基站仅与一个子信道匹配;条件2)表明每个子 信道最多可与 qmax个小基站匹配;条件3)指出,若小基站 m与 子信道k匹配,则子信道 k也与小基站 m匹配。

对于每个小基站,它仅关注任务卸载过程中关联的小小区用 户的能耗。因此,小基站 m在子信道 k上的效用函数可以定 义为

$$

U_m(k) = \frac{1}{\sum_{u \in U_e^m} E_{u,m}^{k,up}}

$$

而对于任意子信道 k,其效用函数可以定义为占用该子信 道的用户的总能耗。因此,在匹配Φ下子信道 k的效用函 数可表示为

$$

U_k(\Phi(k)) = \frac{1}{a_k^0 E_{k,0}^{up} + \sum_{i \in \Phi(k)} \sum_{u \in U_e^i} E_{u,i}^{k,up}}

$$

为了更好地描述每个参与者对另一组参与者的偏好, 我们为小基站和子信道引入了偏好关系。对于任意小基 站 m,在子信道集合上定义一个偏好关系m,可表示如 下:对于任意两个子信道 k, k′ ∈ K, k= k′,以及两个匹配Φ, Φ,′ k=Φ(m) k′= Φ′(m):

$$

(k,\Phi) \succ_m (k’,\Phi’) \Leftrightarrow U_m(k) > U_m(k’)

$$

这意味着,如果小小区 m 中的小小区用户在子信道 k 上的任务卸载过程中消耗的能量低于在子信道 k′上的能 耗,则小基站 m 更偏好子信道 k 而非k′。类似地,对 于任意子信道 k,其关于小基站集合的偏好关系k可定 义如下:对于任意两个小基站子集 S, S′ ⊆Ms , 和两种匹 配 Φ,Φ,′ S=Φ(k) S′=Φ′(k):

$$

(S,\Phi) \succ_k (S’,\Phi’) \Leftrightarrow U_k(S) > U_k(S’)

$$

这表明,如果由 S中的小基站服务的小小区用户消耗的能量低于由 S ′中的小基站服务的小小区用户,则子信道 k更偏好小基站集合 S 而非S ′。

由于每个小基站只能占用一个子信道,而每个子信道 最多允许与 qmax 个小基站匹配,因此子信道分配问题是 一个一对多匹配博弈。结合(3)、(4)、(9)和(10)可知,每 个小基站的效用不仅取决于其匹配的子信道,还取决于由于小小区之间的同层干扰而被匹配到相同子信道的其他 小基站。因此,这是一个具有一对多匹配博弈的同伴效应[39]。 对于这种匹配博弈,设计一种匹配机制来找到稳定匹配 比传统匹配博弈更具挑战性,因为在传统匹配博弈中,参与 者具有固定的偏好值。受一对多住房分配问题[39],的启发, 我们将交换匹配的定义引入到我们的一对多匹配模型中。

定义 2 :给定一个匹配Φ(k)(k′),且 m′∈/Φ(k) m∈/Φ(k′),交换匹配定义为 Φmm′ = Φ{(m, k), (m′, k′)}∪{(m, k′),(m′, k)},其中 m′ ∈Φmm′(k) m ∈Φmm′(k′)且 m∈/Φmm′(k) m′∈/Φmm′(k′)。具体而言,交换匹配是通过交换操作生成的,其中 两个小基站交换其已匹配的子信道,同时保持其他小基站 的匹配不变。基于交换匹配的概念,如下引入了交换阻 塞对。

定义3 :对于给定的匹配Φ和一对小基站(m, m′),如果存在 m ∈Φ(k)和 m′ ∈Φ(k′)使得

1) ∀t ∈{m, m′, k, k′}, Ut(Φmm′(t)) ≥ Ut(Φ(t)) and

2) ∃t ∈{m, m′, k, k′}, Ut(Φmm′(t))> Ut(Φ(t)),

然后交换匹配Φmm′ 获得批准,且 m, m′ 在Φ中被称为交换 阻塞对。

上述定义表明,如果两个小基站之间的交换匹配被批 准,则所有相关参与者的效用不会减少,且至少有一个参 与者的效用会增加。

定义4 :如果不存在交换阻塞对[39],则匹配 Φ是双边交换 稳定的。

基于上述定义,我们提出一种基于匹配的子信道分配 与功率控制过程,以寻找双边交换稳定匹配结果,如算法 1(第5‐14行)所述。给定可行的匹配结果Φ后,随机选择 两个不同的小基站并临时交换其已匹配的子信道,而其他 小基站的匹配保持不变。随后对两个子信道上的用户执行 功率控制,以获得小基站和子信道的效用。(接下来,我 们将介绍针对给定的子信道分配结果的功率控制问题的解 决方案。)如果这两个小基站构成交换阻塞对,则执行交 换操作。该算法持续运行,直到不存在交换阻塞对,从而 得到一个双边交换稳定匹配。

引理1 :每次交换操作后,系统能耗降低。

证明 :假设小基站 m和 m′及其匹配的子信道 k和 k′之 间进行交换操作,导致匹配关系从Φ变为Φmm′ 。根据定义3, 在此交换操作后, k和 k ′的效用满足 Uk(Φmm′(k)) ≥ Uk(Φ(k)) 和 Uk′(Φmm′(k′)) ≥ Uk′(Φ(k′)),其中至少有一个等式不成立。 由于其他子信道的效用保持不变,因此我们得到以下不等式:

$$

U_{total}(Φmm′) > U_{total}(Φ), \quad E_{total}(Φmm′) < E_{total}(Φ)

$$

其中, $U_{total}(Φ) = \sum_{k=1}^K U_k(\Phi(k))$ 是匹配状态Φ下所有 子信道的总效用, $E_{total}(Φ)$ 表示匹配状态Φ下所有卸载 用户的总能耗。由上述不等式可知,每次交换操作后系统能耗降低。∎

定理1 :算法1中的联合子信道分配与功率控制过程可 在有限次交换操作内收敛。

证明 :根据引理1,我们可知每次交换操作后所有卸 载用户的能耗都会降低。相应地,由于SBS数量有限,交 换操作的次数也是有限的,且由于计算和通信资源有限, 系统能耗也有界。因此,算法1中的联合子信道分配与功率 控制过程保证在有限次迭代后收敛。∎

D.功率控制

在给定子信道分配的情况下,相同子信道上用户的功 率控制问题可以独立求解。作者已在[27]中证明,卸载用 户的能耗关于传输功率是单调递增的。此外,在计算资源 分配过程之后,传输时间受到限制。因此,功率控制问题 可被建模为最小化占用相同子信道的用户的总功耗 [27],[40]。子信道 k上卸载用户的优化问题可表示为

$$

\min_{P_k} P_k^{off}(P_k) = a_k^0 P_{k,0} + \sum_{m \in M_s} \sum_{u \in U_e^m} x_k^m P_{u,m}^k \tag{29a}

$$

s.t.

$$

R_{k,0} \geq R_{k,0}^{min}, \tag{29b}

$$

$$

R_{u,m}^k \geq R_{u,m}^{min}, \quad \forall m \in M_s, u \in U_e^m, \tag{29c}

$$

$$

0 < P_{k,0} \leq P_{max}, \tag{29d}

$$

$$

0 < P_{u,m}^k \leq P_{max}, \quad \forall m \in M_s, u \in U_e^m, \tag{29e}

$$

其中$P_k = {P_{k,0}, P_{u,m}^k, m \in M_s, u \in U_e^m}$是占用子信道 k的卸载 用户的功率集合。

由于约束(29b)和(29c)的非凸性,问题(29)不是一个 凸优化问题。为了处理该问题,我们首先通过收紧非凸约 束将原问题转化为一个凸优化问题,然后基于连续凸逼近 (SCA)算法求解局部最优解,从而为求解非凸优化问题 [41]提供了一种有效的方法。

我们首先通过以下不等式收紧约束(29b)和(29c)

$$

\log_2(1 + \gamma) \geq \alpha \log_2(\gamma) + \beta

$$

其中 α和 β定义为

$$

\alpha = \frac{\tilde{\gamma}}{1 + \tilde{\gamma}}, \quad \beta = \log_2(1 + \tilde{\gamma}) - \frac{\tilde{\gamma}}{1 + \tilde{\gamma}} \log_2 \tilde{\gamma}

$$

分别为。当 $\gamma = \tilde{\gamma}$ 时,该边界是紧的。

根据不等式(30),我们可以给出MCU k和SCU u ∈U e m的 数据速率下界

$$

R_{k,0} \geq \tilde{R}

{k,0} = B \alpha

{k,0} \log_2(\gamma_{k,0}) + B \beta_{k,0}

$$

$$

R_{u,m}^k \geq \tilde{R}

{u,m}^k = B \alpha

{u,m}^k \log_2(\gamma_{u,m}^k) + B \beta_{u,m}^k

$$

分别为。然后,约束(29b)和(29c)可以重写为

$$

\tilde{R}

{k,0} \geq R

{k,0}^{min}

$$

$$

\tilde{R}

{u,m}^k \geq R

{u,m}^{min}, \quad \forall m \in M_s, u \in U_e^m

$$

分别地。通过设置$P_k = e^{S_k}$,问题(29)可以等价地重新表述 为以下近似问题:

$$

\min_{S_k} P_k^{off}(S_k) = a_k^0 e^{S_{k,0}} + \sum_{m \in M_s} \sum_{u \in U_e^m} x_k^m e^{S_{u,m}^k} \tag{36a}

$$

s.t.

$$

\tilde{R}

{k,0} \geq R

{k,0}^{min}, \tag{36b}

$$

$$

\tilde{R}

{u,m}^k \geq R

{u,m}^{min}, \quad \forall m \in M_s, u \in U_e^m, \tag{36c}

$$

$$

e^{S_{k,0}} \leq P_{max}, \tag{36d}

$$

$$

e^{S_{u,m}^k} \leq P_{max}, \quad \forall m \in M_s, u \in U_e^m. \tag{36e}

$$

定理2 :问题(36)是一个凸优化问题。 证明 :见附录A。∎ 问题(36)是一个标准凸优化问题,可以通过内点法 (IPM)[41]有效求解。因此,我们提出一种基于SCA的功 率控制算法(SCAPCA),通过迭代求解问题(36)来解决问 题(29),该算法如算法2所述。

定理3 :算法2可以在有限次迭代内收敛。

证明 :记 $P_k^{off}[t]$ 和 $P_k[t]$ 分别为算法2在第 t次迭代 时的最优目标值和最优解。结合(32)与(35),可知近似凸 约束(36b)和(36c)比原始的非凸约束(29b)和(29c)更严格, 从而保证问题(36)的最优解属于问题(29)的可行集。同时, 算法2中的更新规则(第5行)确保了解$P_k[t]$在步骤 t+ 1 是问题(36)的一个可行解。这进而导致 $P_k^{off}[t+1] \leq P_k^{off}[t]$ 的结果,意味着SCAPCA生成的目标函数值序列[43]是非递增的。由于每个用户都需要满足 服务质量要求(即最小上传数据速率),且系统的带宽有 限,因此 $P_k^{off}[t]$ 序列也是有界的。因此,我们可以得出 结论:算法2能够保证收敛。∎

根据[44],,基于SCA的算法能够收敛到满足问题 (29)的Karush‐Kuhn‐Tucker(KKT)条件的局部最优解。

E.计算资源分配

对于子信道分配X和发射功率(P0,Ps)固定的(20)问题, 计算资源分配问题可以分解为 M+ 1个并行的子问题。 结合(3)、(4)、(8)和(9),我们得到

$$

E_{u,m}^{k,up} = \left( \frac{2^{L_{u,m}/(B T_{u,m}^{k,up})} - 1}{g_{u,m}^k} \right) I_{u,m}^k T_{u,m}^{k,up}

$$

如[45],所证明,当时延满足最大延迟约束时,任务卸载 过程中的能耗最小,即$T_{u,m}^{up} + T_{u,m}^{exe} = D_{u,m}^{max}$。因此, 对于小基站 m,计算资源分配问题可表述为

$$

\min_{F_m} \sum_{u \in U_e^m} \sum_{k \in K} G_{u,m}^k \left( 2^{\frac{L_{u,m}}{B (D_{u,m}^{max} - C_{u,m}/F_{u,m}^e)}} - 1 \right) \left( D_{u,m}^{max} - \frac{C_{u,m}}{F_{u,m}^e} \right) \tag{38a}

$$

s.t.

$$

F_{u,m}^e \geq F_{u,m}^{e,min}, \quad \forall u \in U_e^m, \tag{38b}

$$

$$

\sum_{u \in U_e^m} F_{u,m}^e \leq F_m, \tag{38c}

$$

其中$F_m = {F_{u,m}^e, u \in U_e^m}$, $G_{u,m}^k = (x_k^m I_{u,m}^k)/g_{u,m}^k$ 和 $F_{u,m}^{e,min} = C_{u,m}/(D_{u,m}^{max} - L_{u,m}/(\sum_{k \in K} x_k^m B \log_2(1 + P_{max} g_{u,m}^k / I_{u,m}^k)))$。

问题(38)中的目标函数也可以表示为

$$

\sum_{u \in U_e^m} \sum_{k \in K} [f(F_{u,m}^e) - g(F_{u,m}^e)]

$$

其中

$$

f(F_{u,m}^e) = G_{u,m}^k D_{u,m}^{max} 2^{L_{u,m}/(B D_{u,m}^{max})} 2^{L_{u,m} C_{u,m}/(B D_{u,m}^{max} (D_{u,m}^{max} F_{u,m}^e - C_{u,m}))} - G_{u,m}^k D_{u,m}^{max} + G_{u,m}^k C_{u,m} / F_{u,m}^e

$$

$$

g(F_{u,m}^e) = G_{u,m}^k C_{u,m} 2^{L_{u,m}/(B D_{u,m}^{max})} / F_{u,m}^e \cdot 2^{L_{u,m} C_{u,m}/(B D_{u,m}^{max} (D_{u,m}^{max} F_{u,m}^e - C_{u,m}))}

$$

定义 $y(x) = e^{1/x}$ 和 $z(x) = 1/x \cdot e^{1/x}$,我们有 $y’‘(x) > 0$ 和 $z’‘(x) > 0$ 对于 $x > 0$。因此,我们可以发现$f(F_{u,m}^e)$ 和 $g(F_{u,m}^e)$ 关于 $F_{u,m}^e$ 是凸的。此外,问题(38)中的约 束也是凸的。因此,问题(38)是一个凸函数之差(DC)规划问题, 可通过凸凹过程(CCP)方法高效求解[38]。

CCP的基本思想是通过将直流问题中的非凸部分的凹 部分(例如,−g(F e u,m))替换为其一阶泰勒展开,从而将其转化为凸的,然后依次求解一系列凸问题,以获得原问 题[38]的解。具体而言,在第(t+ 1)次迭代时,我们需要 求解

$$

\min_{F_m} \sum_{u \in U_e^m} \sum_{k \in K} f(F_{u,m}^e) - \left[ g(F_{u,m}^e(t)) + g’(F_{u,m}^e(t))(F_{u,m}^e - F_{u,m}^e(t)) \right] \tag{40a}

$$

s.t. (38b),(38c),

其中$F_{u,m}^e(t)$表示在第t次迭代中获得的最优解。由于项 $g(F_{u,m}^e(t))$和 $g’(F_{u,m}^e(t))$对于该问题是常数,因此可以发现上述问题 是一个凸优化问题,可通过内点法[42]求解。利用凸凹过程, 我们可以通过迭代求解(40)来更新$F_{u,m}^e(t)$,直至收敛,从而 获得问题(38)的次优解,该方法类似于连续凸逼近方法。

F.收敛性和复杂度分析

在本小节中,我们分析算法1的收敛性和复杂度。

1)收敛性:显然,算法1的收敛性主要取决于交替求 解子问题(22)和(38)是否能够收敛。记$E_{off}(X, F, P_0, P_s)$ 为在解(X, F, P_0, P_s)下的问题(20)的目标值。在第(r+ 1) 次迭代中,我们首先在给定F r的情况下获得(22)的解(即 $(X^{r+1}, P_0^{r+1}, P_s^{r+1})$),并满足以下等式,即

$$

E_{off}(X^{r+1}, F^r, P_0^{r+1}, P_s^{r+1}) \leq E_{off}(X^r, F^r, P_0^r, P_s^r)

$$

其次,通过使用凸凹过程方法求解(38),可以在给定$(X^{r+1}, P_0^{r+1}, P_s^{r+1})$ 的情况下获得计算资源分配$F^{r+1}$。因此,我们得到

$$

E_{off}(X^{r+1}, F^{r+1}, P_0^{r+1}, P_s^{r+1}) \leq E_{off}(X^{r+1}, F^r, P_0^{r+1}, P_s^{r+1})

$$

根据上述两个方程,我们可以发现,通过算法1的每次迭 代后,(20)的目标值是非递增的。此外,由于计算和通信 资源有限,目标值是有界的。因此,我们可以得出结论: 算法1经过有限次迭代后能够保证收敛。

2)复杂度:算法1的复杂度主要取决于求解子问题 (22)和(38)的复杂度。

求解(22)的联合子信道分配与功率控制过程的复杂度 主要取决于交换匹配过程。在每次迭代中,需要考虑所有 可能的交换组合,这在最坏情况下需要 $M^2$次操作。同时, 我们需要通过SCAPCA计算临时交换匹配状态的效用。假设算法2需要 $I_1$次迭代才能收敛,且在每次迭代中通过内 点法求解问题(36)的复杂度为$O(2X_1^3)$[42],,其中 $X_1$是占 用相同子信道的卸载用户数量。如果交换匹配阶段的迭代 次数为 $T_1$,则在最坏情况下求解问题(22)的复杂度为 $O(4T_1 M^2 I_1 X_1^3)$。

通过内点法求解问题(40)的复杂度为 $O(2X_2^3)$,其中 $X_2$表示同小区内卸载用户的数量。假设求解问题(38)需 要通过凸凹过程进行$I_2$次迭代,则计算资源分配过程的复 杂度约为 $O(2(M+1)I_2 X_2^3)$。

因此,算法1的总计算复杂度为$O(T_0(4T_1 M^2 I_1 X_1^3 + 2(M+1)I_2 X_2^3))$,其中 $T_0$为外层迭代次数。在第七节中, 我们将给出求解不同子问题的详细迭代次数。

VI.卸载决策与整体算法的优化

在第五节中,通过优化f可以得到每个用户在本地计算时的 能耗,通过在固定卸载决策的情况下优化(X,F,P0,Ps)可以得到 每个用户在边缘计算时的能耗。直观上,可以通过枚举所有 $2^{K+UM}$可能的卸载决策结果A,以实现所有用户的全局最小能 耗,从而找到最优卸载决策。然而,随着用户数量的增加,这种 穷举搜索变得难以实施。因此,我们采用一种低复杂度分布式最 优方案,通过比较每个用户在本地计算和边缘计算下的能耗,以 实现每个用户的局部最小开销,该方法已被大多数前期研究 [15], [28],[29],[46] 所采用。

具体而言,我们提出一种启发式算法来获得初始卸载决策,以降 低所提算法的复杂度。同时介绍了求解所提问题(17)的整体迭代 算法。

A.卸载决策

通过比较每个用户在本地计算和边缘计算上的能耗,可 以确定卸载决策

计算,表示为

$$

a_u^m = \begin{cases}

1, & E_{u,m}^{loc} > E_{u,m}^{off} \

0, & E_{u,m}^{loc} \leq E_{u,m}^{off}

\end{cases}

$$

在文献[15],[28],[29],[46],中,作者假设所有用户最 初都选择卸载其计算任务,并获得每个用户的边缘计算开 销。然后,通过比较本地计算和边缘计算的开销来做出卸 载决策。然而,这种初始卸载方案会导致较高的复杂度, 因为资源分配方案的复杂度随着卸载用户数量的增加而增 加。因此,我们提出一种启发式方案以获得初始卸载决策, 如算法3所示,该方案能够有效过滤掉本地计算用户,从 而降低资源分配算法的复杂度。

定理4 :每个用户在边缘计算上的最小能耗是

$$

E_{u,m}^{off,min} = \frac{P_{u,m}^{min} L_{u,m}}{B \log_2(1 + P_{u,m}^{min} g_{u,m} / \sigma^2)}, \quad \forall m \in M, u \in U_m

$$

where

$$

P_{u,m}^{min} = \left( 2^{L_{u,m} / [B (D_{u,m}^{max} - C_{u,m}/F_m)]} - 1 \right) \frac{\sigma^2}{g_{u,m}}

$$

Proof : See Appendix B. ∎

算法3可以确保选择本地计算的用户其最终卸载决策 为本地计算,因为当这些用户选择将任务卸载到移动边缘 计算服务器时,实际能耗$E_{u,m}^{off}$大于 $E_{u,m}^{off,min}$。然后, 我们只需在资源分配后检查初始卸载用户的卸载决策是否 需要更改。

B.联合任务卸载与资源分配方法

基于上述算法,我们提出了一种联合任务卸载与资源分 配方法(JTORAA)来寻找

问题(17)的解决方案,如算法4所述。该方法主要包括四个 步骤。第一步,我们通过算法3获得初始卸载决策。在给 定卸载决策的情况下,接着使用算法1为卸载用户分配计 算和通信资源,并得到每个用户的能耗。第三步,我们根 据(41)更新初始卸载用户的卸载决策。最后,我们再次应 用算法1,重新为卸载用户分配计算和通信资源,并获得 最终的任务卸载和资源分配方案。

C.性能分析

所提出的联合任务卸载与资源分配方法(JTORAA)的收 敛性、最优性和复杂度特性分析如下。

1)收敛性:显然,由于用户数量有限,卸载决策过程 (即步骤1和步骤3)能够保证收敛。根据第五节‐F1部分 的分析,资源分配算法将在有限次迭代内收敛。此外,在 资源重新分配后,剩余的卸载用户不会改变其卸载决策, 因为步骤3减少了卸载用户间的干扰,同时降低了能耗。 因此,我们可以得出结论:所提出的联合任务卸载与资源 分配方法(JTORAA)能够保证收敛。

2)最优性:每个用户的最优本地CPU频率可以通过求 解问题(18)得到。我们可以通过(41)获得次优卸载决策 解,该解实现了每个用户的局部最小开销。此外,如 [9],[38]中所证明的,算法1能够保证收敛到局部最优解。 因此,算法4为所提问题(17)提供了一个次优解。在仿真中, 我们将证明所提方法可以实现近似最优性能。

3)复杂度:步骤1中的初始卸载决策算法要求每个用 户计算其在本地计算和边缘计算下的能耗,这需要 N 次 迭代,其中 N= K+ M U表示用户总数。卸载用户的 资源分配的计算复杂度为 $O(T_0(4T_1 M^2 I_1 X_1^3 + 2(M+1) I_2 X_2^3))$。

表一仿真参数

步骤3,更新卸载决策最多需要 N次迭代。此外,资源重 新分配的复杂度也为 $O(T_0(4T_1 M^2 I_1 X_1^3 + 2(M+1)I_2 X_2^3))$。 因此,在最坏情况下,算法4的总复杂度为 $O(2N + T_0(4T_1 M^2 I_1 X_1^3 + 2(M+1)I_2 X_2^3))$。显然,所提方法的复杂度 远低于穷举搜索,后者需要 $2^{NKM}$次迭代来寻找最优卸 载决策和子信道分配。此外,每次搜索过程中还需要优化 发射功率和计算资源分配。

VII.仿真结果

在本节中,我们通过仿真研究所提出的联合任务卸载与 资源分配方法(JTORAA)的性能。我们考虑一个半径为 R= 1000米的宏小区,宏基站位于中心。小小区在宏小区内 随机分布,每个小小区的半径为200米。考虑到接收机的硬 件复杂度,假设每个小基站通过NOMA协议[9]为两个小区 用户服务。

在表一中,我们总结了仿真参数,这些参数的设置基 于文献[20],[47]。此外,我们假设每个基站的计算能力能 够满足其关联用户的需求[15],[20]。每次实验的仿真结果 均取自500个随机信道实例的平均值。

在我们的仿真中,我们将所提方法的能耗性能与五种 基准方法进行了比较,具体如下: 1)最优方法:由于复杂度较高,在仿真中通过穷举搜索 找到最优任务卸载和子信道分配十分困难。4因此,我 们通过穷举搜索找到最优卸载决策,并采用算法获得最 优子信道分配。5在[49]中。计算

在我们的实验中,当 K= 4 M= 8 U = 2 ,且 5时, 穷举搜索需要约 6.9× 10 10次迭代才能找到最优卸载决策和子信道分配。该算法 基于模拟退火算法提出,已被证明可在 [ 48 ] 内达到全局最优解。

所提算法优化了资源分配和发射功率。需要注意的是, “最优方法”具有指数复杂度,仅用于为实际方法实 现性能上界。

2)完全卸载方法:所有用户的任务均被卸载到关联的基 站,同时通过算法1联合优化发射功率、计算资源和子信 道资源。3)全部本地计算方法:每个用户在其本地执行 任务,并通过本地CPU频率调度来优化能耗。4)正交多 址卸载方法:小小区用户通过OFDMA协议将任务卸载 至小基站,即每个小区的带宽被均等地分配给其小小区 用户。任务卸载与资源分配也由所提算法联合优化。5) 随机方法:每个用户随机选择其任务卸载决策,且子信 道资源也被随机分配给各个小小区。

A.收敛性与复杂度

图2展示了无初始卸载决策的所提方法和带有初始卸 载决策的所提方法的收敛性。从该图可以看出,这两种算 法的总能耗随迭代次数增加而减少。这两种算法在资源分 配过程中所需的迭代次数几乎相同且少于3次,表明算法1 的收敛速度较快。但如图3所示,相较于无初始卸载决策 的方法,带有初始卸载决策的所提方法需要更少的交换操 作,即算法1中子信道分配的迭代次数更少。这是因为所提 出的初始卸载决策方案能够有效过滤掉本地计算用户,从 而减少资源分配过程中的交换操作次数。此外,更新后总 能耗降低

卸载决策。这两种算法最终都收敛到相同值,该值非常接近“最 优方法”。

由于所提方法的复杂度主要取决于算法1的复杂度,而 算法1包含多个用于求解不同子问题的过程。图3展示了算 法1中各个过程的平均迭代次数。从该图可以看出,外层迭 代、功率控制过程和计算资源分配过程所需的迭代次数非 常少,且不随SBS数量增加而变化,表明这些过程的收敛 速度稳定。然而,我们观察到子信道分配的迭代次数(即 交换操作的次数)随小基站数量增加而增加。具体而言, 采用初始卸载决策的子信道分配的交换操作次数,相比未 采用初始卸载决策的子信道分配以及[49]中的子信道分配 均为最小。显然,所提方法的复杂度远低于“最优方法”, 后者需要 $2^N$次迭代才能找到最优的任务卸载决策。

B.性能分析

图4绘制了总能耗随SBS数量变化的关系,其中 K= 4。 可以看出,所有用户的能耗随着SBS数量的增加而增加。 从该图中我们还可以发现,所提方法的表现优于其他方法, 仅略逊于最优方法。此外,观察到在异构MEC网络中应用 非正交多址(NOMA)相比正交多址系统(OMA系统) 能够更有效地节省用户能耗。完全卸载方法的能耗高于全 部本地计算方法,原因是当所有用户选择将其任务卸载至 移动边缘计算服务器时,用户在任务上传过程中将经历严 重的干扰。同时,这也证明了所提方法可以实现近似最优 性能。

不同算法下所有用户的总能耗随任务容忍时延的变化 如图5所示。我们可以发现,能耗随着任务容忍时延的增 加而减少。原因包括:1)根据公式(6),

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?