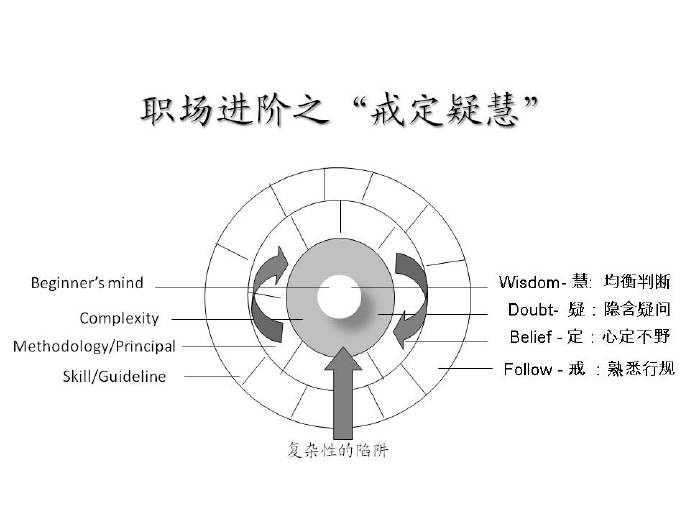

本文从几次内部培训的PPT抽出一张,专门讲外企职场进阶的悟性方面。前几年流行杜拉拉,我在豆瓣上写过一篇关于“Organization Awareness”的评论,不过杜拉拉那种Admin出身的经历,不过外企的皮毛,只能保证混的不错。以下内容偏重专业职场人士内在精神的进阶。

职场前五年,与其说新人的难题在于做事,不如说在于熟悉公司和外部社会,在中国尤其是认识社会,新人最好找一个大平台,界面型的工作,在一个相对安全,层次较高平台上接触社会,这个时候的Skill,来自于对公司相关领域规则的理解,如果是技术工作,需要对某一专业领域有全面的认识。这个阶段人勤奋好学,也容易被人误导,尤其是对自己该从事何种方向充满困惑。柳传志讲“入模子”,就是希望把新人直接进入放到联想的框架了。IBM和华为也有类似的文化,这种文化一方面剥夺了人思考的独立性,另一方面却赋予了一个新人独立工作的能力,在特定的规则下当好一个齿轮。能把一个勤奋的普通人变得有用,“入模子”是非常必要的,尤其在中国的环境,它给了一个人在大型组织,乃至社会里生存的基础操作系统,但在同时,个人的思维已被打下影响终身的烙印。

在一个领域里工作到5-10年的时候,一个人对于自己的领域已经有点通透的味道,日常工作里外纯熟,可以指导一些新人的工作,有了自己的见解和看法,技能进入方法论阶段。如果没有做Rotation的话,工作进入一种稳定的舒适区,可以独挡一面,有些人在这个区域会一直延续他的职场生涯,问他为什么不考虑改变,答曰“我不知道我还会干什么”。此时,晋升,Rotation,跳巢都是会改变精神状态的。比如从事技术研发的经理,走到前台做咨询顾问。幸运的人可以Rotate3-4个不同领域的工作,如果是体制,文化都不同的公司可能收获更大。这个阶段的横向学习很重要,与不同领域的专业人士切磋,一个人会跳出熟悉的领域回看自我,同时认识到世界的复杂性与多元化。

工作十年左右的人对工作的价值开始产生疑问,是很自然的事情。职场面临价值空洞化的危机,在大型组织里工作,形式感会淹没成就感。一方面这种感觉来自心理上的倦怠,另一方面,人也开始意识到职场初期那种强烈的价值Belief开始动摇。很多Belief是教育,组织,公司,老上级赋予的,个人对此开始反思,“什么对我是有意义的?”。

“慧”—均衡判断

对于职业经理人来说,我觉得“慧”落脚于两条,一个是慈悲之心和使命感,二是由此产生的均衡判断力。关于个人价值的疑问,其实没有答案,如果说有,就是服务特定的社会领域,就是在一个专业领域里为环境创造新的价值。这个不是高调,是剔除个人幻灭感的唯一办法,也只有一个开始以外在环境作为思考点,才能摆脱自我的桎捁,形成一个弱利他主义的价值感。

3181

3181

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?