档案馆库房温湿度记录规范:次数与方法详解

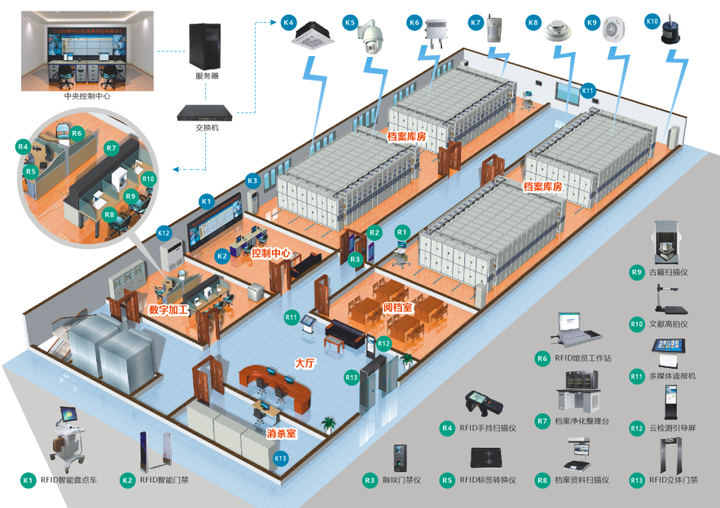

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

档案馆库房的温湿度控制是档案长期保存的核心保障,而规范的记录工作则是温湿度管控的基础环节,直接关系到档案保存环境的可追溯性与调整科学性。本文结合行业标准与实践经验,详细说明库房温湿度的记录频次、规范流程及注意事项,为档案管理工作提供实操指引。

一、记录频次:基于标准要求与环境特性

根据《档案馆建筑设计规范》(GB/T 25023-2010)《档案库房技术管理暂行规定》等行业标准,结合档案载体(纸质、音像、电子等)的保存需求,库房温湿度记录频次明确如下:

(一)常规记录频次:每日 2 次

核心要求为上、下午各记录 1 次,推荐时间节点为:上午 9:00-10:00,下午 14:00-15:00。选择这两个时段的原因的是,此时段避开了昼夜温湿度剧烈波动的时段,能客观反映库房日常环境的稳定状态,同时便于工作人员形成固定工作流程。

每日 2 次记录是最基础、最核心的要求,适用于绝大多数正常运行的档案馆库房,无论采用人工监测还是自动监测系统,均需保证该频次的记录完整性。

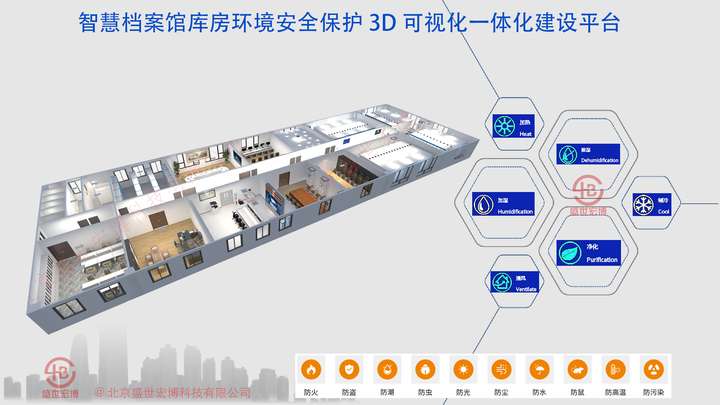

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

(二)特殊情况:增加记录频次

当出现以下情形时,需将记录频次提升至每日 3-4 次,或实时记录:

1. 极端天气影响:高温、高湿、寒潮等恶劣天气期间,温湿度易出现异常波动,需加密监测;

2. 设备运行异常:空调、除湿机、加湿器等调控设备故障维修后,或出现运行不稳定时,需增加记录以验证调控效果;

3. 库房环境变化:库房改造、通风换气、新档案入库等操作后,需短期加密记录,确认环境是否恢复达标;

4. 重要档案保管:存放珍贵档案、特殊载体档案(如胶片、磁带)的库房,可根据载体特性适当提高记录频次,部分可采用实时监测。

二、记录方法:人工与自动结合,确保数据真实可追溯

温湿度记录需遵循 “精准采集、规范填写、完整留存” 的原则,目前主流记录方式分为人工记录与自动记录两类,具体操作流程如下:

(一)前期准备:明确监测点与校准工具

1. 监测点布置:库房内需设置多个监测点,覆盖库房四角、中部、档案架密集区、靠近门窗及设备出风口等关键位置,确保监测数据全面反映库房整体环境(面积超过 50㎡的库房,监测点数量不少于 3 个);

2. 工具校准:采用经计量检定合格的温湿度计(人工监测)或温湿度传感器(自动监测),每年至少校准 1 次,确保测量精度(温度误差≤±0.5℃,湿度误差≤±5% RH);

3. 记录载体:人工记录需使用统一格式的《库房温湿度记录表》(纸质或电子表格),自动记录需配备专用数据存储设备。

(二)人工记录:规范流程与填写要求

1. 读数操作:记录人员需在指定时段到达各监测点,平视温湿度计刻度(避免视角误差),准确读取数值,不得估读或随意修改;

2. 填写内容:记录表需包含以下核心信息:日期、库房编号、监测点位置、上午 / 下午记录时间、温度值(单位:℃)、湿度值(单位:% RH)、记录人签名;

3. 异常标注:若数值超出标准范围(纸质档案推荐温度 14-24℃,相对湿度 45%-60%;特殊载体档案按对应标准执行),需在 “备注” 栏注明异常情况,如 “下午湿度 68%,已开启除湿机”;

4. 数据核对:每日记录完成后,由专人核对数据,确保无漏填、错填,核对人签字确认,纸质记录表需按月份装订存档,电子表格需加密备份。

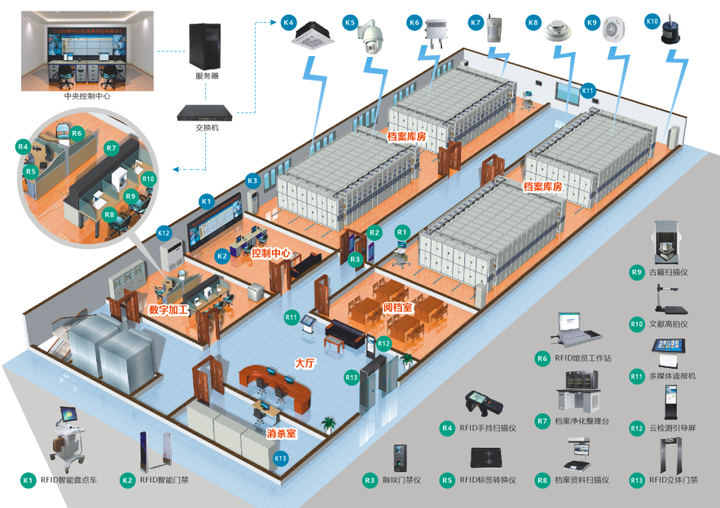

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

(三)自动记录:系统操作与数据管理

1. 系统设置:通过库房温湿度监控系统预设采集频次(常规每小时采集 1 次,满足每日 2 次记录的基础要求),设定温湿度超标预警阈值;

2. 数据采集:传感器自动采集各监测点数据,实时传输至系统平台,生成连续的温湿度变化曲线;

3. 记录留存:系统自动存储数据,至少留存 3 年以上,每日需导出当日数据生成《自动监测温湿度日报表》,由管理人员审核签字;

4. 异常处理:当系统发出超标预警时,管理人员需及时核查,采取调控措施,并在报表中注明处理情况。

三、关键注意事项

1. 数据真实性:严禁编造、篡改记录数据,人工记录需现场填写,自动记录需定期检查传感器是否正常工作,避免数据失真;

2. 工具维护:温湿度计(传感器)需远离阳光直射、空调出风口、门窗缝隙等位置,防止测量结果受局部环境影响;

3. 档案关联:记录需与库房所存档案类型、数量相关联,便于后续分析环境对不同档案载体的影响;

4. 动态调整:根据长期记录数据,分析温湿度变化规律,优化调控设备运行参数,提升库房环境稳定性。

总之,档案馆库房温湿度记录是一项严谨的基础性工作,每日 2 次的常规记录是底线要求,特殊情况需灵活加密频次。通过规范人工记录流程、完善自动监测系统,确保记录数据的真实、完整、可追溯,才能为档案的长期安全保存提供坚实保障。在实际工作中,可结合库房规模、档案重要性及现有设备条件,制定个性化的记录方案,持续提升档案管理的科学化水平。

档案馆库房温湿度记录规范:次数与方法详解

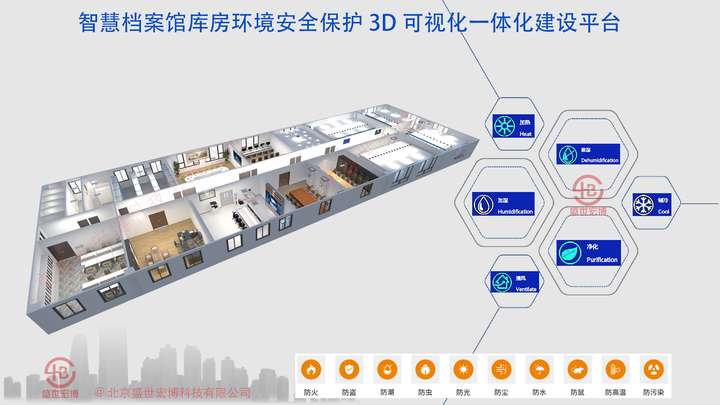

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

档案馆库房的温湿度控制是档案长期保存的核心保障,而规范的记录工作则是温湿度管控的基础环节,直接关系到档案保存环境的可追溯性与调整科学性。本文结合行业标准与实践经验,详细说明库房温湿度的记录频次、规范流程及注意事项,为档案管理工作提供实操指引。

一、记录频次:基于标准要求与环境特性

根据《档案馆建筑设计规范》(GB/T 25023-2010)《档案库房技术管理暂行规定》等行业标准,结合档案载体(纸质、音像、电子等)的保存需求,库房温湿度记录频次明确如下:

(一)常规记录频次:每日 2 次

核心要求为上、下午各记录 1 次,推荐时间节点为:上午 9:00-10:00,下午 14:00-15:00。选择这两个时段的原因的是,此时段避开了昼夜温湿度剧烈波动的时段,能客观反映库房日常环境的稳定状态,同时便于工作人员形成固定工作流程。

每日 2 次记录是最基础、最核心的要求,适用于绝大多数正常运行的档案馆库房,无论采用人工监测还是自动监测系统,均需保证该频次的记录完整性。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

(二)特殊情况:增加记录频次

当出现以下情形时,需将记录频次提升至每日 3-4 次,或实时记录:

1. 极端天气影响:高温、高湿、寒潮等恶劣天气期间,温湿度易出现异常波动,需加密监测;

2. 设备运行异常:空调、除湿机、加湿器等调控设备故障维修后,或出现运行不稳定时,需增加记录以验证调控效果;

3. 库房环境变化:库房改造、通风换气、新档案入库等操作后,需短期加密记录,确认环境是否恢复达标;

4. 重要档案保管:存放珍贵档案、特殊载体档案(如胶片、磁带)的库房,可根据载体特性适当提高记录频次,部分可采用实时监测。

二、记录方法:人工与自动结合,确保数据真实可追溯

温湿度记录需遵循 “精准采集、规范填写、完整留存” 的原则,目前主流记录方式分为人工记录与自动记录两类,具体操作流程如下:

(一)前期准备:明确监测点与校准工具

1. 监测点布置:库房内需设置多个监测点,覆盖库房四角、中部、档案架密集区、靠近门窗及设备出风口等关键位置,确保监测数据全面反映库房整体环境(面积超过 50㎡的库房,监测点数量不少于 3 个);

2. 工具校准:采用经计量检定合格的温湿度计(人工监测)或温湿度传感器(自动监测),每年至少校准 1 次,确保测量精度(温度误差≤±0.5℃,湿度误差≤±5% RH);

3. 记录载体:人工记录需使用统一格式的《库房温湿度记录表》(纸质或电子表格),自动记录需配备专用数据存储设备。

(二)人工记录:规范流程与填写要求

1. 读数操作:记录人员需在指定时段到达各监测点,平视温湿度计刻度(避免视角误差),准确读取数值,不得估读或随意修改;

2. 填写内容:记录表需包含以下核心信息:日期、库房编号、监测点位置、上午 / 下午记录时间、温度值(单位:℃)、湿度值(单位:% RH)、记录人签名;

3. 异常标注:若数值超出标准范围(纸质档案推荐温度 14-24℃,相对湿度 45%-60%;特殊载体档案按对应标准执行),需在 “备注” 栏注明异常情况,如 “下午湿度 68%,已开启除湿机”;

4. 数据核对:每日记录完成后,由专人核对数据,确保无漏填、错填,核对人签字确认,纸质记录表需按月份装订存档,电子表格需加密备份。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

(三)自动记录:系统操作与数据管理

1. 系统设置:通过库房温湿度监控系统预设采集频次(常规每小时采集 1 次,满足每日 2 次记录的基础要求),设定温湿度超标预警阈值;

2. 数据采集:传感器自动采集各监测点数据,实时传输至系统平台,生成连续的温湿度变化曲线;

3. 记录留存:系统自动存储数据,至少留存 3 年以上,每日需导出当日数据生成《自动监测温湿度日报表》,由管理人员审核签字;

4. 异常处理:当系统发出超标预警时,管理人员需及时核查,采取调控措施,并在报表中注明处理情况。

三、关键注意事项

1. 数据真实性:严禁编造、篡改记录数据,人工记录需现场填写,自动记录需定期检查传感器是否正常工作,避免数据失真;

2. 工具维护:温湿度计(传感器)需远离阳光直射、空调出风口、门窗缝隙等位置,防止测量结果受局部环境影响;

3. 档案关联:记录需与库房所存档案类型、数量相关联,便于后续分析环境对不同档案载体的影响;

4. 动态调整:根据长期记录数据,分析温湿度变化规律,优化调控设备运行参数,提升库房环境稳定性。

总之,档案馆库房温湿度记录是一项严谨的基础性工作,每日 2 次的常规记录是底线要求,特殊情况需灵活加密频次。通过规范人工记录流程、完善自动监测系统,确保记录数据的真实、完整、可追溯,才能为档案的长期安全保存提供坚实保障。在实际工作中,可结合库房规模、档案重要性及现有设备条件,制定个性化的记录方案,持续提升档案管理的科学化水平。

496

496

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?