一、因特网发展简史

20世纪50年代美国和前苏联处于冷战的高峰时期,美国国防部( Department of Detense,DoD)欲建立一个用于军事指挥和控制的网络。对这种网络的基本要求是抗毁性好,即网络在战争中遭到部分破坏时,网络还能保持通信。那时所有的军事通信都是由公共电话网络系统来完成的。电话网络采用电路交换技术,但它满足不了上述要求。于是国防部专门成立了个叫做高级研究计划署( Advanced Research Projects Agency,ARPA)的组织,来实施这一计划。这个组织只是一个管理机构,不是一个研究机构。它向大学、公司和研究部门寻求解决方案。最后ARPA采用了兰德(RAND)公司的员工 Pual Baran的分组交换的思想来组建新型网络。关于分组交换和电路交换的原理和特性在后面章节有详细说明。从1967年到1969年仅用了两年多的时间ARPA就实现了他们的想法,这就是 ARPANET的诞生。 ARPANET本身不是互联网,它就是一个单个的网络,但它是世界上第一个分组交换网络,是因特网的起源。图1-7给出了 ARPANET的组成。通信子网由交换设备MP和传输线路组成,IMP( Interface Message Processor)称为接口报文处理机,相当于现在使用的路由器功能。IMP是用一台小型计算机来实现的。传输线路租用电话公司的56kb/s的线路来连接这些IMP,每个IMP必须连到其他两个以上的IMP上。每个MP把主机送来的数据分成1008比特的数据包( packet)或称分组,IMP转发的过程是存储转发,先把数据包接收到IMP的存储器中,IMP可以为这个数据包找到最佳的路由并把它转发出去。只要我们想到MP是一台计算机而不是像电力网的转接开关那样,那么对于上面的概念是不难理解的。当有IMP或线路故障时,IMP可以选择其他路径来传送数据。软件部分主要是一些协议:IMP到MP协议、源IMP到目的MP协议,主机到主机协议和主机到IMP协议。到了1969年,ARPR最终实现了一个实验性的网络。网络由4个结点通过MP连接而成,这4个结点分别是加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)、加利福尼亚大学圣迭戈分校(UCSB)、斯坦福研究所(SRI)和犹他大学(UTAH)。当时这4个单位都有许多互不兼容的计算机并接受了ARPA的合同。支持通信的软件的总名称叫做网络控制协议。

ARPANET的成功开创了计算机网络发展的新局面,首先是 ARPANET自身的规模迅速增加,结点数和主机数呈指数上升。20世纪70年代末,美国国家科学基金会( National Science Foundation,NSF)看到了ARPANETI的成就,于是决定自己建立一个与 ARPANET类似的网络,它一开始选择了6个结点将6个超级计算中心连接起来。它的软件一开始就选用TCP/IP协议。这就是在 Interne的发展中也起着重要作用的 NSFNET网。它经过很快发展并实现了与 ARPANET的互连,这可以说是因特网的雏形。

1974年 Vint Cerf和 Bob Kahn两人发明了TCP/IP协议,这个协议一开始叫传输控制协议( Transmission Control Protocol。TCP),后来被分成两个协议,一个是TCP,另一个是IP( internetworking Protocol)协议。TCP/IP是因特网发展的一个里程碑。

20世纪90年代以前,因特网的应用对象还局限于一些专业人员。90年代初,由欧洲粒子物理研究所的物理学家 Tim Berners-Lee在因特网的信息结构上提出了超文本和超链接的概念,于是导致了万维网Www( World Wide Web)的出现。与此同时,在美国超级计算应用中心工作的 Marc Andreessen为 Mosaic操作系统研制出浏览器,产生了用浏览器访问www网页的方便方法。加上后来的域名系统DNS,从而使因特网为广大非专业人员的应用打开了方便之门。实际上WWw就是一个以网页为基本信息存储结构的全球最大的分布式信息系统。

20世纪90年代以后,大量的因特网服务提供商ISP( Internet Service Providers)的出现进步促进了因特网的发展,ISP就是为用户提供因特网接入并提供因特网应用服务的公司。这样,最初由军事应用和科学研究为目的网络发展成为包含各行各业的广大用户都离不了的信平台,同时因特网也由政府管理的网络变为一个商业网络。

二、因特网的体系结构

我们很难给出因特网的详细结构,一是没有必要,大多数人只需要能接入因特网,并希望获得因特网的服务,对使用因特网的人来说,他们更关心的是因特网能提供哪些服务。二是因为因特网太大,并且因特网是在不断变化的过程中,经常有新的网络接入因特网,又会不断地有网络从因特网上取下来。下面我们就以ISP为基础给出因特网的结构。

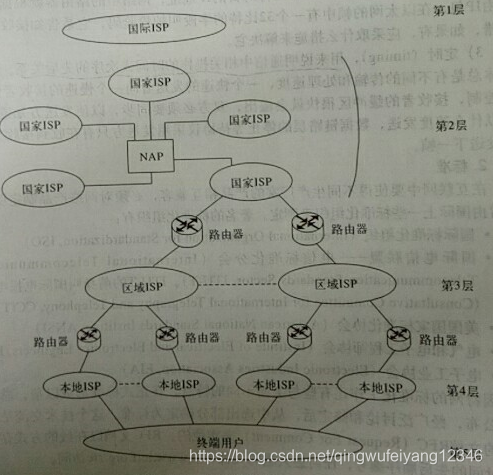

因特网是由4个不同的ISP组成的层次结构,如图所示。在结构的最高层是际ISP,它服务于各个国家之间的因特网。国家5P是由该国家的一些运营公司建立并管理维护的主干网络,如A&T和 Sprint,这些主干网络有上千台路由器,通过高带宽的光纤连接起来。各个国家都连接到网络接入点(WAPm,NAP)使它们互通,NAP是由这些公司以外的第三方运营的,是由在一个地方的一些高性能的路由器互连而成,每个国家ISP必须与NAP连接。国家SP可以提供两种服务形式:一是为不同的区城1sP提供连接服务,二是为一些大公司和高性能服务器群提供服务,因为它们会被众多区城SP访问,要求访同速度很快,于是将它们直接连在国家ISP上(图中末画出)。接下来的是区域ISP,它连接到一个或多个家ISP,又向下连接多个本地ISP,区域ISP的通信速率比国家ISP的低,它是为本地ISP提供连接服务的。本地SP为终端用户提供服务,它连接到区域LsP(也可以连接到国家SP)。本地ISP可能是一个专门提供因特网服务的公司,也可能是为自己的员工提供因特网服务的非商业机构(如组织和学校)。

由上述分析可见:

1、因特网是一个由许多分布在世界各地不同类型的网络互连的层次结构的庞大网络,向这种结构上增加或减少网络是很方便的。

2、保持因特网体系工作的软件基础是TCP/P协议。

在四个层次上各个SP的网络及路由器的性能也是由高到低逐渐变化。

三、协议和标准

1.协议( protocol)

前面已经多次出现过这个词,协议对网络来说太重要了,可以设想,如果我们只把在不同地方不同类型的计算机用通信线路(有线或无线)连接起来,是不能实现正常通信的。计算机网络不是电力网也不是自来水管网,只要有传输线或管道的地方就有电或水。计算机网

络是用来在计算机之间进行数据通信的,在网络中把参与数据通信的设备称为实体(entity),任何两个实体间的数据通信必须要遵循一定的规则。协议就是支配数据通信正常进行的规则。包含三方面的内容:

(1)语法(syntax),语法代表了被传输的数据结构和含义,一个IP包前面的20个字节一定是IP头。一个以太网帧必须有帧头和帧尾。

(2)语义( semantIcs),表示每一字段的含义及网络设备应该采取的动作,例如P头中有一个32比特的源P地址和一个32比特的目的P地址,网络中的路由器就根据这个字段信息来路由IP包,在以太网的帧中有一个32比特的字段叫帧检验码,它是告知接收方到达的帧是否有错,如果有,应采取什么措施来解决它。

(3)定时(timing),用来说明通信中相关操作的时间或次序的先后关系,例如,两个通信实体总是有不同的传输和处理速度,一个快速的发送者向一个慢速的接收者传送数据,若不加控制,接收者的缓冲区很快就会溢出,双方必须要同步,以使发送方知道何时可以发送,应以什么速度发送,数据链路层的停止等待协议采用发送方只有在收到接收方的确认帧以后才发送下一帧。

2.标准

在互联网中要使得不同生产厂家的产品相互兼容,必须对网络产品制定明确的标准,这通常由国际上一些标准化组织来制定。著名的标准化组织有:

国际标准化组织( (International Organization for Standardization,ISO)

国际电信联盟——电信标准化分会( International Telecommunication Union Telecommunication Standards Sector,IUT)。IUT的前身叫国际电报电话咨询委员会(Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony, CCITT)

美国国家标准化协会( American National Standards Institute,ANSI)

电气和电子工程师协会( Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)

电子工业协会( Electronic Industries Association,EIA)

因特网的标准化工作还有些与上面不同的特点。在正式标准形成以前,总以技术报告形式公布,经广泛讨论和修定后,从中选出部分确定为标准。这个技术交流是通过发布请求评论的文档RFC( Request For Comment)来实现的。RFC文档以在线的方式存储起来,并按创建时间的先后顺序编号,任何感兴趣的人都可从www.ietf.org、rfc访问。

任何问题,只需在此文章的评论处留言即可,我将尽力解答,不要试图采用其它的联系方式,我一概不理会。

原创性文章,转载请注明出处优快云:http://blog.youkuaiyun.com/qingwufeiyang12346。

本文回顾了因特网从ARPANET起源到全球分布式信息系统的演变历程,包括TCP/IP协议的诞生、万维网的出现以及ISP的推动作用。介绍了因特网的层次结构,从国际ISP到本地ISP,以及维持其运作的TCP/IP协议。探讨了网络协议的三个关键方面:语法、语义和定时,以及标准化组织在确保网络产品兼容性中的角色。

本文回顾了因特网从ARPANET起源到全球分布式信息系统的演变历程,包括TCP/IP协议的诞生、万维网的出现以及ISP的推动作用。介绍了因特网的层次结构,从国际ISP到本地ISP,以及维持其运作的TCP/IP协议。探讨了网络协议的三个关键方面:语法、语义和定时,以及标准化组织在确保网络产品兼容性中的角色。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?