使用树莓派与扫描电子显微镜耦合的阴极发光图像发生器的设计

引言

阴极发光(CL)是一种光谱技术,几十年来被广泛应用于研究半导体、地质样本及其他矿物材料在数百纳米和微米范围内的光学性质,是一种有效的无损表征方法。早期的阴极发光研究由Davoine等人大规模开展,其中详细解释了电子‐物质相互作用所产生的发光现象。与其他发光技术一样,阴极发光(CL)能够提供材料的光学性质和电子态跃迁信息,并可与样品中的等离激元效应相关联。阴极发光的原理基于电子束‐样品相互作用过程,导致价带和导带之间的电子‐空穴复合并发射光。扫描电子显微镜(SEM)中使用的能量范围从几千电子伏特到30千电子伏特不等。然而,无论显微镜中使用的加速电压如何,电子的电流密度决定了发射光的强度。阴极发光中的光发射可用晶体学模型和固体能带理论进行描述。因此,当电子以足够的能量撞击晶体时,低能级价带中的电子会被激发至高能级的导带。当这些电子返回价带时,所释放的能量将以相应的能量或波长范围发射出去。半导体材料中发射光子的带宽范围从紫外光(UV)到红外光(IR)。

设计适用于优化嵌入式系统的电子电路和传感器可加快从各种物理现象中采集的信号数据的获取和处理。一个嵌入式系统的例子是树莓派及其通用输入/输出(GPIO)端口,该端口使用串行外设接口(SPI)作为电子电路之间以及模数转换器(ADC)与树莓派之间的通信协议。光电倍增管(PMT)是一种将收集到的光信号转换为电信号的传感器。本研究中通过集成光电倍增管(PMT)和模数转换器(ADC)并将其连接至树莓派,结合可定制的后处理方法,实现了扫描电子显微镜(SEM)扫描区域与阴极发光信号转换之间的同步。注册信号的后处理通过图像脚本与Python语言的创新结合来完成,从而生成阴极发光图像,这与以往研究中报道的其他方法有所不同。采用氧化锌样品对阴极发光系统采集的数据进行验证,并与该材料在微纳米尺度下表现出的发射特性进行了比较。

II. 阴极发光系统设计

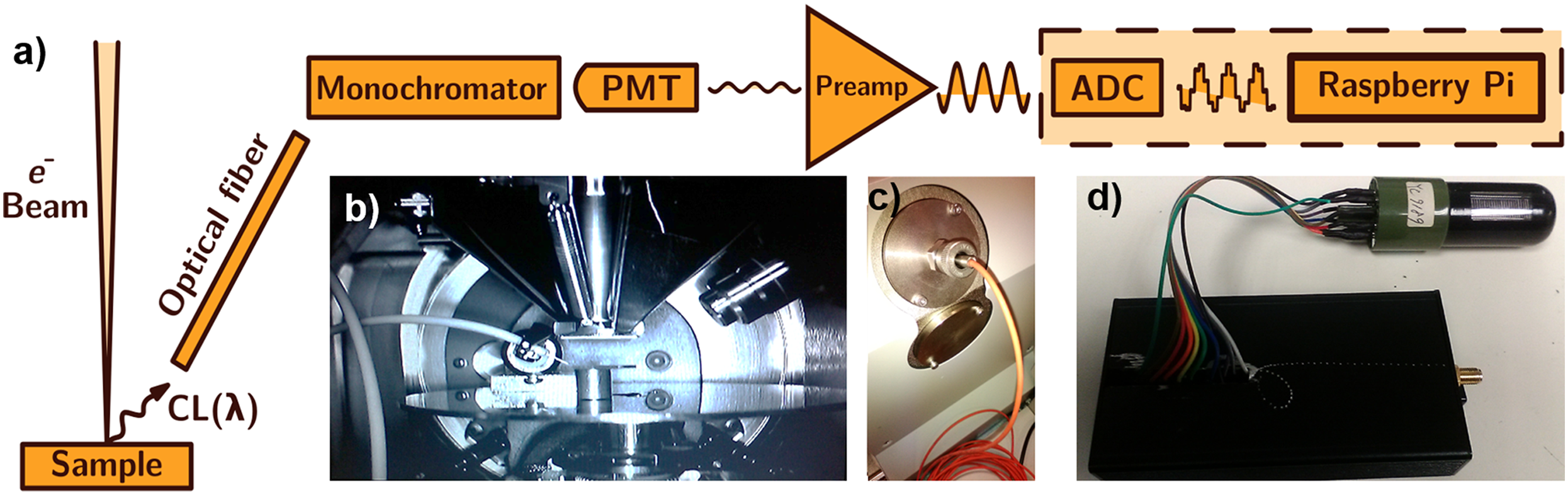

实验装置在日立SU1510变压力扫描电子显微镜中进行,工作电压为30千伏。实验中使用的光纤为 FT200UMT 雷达实验室,其带宽范围为300至1200纳米。该光纤被放置在样品附近,用于收集显微镜腔室内的发射光。所用的光电倍增管为滨松R928型号,可检测185至900纳米波段范围内的光信号,在1000伏特偏置电压下增益为 10^7。本实验使用的单色仪为奥瑞尔 77250型号,用于获取单色图像。然而,也可以不使用单色仪直接采集图像,并记录全色图像。在采集过程中,采用一个前置放大电路(OPA227型号),其中包含一个低噪声运算放大器(运放),用于信号调理及其后续的数字化。

图1。(a)实验装置的示意图:阴极发光发射通过连接到光电倍增管的光纤收集,光电倍增管将发光转换为电信号,然后前置放大器使用连接到模数转换器的低噪声运算放大器放大该信号,最后树莓派从模数转换器获取信息,并通过基于Python语言的算法生成图像。(b)光纤放置在扫描电镜腔室内的样品附近,(c)使用特殊真空连接管将光纤耦合到显微镜,(d)用于阴极发光系统的光电倍增管。

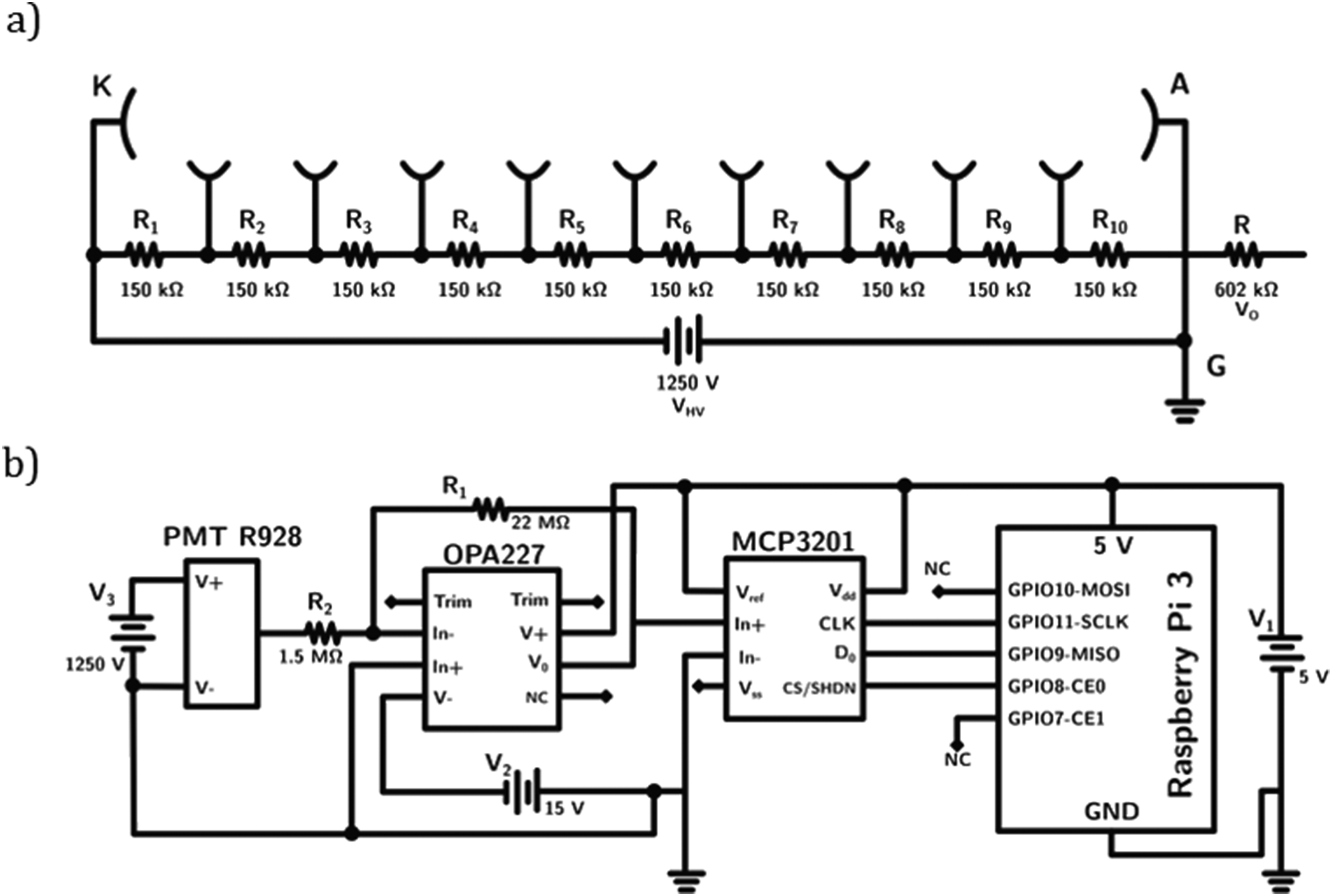

一个高压电源(1250 伏)连接到光电倍增管(PMT),由于在阴极(K)与接地(G)之间连接了电阻,电流(IHV)被限定。这种结构称为直流配置,其收集的光强度呈线性响应[见图2(a)]。总电流 IHV通过从 R1到 R10的串联电阻电路计算得出,电路中的总电流为 IHV = 833微安。当光电倍增管接收到最大光照时,电路电流的1% 达到最大输出电压(Vo)。因此,光电倍增管产生的最大外部电流(IA)为 IA = 0.01 × IHV = 8.3 微安。因此,如图2(a)所示的负载电阻(R)在 Vo为 5 伏时计算为 602 千欧,测得的信号噪声比(SNR)为 200。对于 SNR 比值的测量,我们使用示波器在电子束关闭和开启的情况下进行了测量。用于信号处理的放大器采用反相配置,增益设置为 15,此时 SNR 为 97.5。因此,阴极发光图像由光电倍增管信号通过来自运算放大器的电压out输入至模数转换器生成。所使用的模数转换器为 MCP3201,具有12位分辨率和100千赫兹采样率,并支持GPIO端口上的SPI协议三线模式。系统的电子电路图如图2(b)所示。该协议采用与电子设备的高速同步通信,支持2到16位可编程长度的串行比特流。本设计中使用的树莓派是一台基于Linux平台的计算机,配备 1.2吉赫兹64位四核ARMv8中央处理器和1吉字节内存。

图2。(a)光电倍增管的配置。电阻 R1到R10用于限制电路中的电流;电阻R表示将连接到放大器的电阻。(b)所设计的阴极荧光系统的通用电子原理图,该原理图显示了电子设备之间相应的引脚连接。

传输到树莓派计算机的数据通过使用Python语言的软件包进行处理。光谱的获取是通过将光纤与光谱仪(UV‐Vis Ocean Optics 型号 USB2000)耦合实现的,该光谱仪使用CCD硅探测器。对于阴极发光成像,模数转换器中捕获的数据被组织成一个 640× 480像素的矩阵阵列,并与二次电子(SE)图像的相同区域同步。这些空像素有助于我们逐行连接注册数据,并相对于SE图像的同一视场进行重新排列。获得阴极发光图像的过程如下:(1)定位感兴趣区域在显微镜的常规操作中,此时放大倍数和位置已确定;(2)电子束被消隐以开始采集发射光参考信号(无阴极发光信号);(3)当电子束记录二次电子图像时,同时捕获阴极发光信号,并将阴极发光数据发送至树莓派系统;(4)数据采集完成后,电子束被消隐,阴极发光采集手动停止。发射光转换为阴极发光图像在初始扫描后延迟18毫秒,随后使用后处理程序进行重新调整,代码见补充材料。作为阴极发光图像处理的一部分,根据扫描电镜使用的放大倍数对比例尺进行重新校准,以确定像素尺寸。通过在采集过程从开始到结束期间合并空像素,实现阴极发光图像与二次电子图像的对齐。

III. 氧化锌样品分析

样品制备方法详见补充材料。已分析两种结构:通过微波法合成的氧化锌纳米棒以及在电弧放电反应器中获得的氧化锌粉末。除阴极发光光谱和图像外,还在扫描区域记录了X射线能谱分析(EDS)光谱。对于阴极发光测量,显微镜的实验参数为:束斑直径约为3纳米,全色和单色阴极发光图像对应的样品电流分别为 72 μA和96 μA。

A. 全色阴极发光图像

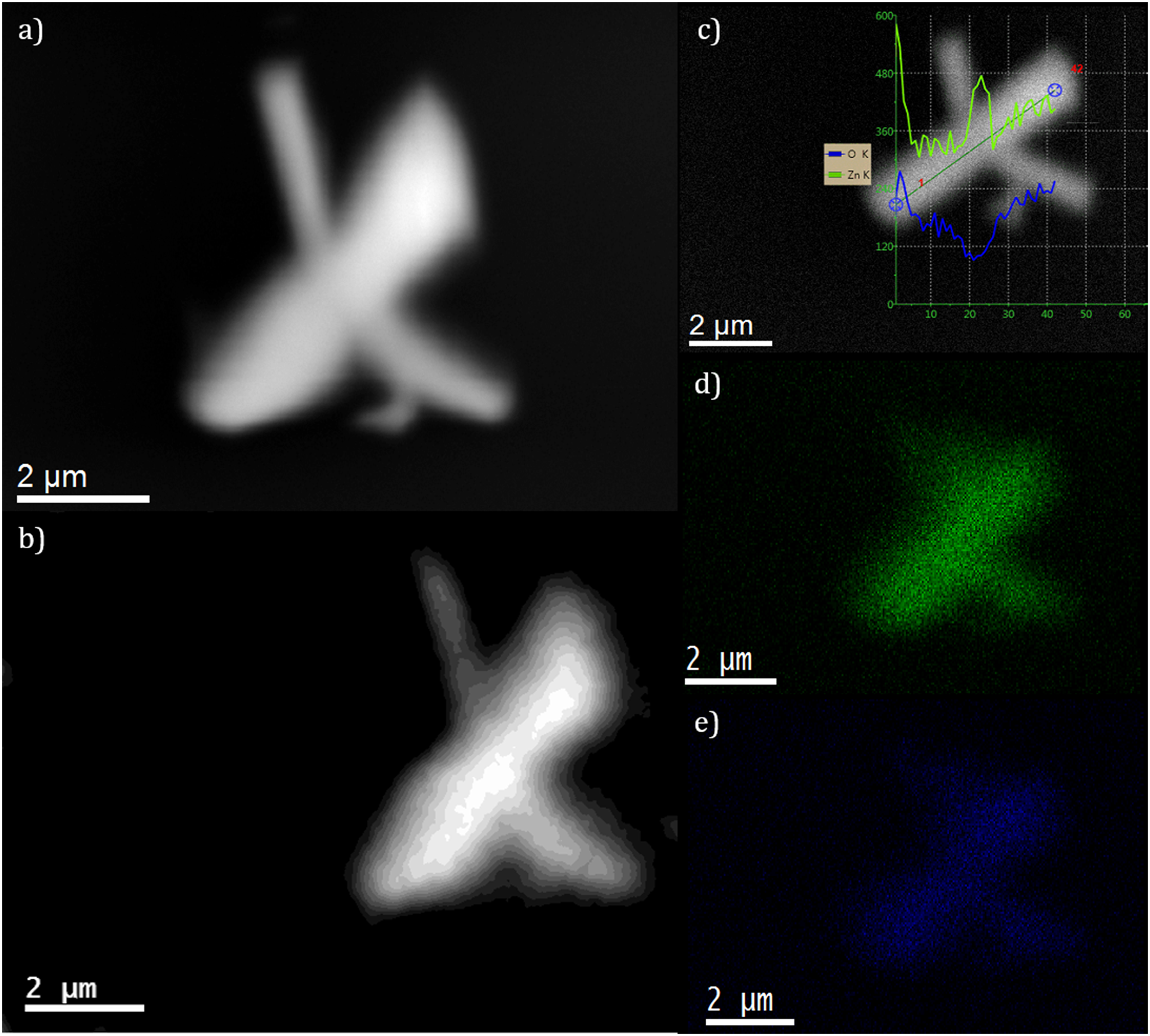

氧化锌纳米棒已通过将前驱体溶液在20至 90 °C的温度范围内加热并反应1至50分钟来制备。升温曲线微波过程中的补充材料中图S2(b)所示的时间函数。反应时间控制着氧化锌纳米棒的尺寸。此外,当微波辐照过程结束后,将纳米棒清洗3–4次,使溶液沉淀并去除多余的不良溶剂。通过透射电子显微镜分析纳米棒的晶体结构和形貌,并在补充材料的图S3中展示。在补充材料的图S3中,可以看出由高分辨率透射电子显微图像(HRTEM)和电子衍射图样所确定的沿〈0001〉方向的择优生长。氧化锌纳米棒的阴极发光图像已在12千倍放大倍数下获得,同时获得了能谱分析谱图。该阴极发光图像使用ImageJ软件通过中值滤波算法进行滤波处理。此滤波器通过将每个像素替换为其邻近像素值的中位数来减少图像中的噪声。利用该工具,在此放大倍数下图像的分辨率保持良好;如图3(b)所示。能谱分析谱图显示了锌和氧的分布,蓝色对应于氧,绿色对应于锌。

图3. 氧化锌纳米棒:(a)氧化锌的二次电子图像,(b)使用设计系统获得的阴极发光图像。(c)显示沿纳米棒的线扫描剖面中的能谱分析。(d)和(e)分别显示锌和氧的能谱分析分布图。

B. CL单色图像

通过将光纤和光电倍增管耦合到单色仪上,采集了 CL单色图像。氧化锌是一种众所周知的材料,用于测试该系统的此配置。阴极发光光谱中最强的峰位于515纳米(2.4电子伏特);这种发射通常与氧空位相关,而位于375纳米(3.36电子伏特)的峰则对应于室温下氧化锌的带隙能量。图4(c)是使用515纳米波长获得的单色图像。对于该单色图像,光电倍增管安装在单色仪上,并且使用ImageJ程序对信号进行滤波,以减少来自样品的噪声。此外,已在样品上获得能谱分析。图 5(b)显示了由设计系统获得的阴极发光图像以及能谱分析所呈现的元素分布。

图4. 测得的氧化锌阴极发光光谱。(a)阴极发光光谱显示了氧化锌的主要峰特征,(b) 3700×下的二次电子图像,以及(c)在相同区域、通过单色仪在 515纳米波长过滤后获得的单色图像。

图5. 氧化锌样品的阴极发光图像与能谱分析对比。(a)二次电子图像,(b) 阴极发光图像,以及[(c)和 (d)]样品中元素的能谱分析图谱。

IV. 结论

样品发出的发光通过光纤收集,并利用光电倍增管(PMT)和树莓派计算机转换为电信号。该集成系统配置了基于Image J脚本和Python语言的后处理方法,使得该设计成为适用于任何扫描电子显微镜的经济高效且可定制的阴极发光成像系统。后处理方法能够补偿二次电子图像与阴极发光图像之间的任何停留时间延迟。所设计的系统和后处理方法可适用于使用或不使用单色仪获取的阴极发光图像,并可通过所提出的后处理方法生成全色或单色阴极发光图像。本研究中从氧化锌样品获得的阴极发光光谱与文献报道的光谱进行了比较,以确保使用集成的树莓派系统采集的数据及其经后处理方法生成的阴极发光图像的可靠性。

1110

1110

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?