目录

🎬 攻城狮7号:个人主页

🔥 个人专栏:《AI前沿技术要闻》

⛺️ 君子慎独!

🌈 大家好,欢迎来访我的博客!

⛳️ 此篇文章主要介绍 A2A协议

📚 本期文章收录在《AI前沿技术要闻》,大家有兴趣可以自行查看!

⛺️ 欢迎各位 ✔️ 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!

引言

2025年的AI领域,我们见证了太多令人眼花缭乱的模型迭代和能力突破。但在一片喧嚣之下,一个深刻的瓶颈正日益凸显:AI们正在形成一座座强大的"能力孤岛"。

想象一下,一家大型企业希望实现招聘流程的自动化。负责筛选简历的AI智能体A,由一家厂商提供;负责安排面试的智能体B,是公司内部开发的;而负责背景调查的智能体C,则来自另一家专业的服务商。尽管每个智能体在自己的领域都表现出色,但它们之间语言不通、标准各异,无法顺畅地沟通和协作。招聘经理不得不像一个翻译官,在不同系统间手动传递信息、下达指令,自动化程度大打折扣。

这便是当前多智能体协作的困境。我们拥有了越来越多强大的"个体",却缺乏一个能让它们协同作战的"团队协议"。

正是在这个背景下,谷歌在2025年4月的Cloud Next大会上,联合Salesforce、ServiceNow、MongoDB等超过50家技术伙伴,正式推出了Agent2Agent(A2A)协议。这并非又一个AI模型,而是一套旨在打破智能体"孤岛",让它们能够跨平台、跨厂商、跨系统进行安全、高效协作的开放标准,这是从"孤岛"到"大陆"的必然一步。

更具里程碑意义的是,仅仅两个月后,在2025年6月的北美开源峰会上,谷歌宣布将A2A协议、相关SDK及开发工具正式捐赠给Linux基金会。这一举动,清晰地表明了谷歌的雄心:A2A不仅仅是谷歌自家的解决方案,它的目标是成为整个AI行业的"通用语"(Lingua Franca),如同互联网世界的HTTP协议、容器世界的Kubernetes一样,成为构建未来智能体生态的基石。

这篇文章,将带你深入了解A2A协议的方方面面。它究竟是什么?它如何工作?它与我们听过的其他协议(如MCP)有何不同?谷歌为何要将这一战略性资产开源?以及,它将如何塑造AI应用的未来?

一、A2A协议的核心——为AI智能体建立"社交规则"

要理解A2A,我们不妨先用一个简单的比喻。

想象一个庞大的建筑工地,要盖一栋摩天大楼。工地上有各种专业的施工队:钢筋工、水电工、木工、油漆工等等。每个施工队就是一个"AI智能体",它们各自拥有独特的技能和工具。

在没有统一标准的情况下,项目经理(用户)会非常辛苦。他需要亲自告诉水电工,钢筋工的进度如何,墙体在哪里;然后再跑去告诉木工,水电管道已经铺设完毕,可以开始吊顶了。沟通效率低下,且极易出错。

A2A协议,就是为这个工地引入的一套现代化的"协同工作系统"。它包含几个核心概念:

(1)智能体(Agent) = 专业施工队

这很容易理解,每一个独立的AI程序、服务或机器人,就是一个智能体。它有自己的逻辑和专业技能。

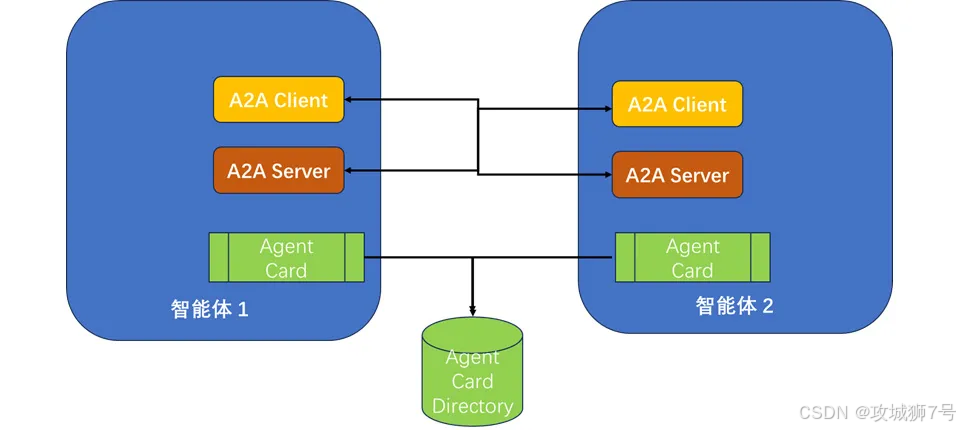

(2)智能体卡(Agent Card)= 施工队的"能力名片"

这是A2A协议的巧妙设计之一。每个智能体都需要对外提供一份标准化的"名片",这份名片通常是一个放在特定网络路径下的JSON文件。它清晰地描述了:

- 我是谁:智能体的名称、版本、功能简介。

- 我能做什么:它能执行哪些"技能"(Tasks),比如"查询天气"、"预订会议室"、"分析销售数据"。

- 你需要提供什么:执行每项技能需要哪些输入信息(比如查询天气需要"日期"和"城市")。

- 如何联系我:与它通信的技术地址(API端点)。

- 安全认证:如何验证你的身份(如API密钥、OAuth等)。

有了这张名片,任何其他智能体都能"阅读"并理解它的能力,实现了"能力的自我发现"。项目经理不再需要维护一个复杂的通讯录,新的施工队可以"即插即用"。

(3)任务(Task)= 具体的工作指令

这是A2A协作的核心单元。当一个智能体(发起方)需要另一个智能体(执行方)帮忙时,它会创建一个标准的"任务"对象,并发送过去。这个任务对象包含了唯一的ID,需要执行的技能,以及所有必要的参数。

例如,会议安排智能体需要知道天气,它就会向天气智能体发送一个任务:"Task ID: 12345, 技能: 查询天气, 参数: {日期: '2025-10-01', 城市: '北京'}"。

整个任务的生命周期(提交、处理中、完成、失败)都有标准化的状态,方便发起方随时追踪进度。

(4)成果(Artifacts)= 交付的工作成果

任务完成后,执行方会返回一个标准化的"成果"包。比如,天气智能体会返回一个包含日期、温度、天气状况等结构化信息的JSON对象。这种标准化的交付物,确保了发起方能够准确无误地理解和使用结果,而不用去解析各种奇奇怪怪的文本。

(5)推送通知(Push Notifications)= 异步进度更新

对于一些需要长时间处理的复杂任务(比如"生成一份季度销售分析报告"),执行方不能让发起方一直干等着。A2A协议支持推送机制,执行方可以主动向发起方发送进度更新,例如"数据收集中"、"分析已完成50%",实现了高效的异步协作。

通过这套精心设计的"社交规则",A2A为原本混乱的智能体世界带来了秩序。它让智能体之间的协作,从原始的手动、定制化对接,升级为自动化、标准化、可发现的现代化通信。

二、A2A与MCP——"团队对话"与"工具使用手册"的区别

在A2A出现之前,AI社区已经有了一个广受关注的协议——由Anthropic(Claude的开发公司)推出的MCP(Model-Context-Protocol,模型上下文协议)。甚至在A2A发布后,很多人依然困惑:这两个协议是什么关系?是竞争还是互补?

谷歌给出了一个形象的比喻:"如果说MCP是扳手,为智能体提供使用工具的手段;那么A2A就是技工之间的对话,让多个代理像技工团队一样交流诊断问题。"

为了更清晰地理解,我们延续建筑工地的比喻:

(1)MCP:是每个工具的《标准使用手册》。它定义了一个智能体(比如一个水电工)应该如何使用外部工具(比如电钻、扳手、测量仪)。这里的"工具"在AI世界里就是API、数据库、函数等。MCP标准化了"工具能力描述"和"调用方法",解决了一个智能体如何与N个不同工具高效交互的问题。水电工拿到任何一个符合MCP标准的工具,都能立刻看懂说明书并上手使用。

(2)A2A:是整个工地的《协同工作流程与规范》。它定义了不同施工队之间应该如何沟通、分配任务、交付成果。它解决的是M个不同智能体之间如何协同完成一个大项目的问题。它规定了水电工如何告诉木工"我这里管线铺好了,你可以来封板了",以及木工如何回复"收到,预计明天开工"。

总结一下核心区别:

因此,A2A和MCP并非竞争关系,而是天生的盟友,共同构成了一个更强大的智能体生态系统。一个复杂的AI应用流程可能是这样的:

(1)会议安排智能体(使用A2A)向天气智能体发出一个任务:"帮我查询明天北京的天气"。

(2)天气智能体接收到任务,它需要调用一个外部的天气数据API。这个API恰好遵循了MCP标准。

(3)天气智能体(使用MCP)读取天气API的"工具说明书",知道如何正确调用它,并成功获取了天气数据。

(4)天气智能体(使用A2A)将获取到的天气数据打包成一个标准的"成果",返回给会议安排智能体。

(5)会议安排智能体收到成果,继续它的下一步工作。

两者各司其职,相辅相成,共同构成了构建复杂AI应用的模块化基础。

三、开源的阳谋——谷歌为何将"王牌"捐给社区?

将A2A这样一个具有巨大战略价值的协议捐赠给中立的Linux基金会,无疑是谷歌深思熟虑后的一步棋。这并非单纯的"为爱发电",而是一次经典的"开源阳谋",其背后的逻辑与当年谷歌开源Kubernetes如出一辙。

(1)建立信任,加速成为行业标准

在多智能体协作的早期阶段,最大的障碍是"信任"。如果A2A协议由谷歌一家掌控,那么其他科技巨头(如微软、亚马逊)和广大开发者在采用时,必然会心存顾虑:会不会被谷歌"锁定"?协议的未来发展会不会完全由谷歌的商业利益决定?

通过将其托管给Linux基金会,谷歌有效地消除了这些疑虑。基金会的中立治理模式确保了A2A将保持厂商中立、社区驱动。这极大地降低了其他厂商的采纳门槛,使其更有可能成为被广泛接受的行业标准。谷歌的目标,显然不是从协议本身收费,而是希望通过掌控下一代AI应用的基础设施标准,在未来的生态竞争中占据有利地位。

(2)汇聚社区智慧,完善协议本身

A2A虽然设计精良,但AI世界瞬息万变,新场景、新需求层出不穷。仅靠谷歌一家公司,很难预见和满足所有可能的需求。开源意味着全世界的开发者和公司都可以为其贡献代码、修复漏洞、提出改进建议。这种"集体智慧"将大大加速A2A协议的迭代速度和健壮性,使其能够适应更广泛的行业需求。

(3)避免重蹈"标准战争"的覆辙

在技术史上,旷日持久的"标准战争"屡见不鲜,往往会拖慢整个行业的创新步伐。谷歌通过主动开放A2A并联合百家厂商,试图在智能体协作领域建立一个开放、统一的"根据地",避免市场陷入碎片化、标准林立的混乱局面。这对于整个AI应用生态的健康发展,都是有益的。

当然,也有社区声音指出了潜在的风险。比如,有开发者担忧,A2A的核心之一是"智能体发现",而谷歌是做索引和搜索的鼻祖。未来,决定哪个智能体被优先"发现"和推荐的,会不会变成一种新的"算法竞价排名"?这确实是开源社区在后续治理中需要警惕和解决的问题。但无论如何,将A2A置于开放治理之下,是迈向一个更可信、更协作的AI未来的关键一步。

四、挑战与展望——A2A是万能药吗?

A2A协议描绘的蓝图令人兴奋,但它并非一蹴而就的万灵丹。在通往未来的道路上,它仍面临诸多挑战与现实问题。

(1)"杀鸡焉用牛刀?"——协议的必要性质疑

一些务实的开发者,比如Y Combinator的合伙人就指出,他们内部构建了许多AI智能体来辅助公司运营,但并未依赖MCP或A2A。对于一些简单的、内部的、可控的工作流,直接点对点地开发接口或许更简单快捷。

这种观点不无道理。A2A的价值主要体现在复杂、异构、跨组织的大规模协作场景。对于初创公司或小型项目,引入A2A可能会带来不必要的复杂性。协议的推广需要找到真正能体现其价值的"杀手级应用场景",比如大型企业的复杂ERP流程自动化、跨平台的智能家居设备联动等。

(2)可靠性与ROI——企业采用的现实门槛

企业在采用一项新技术时,最关心的是稳定性和投资回报率(ROI)。正如谷歌云的A2A共同创造者所言,企业只有在相信智能体技术像现有工具一样可靠时,才会大规模采用。但目前,生成式AI的"可靠性"恰恰是其短板之一。如何监控、衡量一个由多个智能体组成的复杂系统的性能?如何定义其服务级别协议(SLA)?这些工程问题仍处于早期探索阶段。

同时,衡量AI智能体的ROI也很困难。一个AI客服每年能节约多少成本,尚可计算。但一个能让团队协作更顺畅的智能体网络,其价值如何量化?在清晰的商业价值模型出现之前,许多企业可能会持观望态度。

(3)安全性的新挑战

A2A在智能体之间打开了无数的通信端点,这也带来了新的安全风险。身份验证、授权、访问控制、数据在传输过程中的加密、防止恶意智能体的攻击……每一个环节都需要极其周密的安全设计。一个节点的疏漏,就可能导致整个协作网络的安全崩溃。

展望:通往"自组织"智能体网络的基石

尽管挑战重重,但A2A协议指明了一个不可逆转的趋势:AI正在从"个体智能"走向"群体智能"。A2A的真正潜力,在于为未来的"自组织智能体网络"奠定基础。

在不远的将来,我们可能会看到一个庞大的、动态的、全球性的Agent市场。当用户提出一个复杂需求(例如"帮我策划一次为期一周的欧洲家庭旅行"),一个主智能体可以自动通过A2A协议,在全球网络中发现、招募、并临时组建一个"专家团队":

(1)一个机票预订智能体,负责寻找性价比最高的航班。

(2)一个酒店预订智能体,负责根据家庭成员喜好预订住宿。

(3)一个当地向导智能体,负责规划每日行程和特色活动。

(4)一个翻译和文化顾问智能体,提供实时的语言和文化支持。

这些智能体可能来自世界各地的不同开发者,它们通过A2A协议无缝协作,在几分钟内就能为用户生成一套完美的旅行方案。任务完成后,这个临时团队自动解散。

这便是A2A协议所承载的终极愿景——一个高效、开放、智能的AI协作生态。道路虽然漫长,但有了A2A这块"奠基石",我们离那个激动人心的未来,又近了一大步。

看到这里了还不给博主点一个:

⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

💛 💙 💜 ❤️ 💚💓 💗 💕 💞 💘 💖

再次感谢大家的支持!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!

328

328

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?