摘要:

区域性、综合性、复杂性是地理学的基本特征, 其核心内涵的挖掘是新时代地理学发展的主要突破口及增长点. 本文聚焦地理学研究的重要方法——地理建模与模拟, 首先分析了地理学基本特征对地理问题求解的时代新需求, 然后从模型资源、建模流程和运行架构三个方面分析了现有地理建模与模拟系统对地理学特征研究的支撑能力及不足, 从而进一步探讨了地理建模与模拟系统在面向地理学区域性、综合性及复杂性特征研究时的发展方向. 在此基础上, 本文设计了新时代地理学特征研究引导下的地理建模与模拟系统实现架构, 讨论了模块构成及功能实现, 为地理建模与模拟系统更好地服务于新时期地理学发展提供了理论及技术支撑.

关键词:地理学特征, 地理学发展, 区域性, 综合性, 复杂性, 地理建模与模拟

引用:陈旻,闾国年,周成虎等.面向新时代地理学特征研究的地理建模与模拟系统发展及构建思考[J].中国科学:地球科学,2021,51(10):1664-1680.

1 地理学特征研究及其对问题求解的新需求

长久以来, 区域性与综合性被认为是地理学两大特征, 引导着地理学研究的推进与发展. 近年来, 随着地理学特征挖掘及问题认知的深入, 复杂性在地理学研究中越来越受到重视, 被认为是地理学的第三特征(宋长青等, 2018, 2020b). 然而, 无论是区域性、综合性还是复杂性, 在地理学研究命题中的导向性需求都并非一成不变. 随着新时代地理学研究的发展, 在传统问题认知的基础上, 地理学特征得到了更深层次的剖析, 从而对相关研究及问题求解手段提出了新的需求.

1.1 地理学区域性特征及研究需求

如黄秉维先生所言: “地理学以研究世界事物所组成之复杂体之区域的差异为目的”, 区域性一直被认为是地理学的研究核心和基本特征(郑度, 1998; Paasi, 2009; 傅伯杰, 2017). 将区域作为地理研究单元, 进行自然、人文要素的相互作用关系分析, 能够有效地揭示典型区域地理现象的成因规律, 从而推动人地关系协调发展(郑度和傅小锋, 1999).

地理学区域性研究是从区域视角出发, 以“差异性”与“相似性”为研究基本点, 主要关注区域的分异组合、划分合并, 以及区域内地理要素的相互联系和演化过程(李春芬, 1982; Anselin, 1989; 郑度, 1998; 郑度等, 2005; 陆大道, 2011). 一方面, 地理学家利用多年观测、调查数据和分类、区划等方法探究地域分异规律, 从而实现对地理格局的表达(Tobler, 2004; Goodchild, 2004; 吴绍洪等, 2016; 宋长青等, 2018; Zhu等, 2018). 另一方面, 区域性研究通过模型构建和定量分析等方法解释区域内部的要素作用机理和动力机制, 以理解区域内的各种地理过程(Gironás等, 2010; Li等, 2011; 李徐生等, 2018; 樊杰, 2018).

近年来, 区域性研究愈发体现出其研究问题的多样性和研究对象的关联性. 首先, 由于区域单元之间时空位置、范围和尺度的差异, 以及区域单元内部地理要素类别、分布格局、相互作用和演化过程的不同(Brown等, 1996; 傅伯杰等, 2001; 宋长青等, 2018), 区域性研究面对的问题日益多样, 涵盖了从自然区域理解到人文社会认知等不同方面, 涉及水、土、气、生等各部分的不同问题(林珲等, 2006; 傅伯杰, 2018). 同时, 专注于单一对象分析的传统区域性研究已难以满足新时代地理问题认知的需求, 区域问题求解越发注重研究对象的各种关联与作用关系(吴绍洪等, 2016; 宋长青等, 2018). 因此, 为了对区域问题进行深入理解, 需要从多视角、广视角、全视角来看待区域问题, 充分考虑各种现象与过程背后的发生机理, 理解不同区域对象产生与演化的因果关系, 关注其联动效应(如土壤-水文过程、生态-经济过程), 从而解释区域内地理现象与发展历程(Seneviratne等, 2010; Green等, 2011; 程国栋等, 2014; 程国栋和李新, 2015; Trinh等, 2017).

1.2 地理学综合性特征及研究需求

作为地理学两大传统基本特征之一, 综合性是地理环境中多种自然、人文要素相互作用下形成的整体性特征(Zonneveld, 1983; Waugh, 2000; 倪绍祥, 2003; 宋长青等, 2018, 2020b). 由于地理现象和过程都是由地球表层多种地理要素共同作用的结果, 只有将不同的地理要素融为一体作为研究对象, 分析各要素之间的相互作用关系和驱动机制, 才能整体性地揭示地理环境的时空格局、地理现象及其演化规律(Chorley和Haggett, 2013; 吴绍洪等, 2016; Lü等, 2018; 傅伯杰, 2018).

因此, 地理学综合性研究通常以地理综合体为研究对象, 关注于综合体内各种地理要素, 探究地理现象和过程背后的各要素相互作用关系(樊杰, 2004; 傅伯杰, 2014). 从实现方法来看, 综合性研究的发展可以分为四个阶段: (1) 将自然、人文要素进行简单罗列; (2) 基于GIS技术对地理要素空间叠加; (3) 对不同核心地理要素间相互作用关系进行综合地理分析; (4) 基于复杂理论进行地理系统的综合理解(宋长青等, 2018). 综合性研究的发展推动着地理学研究从单要素、单过程的空间分异规律和个体行为研究, 走向多要素、多过程的相互关系和驱动机制研究, 并迈向陆地表层系统内全要素、全过程的系统行为与内在机理研究(即人地关系综合研究)(Clarke, 2002; 倪绍祥, 2003; 许学工等, 2009; 陈发虎等, 2019; 宋长青等, 2020b).

面对结构各异、变化多样的地理环境, 传统地理学综合性研究常常难以整体性、规律性地阐释各种地理现象, 新理论和新方法有待挖掘. 具体而言, “还原论”思维指导下的传统综合性研究主要通过对地理系统的拆解剖分, 以及对地理要素的罗列叠加, 实现地理现象和过程的综合分析和表达(温永宁等, 2006; Granell等, 2013; Laniak等, 2013; 宋长青等, 2018; 刘斌等, 2019). 然而, 无论是从数据汇聚角度还是从模型集成角度而言, 研究粒度的过度划分会使得地理要素之间的内在相互作用被主观割裂, 从而导致所构建的数字地理系统无法再现地理系统的本质(宋长青等, 2020b). 因此, 在综合性研究中, 需要能找到比要素更高层次的抽象概念载体, 既能够表达空间结构、演化过程、相互作用等地理系统本征, 又能够支撑地理机理与要素关系的挖掘, 从而达到“脉络清”且“机理明”的地理系统整体性、全面性认知(闾国年等, 2021). 在思维模式上, 研究者需要兼顾“整体论”与“还原论”, 在概念层次上将地理综合体内的各种地理要素作为相互协调的整体, 充分把握各地理要素间的相互作用(傅伯杰, 2017), 提炼出地理现象及规律的概念载体, 对其进行构建与表达研究; 在研究手段上, 依循概念载体的引导, 借助数据融合、模型集成等手段, 实现“实体资源”与“概念知识”并重的地理学综合性研究.

1.3 地理学复杂性特征及研究需求

在复杂性科学、复杂性巨系统等概念提出后, 国内外关于地理学复杂性的探讨就已经开始(钱学森等, 1990; 成思危, 1999). 通过借鉴复杂性科学的概念, 研究者们认为地理系统也是一个复杂系统, 因此需要超越以“还原论”为基础的传统地理学方法论, 探索更具系统性的研究方法(甘国辉和杨国安, 2004; O’Sullivan, 2004; Portugali, 2006; 李双成等, 2010), 并且开展了基于复杂性理论的地理学研究与应用(徐德军, 2013; 刘海猛, 2014; 陈雪婷, 2015). 在此基础上, 宋长青等(2018)思考和总结了新时代地理学的特征与挑战, 认为复杂性已经成为地理学的第三特征.

地理学复杂性特征认为, 地理系统是多要素混杂、多尺度耦合、多过程交织的开放、复杂巨系统(史培军等, 2019; 宋长青等, 2020b). 相对于地理学综合性研究将研究对象定位为地理综合体, 地理学复杂性研究则将研究对象定位为地理系统, 围绕地理系统的非线性、迸发(涌现)、自组织、自相似、混沌等特征开展研究(宋长青等, 2018; 程昌秀等, 2018), 以充分理解地理系统内外的相互作用关系和时空演化机制(宋长青等, 2020a).

地理系统的时空复杂性、相互作用复杂性以及驱动机制复杂性, 对地理问题的研究模式提出了新要求. 首先, 地理学复杂性研究通常不能仅仅依靠某个人、某类专家所掌握的有限知识和资源(樊杰, 2004; Cutts等, 2011; Lin等, 2013a, 2013b; Lin和Chen, 2015; Chen和Lin, 2018). 应对复杂性特征的研究应该是开放的, 需要不同科学背景的研究者积极开展合作(倪绍祥, 2003; 闾国年, 2011), 以促进知识、资源、技能的融合, 从而推动复杂问题求解(Voinov等, 2016; Basco-Carrera等, 2017). 此外, 由于地理系统的复杂性和不确定性, 研究者们对地理系统的认知往往随着地理研究的推进而不断更替并逐渐清晰, 研究过程通常呈现出曲折前进的特点(Simão等, 2009; Zare等, 2020). 因此, 面向复杂性特征, 地理问题求解需要支持可容错、可探索的求解过程.

2 地理建模与模拟系统应对地理学特征研究的能力分析

地理模型是地理对象与地理现象的重要表达形式; 地理建模是对地理实体、地理事件、地理过程以及地理机理进行抽象与表达的过程, 是现代地理学研究的重要方法; 地理模拟可以用于反演过去、预测未来、模拟过程、揭示规律, 是拓展GIS地理分析能力的重要手段. 传统意义上地理模型包括了数据模型(如矢量模型、栅格模型、面向对象模型、时空数据模型等)与分析模型(如空间分析模型、时空统计模型、机理过程模型、智能体模型等)(Chen等, 2018a); 此外, 为了桥接数据模型与分析计算, 各种计算网格模型(如结构网格、非结构网格、混合网格、嵌套网格等)被提出(Chen等, 2018b). 目前, 各类地理模型已经被用于应对地理学特征的探索和研究. 例如, 高精度曲面建模方法(HASM)被提出用于不同尺度区域地表要素曲面建模和生态环境要素的表达, 从而服务于地理学区域性研究; 通过综合地球表层系统的全局宏观信息和微观细节信息, 推动了地球表层系统的综合性模拟与分析; HASM方法从系统论出发, 提出了生态环境曲面建模基本定理, 探索了地球表层系统及其生态环境要素模拟过程中相关复杂性问题(如尺度问题和误差问题)的解决途径(Yue, 2011; Yue T X等, 2016; 岳天祥等, 2020).

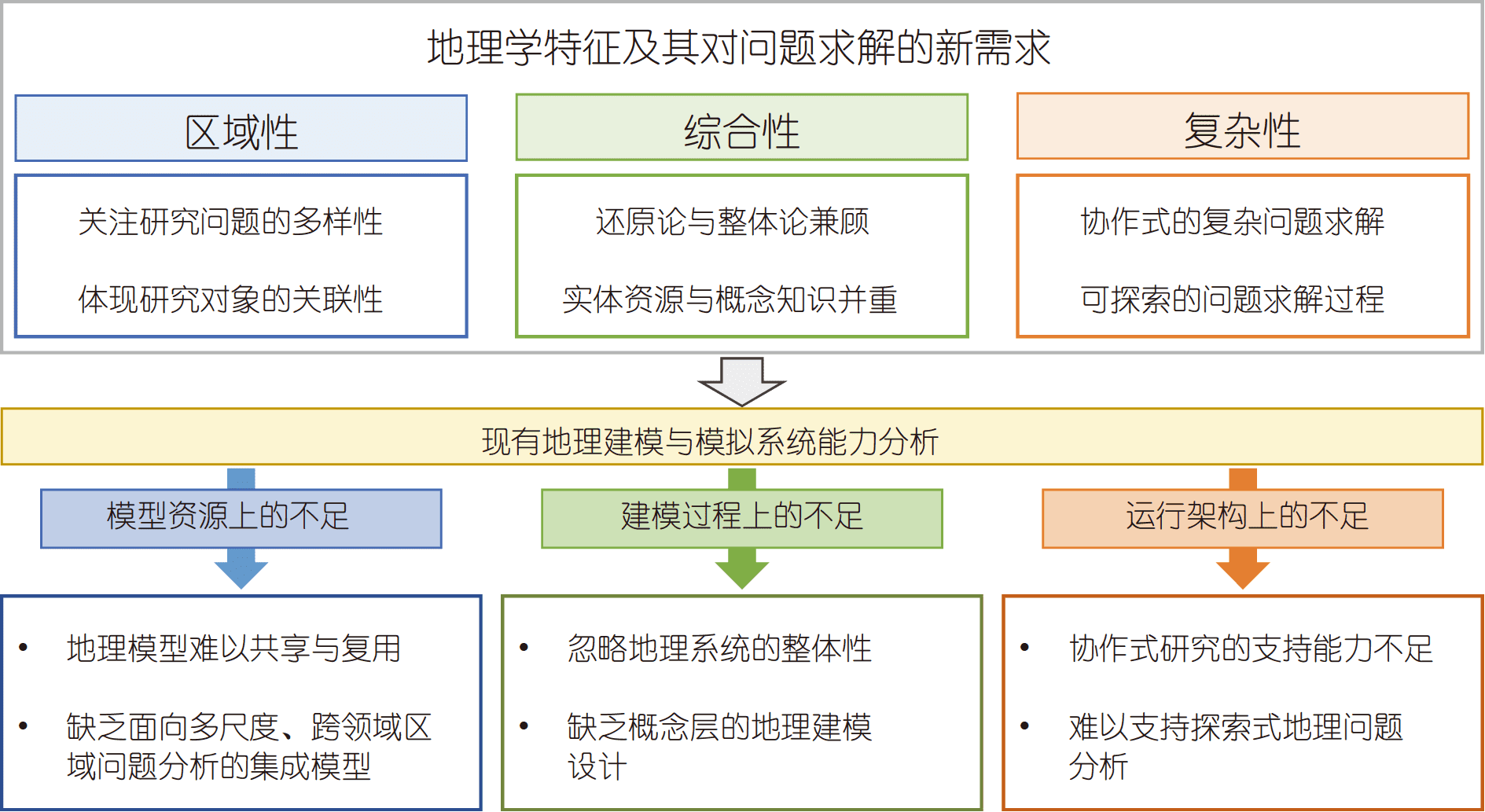

聚焦于地理机理与规律的挖掘, 本文所指的地理模型主要指分析模型, 地理建模与模拟系统也主要指地理分析模型构建与应用的地理学研究系统工具. 随着研究的深入, 研究者已经开发了诸多地理建模与模拟系统, 而这些系统在模型资源、建模流程和运行架构上都各有不同. 在多角度总结地理建模与模拟系统的特征及其异同点的基础上, 本文分析了地理建模与模拟系统在应对地理学特征研究方面的能力及不足, 如图1所示.

2.1 地理建模与模拟系统的模型资源分析

面对地理问题的多样性和研究对象的关联性, 地理建模与模拟系统的模型资源显得尤为重要. 在地理学区域性研究中, 模型资源直接影响了建模与模拟系统面对不同区域内各种地理现象与过程的研究效能. 从模型资源上看, 地理模型通常可以分为个体模型和集成模型(Oxley等, 2004; 宋长青和冷疏影, 2005; 闾国年, 2011). 个体模型主要是以公式、规则等形式对地理现象、过程的抽象表达, 从而对地理系统内在规律与机理进行概括和描述(Badham等, 2019). 而集成模型是通过将多个模型(包括模型组件、模型服务等)进行耦合、连接, 实现对区域内多要素、多过程的关联表达(Elsawah等, 2017; Chen M等, 2019). 因此, 现有地理建模与模拟系统也可以分为面向单领域过程的个体模型系统以及面向综合、复杂地理过程的集成模型系统(Chen等, 2020).

面对不同区域中的各种地理问题, 已经开发了不少面向领域过程的模型系统. 例如, CSLE(Chinese Soil Loss Equation)、WEPP(Water Erosion Prediction Project)、EUROSEM(European Soil Erosion Model)等用于土壤侵蚀研究的预测模型系统(Laflen等, 1991; Morgan等, 1998; 刘宝元和章文波, 2003); CMAx(Comprehensive Air Quality Model with Extensions)、NAQPMS(Nested Air Quality Prediction Modeling System)、CMAQ(Community Multi-Scale Air Quality Model)等空气质量预测模型系统(Wang等, 2010; Huang等, 2012; 苏航等, 2012; Zhang等, 2014a, 2015); SWAT(Soil and Water Assessment Tool)、MIKE SHE(MIKE System Hydrological European)、FVCOM(Finite-Volume Coastal Ocean Model)等用于径流量分析、数值模拟的水文过程模型系统(Chen等, 2003; 徐宗学, 2010; Neitsch等, 2011; Li等, 2018; Ramteke等, 2020; Nixdorf等, 2020); GeoSoS(Geographical Simulation and Optimization Systems)、FLUS(A future land use simulation model)等用于土地利用变化模拟的模型系统(Li等, 2011, 2017; Liu等, 2017). 此外, 还有ADMS(Atmospheric Dispersion Management System)、MASD(Multiple Adaptive Scenarios System Dynamic Model)和ANSWERS(Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation)等其他单领域过程的模型系统(Singh等, 2006; 刘迪, 2014; Liu等, 2018).

集成模型作为跨领域、多过程地理问题求解的重要手段, 越来越受到关注. 不同专家学者已经围绕一些综合地理过程, 如黑河流域生态-水文过程(程国栋等, 2014; 程国栋和李新, 2015; Guo等, 2018)、长江经济带经济-社会-环境过程(李雪松等, 2019)、沙斯塔大坝地区的气候-水文过程(Trinh等, 2017)等展开了诸多顾及多要素、多过程的集成模型研究, 从而开发了一系列面向综合过程的集成模型系统, 如用于全球变化与陆地生态系统综合模拟的集成模型(田汉勤等, 2010)、用于陆地水循环过程模拟的综合集成模型(汤秋鸿等, 2019)、用于全球碳减排方案模拟与评估的气候变化集成模型(王铮等, 2015)等.

可以看到, 大量地理建模与模拟系统已经涌现, 这些系统依赖模型资源, 可以支持对不同地理现象与过程的特性研究与规律分析. 然而, 大多数系统所依赖的地理模型资源仍是面向特定区域内某个具体问题. 在应对多样化的区域性问题时, 这些地理模型由于多源、空间分散的特点, 以及开发语言、运行环境、模型结构、模型数据等方面的差异性, 通常难以快速共享与复用(闾国年, 2011; Lin等, 2013a). 同时, 在面向区域问题研究对象的关联性时, 现有系统的集成模型主要专注于分析特定区域内的多要素相互作用关系, 在进行多尺度、跨领域地理要素关联分析时, 其分析与模拟能力也尚显不足(Chen等, 2020).

2.2 地理建模与模拟系统的建模流程分析

地理模型是地理认知的抽象与表达, 而地理建模流程决定了地理模型的可解释性与科学性. 一方面, 地理抽象认知及其理论思想影响着地理模型的构建方法, 引导了地理建模流程; 另一方面地理建模流程支撑了地理综合分析过程及认知结果. 从建模流程上看, 首先需要建立地理系统的概念认知, 然后需要分析地理模型的功能结构及不同功能模块间的交互关系, 从而构建可计算、可执行的地理模型系统.

在进行地理系统概念认知与表达时, 需要厘清地理现象、过程的内在相互联系和发展演化规律. 早期人们常以草图绘制的方式对地理概念进行梳理, 然而这种方式难以对地理问题进行标准化、规范化表达(Renolen, 2000). 随后, 研究者开始使用概念框图, 对地理问题进行分析与描述, 如用于表达时空现象的概念框架(Langran和Chrisman, 1988; Peuquet, 1994)、基于图形表达的概念地图模型(万庆等, 2003)、面向协作和共享的地理概念建模方法(陈旻等, 2009; Chen等, 2011)等.

在地理概念认知与表达的基础上, 为了分析与描述地理模型的功能结构与运行逻辑, 系统结构框图被运用到不同地理建模与模拟系统中. 例如, 模块化建模系统(Modular Modelling System)和空间建模环境(Spatial Modeling Environment)使用图标表示模型变量和函数, 在框图界面中进行不同变量、函数的连接(Leavesley等, 1996; Costanza和Voinov, 2004); OpenFLUID将各种地理实体表示为不同类型、形状的节点, 通过树形结构框图连接地理实体(Fabre等, 2010); 黑河流域集成建模环境(HIME)使用图标表示模型中的各功能模块, 使用连线描述模块间的连接关系, 通过模型结构框图的形式, 实现集成模型的构建(冯克庭等, 2008; 南卓铜等, 2011); ArcGIS ModelBuilder使用不同的图标对模型中各阶段的数据、行为及连接关系进行描述, 从而以结构框图形式支持地理模型构建(Allen, 2011).

通过总结, 现有地理建模与模拟系统在地理建模过程中, 主要以图标、框图的形式对地理系统中不同要素、过程进行描述和表达, 并在此基础上将模型变量、数据以及函数组件、算法模块等进行连接和组合, 以支持地理模型系统的构建. 然而, 在思维模式上, 源于计算机设计的节点、连线方式并不符合地理学家常规的形象思维, 框图连接式的模型集成通常将地理系统内各种过程、要素进行拆解, 因而难以准确体现地理现象及其内在作用机制, 导致地理系统的整体性被忽略. 在研究手段上, 综合集成模型的构建并不是简单的各个模型模块和数据的有向链接, 为了梳理清楚系统/子系统、要素、作用之间的关系, 特别是支撑面向综合情景的集成建模, 应该从概念层面整体把握整个建模问题, 需要一整套从形象化概念建模、到结构化逻辑建模、再到数值化计算建模的全流程地理建模与模拟方案.

2.3 地理建模与模拟系统的运行架构分析

协作与探索是当下复杂地理问题研究模式的重要发展趋势, 而研究模式的发展对地理建模与模拟系统运行架构提出了更高的要求. 随着信息技术与地理科学的融合, 地理模拟资源的存储、管理与应用方式发生了新的变化(Lin和Chen, 2015), 地理建模与模拟系统的运行架构也不断更新. 从运行架构上看, 现有的地理建模与模拟系统运行架构主要分为集总式、分布式以及服务式, 三种架构相辅相成, 支撑起多元化的地理建模与模拟研究模式.

在集总式架构下, 所有模拟资源都集中在一起, 地理建模与模拟系统通常采用单机运行的计算方式, 如面向土地利用的可持续发展影响评估工具SIAT(Sustainability Impact Assessment Tool system)(Verweij等, 2010)、面向水文预报和模拟的JGrass-NewAge系统(Formetta等, 2014)、面向环境和农业的综合模拟系统SEAMLESS(System for Environmental and Agricultural Modeling; Linking European Science and Society)(van Ittersum等, 2008; Janssen等, 2011)等.

随着计算机架构的升级, 诞生了分布式架构的地理建模与模拟系统(敬超, 2014; 游伟东, 2017), 如面向生态系统模拟的多媒体环境系统FRAMES(Framework for Risk Analysis in Multimedia Environmental Systems)(Whelan等, 2014)、面向水文领域的CUAHSI HIS(Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Sciences, Inc. Hydrologic Information System)系统(Maidment, 2008). 此类系统将模拟资源和运行进程分布在多台服务器上, 从而可以支持分布式网络环境中的地理建模与模拟研究(Tanenbaum和Steen, 2007). 同时, 一些用于推动分布式地理建模与模拟的接口、框架和系统平台也得到高度重视, 如OpenMI(Open Modeling Interface)(Moore和Tindall, 2005)、ESMF(Earth System Modeling Framework)(Hill等, 2004)、DMIF(Distributed Model Integration Framework)(Belete等, 2017)、CSDMS(The Community Surface Dynamics Modeling System)(Peckham等, 2013)、OMS(Object Modeling System)(David等, 2013).

由于Web Service技术和面向服务体系架构SOA(Service-Oriented Architecture)的发展, 越来越多的地理建模与模拟系统将模拟资源以服务的形式进行部署与发布, 从而支撑可共享、可复用的地理建模与模拟研究(Wen等, 2017; Chen等, 2020; Niknejad等, 2020), 如用于生态系统模拟的网络处理服务eHabitat(Dubois等, 2013)以及用于水资源监测和预测的AWARE框架(Granell等, 2010; Gan等, 2020). 此外, 在服务式架构的基础上, 面向开放科学的发展需求(Woelfle等, 2011; Nosek等, 2015), 不同专家学者对开放式的地理建模与模拟研究模式进行了初步探索. 例如, SWATShare(Rajib等, 2016)、HydroShare(Bandaragoda等, 2019; Gan等, 2020), 以及OpenGMS(Open Geographic Modelling and Simulation Systems)(Wen等, 2013; Yue等, 2015, 2018; Yue S S等, 2016; Wang等, 2018, 2020; Zhang等, 2019, 2020; Chen M等, 2019; Chen等, 2020)等.

总体来看, 现有地理建模与模拟系统是以集总式和分布式运行架构为主流, 并紧跟计算机技术发展趋势进行系统架构升级. 然而, 这些系统多面向特定领域, 在研究模式上, 大多系统仅能支持特定研究机构或特征群体的封闭式研究. 面向复杂性地理问题的求解需求, 封闭的建模与模拟环境显然无法充分利用已有模拟资源, 造成资源浪费, 更重要的是封闭式建模与模拟系统无法满足多领域专家普遍参与的需求, 难以支持协作式地理问题的研究模式. 此外, 面对复杂性地理问题, 现有地理建模与模拟系统的应用情景与研究模式有待进一步探索. 在开放科学发展的趋势下, 新时代的地理学特征研究对地理模拟提出了更高的挑战, 需要面向反复迭代的复杂问题求解历程, 支持多专家、多主机、多角色协同的探索式地理模拟分析. 面向以上需求, OpenGMS开始着手构建开放式地理建模与模拟系统, 旨在构建开放、合作、共赢的地理模拟资源复用与整合社区, 为地理研究者提供协作式的综合地理问题求解平台.

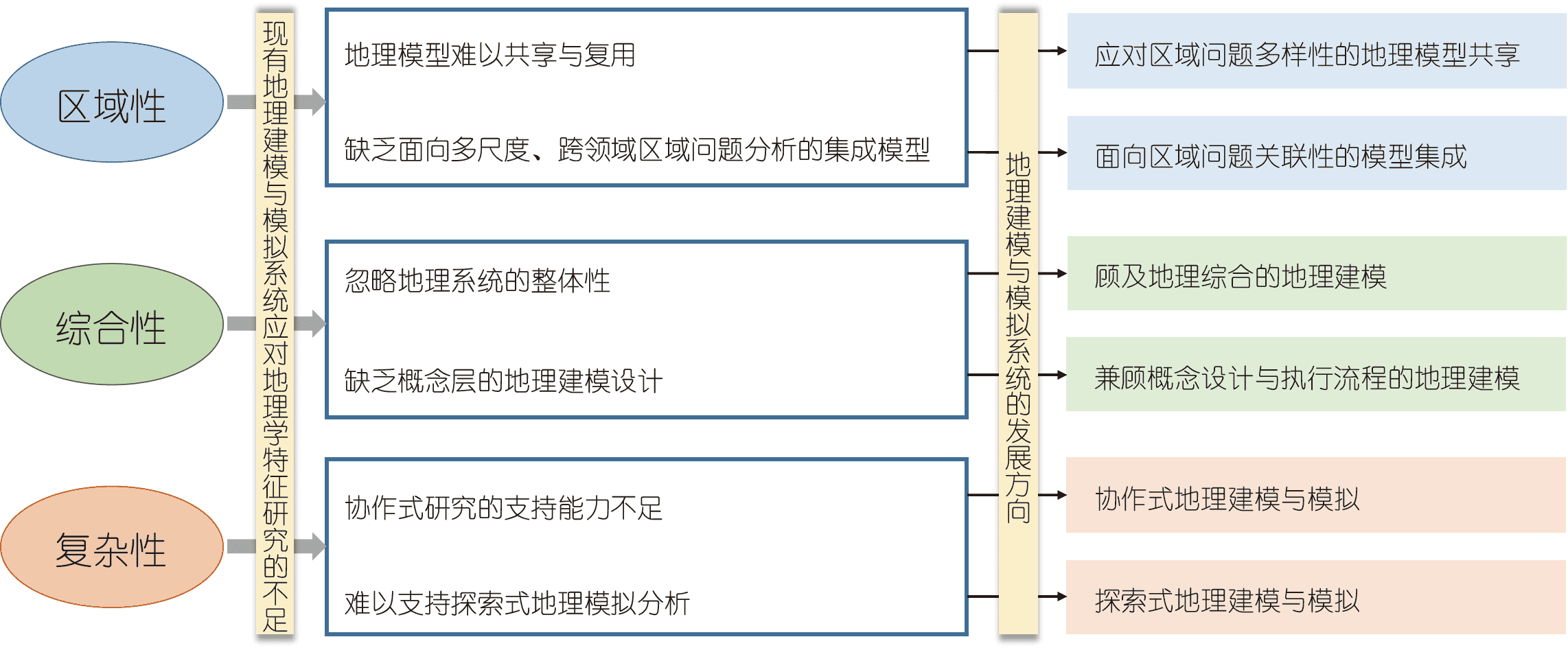

3 地理建模与模拟系统的发展方向

地理建模与模拟系统虽然是计算机软件系统的一类典型, 但是其构建主旨是服务于地理学问题的探索与求解, 其灵魂是地理分析模型的构建与应用. 因此, 发展地理建模与模拟系统, 除了顺应IT技术、软件技术发展的趋势, 更重要的是围绕地理学的基本特征, 根据特征需求以及现有地理建模与模拟系统应对地理学特征研究的不足, 总结地理建模与模拟系统的发展方向并推动其不断前进, 如图2所示.

3.1 应对区域问题多样性的地理模型共享

为了求解多样性的区域问题, 需要充分利用地理模型, 分析各种不同要素的分布格局、要素间相互作用和过程驱动机制. 新数据、新技术的更新和发展为准确模拟多时空尺度下的复杂地理环境提供了机遇, 使得不断构建新地理模型成为可能(李清泉和李德仁, 2014; 王劲峰等, 2014; 陆锋和张恒才, 2014; 董金玮等, 2018). 然而, “各自为政”式的新模型开发会消耗大量人力、物力, 因此在建立新模型的同时仍需要推动地理模型的共享, 从而实现对已有地理模型资源的充分有效利用. 由于地理模型资源通常具有多源异构、空间分散的特点, 在解决多样的地理问题时通常难以获取与使用(闾国年, 2011). 为了能够充分使用已有模型解决区域问题, 需要克服地理模型的异构性和空间分散性. 因此, 地理建模与模拟系统既需要能够对多源异构的地理模型进行标准化、规范化的描述, 以屏蔽地理模型的异构性(胡迪, 2012; Müller等, 2013; Harpham和Danovaro, 2015), 也需要具有模型广泛共享的能力(Yue S S等, 2016; Barton等, 2020), 帮助模型使用者发现、获取和使用散布在网络空间中的地理模型(Wen等, 2013; 谭羽丰, 2018; Lü等, 2019), 从而支持地理模型的共享与重用.

3.2 面向区域问题关联性的模型集成

地理模型集成可以对特定尺度研究区域内的自然、人文地理要素进行整合, 是应对区域问题关联性的有效手段(Laniak等, 2013; Granell等, 2013; 宋长青等, 2020a). 因此, 面向区域问题关联性的地理建模与模拟系统需要能够支持集成建模, 从而分析区域内不同研究对象的相互作用, 探究各研究对象产生与演化的内在机制. 由于面向单要素过程的地理建模为地理问题求解提供了丰富的模型资源, 同时地理模型共享使得散布于网络空间的各类地理模型易于重用, 因此整合不同地理模型进行集成建模成为可能. 在此基础上, 集成建模者还需要能够获取并选择所需的模型, 根据地理过程内在机理, 对多地理模型进行尺度适应、计算网格转换、数据匹配、逻辑连接与整合(温永宁等, 2006; Zhang等, 2014a, 2014b; 乐松山, 2016; 李鹏飞, 2016; Ma等, 2019; Iwanaga等, 2021). 同时, 在集成模拟过程中, 还需要对参与集成的各种子模型(或组件、模块)进行控制与优化(Zhang等, 2016; 张明达等, 2018; Chen等, 2020), 对误差和不确定性进行跟踪和量化(岳天祥等, 2020). 因此, 地理建模与模拟系统需要大力发展集成建模环境, 以提供相应的策略与工具, 推动集成建模过程中的模型选择、整合集成、过程控制, 从而实现面向多要素、多过程乃至全要素、全过程的集成地理建模

3.3 顾及地理综合的地理建模

面向综合地理问题的整体性研究目标, 在地理建模过程中, 需要首先找到能够统筹地理认知与表达的抽象载体, 从而对地理系统空间格局、演化过程和相互作用关系进行综合性认知和一致性表达. 地理综合是地理学研究者探求综合性地理认知的重要途径, 典型的如综合自然地理区划、区域环境综合分区等(樊杰, 2004; 刘燕华等, 2005). 伴随着经验科学、理论科学和系统科学等地理学研究范式的发展, 传统的经验性认知、要素列举、指标加权等方法常常陷入“易分难综”的困境, 而通过建模手段来开展地理综合越来越受到重视(宋长青, 2016). 近年来, 地球系统模式、陆面过程模式、全球生态系统模式、大气/海洋模式等模型的研究, 一方面在利用地理综合的成果(如气候分区、地貌分区、植被分区、土地利用分区等), 另一方面也通过地理建模来推动更全面、更精细的地理综合研究(Kawamura, 1994; 夏非等, 2009; 张武龙等, 2014). 值得注意的是, 将数据统计分析与机理过程建模相结合的方法(Dai和Han, 2014; Fan等, 2017; 张志远, 2019)和将模型结果与观测数据同化的方法(李新等, 2020)逐渐成为提高地理综合性研究的重要手段. 因此, 地理建模与模拟系统需要能够支持对地理系统内在规律的综合认知与表达, 突破传统“先分后综”的地理综合研究局限, 进而实现顾及地理综合的地理建模.

3.4 兼顾概念设计与执行流程的地理建模

地理建模需要兼顾概念设计与执行流程, 从而以符合地理学家思维习惯的形式支持综合地理问题求解. 具体而言, 整个建模过程需要从地理学家熟知的地理概念出发, 通过抽象分析模型内在逻辑关系, 再构建可计算的地理模型, 以支持由形象化概念建模、到结构化逻辑建模、再到数值化计算建模的全流程地理模型构建(Chen M等, 2019; Chen等, 2020). 其中, 概念建模是根据不同的地理问题, 从地理系统、地理实体中抽析出各种地理要素, 梳理要素间的相互作用, 并进一步构建地理系统的概念化表达(陈旻等, 2009; Chen等, 2011). 逻辑建模是在概念建模的基础上, 对地理模型的内部结构和行为进行描述, 建立从地理要素、地理过程到模型数据、模型参数和模型组件之间的联系(冯克庭等, 2008). 计算建模是根据逻辑模型, 配置相关的模型资源、数据资源和计算资源, 构建可计算的地理模型, 实现从逻辑模型到计算模型的映射. 因此, 地理建模与模拟系统需要支持“概念-逻辑-计算”全流程的地理建模, 既可以在概念上梳理要素之间的相互作用, 也能够以数据、模型为手段进行实用层的地理问题探索.

3.5 协作式地理建模与模拟

为了开展面向复杂系统的地理研究, 地理建模与模拟系统需要能够支持多人参与协作式研究. 在协作式的地理建模与模拟中, 不同角色参与者可以围绕资源、知识、交互操作开展不同形式的地理协作研究, 包括资源型协作、知识型协作、交互型协作(Voinov等, 2018; Bandaragoda等, 2019; Elsawah等, 2020). 首先, 资源型协作是指不同参与者以贡献资源的方式参与到地理建模与模拟中. 通过汇集不同参与者的资源(如数据资源、模型资源、计算资源), 为求解复杂地理问题创造条件(Basco-Carrera等, 2017; Chen等, 2020). 其次, 在知识型协作中, 不同参与者以分享知识的方式进行开放式地理建模与模拟, 例如地理研究者的地学知识、模型专家的建模方法. 不同参与者进行知识共享与协商, 可以推动地理建模与模拟进行(Kelly等, 2012; Almoradie等, 2015). 最后, 交互型协作更加关注于地理建模与模拟的核心活动, 如地理数据处理(何帅帅等, 2020)、地理模型构建(Chen M等, 2019). 通过交互型协作, 跨地域参与者可以不受空间位置的限制, 直接参与地理建模与模拟(闾国年, 2011; Sun和Li, 2016). 此外, 地理建模与模拟系统还需要具有支撑不同参与者工作的协同策略, 以协调跨领域跨地域的地理学者、领域专家的具体工作, 帮助不同角色参与者关注各自擅长的问题, 实现适才适所、人尽其才, 从而推动复杂地理问题的求解(Ma等, 2021).

3.6 探索式地理建模与模拟

由于人们对于复杂地理系统的认知有限, 解决复杂地理问题的过程往往难以一蹴而就, 因此在支持开放协作的基础上, 地理建模与模拟系统还需要支持对地理问题的探索. 首先, 面向复杂地理问题的求解需求, 地理建模与模拟系统需要可以描述与构建反复迭代的探索过程(Jakeman等, 2006; Badham等, 2019; Hamilton等, 2019), 如敏感性分析、不确定性分析等(Koo等, 2020a, 2020b; Razavi等, 2021). 在面向不同地理问题的建模情景下, 支持参与者进行会商并分享知识和经验, 从而构建不同的建模与模拟方案, 引导不同参与者展开深入合作(Simão等, 2009; Zare等, 2020). 然后, 地理建模与模拟系统需要具有统一的评价体系, 以支持对探索方案进行评价, 参与专家可以根据评价结果对建模与模拟方案进行调整与优化, 以提高地理模型的质量. 同时, 由于问题探索情景不同, 可能会得出多样化的建模与模拟方案, 因此需要对不同方案进行对比评价, 从而选择更优的方案并开展地理建模与模拟活动(郭龙等, 2012; Bennett等, 2013; Yue等, 2018; Yue S S等, 2020). 最后, 地理建模与模拟系统需要支持对方案的记录与复现. 参与者可以对已有方案进行共享与重建, 从而实现对建模与模拟方案的有效复用(Munafò等, 2017; Stark, 2018).

4 地理建模与模拟系统实现架构设计

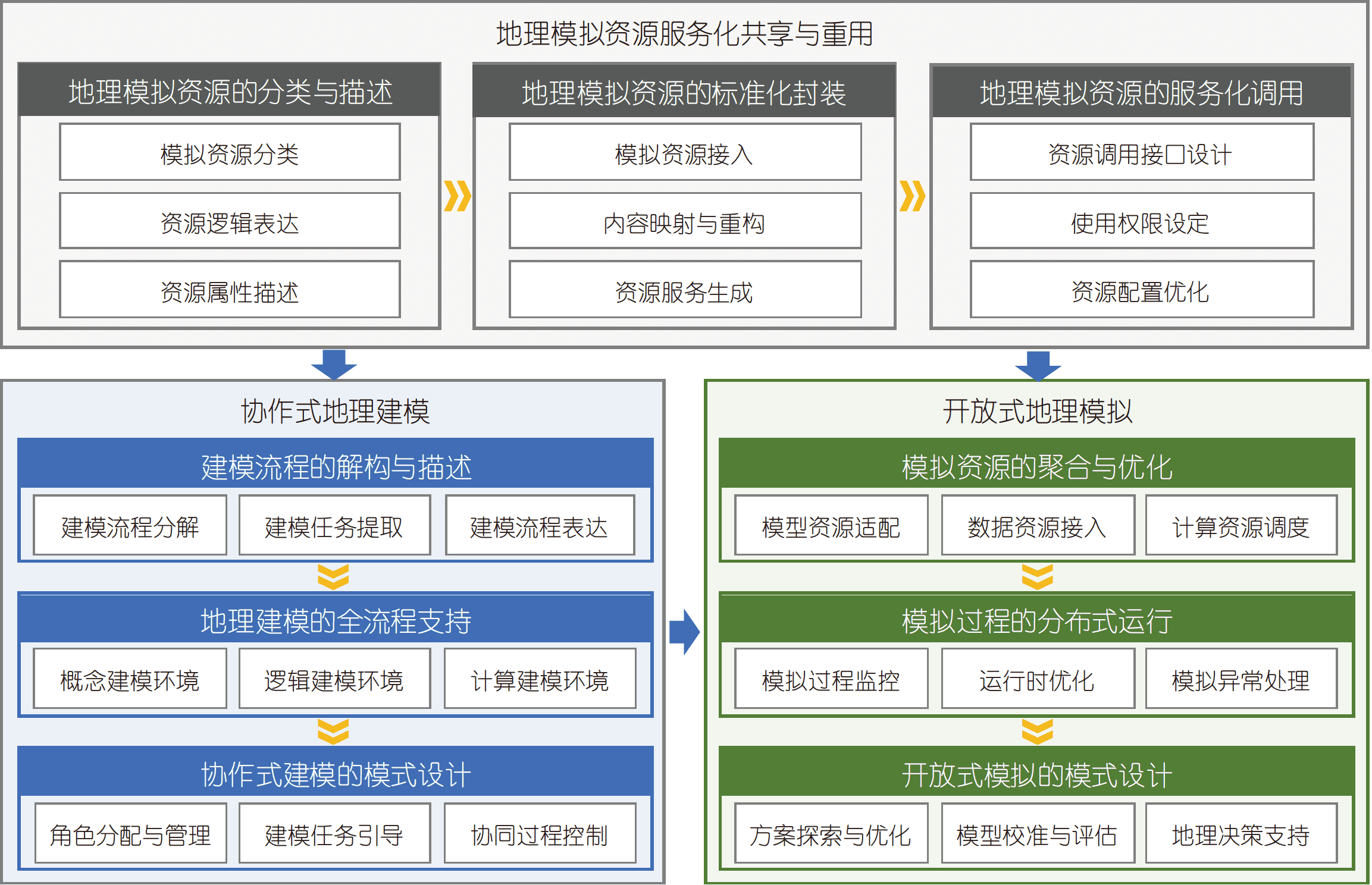

面向新时代地理学特征的地理建模与模拟系统实现架构如图3所示. 在发展方向的引导下, 地理建模与模拟系统需要从地理模拟资源服务化共享与重用、协作式地理建模、开放式地理模拟三个方面进行系统实现架构的设计.

4.1 地理模拟资源服务化共享与重用方法研究

针对区域问题多样性的地理建模与模拟系统发展方向, 需要围绕模拟资源的服务化共享与重用进行系统架构设计. 地理模拟资源(包括模型资源、数据资源以及计算资源)是建模与模拟的基础, 其服务化共享与复用主要包括: 地理模拟资源的分类与描述、地理模拟资源的标准化封装以及地理模拟资源的服务化调用.

(1) 为了便于对异构的地理模拟资源进行管理、共享和重用, 以模拟资源特征为切入点, 对各类模拟资源的特征进行总结, 并进行结构化分类与描述. 其中包括模拟资源分类、资源逻辑表达以及属性描述: 地理模拟资源分类是对资源类型的归纳, 如以资源用途分类(如模型、数据和计算)和以学科领域分类(如水文、土壤、大气、生态等)等; 逻辑表达旨在以不同的表达方式(如概念图标、运算逻辑、可调用资源等), 对地理模拟资源的语义、使用逻辑等信息进行说明; 属性描述包含了对模拟资源的属性信息(如类别、介绍、作者等), 运行行为(如执行流程、输入输出、参数配置等), 以及环境依赖(如软件环境、硬件环境等)等信息的描述.

(2) 网络环境下地理模拟资源的标准化封装旨在通过将模拟资源进行服务化, 以支撑地理模拟在开放式网络环境下的共享与复用. 首先, 模拟资源接入是接入多源的地理模拟资源, 如组件化或服务化的模型资源, 来源于网络或者本地文件的数据资源等. 然后, 基于既定的标准化接口, 通过资源元数据与标准化接口的映射规则, 完成对异构模拟资源内容的映射与重构, 为资源的服务化共享提供支持. 最后, 基于已封装的资源, 在网络环境下生成对应模拟资源服务, 从而共享该资源.

(3) 模拟资源的服务化调用是基于网络环境下共享的地理模拟服务, 生成地理模拟资源调用接口, 从而达到地理模型复用的目的, 具体包括资源调用接口设计, 使用权限设定以及资源配置优化. 地理建模与模拟系统通过设计地理模拟资源调用接口, 实现各种功能(如模型调用、数据重构等), 从而支持模拟资源在网络环境下多维度复用. 同时, 给予不同调用接口相应的使用权限, 以保证模拟资源在网络环境下的安全性及版权权益. 此外, 基于模拟资源的使用状况, 通过模型/数据迁移、动态计算节点分配等手段, 对在网络环境下进行的模拟计算所使用的模拟资源进行调度配置优化, 以达到最优的模拟资源重用效果.

4.2 协作式地理模型构建方法研究

为了求解综合、复杂的地理问题, 需要进行多用户协作式的综合地理建模. 协作式地理模型构建方法可以利用各种共享的模拟资源, 并为地理模拟提供模型工具, 主要包括建模流程的解构与描述、地理建模的全流程支持和协作式建模的模式设计.

(1) 面向综合地理问题的地理建模主要关注两类建模: 面向区域问题关联性的多模块集成建模和顾及地理综合的单模块模型构建. 首先, 需要针对不同地理综合模型的建模情景, 进行建模流程的分析与解构. 然后, 提取核心建模任务并总结不同任务间的组织逻辑, 如单模块模型构建的算法选择和参数求算, 模型集成过程中的模块选择与优化. 最后, 基于对核心建模任务的类型、目标、内容以及不同任务组织逻辑的抽象认知, 以结构化的方式对不同地理模型的建模流程进行表达, 从而为引导不同背景建模者进行地理建模提供引线.

(2) 协作式地理模型构建方法通过提供建模全流程的支持环境, 实现兼顾概念设计与执行流程的地理建模, 主要包括概念建模环境、逻辑建模环境和计算建模环境. 地理综合的前提是对地理环境的整体性认知, 而概念建模是多专家达到共同认知的基础. 概念建模环境中提供了一系列工具和方法, 用于表达地理对象及各对象间的相互作用关系和约束条件, 实现由地理现象、过程到地理概念场景再到地理概念模型的构建. 在逻辑建模环境中, 可以使用流程图、UML图、工作流等工具对模型逻辑进行描述和梳理, 如单模块模型的数学表达、规则表达等, 或集成模型的功能模块组成结构、数据流动等. 在计算环境中, 可以实现单模块模型的定量化, 如模型算法实现和模型参数求算, 也可以选择并匹配合适的计算资源, 从而实现尺度适应、数据匹配、逻辑一致的地理集成建模.

(3) 由于地理问题的复杂性, 在地理建模的全流程中需要支持多人参与的协作式建模模式. 首先, 需要根据不同用户的经验背景, 在建模过程中对用户进行角色分配, 如建模专家、地理学家、软件工程师、利益相关公众等, 并对不同角色建模者的权限进行管理. 然后, 根据多样化的建模目标和需求, 对不同角色参与者进行任务分配, 引导参与者从事擅长的建模任务. 同时, 在具体建模任务中, 参与者需要开展建模协商和协同建模等活动, 通过设计建模过程协同控制机制, 对建模活动中的多任务冲突、时空一致性等问题进行监测与处理, 从而对协同建模质量进行管理.

4.3 开放式地理模拟方法研究

面向复杂地理问题的求解需求, 地理建模与模拟系统应该支持开放式地理模拟. 基于开放式网络环境架构, 不同用户可以汇聚各种已被共享的模拟资源, 探索地理模拟方案, 使用地理模型开展地理模拟, 评估、优化并应用模拟结果. 其中, 开放式地理模拟方法的核心包括模拟资源的聚合与优化、模拟过程的分布式运行以及开放式模拟的模式设计.

(1) 为了满足复杂多变的模拟任务, 需要对网络空间中各种开放式的模拟资源进行汇聚和优化. 首先, 通过模型资源适配方案, 可以将散布于网络空间中的共享模型资源进行有效聚合, 用于地理现象和过程的模拟. 同时, 数据资源是模型运行的驱动力, 也是连接各模型模块的桥梁. 数据资源接入策略可以帮助地理模拟获取并使用各种共享数据资源, 因此是保证模拟方案正确运行的关键. 此外, 计算资源作为模拟运行的承载者, 在整个模拟过程中起着基础性支撑作用. 因此, 依靠计算资源的调度策略, 可以充分使用网络空间中闲置的共享计算资源, 提高地理模拟效率.

(2) 面向复杂的网络环境与模型运行环境, 散布于网络空间中各个节点的模拟资源, 其状态并不总是可控的. 在模拟方案运行时, 需要实时监视模型的运行状态. 通过模拟过程监控, 模拟者可以进行模型运行时优化. 同时, 对于运行时的异常, 需要能够进行及时捕获并作相应处理, 使得整个模拟过程相对于预期的模拟目标, 始终处于最优的状态.

(3) 地理模拟活动的开展需要以开放式的模式向前推进. 首先, 复杂地理问题的求解通常是在反复探索、多次试错以及不断优化之后, 才能取得较为合理的结果. 因此需要进行地理模拟方案的开放式探索和优化, 并需要标准化的地理模拟探索方法和优化策略. 开放式模拟环境中, 对于不理想的模拟结果, 不同专家可以围绕模拟结果的成因、原理进行分析与讨论, 必要时可以重新进行方法设计、模型校准和模型评估, 直至满足模拟需求. 最后, 在开放式地理模拟模式下, 地理模拟结果的应用过程也可以支持开放式商讨与分析, 从而为地理决策提供辅助与支持.

5 总结

系统工具的发展, 一方面受到研究需求的驱动, 另一方面推动着研究能力的提升. 地理学特征研究的需求引领了地理学科学研究手段及工具的革新, 同时也给相关的软件系统提出了新的挑战. 地理建模与模拟系统作为地理学研究主要的工具之一, 已经得到了广泛的重视, 但是如何评价地理建模与模拟系统的广泛适应性及效能尚没有定论. 本文从地理学特征——区域性、综合性、复杂性出发, 剖析了新时代地理学特征研究的根本需求, 以此来推动地理建模与模拟系统的架构与设计, 以期反作用于地理学相关研究, 从而为新时代地理学发展提供重要的技术手段支撑, 为新一代地理模拟器的构建奠定基础.

本文聚焦地理建模与模拟,分析地理学区域性、综合性、复杂性特征对问题求解的新需求,探讨现有地理建模与模拟系统的支撑能力及不足,明确其发展方向,设计了系统实现架构,为地理学发展提供理论及技术支撑。

本文聚焦地理建模与模拟,分析地理学区域性、综合性、复杂性特征对问题求解的新需求,探讨现有地理建模与模拟系统的支撑能力及不足,明确其发展方向,设计了系统实现架构,为地理学发展提供理论及技术支撑。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?