1.AVL树(自平衡二叉查找树)

1)插入

avl树的插入操作每次可能会导致多个祖先失衡,但是它只要修改一次(最低的那个祖先节点),更高的祖先的高度也会复原。

解决办法:单旋,复杂度为O(1);双旋(对应于”之“字形的情况)(实际并非简单地如此操作)(O(logn))

具体实现:

2)删除

avl树的删除操作每次只可能导致一个祖先失衡(因为若删除一个节点导致失衡,则该节点一定在较矮的子树上,而计算树的高度时是由较高的子树决定的,故与它无关),但它改了这一个节点,可能又会引发其他节点的失衡,故相对于插入,删除操作更复杂。

解决办法:单旋(可能会达到O(logn))、双旋(可能达到O(logn))(实际并非如此简单地操作)

具体实现:

注意,起点为被删除节点的父亲。

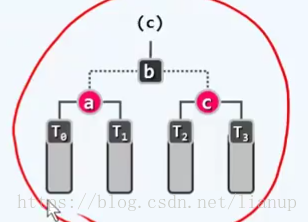

3)3+4重构

把根节点及其以下两个节点重命名为a,b,c,把其下四棵子树重命名为t1,t2,t3,t4,按照中序遍历的方式,可得到t1->a->t2->b->t3->c->t4的结构。即BTS的单调性。无论如何调整,最终我们都要调整为如此结构。

具体实现:

关键——如何按照规则重命名:找出是左旋/右旋/左右旋/右左旋中的哪种情况,然后根据中序遍历的顺序确定重命名的节点位置。

4)总结

优点:查找、插入、删除等操作的最坏情况复杂度均为O(logn)。空间复杂度为O(n)。

缺点:借助高度或平衡因子,为此需改造元素结构,或额外封装;实测复杂度与理论值尚有差距;旋转花销大;单次动态调整后,全树的拓扑结构的变化量可能达到O(logn)(删除操作)。

2.伸展树

根据数据的局部性特点,通过伸展将节点v调整到树根的操作。

局部性:刚被访问过的数据,极有可能很快地再次访问

伸展:通过将节点v进行若干次旋转,最终移动到树根的过程。伸展采用的是Tajan的双层伸展方法,即先对v的祖父进行一次zig/zag操作,再对v的父亲节点进行zig/zag操作,从而使v到达祖父的位置。

好处:对于坏节点(e.g 只有左子树的二叉树的最后一个节点)的访问,每一次伸展都会将树高降低一半。分摊下去整个调整过程的每次调整时间复杂度为O(logn)。

1)具体实现

伸展树接口

与AVL的差别:AVL不用重写search()函数。

伸展功能

判断左/右孩子而进行相应操作的函数:它的具体变换过程与3+4重构很类似,不再赘述,这里采用拼接的函数形式略过。

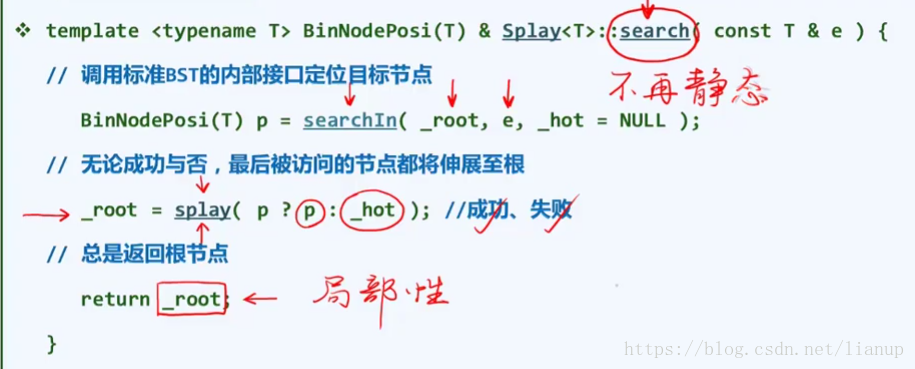

搜索功能

伸展树区别于其他BST的本质特点:它的search()操作不是静态操作。其内部调用了splay()函数。

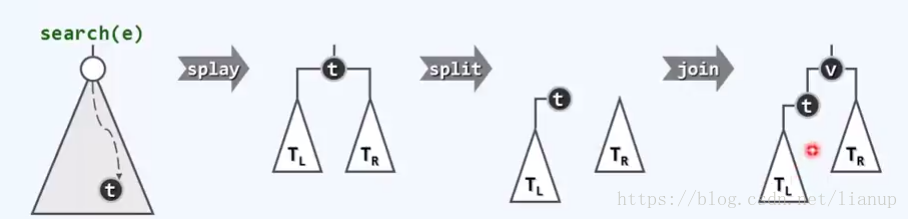

插入功能

过程:利用search()函数搜索失败,会将最后一个节点t伸展到根节点的位置的特点,当t成为根节点时,把t和其左子树分为一部分,t的右子树分为一部分,此时引入要插入的节点v,让t和其左子树成为v的左子树,其右子树部分成为v的右子树,这样新节点v就被成功插入了。

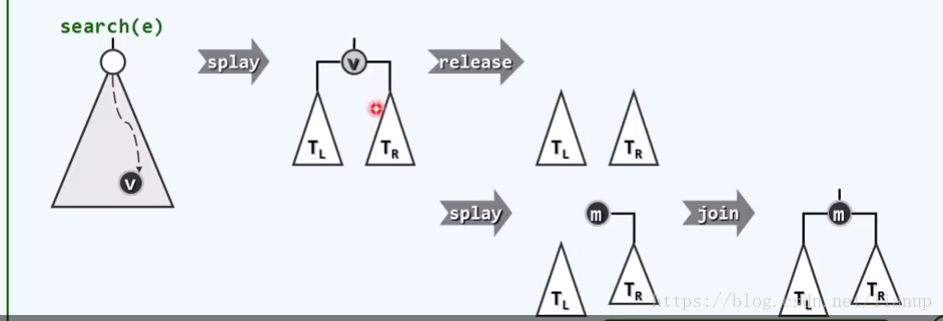

删除功能

过程:通过search()搜索到待删除的节点,并把该节点伸展到树根的位置。然后把该节点remove,再从右子树中找到最小的节点(此时该节点与被删除的节点非常接近,使得在后面局部性仍能得到应用),把它作为根的节点。

2)伸展树总结

优点:

1、与AVL树对比:无需记录节点高度或平衡因子,分摊复杂度为O(logn)。优于AVL树。

2、局部性强,缓存命中率极高(即k <<n << m)。在经过多次查找操作后,效率甚至可以达到自适应的O(logk)(经过多次查找,即经过多次伸展,热点数据几乎集中在树的顶部了。)任何连续的m次查找的复杂度为O(mlogk + nlogn)。

缺点:

1、仍不能保证单次最坏情况的出现,不适合于对单次查找效率敏感度高的场景。

3.B-树(平衡多路搜索树)

1)动机

弥合不同存储级别在访问速度上的差异,实现高效的I/O。它能做到对外存操作的代价与内存操作的代价大致相当。而BBST不能做到这一点。

2)结构

B树定义:m阶B-树,即m路平衡搜索树。(m>=2)

特点:所有叶节点的深度统一相等(外部节点的深度统一相等);树高h=外部节点的深度;每个节点内有不超过m-1个关键码;

根节点:2<=分支数<=m;其余:m/2的向上取整<=分支数<=m;

外部节点:即叶节点中为空的,实际不存在的节点。

命名:又可称(m/2的向上取整,m)-树。(2,4)树在B-树中非常独特-->对应红黑树

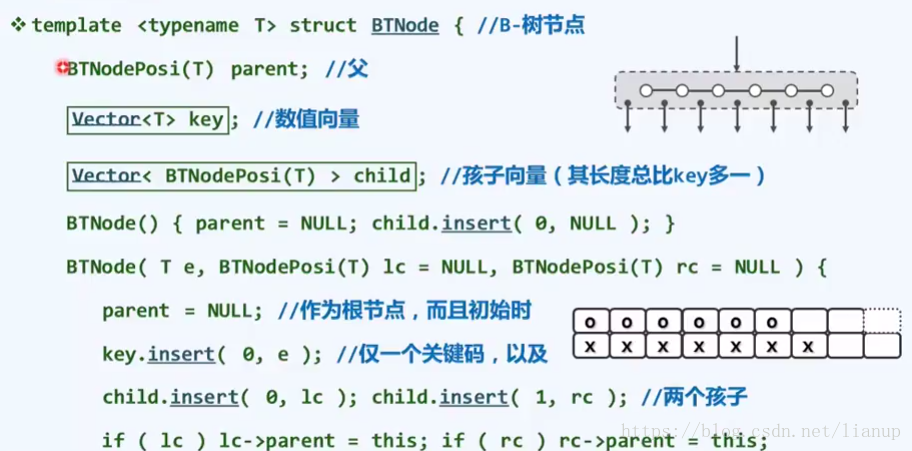

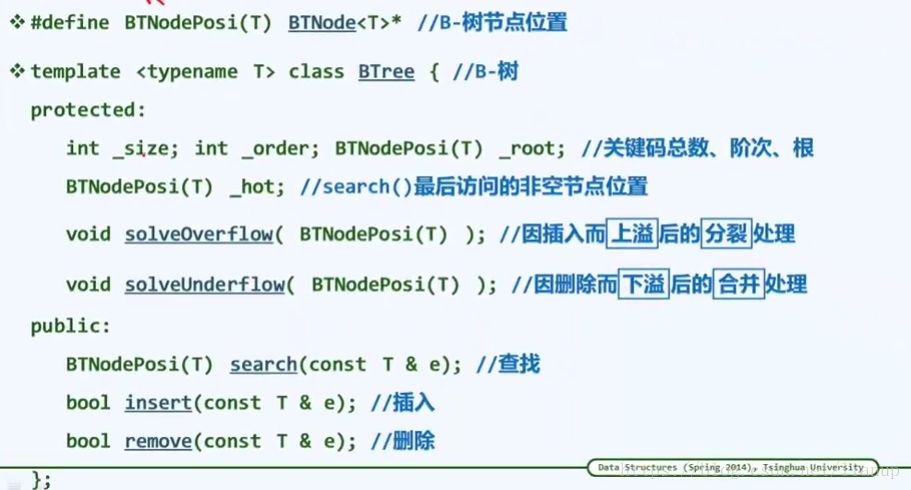

BTNode结构:

B-树的结构:

3)具体实现

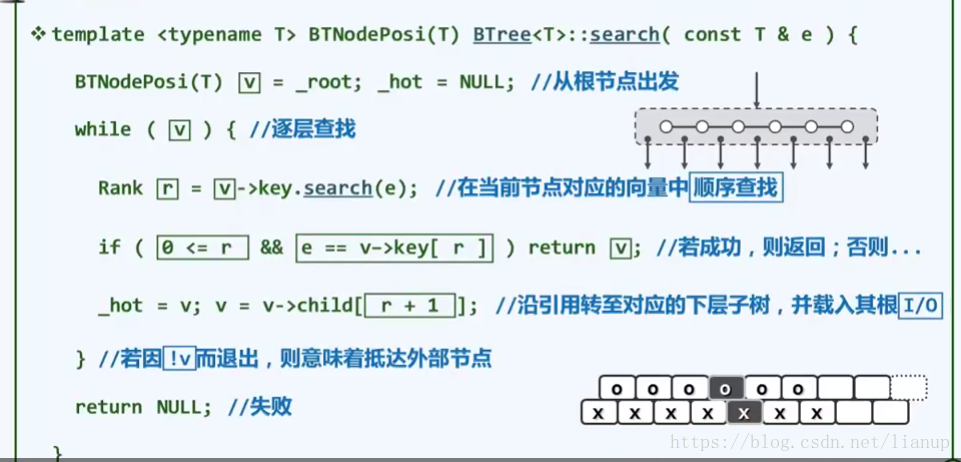

查找

关键:只载入必须的节点,尽可能减少I/O操作。

对于B-树的失败查找,必然失败于最底层叶节点某个下属的外部节点。

算法实现:

注意,这里的v = v->child[r+1]的选择原则,是返回不大于目标关键码的最大值,故为v->child[r+1];

查找的复杂度:受树的高度所影响。

有N个内部节点,N+1个外部节点,就有N种成功的可能,N+1种失败的可能。

含N个关键码的m阶B-树的最大高度:内部节点包含的关键码尽可能少,h=O(logmN)。若取m=256,树高相对于BBST降低1/7。

含N个关键码的m阶B-树的最小高度:内部节点包含的关键码尽可能多。h>=logm(N+1)=Ω(logmN)。若取m=256,树高相对于BBST降低1/8.

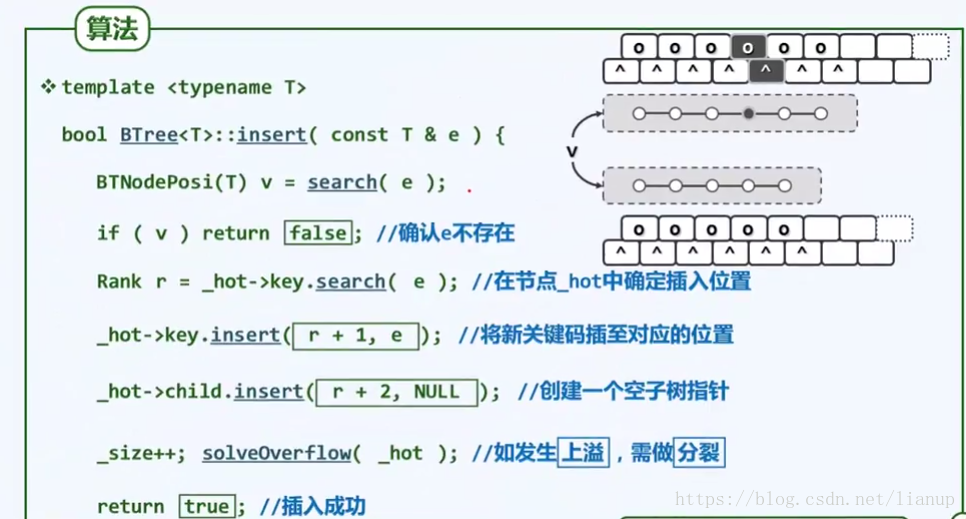

插入

算法实现:根据分裂的次数,插入复杂度为O(h)。(h为B-树的高度)

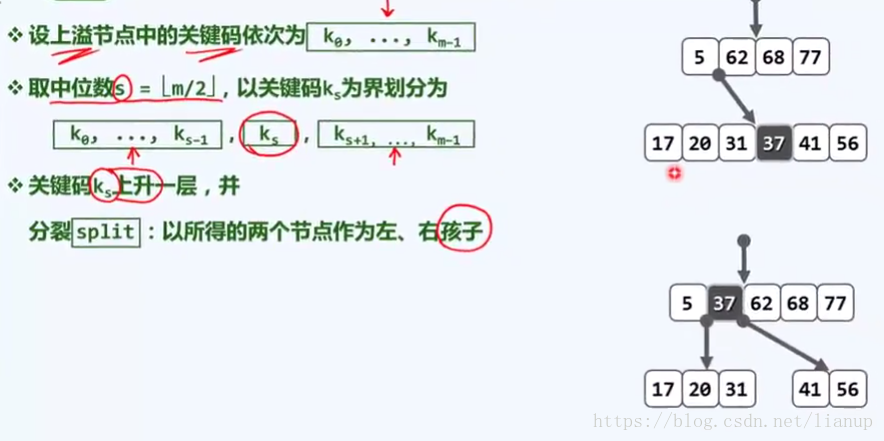

分裂操作实现:

中位数:在向量中,就是秩居中的元素,即A[0,n)中的A[n/2的上整](e.g. A[0,5)中的A[2],A[0,6)中的A[3])

上溢可能会随着父节点传播,但只能逐层向上。父节点的上溢处理方法,也是继续分裂。最坏情况,是分类到根节点。

根节点的分裂操作:与其他节点不同的是,根节点上已经没有父节点,故中位数会独自上升成为一个新的根节点。这也是导致B-树高度上升的唯一情况。在新的根节点中,它只有两个分支。这也是为什么在B-树的规则中会有允许根节点有少于[m/2]条分支的存在。

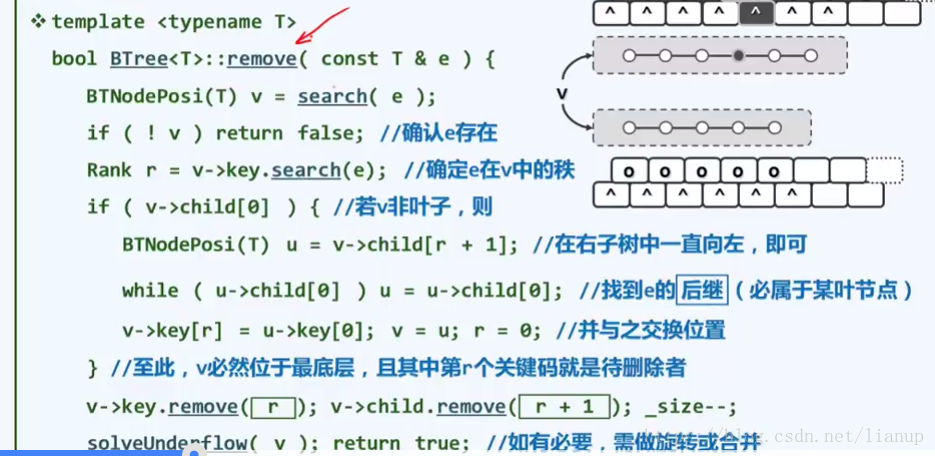

删除

算法实现:

发生下溢时的处理操作有两种,分别是旋转和合并。优先级更高的是旋转。时间复杂度为O(h)(处理单次下溢时间复杂度为O(1),下溢操作最多发生到根节点,次数为h)

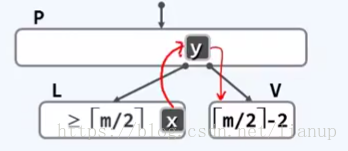

旋转操作实现:

假设节点V在删除了一个元素后下溢,则它一定恰好包含[m/2]-2个关键码+[m/2]-1个分支。

此时可以从左边或右边的兄弟节点中,借一个元素。但直接借会破坏整个B-树的单调性。(左边节点元素<父节点元素<右边节点元素),故要进行以下操作:假设此时左边的兄弟节点有多余的元素可拿出,此时把父节点y放进V的最左边,把左边的兄弟节点的最大元素x放入y的位置,这样就不会破坏B-树的单调性。

用此种方案解决下溢,其他节点都不致再发生下溢,此种解决方案是彻底的。

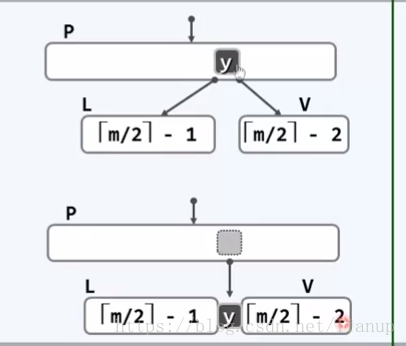

合并操作实现:

当V节点左右节点或者不存在,或左右节点的关键码均不足[m/2]个时,则可进行合并操作。

(注意,此时左右节点仍然存在其一,并且恰含[m/2]-1个关键码,以左兄弟节点为例子)

此时如果把V和左兄弟节点以及对应的父节点的关键码y合并,得到的关键码数也不会超过上限,因此,可以把它们三个合并。

此种解决方案可能会导致其父节点发生下溢。同时此种解决方案也是导致B-树高度下降的唯一可能。

4.红黑树

1)动机

图、向量、队列、链表等都是ephemeral data structure(短暂性数据结构),即它们不能保存以前的状态。而红黑树为persistent structure(一致性/持久性结构),它支持对历史版本的访问。

红黑树由来:

思考:若采用蛮力法成为一致性结构:每个版本独立保存,各版本入口自成一个搜索结构,设共有h个版本

得到的复杂度为:单次定位操作时间复杂度O(logh+logn),生成所有版本累计O(h+n)时间/空间。

首次优化:若要降低生成所有版本累计时间空间复杂度到O(n+h*logn),则要利用各个版本之间的关联性。

实现方法:大量共享,少量更新。可使每个版本新增的复杂度就变为O(logn)。

再次优化:得到总体空间复杂度O(h+n),单次操作时间复杂度为O(1)。

要求:就树形的拓扑结构,相邻版本之间的差异不能超过O(1)。即任何一次动态操作引发的结构变化量不致超过O(1),但大多数的BBST如AVL树都不能做到,而红黑树能够做到。

2)结构

由红、黑两类节点组成的BST

特点:树根必为黑色;外部节点均为黑色;

其余节点:若为红,则只能有黑孩子(红之子、之父均为黑);(控制红黑树的深度)

外部节点到根节点的途中黑节点数目相等。(控制红黑树的平衡性)

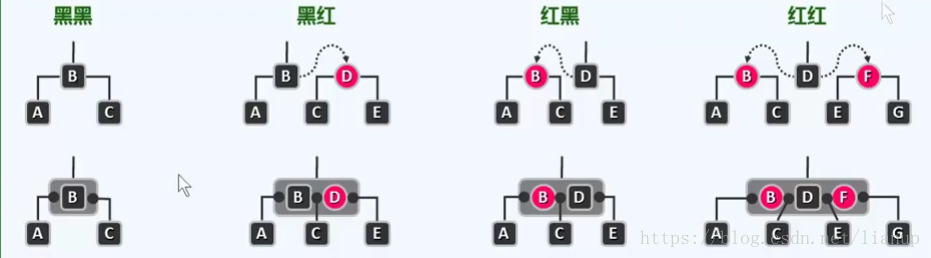

红黑树与B-树的关系:红黑树 = (2,4)树(4阶B树),故4阶B-树的特性均可以放到红黑树身上。

可把红黑树作一个提升变换来比较。把红孩子和黑父亲提升到同一个高度,并且将它们一起视作一个超级节点,会发现,红孩子和黑父亲的四种组合情况,分别对应4阶B-树超级节点的4种内部节点。

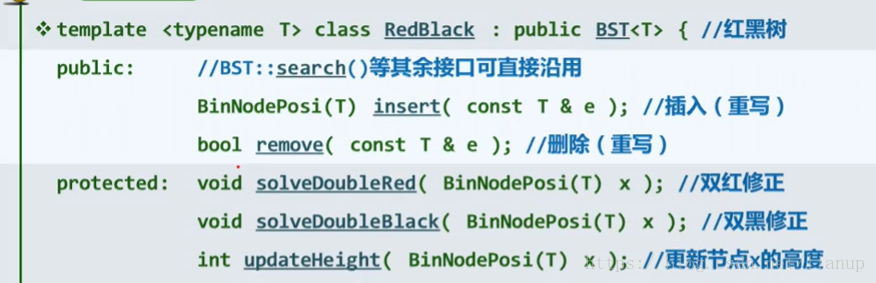

红黑树的接口定义:

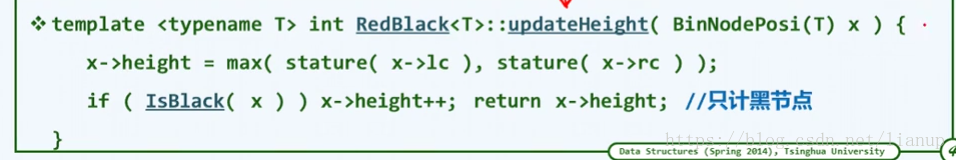

注意,这里的节点x的高度是指黑高度

因此,高度更新的算法也要修改:

3)具体实现

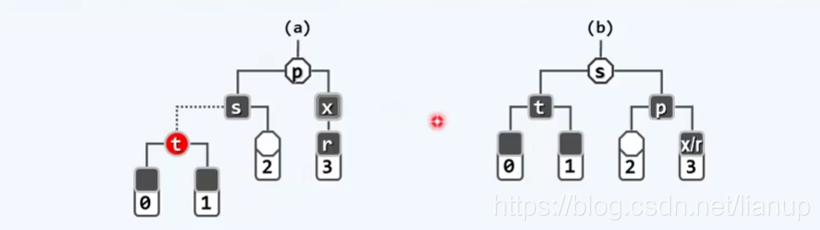

为了便于观察规律,我们会把红黑树进行插入操作之前和之后对应为两棵B-树来理解。

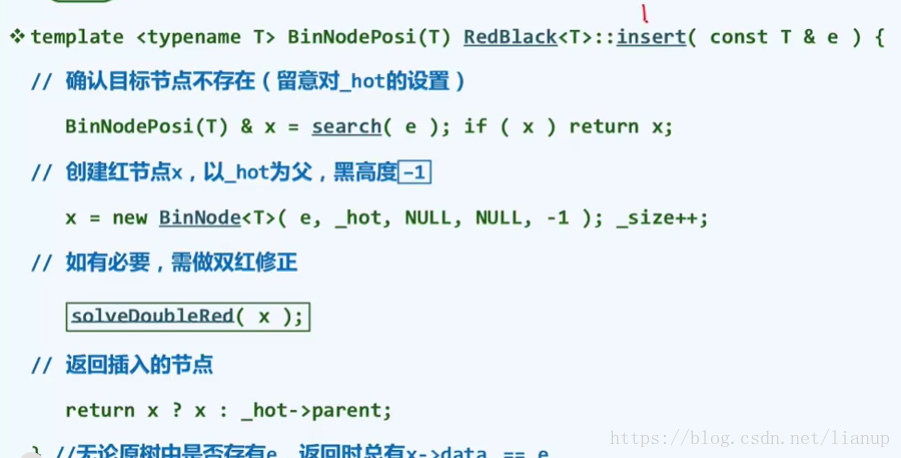

插入

算法实现:

注意:按照BST常规算法插入x节点,x初始化为红色(这样红黑树的1、2、4准则都能满足,但3不一定能满足)插入后成为了一个末端节点。此时,可能会出现x与其父节点均为红色的情况,称为双红缺陷(double-red)。

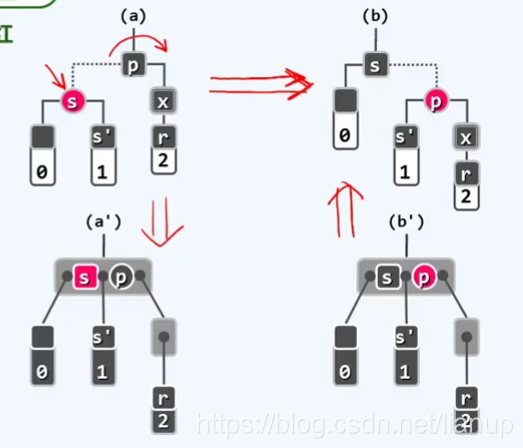

双红缺陷改正

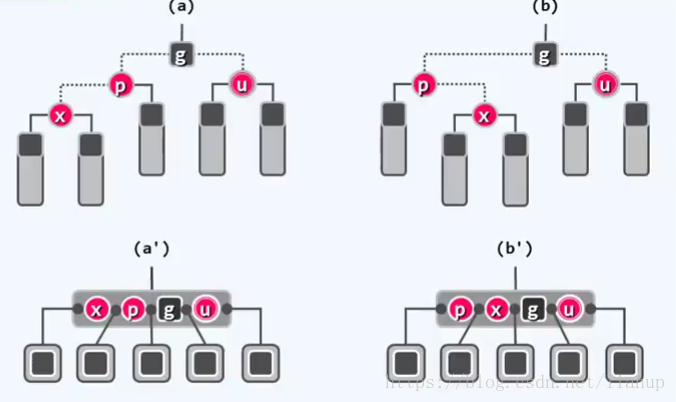

为了便于观察规律,分两种情况讨论,1种是x的叔父节点u为黑色,一种是x的叔父节点u为红色。

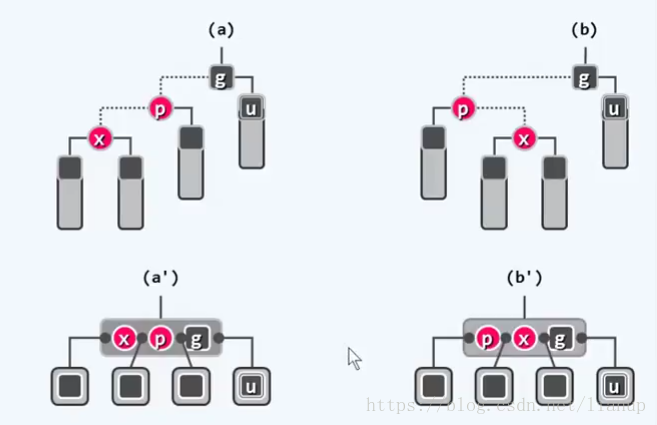

当x的叔父节点为黑色时:

有四种情况,我们此时只列出两种,另外两种完全对称。此时在B-树中看到,x、p、g的四个孩子全为黑,且黑高度相同。

非法原因:从B-树的角度来理解,是因为在某个三叉节点中插入红关键码,使得原黑关键码不再居中。

改正策略:1.参照AVL树算法,做局部3+4重构;2.重新染色,b转黑,a或c转红。

改正中的变化:从B-树的角度来看,B-树的拓扑结构并未发生改变,只不过是将节点颜色互换而已;从红黑树的角度看,红黑树的拓扑结构发生了变化,并且颜色也改变了。

改正步骤:将节点x、p、g及其四颗子树,按中序重新命名组合为:T0 < a < T1 < b < T2 < c < T3

并按照下图的模式重新进行拓扑链接

改正效果:只需一次调整;此种调整是红黑树的局部拓扑结构的改变,就全树的拓扑连接变化量而言,为O(1)。

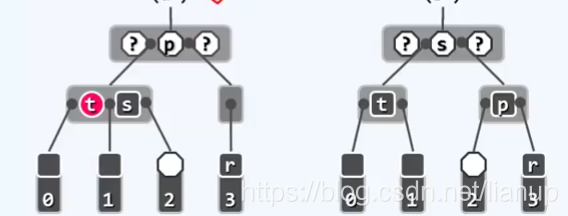

当x的叔父节点u为黑色时:

同样地,有四种情况,这里只列出两种。

非法原因:从B-树的角度看,发生了上溢。

改正策略:p与u转黑,g转红。

改正中的变化:从B-树的角度看,B-树做了一次上溢处理,节点分裂,关键码g上升了一层,可能会引发父节点的双红缺陷,要一直修改到正确为止;从红黑树角度看,只不过是将节点颜色重新染色,拓扑结构并未发生改变。

改正效果:尽管重染色造成的时间复杂度可能为O(logn),但是拓扑连接变化量仍然为O(1)。

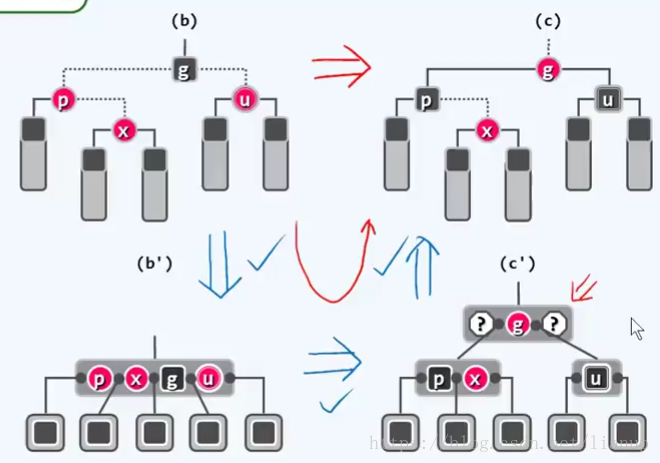

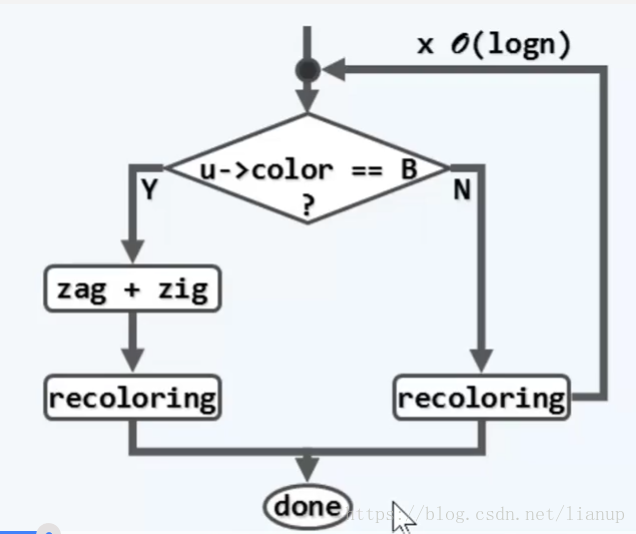

总结

插入操作复杂度:插入操作的复杂度要看双红缺陷改正,而双红缺陷改正对应着下图两种情况。下图两种情况中,重染色和拓扑结构改变单次操作时间复杂度均为O(1),故只要统计完成一个插入操作这两个操作的所有最大可能次数即可。

由图可知,在经过3+4重构后,插入操作一定会顺利完成,故3+4重构只做一次。而在双红缺陷中的第二种情况,重染色的时间复杂度可能高达O(logn),故分析可知:

重染色次数:O(logn);3+4重构次数:O(1)

时间复杂度为O(logn)

删除

算法实现:按照常规BST操作,将x节点删除后,将由其一个子节点r来替代。分两种情况讨论。若x与y之间有一个为红,则不会影响黑高度,只要进行简单的r节点染色操作即可;若x与r的颜色均为黑色,则会出现双黑缺陷。

双黑缺陷改正(double-black)

非法原因:从B-树角度分析,即原B-树中x所属节点下溢。故用B-树的下溢修复算法。

此时需要考察两个节点,x节点的父亲p(现r的父亲),以及r的兄弟s。情况有3种。

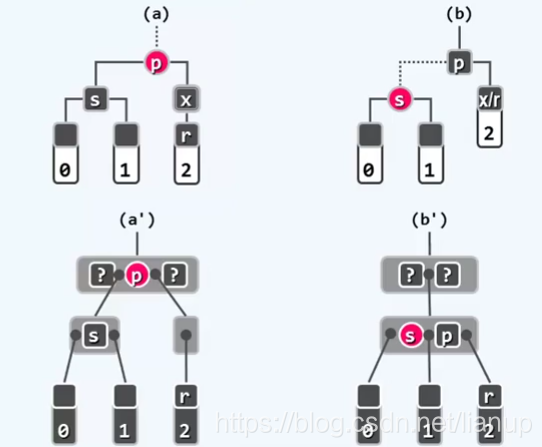

(BB-1)当s为黑,且至少有一个红孩子t时:

改正策略:3+4重构,t、s、p重命名为a、b、c;r保持黑,a,c染黑,b保持p的原色;

改正中的变化:从B-树的角度来看,是通过关键码的旋转来消除下溢。由于s至少有一个红孩子,所以s所在的超级节点的关键码个数充足,可以向x在的超级节点借出关键码,同时,s所在的超级节点中最右边的关键码保持p关键码的原色不变,所以不会再次造成双黑缺陷。

改正效果:红黑树的性质在全局中得以恢复,删除完成。

(BB-2A)当s及其两个孩子均为黑,p为红时:

改正策略:r保持黑;s转红;p转黑。

改正中的变化:从B-树的角度来看,等效于下溢节点与兄弟节点进行合并。

改正效果:红黑树的性质在全局中得以恢复,删除完成。此时p原来所在的超级节点不会下溢,因为p为红,意味着它至少有一个黑色的父节点和它组成超级节点,故原来的超级节点中至少还有一个黑节点,不会下溢。

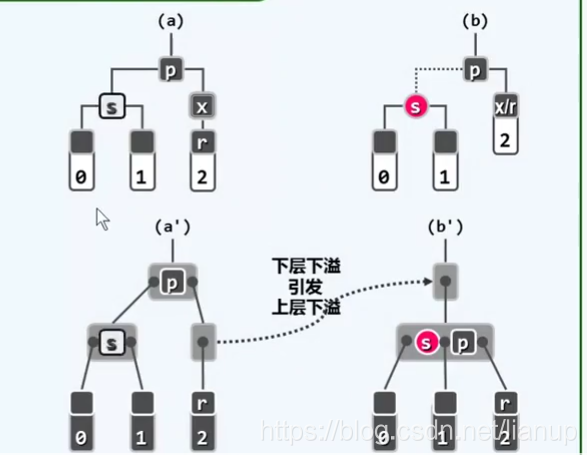

(BB-2B)当s为黑,且两个孩子均为黑,p为黑:

改正策略:s变为红色,r和p保持黑色。

改正中的变化:从B-树的角度来看,是s和p用了合并操作。

改正结果:由于此时p为黑色,从B-树角度看,b单独为一个超级节点,故会引发上一层的下溢,而这种下溢最多会有θ(logn)次。

(BB-3)S为红(其孩子均为黑):

改正策略:红s转黑,黑p转红。(即做一次zig或zag操作)

改正中的变化:上述的改变并未消除黑高度的异常,但是可以使情况转化为BB-1或者BB-2A其中一种情况。

改正效果:经过改正后,且再经过一轮调整,就能够完成删除。

总结

时间复杂度:O(logn)

拓扑结构调整次数:O(1)

本文深入探讨了四种重要的数据结构:AVL树、伸展树、B-树和红黑树。AVL树通过单旋和双旋保证插入和删除的O(logn)复杂度。伸展树利用伸展操作提高局部性,分摊复杂度为O(logn),优于AVL树。B-树作为一种平衡多路搜索树,解决了不同存储级别访问速度的差异,适用于外存操作。红黑树则是保持一致性的持久性结构,插入和删除操作的时间复杂度为O(logn)。

本文深入探讨了四种重要的数据结构:AVL树、伸展树、B-树和红黑树。AVL树通过单旋和双旋保证插入和删除的O(logn)复杂度。伸展树利用伸展操作提高局部性,分摊复杂度为O(logn),优于AVL树。B-树作为一种平衡多路搜索树,解决了不同存储级别访问速度的差异,适用于外存操作。红黑树则是保持一致性的持久性结构,插入和删除操作的时间复杂度为O(logn)。

1566

1566

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?