一、PTC热敏电阻核心特性

PTC(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种典型的非线性热敏半导体元件,其核心特性在于其电阻率随温度升高而急剧增加。该特性源于其陶瓷材料(通常为掺杂的钛酸钡基半导体)在居里温度(Curie Temperature, Tc) 附近发生的铁电相变。

其电阻-温度(R-T)曲线可分为两个区域:

低阻态(NTC区域):在温度远低于居里点时,呈现轻微的负温度系数(NTC)特性,电阻随温度升高缓慢下降。

相变区(剧变区域):当温度达到并超过居里点时,材料发生相变,电阻率呈指数级增长(可增加3-8个数量级)。这一特性使其能够充当一种自恢复的、温度/电流敏感的“开关”。

储能领域,PTC主要以其 “自恢复保险丝”(PolySwitch) 的形式应用,是电池管理系统(BMS)中被动安全保护架构的核心组成部分。

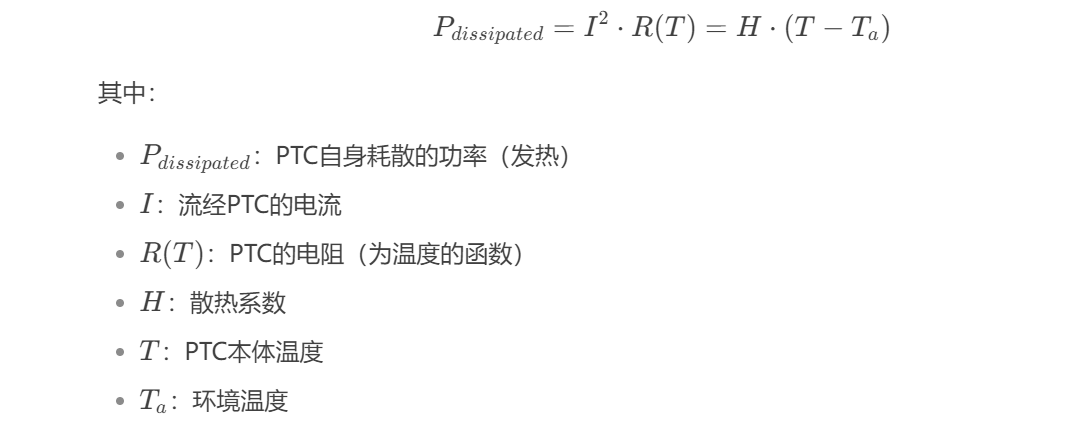

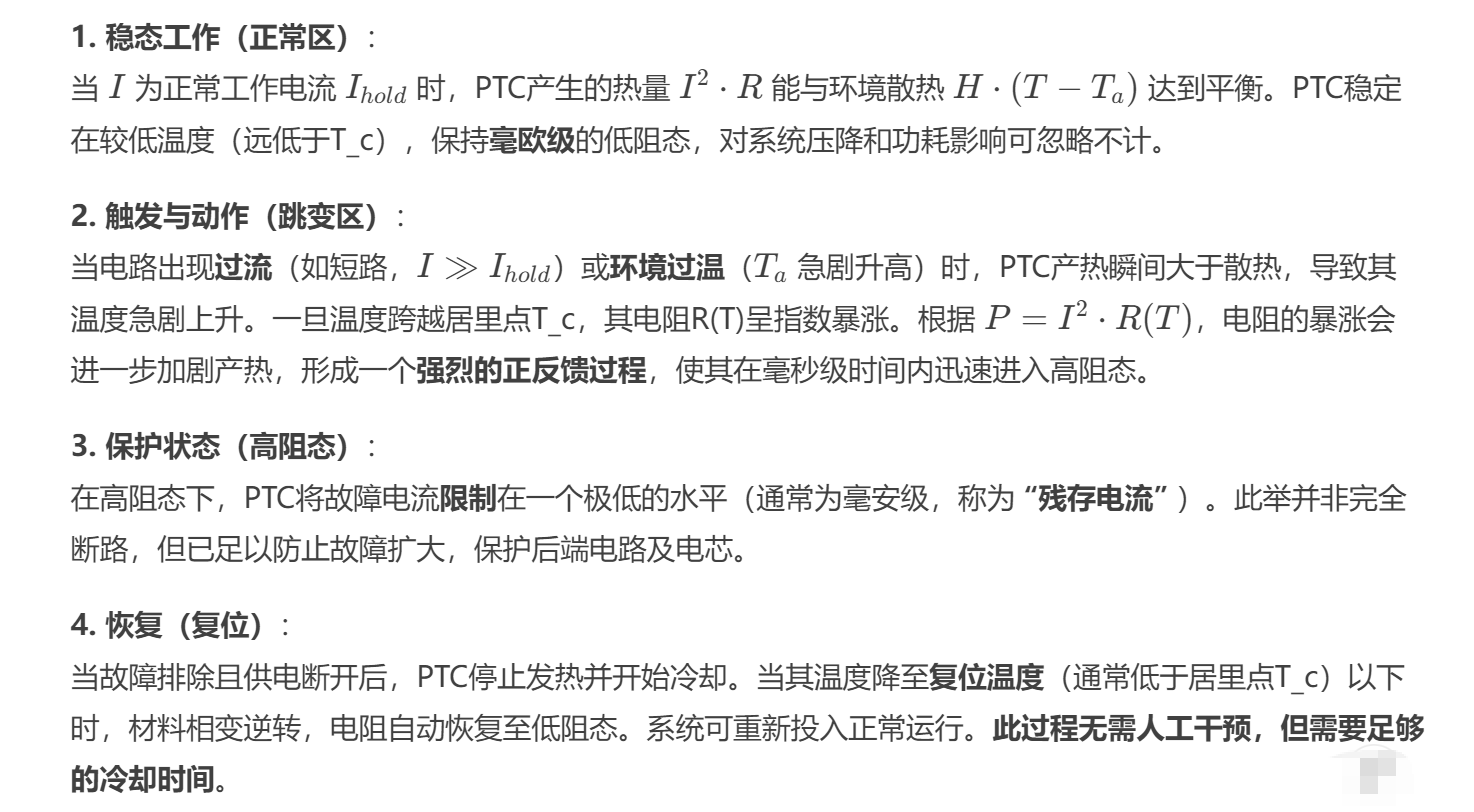

二、工作原理:基于热平衡的触发机制

PTC的工作本质是一个电-热-电阻的动态平衡过程,其数学模型可简化为:

三、在储能系统(BMS)中的关键应用

在锂电池储能系统中,PTC被战略性地部署于关键节点,提供双重(过流/过温)保护。

1. 主回路过流/短路保护:

位置:串联于电池包的主功率输出正极或负极路径上。

目的:作为第一道或第二道屏障,应对外部负载短路、逆变器故障等引起的 catastrophic 过流事件。其快速响应特性(毫秒级)能有效抑制短路电流的上升速率(di/dt),为下游的固态开关(如MOSFET)或熔断器争取动作时间,或直接限制故障规模。

2. 电芯/模组级过温保护:

位置:贴附或安装在电芯表面、模组汇流排等热关键点上。

目的:直接感知热滥用(Thermal Abuse)源头的温度。当电芯因内短路、过充、大倍率放电等原因导致热失控初期温度骤升时,PTC会基于温度触发,提供不依赖于BMS主控芯片指令的被动安全保护。这对于防范BMS失效场景下的热蔓延(Thermal Runaway Propagation)至关重要。

3. 与主动保护系统的协同设计:

现代高性能BMS采用分级、冗余的保护策略,PTC在其中扮演着不可替代的角色:

与主动保护(Active Protection)协同:BMS主控通过AFE监测电压、电流,并通过NTC测温。当检测到异常时,会主动关断充放电MOSFET。PTC作为一道独立的、被动的、模拟式的后备保护,即使MCU死机、软件跑飞、采样电路失效,PTC依然能基于物理定律提供最终保护。

与熔断器(Fuse)协同:PTC(可恢复)与一次性熔断器(不可恢复)构成完美的保护组合。PTC处理暂时的、可恢复的过载;而对于持续性的硬短路或严重故障,由于PTC存在残存电流,可能无法完全隔离故障点,此时需要熔断器作为终极保护,进行彻底的物理断开来防止持续的能量注入和火灾风险。两者参数需精心匹配。

- 工程选型与设计考量(针对专业人士)

为特定储能应用选择合适的PTC是设计成功的关键:

保持电流(I hold):必须大于最大正常工作电流,并留有充足裕量(通常≥125%)。

触发电流(I trip):需在系统所能承受的最大短路电流与I_hold之间找到平衡点。

额定电压(V max):必须高于电池包的最大工作电压(包括充电器电压)。

最大中断电流/能量耐受(I max, P max):必须能承受并安全地限制住系统的最大潜在故障电流而不发生破裂或起火。

居里温度(Tc)与动作时间:需与电芯的热特性、系统的散热环境匹配。要求PTC的触发速度必须快于热失控的蔓延速度。

内阻(R_min)与功耗:低阻态下的内阻会产生持续的功率损耗(I²R)和压降,在大电流应用中需评估其对系统效率的影响。

环境适应性:考虑振动、湿度、老化等因素对性能稳定性的影响。

图片版权源于厦门市三宝盈科

结论

在储能系统中,PTC热敏电阻远不止一个简单的保护元件。它是构建高可靠性、高安全性、冗余BMS架构的基石。其基于材料物理特性的被动保护机制,为锂电池系统提供了应对过流与热滥用故障的最后一道、且极其可靠的防线。在与基于MCU的主动保护、熔断器的终极保护协同设计时,必须深入理解其工作原理、精确匹配其参数,才能最大化整个储能系统的安全性与可靠性。

980

980

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?