13.3.3 案例示范:自己设计MyZip

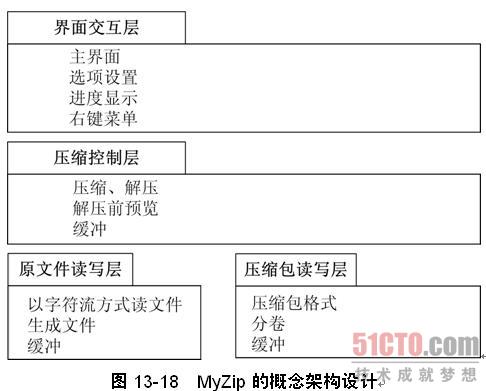

图13-18所示为MyZip的概念架构设计。它将和需求一起,影响MyZip的细化架构设计。

|

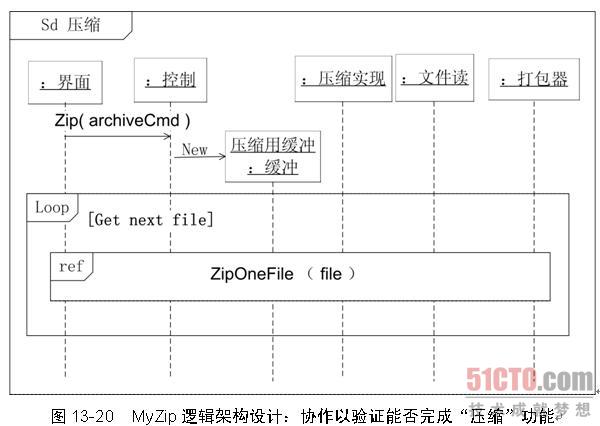

下面,主要演示如何以质疑驱动的思路,设计MyZip的逻辑架构视图。

首先,考虑结构方面的切分,如图13-19所示。不难看出,3种划分子系统的手段都运用了:

分层的细化。压缩实现层从原来的压缩控制层中分离出来。回忆本章所讲的"子系统划分策略背后的4大原则"。无论是从职责不同的角度,还是从所需技能的角度考虑,两者都应该分离成为单独的"子系统"。

分区的引入。界面交互层必须进一步分区,例如:支持右键菜单的"Windows外壳扩展"部分被独立。

机制的提取。例子是智能缓冲机制,它应该成为一个通用性的基础子系统。同时,为了使它可重用,缓冲区不负责"缓冲区已满"时的具体处理而是回调外部单元进行。再者,为了提高使用友好性,缓冲区具有一定"智能",它会自动保存溢出的部分,从而简化使用缓冲区的接口。

|

|

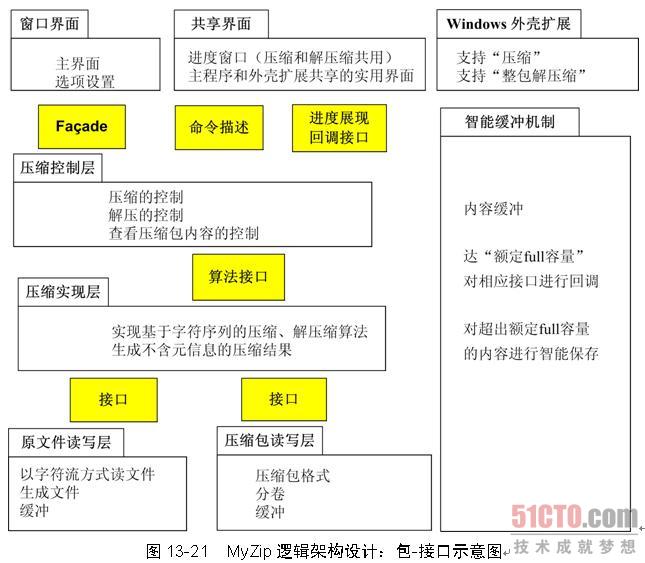

如此循环,早晚要定义子系统的接口。图13-21是包-接口图,帮助架构师明确需要哪些接口(还没有到接口内方法定义一级)。

|

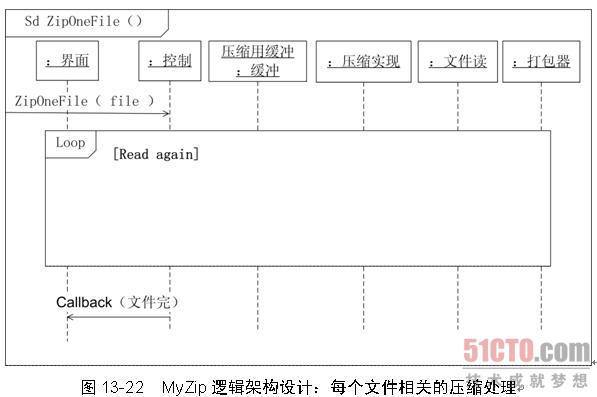

再次从结构设计跳到行为设计。现在该更明确地考虑压缩了,图13-22演示了ZipOneFile的设计。同样,遵循"先大局,后局部"的设计原则。具体设计决策是,让"控制"担负ZipOneFile的职责,而不是让"压缩实现"来担负--原因是希望"压缩实现"不须感知File的概念而能够更大程度上被重用(例如对数据包而非文件进行压缩)。

|

图13-23所示的行为设计,离明确接口的方法级定义的目标就不远了……

|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.4 更多经验总结

13.4.1 逻辑架构设计的10条经验要点

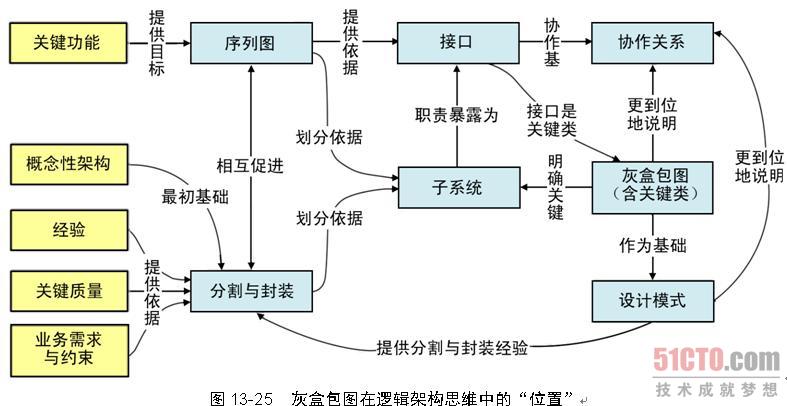

图13-24归纳了ADMEMS方法推荐的逻辑架构设计的10条经验要点,其中:如何划分子系统,如何定义接口,如何运用质疑驱动的思维套路等已介绍,其他几点仅在后续小节进行简述。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.4.2 简述:逻辑架构设计中设计模式应用

设计模式是Class Level的设计,它如何用于架构一级的设计呢?

基本观点是:让Class和SubSystem搭上关系。不难理解,设计模式用于架构设计主要有两种方式:

明确子系统内的结构。

明确包间的协作关系。

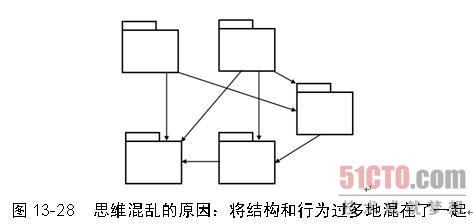

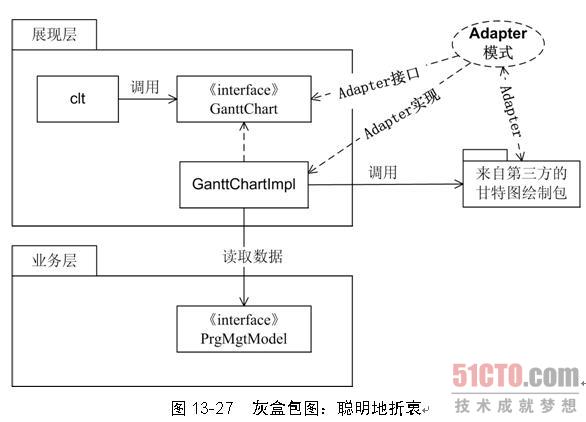

如何做呢?答案是灰盒包图。图13-25说明了灰盒包图的意义,它打破了"子系统黑盒",关心子系统中的关键类,从而可以更到位地说明子系统之间的协作关系,并成为设计模式应用的基础。

|

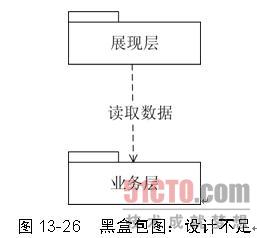

例如,对比图13-26和图13-27--背景是项目管理系统甘特图展现的问题。后者明确了子系统之间的交互机制,还显式地说明了Adapter设计模式的应用--这就是灰盒包图的价值。

|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.4.3 简述:逻辑架构设计的建模支持

工欲善其事,必先利其器。在实践中必须选择最合适的模型,甚至做一些改造工作使UML更适合特定的实践目的。例如,灰盒包图就是一种"专门说明重要子系统设计"的UML图的应用。

另外,包-接口图是类图的一种特定形式,它包含"包(package)"和"接口(interface)"两种主要元素。这种图(可参考图13-20)的作用很专一:说明包之间的协作需要哪些接口。逻辑架构设计中,包-接口图式是从结构设计到行为设计的思维桥梁。

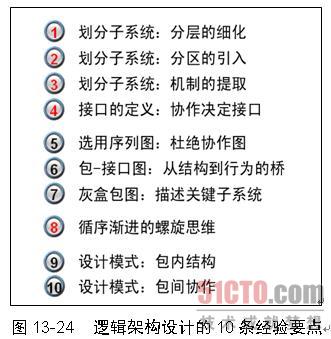

最后,本章讲"逻辑架构设计的整体思维套路"时已亮明了观点:逻辑架构的设计,应该使结构设计和行为设计相分离。这样才利于更有效地思维。不信?请看图13-28所示的"设计图"(这是很多设计者习惯的思维方式)。思维清楚吗?思维混乱的原因:将结构和行为过多地混在了一起。

|

本书推荐用序列图(它较专注于行为设计)辅助逻辑架构设计,尽量不要用协作图(虽然在UML 1.4中,它和序列图等价,但从形式上它的"结构气"太重)。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.5 贯穿案例

下面,继续本书的贯穿案例:PASS系统的架构设计。首先应注意两点:

第一,细化架构设计的重要"输入"之一是概念架构设计,不应忽视,毕竟细化架构设计是整个架构设计过程中的一个阶段。例如,在第9章进行的"基于鲁棒图的初步设计",以及第9章进行的高层分割考虑(如图13-29所示)。

|

第二,5视图方法的运用,总体而言是5个视图的设计穿插进行的,对复杂系统而言,根本不可能将逻辑视图设计完全之后再考虑其他视图。而本例的PASS系统具有很强的分布特点,所以必然较早地考虑到物理视图对逻辑设计的影响。例如,PASS服务器作为一个物理架构元素的"节点(Node)",它之上"跑"的逻辑架构元素"逻辑层(Layer)"有哪些呢?如图13-30所示,它包含了业务层、集成层、数据访问层,但未包括展现层程序。

|

进入细化架构阶段的逻辑架构设计,常以初步设计为基础,借助分层细化、分区引入、机制提取等手段。如图13-31所示,对PASS服务器软件进行逻辑架构的结构设计。

|

从结构设计跳到行为设计,常用手段是画序列图。图13-32是"实时检查处方功能"的序列图--它处在逻辑架构设计的"螺旋式"整体思维套路的起始循环,是进一步深入设计的基础。

|

有了不同职责单元之间具体的协作关系,就可以展开细致的"质疑"了--别忘了,架构设计是质疑驱动的(相关标注同样显示在图13-32上)。

处方检查服务能被医生工作站访问到吗?毕竟前者位于PASS服务器上……于是,设计中要进一步明确"远程调用机制"。

这样一个分布式的系统,访问服务之前要经过什么样的验证呢……于是,进一步考虑安全性的支持。

不同的医生不停地开处方,处方检查功能会不会很慢?常用药的用药规则应该常驻内存,这样才能提升性能……于是,设计中要进一步明确Cache等提升性能的机制。

……

于是,自然而然地,沿着逻辑架构设计的"螺旋式"整体思维套路思考,我们就能意识到"结构设计"要继续完善和细化。基于对远程调用、安全性、高性能的质疑,改进"结构设计"后就得到如图13-33所示的逻辑架构图。

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本文详细阐述了如何以质疑驱动的思路设计MyZip的逻辑架构,包括结构和行为设计,通过分层细化、分区引入和机制提取等手段进行子系统划分,以及如何运用序列图和灰盒包图进行行为设计。最后,通过贯穿案例PASS系统,展示如何在实际项目中应用这些设计原则。

本文详细阐述了如何以质疑驱动的思路设计MyZip的逻辑架构,包括结构和行为设计,通过分层细化、分区引入和机制提取等手段进行子系统划分,以及如何运用序列图和灰盒包图进行行为设计。最后,通过贯穿案例PASS系统,展示如何在实际项目中应用这些设计原则。

511

511

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?