一、redis的String、List、Hash底层数据结构

1、String

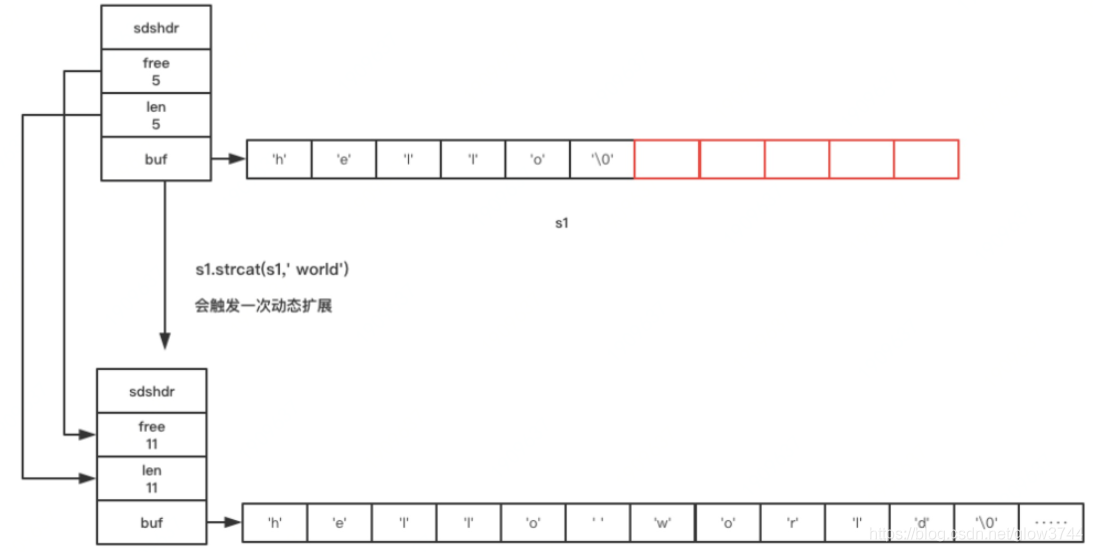

redis构建了一个叫做简单动态字符串(Simple Dynamic String),简称SDS

代码结构:

struct sdshdr{

// 记录已使用长度

int len;

// 记录空闲未使用的长度

int free;

// 字符数组

char[] buf;

};动态扩展:

1、计算出大小是否足够

2、开辟空间至满足所需大小

3、开辟与已使用大小len相同长度的空闲free空间(如果len < 1M)开辟1M长度的空闲free空间(如果len >= 1M)

性能优势:

1、快速获取字符串长度

2、避免缓冲区溢出

3、性能提升(字符串追加与缩减)

- 空间预分配(可以减少内存分配次数)

- 惰性空间回收

参考:redis 内部是怎么实现它的字符串的 - WalkingCamel - 博客园

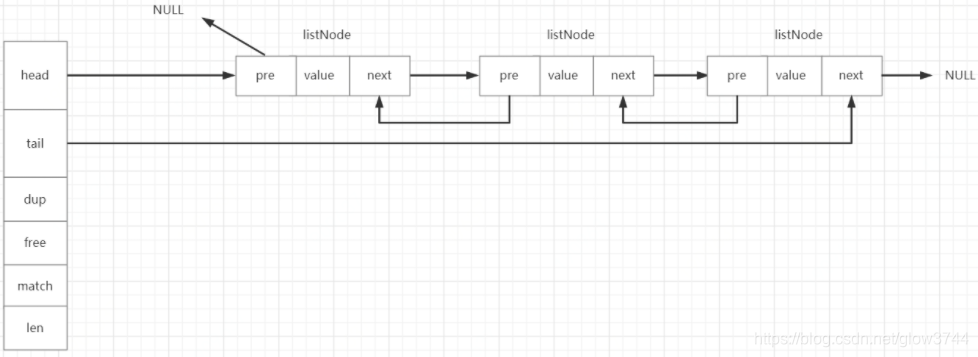

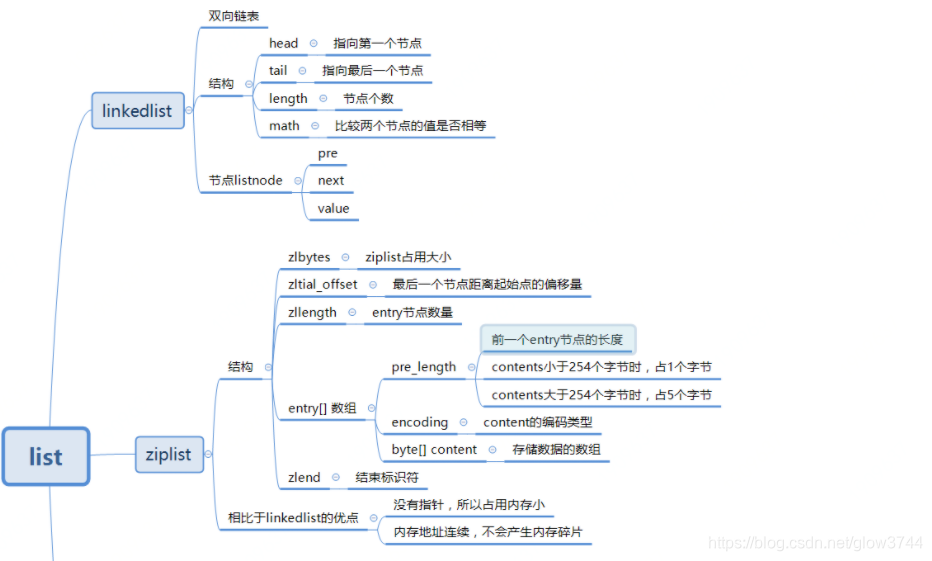

2、List

1、LinkedList(双向链表)

typedf struct list{

//头指针

listNode *head;

//尾指针

listNode *tail;

//节点拷贝函数

void *(*dup)(void *ptr);

//释放节点函数

void *(*free)(void *ptr);

//判断两个节点是否相等的函数

int (*match)(void *ptr,void *key);

//链表长度

unsigned long len;

}//定义链表节点的结构体

typedf struct listNode{

//前一个节点

struct listNode *prev;

//后一个节点

struct listNode *next;

//当前节点的值的指针

void *value;

}listNode;

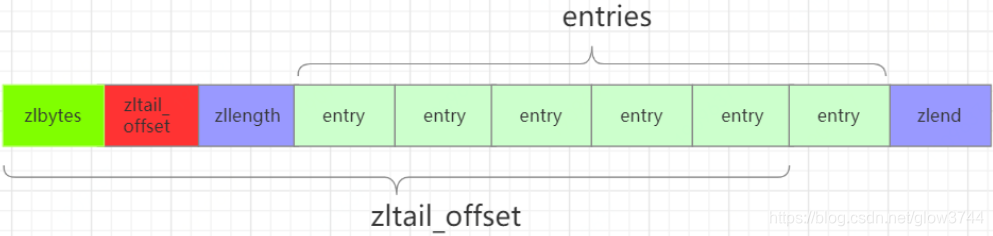

2、zipList

typedf struct ziplist<T>{

//压缩列表占用字符数

int32 zlbytes;

//最后一个元素距离起始位置的偏移量,用于快速定位最后一个节点

int32 zltail_offset;

//元素个数

int16 zllength;

//元素内容

T[] entries;

//结束位 0xFF

int8 zlend;

}ziplisttypede struct entry{

//前一个entry的长度

int<var> prelen;

//元素类型编码

int<var> encoding;

//元素内容

optional byte[] content;

}entry

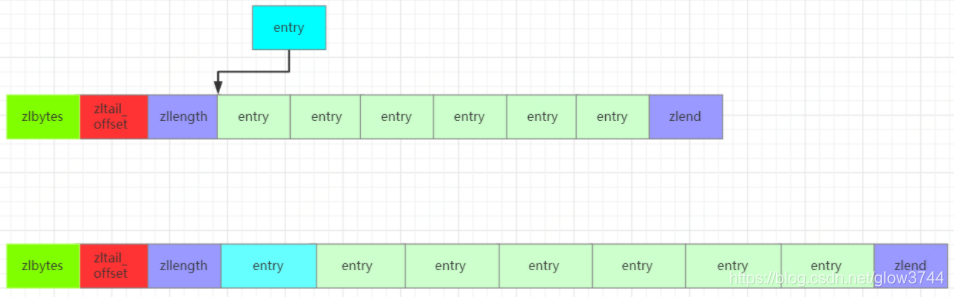

连锁更新

entry中有一个prelen字段,它的长度要么是1个字节,要么都是5个字节:

- 前一个节点的长度小于254个字节,则

prelen长度为1字节; - 前一个节点的长度大于254字节,则

prelen长度为5字节;

假设现在有一组压缩列表,长度都在250~253字节之间,突然新增一个entry节点,这个entry节点长度大于等于254字节。由于新的entry节点大于等于254字节,这个entry节点的prelen为5个字节,随后会导致其余的所有entry节点的prelen增大为5字节。

linkedList与zipList的对比

- 双向链表

linkedList便于在表的两端进行push和pop操作,在插入节点上复杂度很低,但是它的内存开销比较大。首先,它在每个节点上除了要保存数据之外,还有额外保存两个指针;其次,双向链表的各个节点都是单独的内存块,地址不连续,容易形成内存碎片。 zipList存储在一块连续的内存上,所以存储效率很高。但是它不利于修改操作,插入和删除操作需要频繁地申请和释放内存。特别是当zipList长度很长时,一次realloc可能会导致大量的数据拷贝。

- 当列表对象中元素的长度较小或者数量较少时,通常采用

zipList来存储;当列表中元素的长度较大或者数量比较多的时候,则会转而使用双向链表linkedList来存储。

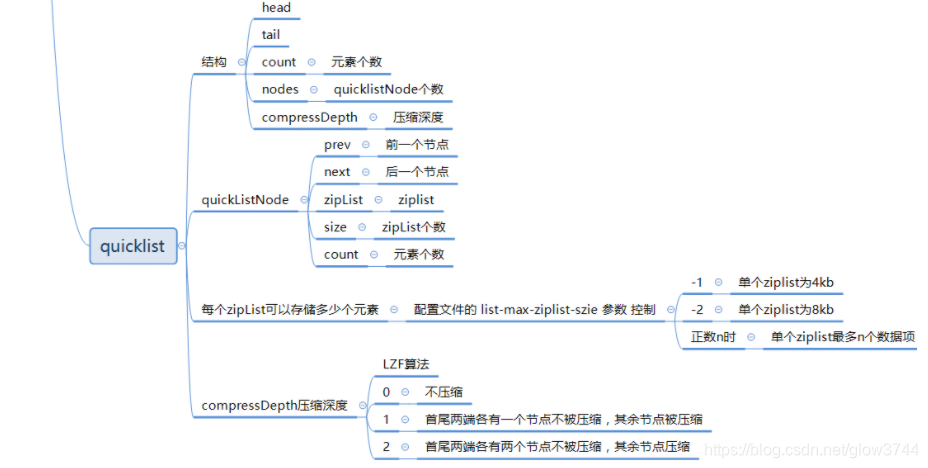

3、quickList

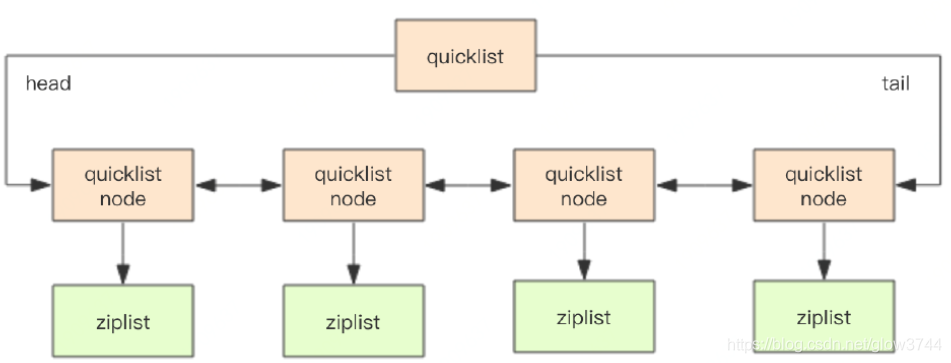

在Redis3.2版本之后,list的底层实现方式又多了一种,quickList。qucikList是由zipList和双向链表linkedList组成的混合体。它将linkedList按段切分,每一段使用zipList来紧凑存储,多个zipList之间使用双向指针串接起来。示意图如下所示:

typedf struct quicklist{

//指向头结点

quicklistNode* head;

//指向尾节点

quicklistNode* tail;

//元素总数

long count;

//quicklistNode节点的个数

int nodes;

//压缩算法深度

int compressDepth;

...

}quickListtypedf struct quicklistNode{

//前一个节点

quicklistNode* prev;

//后一个节点

quicklistNode* next;

//压缩列表

ziplist* zl;

//ziplist大小

int32 size;

//ziplist 中元素数量

int16 count;

//编码形式 存储 ziplist 还是进行 LZF 压缩储存的zipList

int2 encoding;

...

}quickListNode

4、总结

参考:Redis底层数据结构之list - Reecelin - 博客园

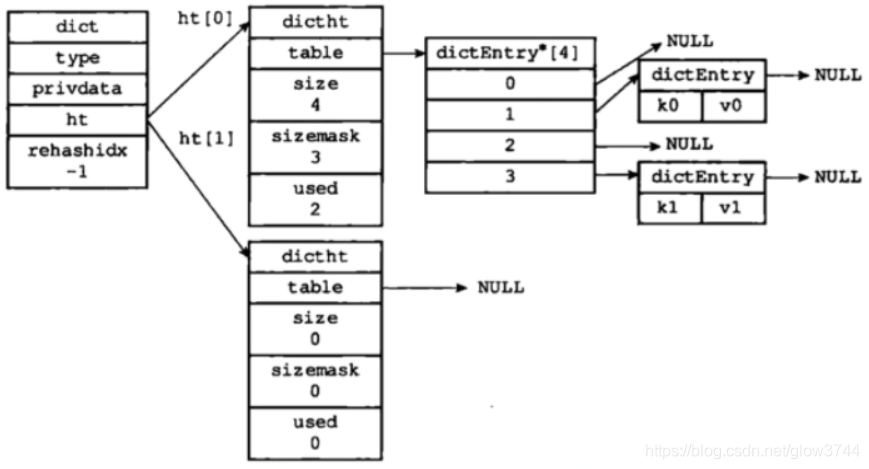

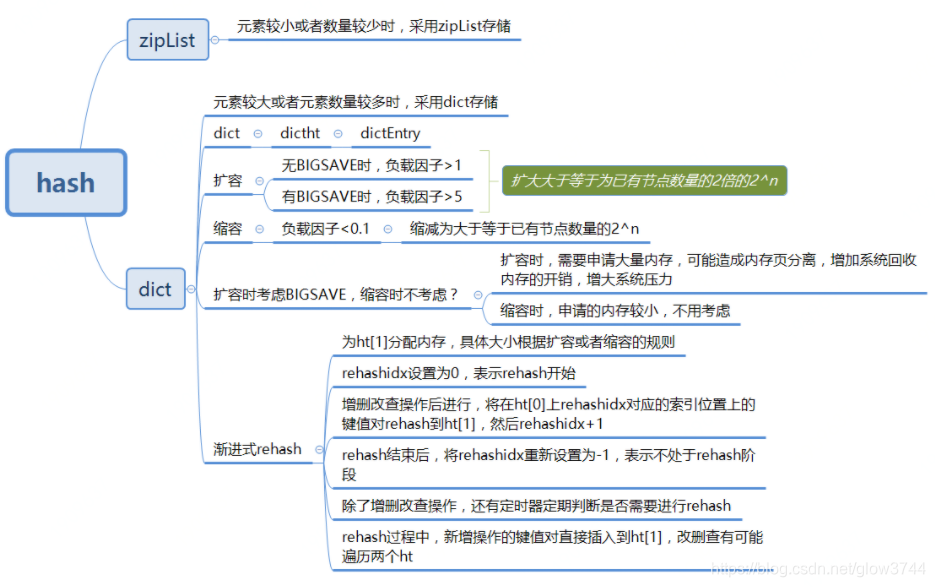

3、hash

1、zipList

前面已介绍

2、dict

typedf struct dict{

dictType *type;//类型特定函数,包括一些自定义函数,这些函数使得key和

//value能够存储

void *private;//私有数据

dictht ht[2];//两张hash表

int rehashidx;//rehash索引,字典没有进行rehash时,此值为-1

unsigned long iterators; //正在迭代的迭代器数量

}dict;typedf struct dictht{

dictEntry **table;//存储数据的数组 二维

unsigned long size;//数组的大小

unsigned long sizemask;//哈希表的大小的掩码,用于计算索引值,总是等于

//size-1

unsigned long used;//// 哈希表中中元素个数

}dictht;typedf struct dictEntry{

void *key;//键

union{

void val;

unit64_t u64;

int64_t s64;

double d;

}v;//值

struct dictEntry *next;//指向下一个节点的指针

}dictEntry;

扩容与缩容

负载因子

哈希表中已保存节点数量/哈希表的大小(load factor = ht[0].used / ht[0].size)

触发规则

- 没有执行BGSAVE和BGREWRITEAOF指令的情况下,哈希表的负载因子大于等于1时进行扩容;

- 正在执行BGSAVE和BGREWRITEAOF指令的情况下,哈希表的负载因大于等于5时进行扩容;

- 负载因子小于0.1时,

Redis自动开始对哈希表进行收缩操作;

数量规则

- 扩容:扩容后的

dictEntry数组数量为第一个大于等于ht[0].used * 2的2^n; - 缩容:缩容后的

dictEntry数组数量为第一个大于等于ht[0].used的2^n;

渐进式rehash

- 假设当前数据在

dictht[0]中,那么按照扩容和缩容规则为dictht[1]分配足够的空间; - 设置rehashidx=0,表示

rehash正式开始; rehash进行期间,每次对字典执行添加、删除、查找或者更新操作时,程序除了执行指定的操作以外,还会顺带将dictht[0]哈希表在rehashidx索引上的所有键值对rehash到dictht[1],当一次rehash工作完成之后,程序将rehashidx属性的值+1。同时在serverCron中调用rehash相关函数,在1ms的时间内,进行rehash处理,每次仅处理少量的转移任务(100个元素);- 随着字典操作的不断执行,最终在某个时间点上,

dictht[0]的所有键值对都会被rehash至dictht[1],这时程序将rehashidx属性的值设为-1,表示rehash操作已完成。

某一时间段并没有任何请求命令应该怎么办?

Redis在有一个定时器,会定时去判断rehash是否完成,如果没有完成,则继续进行rehash。

在维护两个dictht的时候,此时哈希表如何正常对外提供服务?

对于添加操作,会将新的数据直接添加到dictht[1]上面,这样就可以保证dictht[0]上的数量只减少不增加。而对于删除、更改、查询操作,会直接在dictht[0]上进行,尤其是这三个操作,都会涉及到查询,当在dictht[0]上查询不到时,会接着去dictht[1]上查找,如果再找不到,则表明不存在该K-V值。

渐进式rehash的优缺点

优点:采用了分而治之的思想,将rehash 操作分散到每一个对该哈希表的操作上以及定时函数上,避免了集中式rehash 带来的性能压力;

缺点:在 rehash 的时间内,需要保存两个 hash 表,对内存的占用稍大,而且如果在 redis 服务器本来内存满了的时候,突然进行 rehash 会造成大量的 key 被抛弃。

3、总结

参考:Redis底层数据结构之hash - Reecelin - 博客园

4、zset

参考:https://segmentfault.com/a/1190000037473381?utm_source=tag-newest

二、Redis两种持久化机制RDB和AOF

1、RDB机制

RDB持久化是指在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘。也是默认的持久化方式,这种方式是就是将内存中数据以快照的方式写入到二进制文件中,默认的文件名为dump.rdb。

三种触发方式

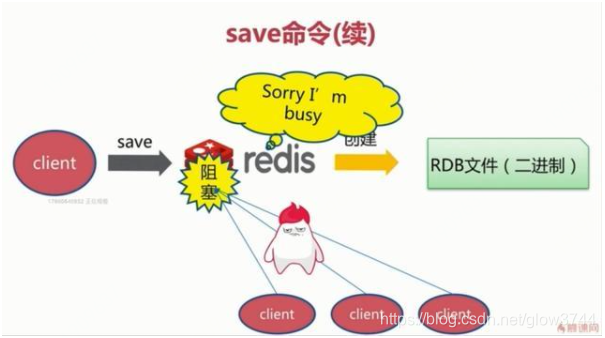

save触发方式

该命令会阻塞当前Redis服务器,执行save命令期间,Redis不能处理其他命令,直到RDB过程完成为止。具体流程如下:

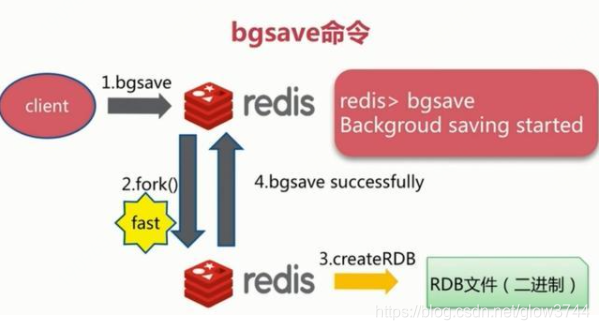

bgsave触发方式

执行该命令时,Redis会在后台异步进行快照操作,快照同时还可以响应客户端请求。阻塞只发生在fork阶段,一般时间很短。具体流程如下:

自动触发方式

自动触发是由我们的配置文件来完成的。在redis.conf配置文件中,里面有如下配置,我们可以去设置:

save:这里是用来配置触发 Redis的 RDB 持久化条件,也就是什么时候将内存中的数据保存到硬盘。比如“save m n”。表示m秒内数据集存在n次修改时,自动触发bgsave。

RDB的优势与劣势

优势

(1)RDB文件紧凑,全量备份,非常适合用于进行备份和灾难恢复。

(2)生成RDB文件的时候,redis主进程会fork()一个子进程来处理所有保存工作,主进程不需要进行任何磁盘IO操作。

(3)RDB 在恢复大数据集时的速度比 AOF 的恢复速度要快。

劣势

当进行快照持久化时,会开启一个子进程专门负责快照持久化,子进程会拥有父进程的内存数据,父进程修改内存子进程不会反应出来,所以在快照持久化期间修改的数据不会被保存,可能丢失数据。

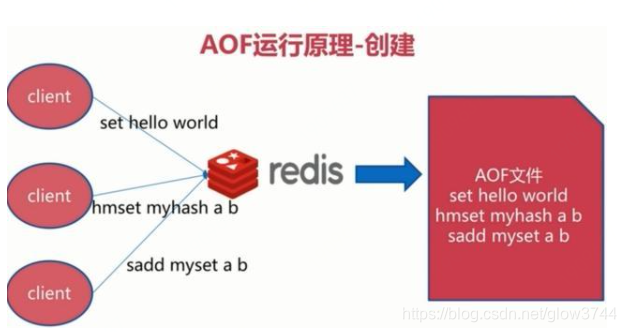

2、AOF机制

全量备份总是耗时的,有时候我们提供一种更加高效的方式AOF,工作机制很简单,redis会将每一个收到的写命令都通过write函数追加到文件中。通俗的理解就是日志记录。

持久化原理

每当有一个写命令过来时,就直接保存在我们的AOF文件中。

文件重写原理

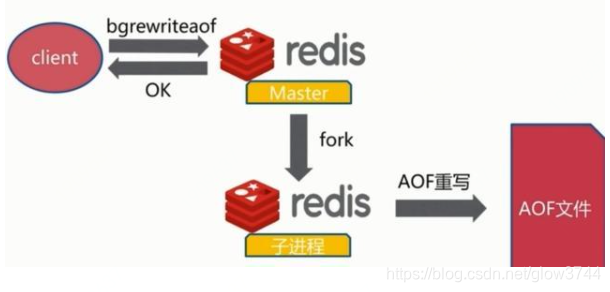

AOF的方式也同时带来了另一个问题。持久化文件会变的越来越大。为了压缩aof的持久化文件。redis提供了bgrewriteaof命令。将内存中的数据以命令的方式保存到临时文件中,同时会fork出一条新进程来将文件重写。

重写aof文件的操作,并没有读取旧的aof文件,而是将整个内存中的数据库内容用命令的方式重写了一个新的aof文件,这点和快照有点类似。

三种触发机制

(1)always每修改同步:同步持久化 每次发生数据变更会被立即记录到磁盘 性能较差但数据完整性比较好

(2)everysec每秒同步:异步操作,每秒记录 如果一秒内宕机,有数据丢失

(3)no不同:从不同步

AOF的优势与劣势

优势

(1)AOF可以更好的保护数据不丢失,一般AOF会每隔1秒,通过一个后台线程执行一次fsync操作,最多丢失1秒钟的数据。

(2)AOF日志文件没有任何磁盘寻址的开销,写入性能非常高,文件不容易破损。

(3)AOF日志文件的命令通过非常可读的方式进行记录,这个特性非常适合做灾难性的误删除的紧急恢复。比如某人不小心用flushall命令清空了所有数据,只要这个时候后台rewrite还没有发生,那么就可以立即拷贝AOF文件,将最后一条flushall命令给删了,然后再将该AOF文件放回去,就可以通过恢复机制,自动恢复所有数据

劣势

(1)对于同一份数据来说,AOF日志文件通常比RDB数据快照文件更大

(2)AOF开启后,支持的写QPS会比RDB支持的写QPS低,因为AOF一般会配置成每秒fsync一次日志文件,当然,每秒一次fsync,性能也还是很高的

(3)以前AOF发生过bug,就是通过AOF记录的日志,进行数据恢复的时候,没有恢复一模一样的数据出来。

3、总结

参考:百度安全验证

三、Redis过期删除策略和内存淘汰策略

1、过期时间判定

在Redis内部,每当我们设置一个键的过期时间时,Redis就会将该键带上过期时间存放到一个过期字典中。当我们查询一个键时,Redis便首先检查该键是否存在过期字典中,如果存在,那就获取其过期时间。然后将过期时间和当前系统时间进行比对,比系统时间大,那就没有过期;反之判定该键过期。

2、过期删除策略

惰性删除

设置该key 过期时间后,我们不去管它,当需要该key时,我们在检查其是否过期,如果过期,我们就删掉它,反之返回该key。

定期删除

每隔一段时间,都从一定数量的数据库中取出一定数量的随机键进行检查,并删除其中的过期键。

注意:并不是一次运行就检查所有的库,所有的键,而是随机检查一定数量的键。

定期删除函数的运行频率,在Redis2.6版本中,规定每秒运行10次,大概100ms运行一次。在Redis2.8版本后,可以通过修改配置文件redis.conf 的 hz 选项来调整这个次数。

3、内存淘汰策略

当现有内存大于 maxmemory 时,便会触发redis主动淘汰内存方式,通过设置 maxmemory-policy ,有如下几种淘汰方式:

1)volatile-lru 利用LRU算法移除设置过过期时间的key (LRU:最近使用 Least Recently Used ) 。

2)allkeys-lru 利用LRU算法移除任何key (和上一个相比,删除的key包括设置过期时间和不设置过期时间的)。通常使用该方式。

3)volatile-random 移除设置过过期时间的随机key 。

4)allkeys-random 无差别的随机移除。

5)volatile-ttl 移除即将过期的key(minor TTL)

6)noeviction 不移除任何key,只是返回一个写错误 ,默认选项,一般不会选用。

4、总结

Redis过期删除策略是采用惰性删除和定期删除这两种方式组合进行的,惰性删除能够保证过期的数据我们在获取时一定获取不到,而定期删除设置合适的频率,则可以保证无效的数据及时得到释放,而不会一直占用内存数据。

但是我们说Redis是部署在物理机上的,内存不可能无限扩充的,当内存达到我们设定的界限后,便自动触发Redis内存淘汰策略,而具体的策略方式要根据实际业务情况进行选取。

参考:Redis详解(十一)------ 过期删除策略和内存淘汰策略 - YSOcean - 博客园

四、Redis三种集群模式

1、主从复制

2、哨兵模式

3、Cluster集群

参考:Redis ==> 集群的三种模式 - 破解孤独 - 博客园

五、Redis分布式锁应用场景

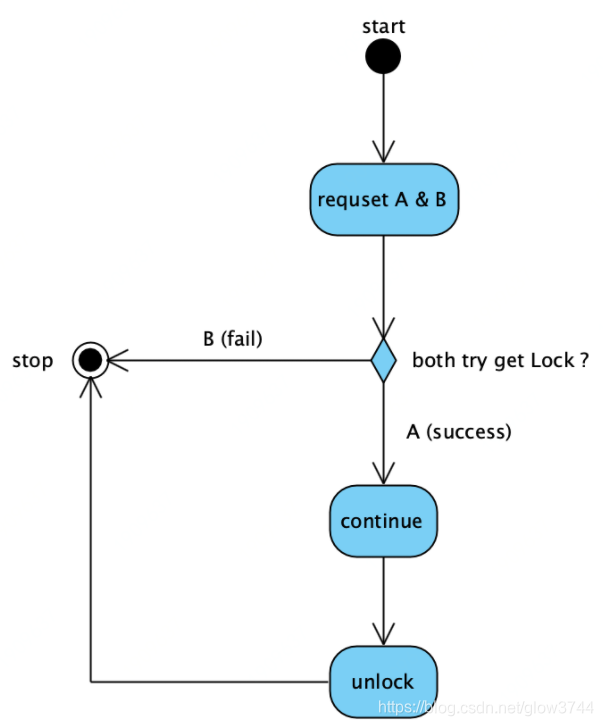

1、抢不到锁的请求,允许丢弃

比如:一些不是很重要的场景,比如“监控数据持续上报”,某一篇文章的“已读/未读”标识位更新,对于同一个id,如果并发的请求同时到达,只要有一个请求处理成功,就算成功。

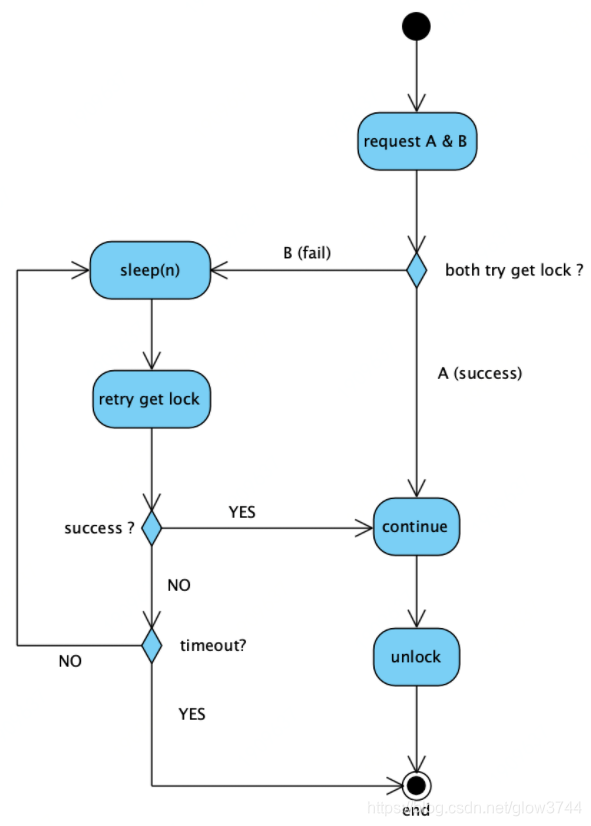

2、并发请求,不论哪一条都必须要处理的场景

比如:一个订单,客户正在前台修改地址,管理员在后台同时修改备注。地址和备注字段的修改,都必须正确更新。

解决思路:A,B二个请求,谁先抢到分布式锁谁先处理(A),抢不到的(B)在一旁不停等待重试,重试期间一旦发现B获取锁成功,即表示A已经处理完,把锁释放了。

但有二点要注意:

a、设置重试次数或设置重试超时时间。否则如果A处理过程中有bug,一直卡死,或者未能正确释放锁,B就会一直会等待重试,但是又永远拿不到锁。

b、等待最长时间,必须小于锁的过期时间。否则,假设锁2秒过期自动释放,但是A还没处理完(即:A的处理时间大于2秒),这时锁会因为redis key过期“提前”误释放,B重试时拿到锁,造成A,B同时处理。

参考:基于redis的分布式锁二种应用场景 - 菩提树下的杨过 - 博客园

六、进程内缓存

1、与进程外缓存相比

- 节省内存带宽

- 响应时延降低

2、进程内缓存缺点

- 数据存了多份,一致性比较难保障

3、进程缓存如何保证数据一致性

- 单节点通知其他节点。缺点:多个节点相互耦合

- 通过MQ通知其他节点。缺点:引入了MQ,使得系统更复杂

- 每个节点启动一个timer,定时从后端拉取最新数据,更新内存缓存。缺点:放弃了“实时一致性”

4、为什么不能频繁使用进程内缓存

答:分层架构设计,有一条准则:站点层、服务层要做到无数据无状态,这样才能任意的加节点水平扩展,数据和状态尽量存储到后端的数据存储服务,例如数据库服务或者缓存服务。

可以看到,站点与服务的进程内缓存,实际上违背了分层架构设计的无状态准则,故一般不推荐使用。

5、什么时候可以使用进程内缓存

- 只读数据

- 极其高并发的,如果透传后端压力极大的场景

- 允许数据不一致业务

参考:进程内缓存,究竟怎么玩?

七、选redis还是memcache

1、什么情况倾向于选择redis

复杂数据结构:memcache仅支持KV结构

持久化:memcache无法满足持久化需求

天然高可用:而memcache,要想要实现高可用,需要进行二次开发,例如客户端的双读双写,或者服务端的集群同步。

存储内容比较大:memcache的value存储,最大为1M

2、什么情况倾向于选择memcatche

纯KV,数据量非常大,并发量非常大的业务,使用memcache或许更适合。

内存分配

memcache使用预分配内存池的方式管理内存,能够省去内存分配时间。

redis则是临时申请空间,可能导致碎片。

从这一点上,mc会更快一些。

虚拟内存使用

memcache把所有的数据存储在物理内存里。

redis有自己的VM机制,理论上能够存储比物理内存更多的数据,当数据超量时,会引发swap,把冷数据刷到磁盘上。

从这一点上,数据量大时,mc会更快一些。

网络模型

memcache使用非阻塞IO复用模型,redis也是使用非阻塞IO复用模型。

但由于redis还提供一些非KV存储之外的排序,聚合功能,在执行这些功能时,复杂的CPU计算,会阻塞整个IO调度。

从这一点上,由于redis提供的功能较多,mc会更快一些。

线程模型

memcache使用多线程,主线程监听,worker子线程接受请求,执行读写,这个过程中,可能存在锁冲突。

redis使用单线程,虽无锁冲突,但难以利用多核的特性提升整体吞吐量。

从这一点上,mc会快一些。

八、缓存,你真的用对了么?

误用一:把缓存作为服务与服务之间的传递数据的媒介

存在问题:1、MQ更合适,2、服务耦合

误用二:使用缓存未考虑雪崩

存在问题:缓存挂掉,可能会把数据库压垮

解决方案:1、高可用缓存,2、缓存水平切分

误用三:调用方缓存数据

存在问题:数据不一致

误用四:多服务公用缓存实例

存在问题:1、不同服务吞吐量不一样,容易导致一个服务把另一个服务的热数据挤出去,2、服务耦合

参考:缓存,你真的用对了么?

九、缓存,究竟是淘汰,还是修改?

1、淘汰和修改缓存区别

- 淘汰某个key,操作简单,直接将key置为无效,但下一次该key的访问会cache miss

- 修改某个key的内容,逻辑相对复杂,但下一次该key的访问仍会cache hit

2、结论

- 大部分情况,修改value成本会高于“增加一次cache miss”,因此应该淘汰缓存

- 如果还在纠结,总是淘汰缓存,问题也不大

十、Cache Aside Pattern

1、介绍

旁路缓存方案的经验实践,这个实践又分为读实践,写实践。

对于读请求

- 先读cache,再读db

- 如果,cache hit,则直接返回数据

- 如果,cache miss,则访问db,并将数据set回缓存

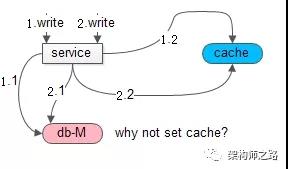

对于写请求

- 淘汰缓存,而不是更新缓存

- 先操作数据库,再淘汰缓存

2、原因

Cache Aside Pattern为什么建议淘汰缓存,而不是更新缓存?

如果更新缓存,在并发写时,可能出现数据不一致

- 请求1先操作数据库,请求2后操作数据库

- 请求2先set了缓存,请求1后set了缓存

Cache Aside Pattern为什么建议先操作数据库,再操作缓存?

如果先操作缓存,数据不一致的时间窗口不可控

- 线程A淘汰缓存

- 线程B读缓存(cache miss)

- 线程B读库

- 线程B设置缓存

- 线程A写库

3、问题

如果先操作数据库,再淘汰缓存,在原子性被破坏时

- 修改数据库成功了

- 淘汰缓存失败了

导致,数据库与缓存的数据不一致。

4、扩展

原子性被破坏情况下,先操作缓存,再操作数据库,不会导致数据不一致(但并发条件下会)。

先删除缓存,后更新数据库,以下情况会出现数据库不一致

1、线程A淘汰缓存、线程B读缓存、线程B读库、线程B设置缓存、线程A更新库。(概率大)

先更新数据库,后删除缓存,以下情况会出现数据库不一致

1、线程A更新库成功,删除缓存失败;(概率小)

2、线程A更新库,线程A删除缓存,线程B读缓存、线程B读库、线程C更新库,线程C删除缓存、线程B设置缓存(概率小,需要对同一数据进行两次更新)

十一、数据库主从不一致

方案一:忽略

如果业务能接受,最推崇此法,别把系统架构搞得太复杂。

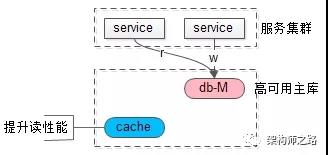

方案二:强制读主

- 使用一个高可用主库提供数据库服务

- 读和写都落到主库上

- 采用缓存来提升系统读性能

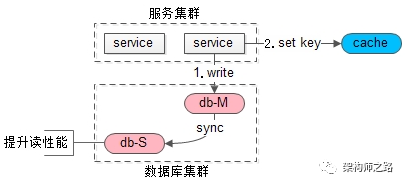

方案三:选择性读主

当写请求发生时

- 写主库

- 将哪个库,哪个表,哪个主键三个信息拼装一个key设置到cache里,这条记录的超时时间,设置为“主从同步时延”

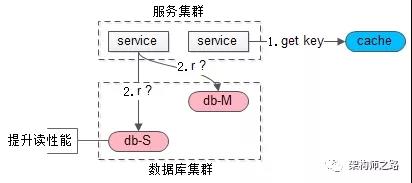

当读请求发生时

- cache里有这个key,说明1s内刚发生过写请求,数据库主从同步可能还没有完成,此时就应该去主库查询

- cache里没有这个key,说明最近没有发生过写请求,此时就可以去从库查询

十二、redis实现分布式事务

1、使用setnx命令获取分布式锁

2、为了防止获取分布式锁后服务挂掉导致锁一直无法释放,故设置超时时间n(必须和setnx实现原子操作,redisTemplate中存在该方法)

3、为了解决程序执行时间大于超时时间,在获取到分布式锁后,起一个线程,每隔n/3秒查询下锁是否还存在,存在则超时时间为n

4、redisson封装实现了上述逻辑

十三、redis数据结构的应用

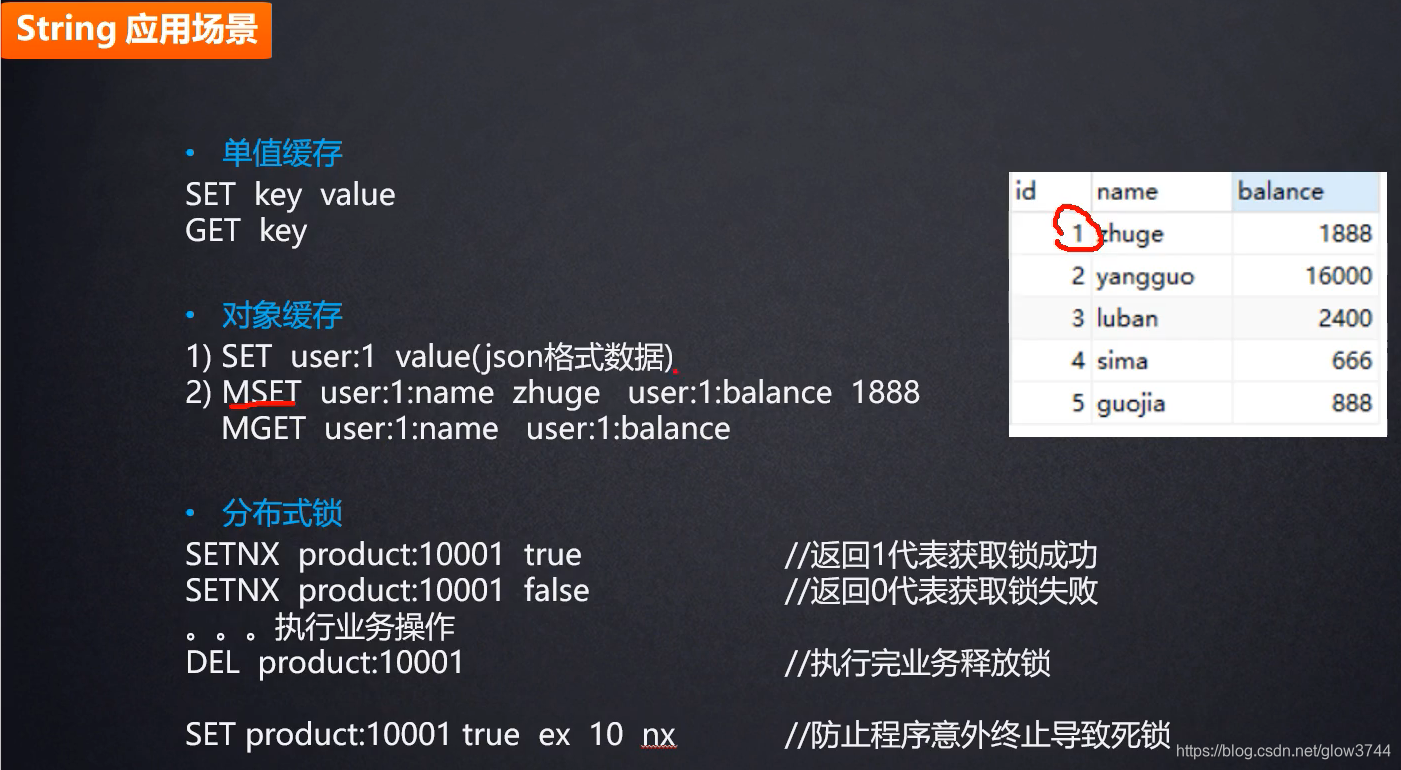

1、string

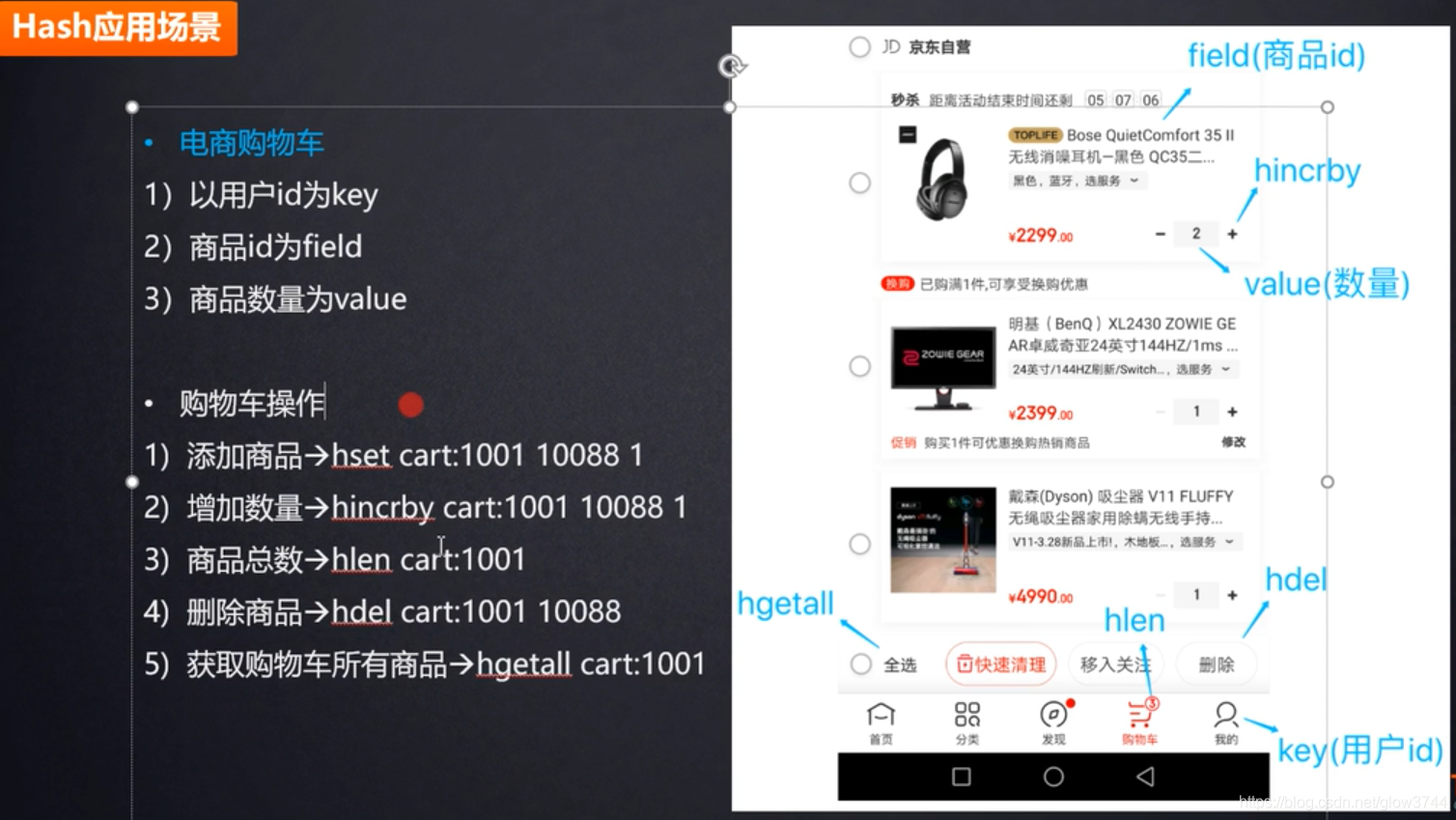

2、hash

2086

2086