1. 产业定义与核心材料体系

1.1 显示材料产业定义与战略地位

显示材料产业是支撑现代信息社会发展的基石性产业,其范畴涵盖了用于制造各类显示面板(如LCD、OLED、Micro-LED等)所需的关键上游原材料、核心组件及专用制造设备。根据智研咨询的定义,新型显示产业不仅包括传统的液晶显示(LCD),更囊括了高世代OLED、AMOLED、Mini/Micro-LED、QLED、印刷显示、激光显示、3D显示、全息显示、电子纸柔性显示以及石墨烯显示等一系列前沿技术 。这一产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域,其发展水平直接关系到智能终端、超高清视频、物联网、虚拟现实等战略性新兴产业的竞争力。因此,显示材料产业不仅是现代产业体系的重要组成部分,更是国家实施创新驱动发展战略、保障产业链供应链安全的核心环节 。

从国家战略层面看,显示材料被明确列为关键战略材料,是实现高端装备制造业、新一代信息技术等产业升级的重要物质基础 。我国政府高度重视该产业的发展,通过《中国制造2025》等顶层设计,设定了到2025年关键战略材料国内市场占有率超过85%的宏伟目标,旨在解决高端制造业重点领域所需材料的“卡脖子”问题,实现自主知识产权体系的构建 。显示产业的强大辐射效应,使其成为拉动区域经济发展、促进技术创新的重要引擎。例如,当前南京、长春、成都、重庆等地均将新型显示产业作为地方经济发展的核心支柱,通过建设产业集聚区,吸引上下游企业协同创新,形成了强大的产业集群效应 。

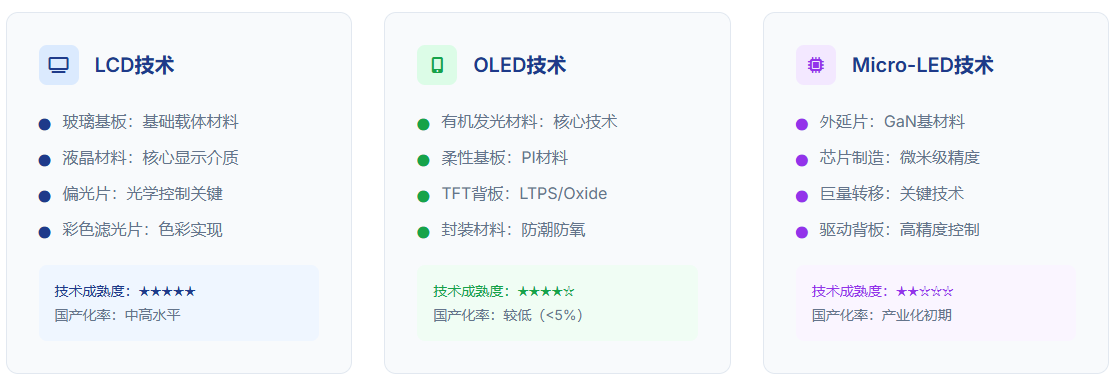

1.2 主流显示技术关键材料分类

随着技术的不断演进,显示领域呈现出LCD、OLED、Micro-LED等多种技术路线并存且多元化发展的格局 。每种技术路线都依赖于一套独特的关键材料体系,这些材料的性能直接决定了显示面板的最终表现。

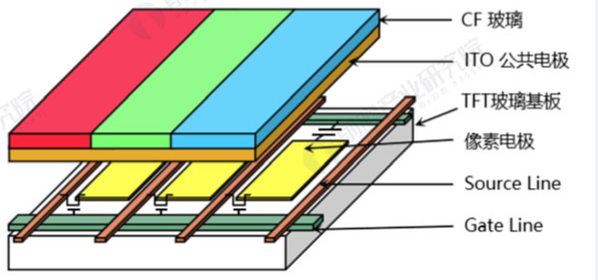

1.2.1 LCD显示技术关键材料

液晶显示(LCD)技术作为目前最成熟、应用最广泛的显示技术,其核心材料体系主要包括:

- 玻璃基板:作为整个面板的基础载体,要求具有极高的平整度、耐热性和化学稳定性。

- 液晶材料:是LCD技术的核心,通过电场控制液晶分子的排列来调节光线通过,从而实现图像显示。混合液晶材料的用量与面板面积直接相关,每平方米液晶显示面板约使用4.5克混合液晶材料 。

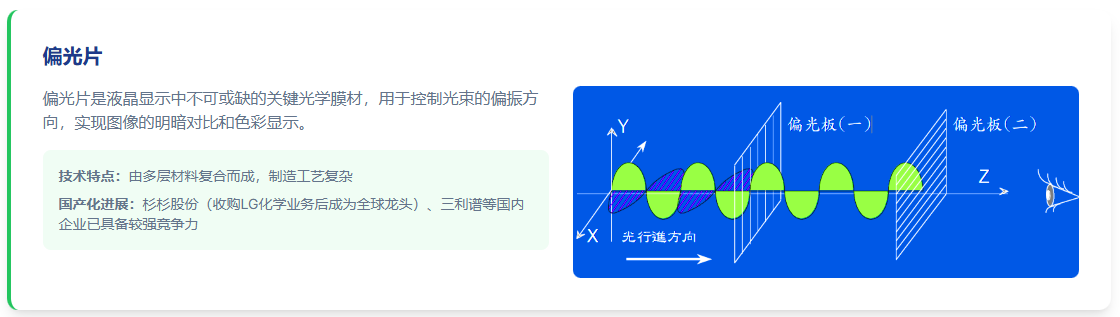

- 偏光片:负责将自然光转换为偏振光,是LCD实现明暗对比的关键光学膜材,通常由多层高分子材料复合而成。

- 彩色滤光片(CF) :通过红、绿、蓝三原色像素阵列,将白光过滤成彩色光,是实现彩色显示的必要组件。

- 背光模组(BLU) :为LCD面板提供均匀、高亮度的光源,通常由LED光源、导光板、扩散膜、增亮膜等组成。

- 驱动芯片(DDIC) :负责控制每个像素的开关和灰度,是连接面板和信号处理电路的桥梁。

- 光刻胶:在TFT(薄膜晶体管)阵列制造过程中,用于图形化转移,形成精细的电路结构。

1.2.2 OLED显示技术关键材料

有机发光二极管(OLED)显示技术因其自发光、高对比度、广视角、低功耗和可实现柔性显示等优异特性,正迅速成为高端显示市场的主流选择,尤其是在智能手机和可穿戴设备领域 。其核心材料体系主要包括:

- 玻璃基板或柔性基板(PI) :刚性OLED使用玻璃基板,而柔性OLED则采用聚酰亚胺(PI)等高分子材料作为基板。

- 有机发光材料:这是OLED技术的绝对核心,包括发光层材料(EML)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)、空穴注入层(HIL)等。这些材料的性能直接决定了OLED器件的发光效率、色域、寿命和功耗。在OLED面板的成本构成中,有机发光材料占比极高,尤其是在大尺寸电视面板中,有机材料成本占比可超过45% 。

- TFT背板材料:用于驱动每个OLED像素,通常采用低温多晶硅(LTPS)或氧化物(Oxide)半导体技术。

- 封装材料:由于OLED器件对水汽和氧气极为敏感,因此需要高性能的封装材料(如玻璃、金属盖板或薄膜封装材料)来隔绝外界环境,保证器件的稳定性和寿命。

- 驱动芯片(DDIC) :与LCD类似,但OLED驱动芯片需要更复杂的补偿电路来应对器件老化带来的亮度不均问题。

1.2.3 Micro-LED显示技术关键材料

微型发光二极管(Micro-LED)技术被视为下一代显示技术的重要方向,它采用微米级(1-60微米)的LED芯片作为像素点,直接发光成像 。Micro-LED继承了无机LED的高效率、高亮度、高可靠性和长寿命的优点,同时又具备OLED的高对比度、高色域和快速响应等特性,被认为是实现超高清、大尺寸显示的理想方案。其关键材料体系主要包括:

- 外延片材料,通常是蓝宝石或硅衬底上生长的氮化镓(GaN)基外延片,这是制造Micro-LED芯片的基础;

- 芯片制造材料,包括用于定义像素的发光层、电极材料以及用于实现巨量转移的临时基板和粘合材料;

- 驱动背板材料,通常采用TFT或CMOS技术制造,用于精确控制每个Micro-LED像素的电流;以及用于提升光效的光学膜材和用于最终封装的封装材料。

Micro-LED技术目前仍面临 巨量转移、全彩化、良率和成本 等挑战,但其巨大的市场潜力吸引了全球范围内的广泛关注和投入 。

1.3 核心材料体系详解

1.3.1 玻璃基板

玻璃基板是显示面板最基础、最核心的材料之一,其质量直接影响面板的良率和性能。该行业具有极高的技术壁垒,长期以来市场被 美国康宁(Corning)、日本旭硝子(AGC)和电气硝子(NEG) 等少数几家企业高度垄断 。近年来,为填补国内空白,以彩虹股份、东旭光电为代表的国内企业持续加大研发投入,在G6、G8.5等高世代玻璃基板领域取得了一定突破,逐步实现了部分国产化替代。根据中商产业研究院的数据,2023年我国玻璃基板行业市场规模约为333亿元,预计到2025年将增长至371亿元 。尽管国产化取得了进展,但在高端产品、核心工艺和专利布局方面,与国际巨头相比仍存在差距,特别是在OLED用高端玻璃基板和柔性显示用聚酰亚胺(PI)基板等领域,对外依存度依然较高。

1.3.2 偏光片

偏光片是液晶显示(LCD)和有机发光二极管(OLED)显示中不可或缺的关键光学膜材,其作用是控制光束的偏振方向,从而实现图像的明暗对比和色彩显示。偏光片通常由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纤维素(TAC)膜、保护膜、离型膜和压敏胶等多层材料复合而成,其制造过程涉及精密涂布、拉伸、复合等复杂工艺,技术壁垒较高。目前,全球偏光片市场主要由日本、韩国和中国台湾的企业主导。日本企业如日东电工、住友化学和三菱化学,凭借其深厚的技术积累和专利布局,长期占据市场领先地位。韩国企业如LG化学,以及中国台湾企业如明基材料、奇美材料等,也凭借与本土面板厂商的紧密合作,占据了重要的市场份额。近年来,随着中国大陆面板产业的崛起,对偏光片的本土化配套需求日益迫切,催生了一批优秀的本土企业,如杉杉股份(通过收购LG化学偏光片业务成为全球龙头)、三利谱、盛波光电等,它们在技术研发和产能扩张方面取得了显著进展,国产化替代进程正在加速。

1.3.3 光刻胶

光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料,在显示面板制造中主要用于TFT阵列的图形化工艺。根据应用领域的不同,显示用光刻胶可分为TFT-LCD正性光刻胶、彩色光刻胶(RGB)、黑色光刻胶(BM)等。其中,彩色光刻胶和黑色光刻胶的技术壁垒最高,市场长期被日本、韩国和德国的少数几家企业垄断。目前,我国在新型显示光刻胶领域的国产化率仍然较低。数据显示,彩色光刻胶和黑色光刻胶的国产化率仅为5%,而TFT-LCD正性光刻胶也大部分依赖进口 。这表明我国在高端光刻胶领域存在严重的“卡脖子”问题。尽管国内部分企业如晶瑞电材、雅克科技、上海新阳等已在该领域积极布局,并取得了一定的技术突破,但要实现大规模国产替代,仍需在原材料、树脂合成、配方设计、生产工艺和质量控制等方面进行长期而艰苦的努力。

1.3.4 靶材

靶材是物理气相沉积(PVD)工艺中用于制备薄膜的关键材料,在显示面板制造中主要用于沉积透明导电膜(ITO)、金属电极、栅极和源漏极等。显示面板用靶材主要包括ITO靶、铝靶、铜靶、钼靶等,其中ITO靶材技术壁垒最高,市场主要由 日本三井矿业、日矿金属、韩国三星和康宁 等企业主导。我国在部分金属靶材领域已实现国产化,但在高纯度、高密度、大尺寸ITO靶材方面仍依赖进口。随着国内面板产线向高世代、大尺寸方向发展,对高性能靶材的需求日益迫切。以江丰电子、阿石创等为代表的国内靶材企业,通过自主研发,在靶材的纯度、致密度和利用率等方面取得了显著进步,逐步进入国内外主流面板厂的供应链体系,国产替代空间广阔 。

1.3.5 封装材料

封装材料在显示技术中扮演着至关重要的角色,尤其是在对环境敏感的OLED和Micro-LED领域。其主要功能是隔绝水汽和氧气,防止器件性能衰减,从而延长显示面板的使用寿命。封装材料主要分为两类:一类是传统的玻璃或金属盖板封装,另一类是更为先进的薄膜封装(TFE)。薄膜封装技术通过在器件表面沉积多层无机/有机薄膜来实现高效阻隔,是实现柔性显示的关键技术之一。此外,在显示驱动芯片的封装中,还需要使用到封装基板、键合丝、引线框架等材料。封装基板作为芯片的载体,其技术壁垒和投资门槛都非常高,市场长期被日本、韩国和中国台湾的企业垄断。近年来,中国大陆企业如 深南电路、兴森科技 等在该领域积极追赶,取得了一定进展。键合丝方面,德国贺利氏、日本田中贵金属等国际巨头占据主导地位,国内企业如烟台一诺等也在努力提升市场份额 。

1.3.6 显示驱动芯片(DDIC)

显示驱动芯片(DDIC)是显示面板的“大脑”,负责接收来自主控芯片的图像数据,并将其转换为控制每个像素开关和亮度的电信号,直接决定了显示画面的质量和稳定性。DDIC是连接上游半导体和下游显示面板的关键环节,其技术壁垒较高,市场集中度也相对较高。全球DDIC市场主要由韩国、中国台湾和中国大陆的企业主导。韩国企业如 三星LSI、Silicon Works ,凭借其与本土面板厂商的紧密绑定,在全球市场占据重要地位。中国台湾企业如 联咏(Novatek)、奇景光电(Himax)、敦泰(FocalTech) 等,凭借其在显示驱动领域长期的技术积累,在全球市场,尤其是在LCD驱动芯片领域,拥有领先的市场份额。近年来,随着中国大陆面板产业的崛起和供应链安全需求的提升,本土DDIC企业迎来了快速发展的机遇。集创北方、格科微、新相微、天德钰 等企业,在智能手机、平板电脑、电视等应用领域不断取得突破,国产化替代进程显著加速,市场份额持续提升。

(图片来源:前瞻产业研究院)

2. 产业链全景分析

显示材料产业链主要由上游的关键材料与设备、中游的显示面板制造和下游的应用市场组成。

2.1 产业链上游:关键材料与设备

2.1.1 关键材料供应格局

我国显示材料产业链上游的关键材料供应格局呈现出“整体向好,局部受制”的特点。在部分材料和领域,国产化已取得显著进展,有效降低了对进口的依赖。例如,在偏光片领域,以杉金光电为代表的国内企业已占据全球领先地位,能够稳定供应大尺寸、高性能的偏光片产品,保障了国内面板产业的供应链安全 。在液晶材料领域,国内企业如八亿时空、诚志永华等已具备混合液晶的规模化生产能力,能够满足国内大部分LCD面板厂的需求 。然而,在部分高端和核心材料领域,我国仍面临“卡脖子”的风险。玻璃基板,特别是高世代线产品,市场仍由康宁、旭硝子等美日企业高度垄断 。在OLED有机发光材料领域,尤其是发光层的主体和掺杂材料,技术壁垒极高,国产化率不足5%,绝大部分依赖从德国默克、美国UDC、日本出光兴产等国外巨头进口 。光刻胶、高端靶材、柔性PI基板、薄膜封装材料等关键材料同样存在不同程度的对外依存度,这构成了我国显示产业链安全的主要隐患。

2.1.2 核心制造设备(刻蚀、涂胶显影等)

显示面板制造是一个资本和技术高度密集的过程,其核心制造设备是决定面板良率和成本的关键因素。主要设备包括光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备(PVD、CVD)、涂胶显影设备、检测设备等。长期以来,全球显示设备市场由日本、韩国、美国等国的企业主导。近年来,在国家政策的大力支持和国内面板厂商的积极培育下,我国显示设备产业取得了长足进步。以中微公司、北方华创为代表的国内企业在刻蚀设备领域已达到国际先进水平,其产品已广泛应用于国内主流面板产线。在涂胶显影设备领域,芯源微等企业也实现了技术突破,并逐步获得市场认可。根据中商产业研究院的数据,2025年我国涂胶显影设备市场规模预计将增至16.5亿元,但市场集中度极高,日本TEL公司占据了约91%的市场份额,国产替代空间巨大 。在光刻机、高端检测设备等核心设备领域,我国与国际先进水平仍有较大差距,是产业链中亟待加强的薄弱环节。

2.2 产业链中游:显示面板制造

2.2.1 LCD面板制造

我国在全球LCD面板制造领域已占据绝对主导地位。凭借庞大的市场需求、持续的技术投入和规模效应,中国大陆面板厂商在产能、技术和市场份额上均实现了对韩国、中国台湾等传统强者的超越。根据Omdia的预测,2025年中国大陆面板制造商预计将占据全球电视显示屏总出货量的67.9%,其中京东方(BOE)和华星光电(CSOT)是两大巨头,合计占据全球大尺寸LCD市场超过50%的份额 。京东方不仅在传统的电视、显示器面板市场保持领先,还在高端IT面板、车载显示等领域积极布局。华星光电则凭借其在超大尺寸、高世代线(如T6、T7)上的优势,在大尺寸电视面板市场具有强大的竞争力。我国LCD面板产业的崛起,为上游材料和设备国产化提供了广阔的应用市场和验证平台,有力地推动了整个产业链的协同发展。

2.2.2 OLED面板制造

在OLED面板制造领域,我国正作为追赶者快速崛起。虽然韩国三星显示(Samsung Display)和LG显示(LG Display)在技术和市场份额上仍保持领先,但中国大陆厂商的差距正在不断缩小。京东方、维信诺、深天马、和辉光电等企业已大规模投资AMOLED产线,并在智能手机、智能手表等中小尺寸应用领域取得了显著突破。根据Omdia的预测,2025年中国大陆在全球大尺寸OLED市场的份额将达到14.8%,虽然仍远低于韩国的85.2%,但增长势头强劲 。在柔性OLED领域,京东方已成为全球领先的供应商之一,为多家国内外知名手机品牌提供高端柔性屏。随着国内厂商技术水平的提升和产能的释放,OLED面板的国产化率将持续提高,并逐步向中尺寸(如平板电脑、笔记本电脑)乃至大尺寸(电视)领域拓展。

2.2.3 Micro-LED面板制造

Micro-LED作为下一代显示技术,目前仍处于产业化初期,全球范围内的竞争格局尚未完全形成,这为我国提供了“换道超车”的机遇。我国在Micro-LED领域的布局相对积极,从芯片制造、巨量转移到驱动背板等环节均有企业涉足。三安光电、华灿光电等传统LED芯片巨头,凭借其在LED外延和芯片制造方面的深厚积累,正积极布局Micro-LED芯片的研发和生产。京东方、TCL华星等面板厂商也在积极研发Micro-LED显示技术,并展示了相关的原型产品。此外,还涌现出一批专注于Micro-LED技术研发的初创公司。尽管目前Micro-LED仍面临成本高、良率低等技术瓶颈,但随着技术的不断成熟和应用场景的拓展(如AR/VR、高端商显),我国有望在这一新兴领域占据重要地位。

2.3 产业链下游:应用市场

2.3.1 消费电子(智能手机、电视、平板/笔电)

消费电子是显示面板最主要的应用市场,也是拉动显示材料产业发展的核心动力。智能手机作为最大的单一应用品类,对显示面板的需求正朝着高分辨率、高刷新率、柔性、低功耗等方向发展,这直接驱动了OLED、LTPS-LCD等高端显示技术和相关材料的需求。电视市场则呈现出大尺寸化、超高清化(4K/8K)的趋势,对LCD和OLED大尺寸面板的需求持续增长,带动了玻璃基板、偏光片、量子点膜等材料的市场。平板电脑和笔记本电脑市场在经历了疫情带来的高速增长后,进入平稳发展阶段,但其对轻薄化、长续航、高色域显示的需求,也为OLED、Mini-LED背光LCD等技术和相关材料提供了广阔的应用空间。

2.3.2 新兴应用领域(车载显示、VR/AR、工控医疗)

随着技术的进步和应用场景的拓展,显示技术正在向更多新兴领域渗透,为显示材料产业带来了新的增长点。车载显示是其中最具潜力的市场之一,智能座舱的发展推动了对多屏、大屏、高清、高可靠性车载显示的需求,对显示材料的耐高低温、抗震动、长寿命等性能提出了更高要求。VR/AR设备对显示面板的要求极为苛刻,需要超高分辨率、超高刷新率和低延迟,Micro-LED和硅基OLED被认为是理想的解决方案,这将带动相关核心材料的需求。此外,在工控、医疗、公共信息显示等专业领域,对高亮度、高可靠性、特殊尺寸和形状的显示产品需求也在不断增长,为显示材料产业提供了多元化的市场机会。

3. 国内外产业发展现状对比

3.1 全球显示材料产业发展格局

3.1.1 市场规模与增长趋势

全球显示材料市场规模庞大,并随着显示技术的迭代和应用领域的拓展而持续扩张。近年来,受智能手机、电视等消费电子产品更新换代以及车载显示、商用显示等新兴应用市场崛起的驱动,全球显示面板出货面积和产值稳步增长,从而带动了对上游显示材料的强劲需求。特别是在OLED和Mini/Micro-LED等新型显示技术领域,由于其材料体系更为复杂、价值量更高,其市场规模的增速远超传统LCD材料。根据市场预测,全球Micro-LED市场规模预计将从2024年的14亿美元增长至2030年的93亿美元,年复合增长率惊人 。整体来看,全球显示材料市场呈现出技术驱动和需求拉动并存的态势,未来增长潜力巨大。

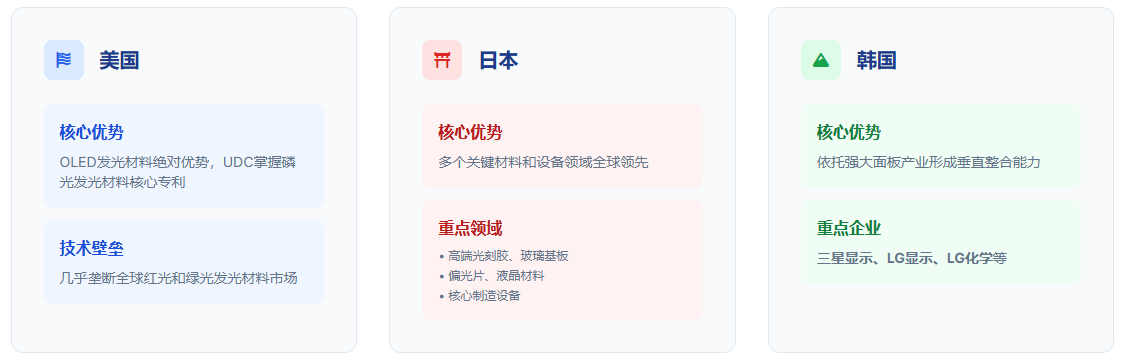

3.1.2 技术领先国家与地区分析(美、日、韩)

在全球显示材料产业格局中,美国、日本和韩国凭借其在基础科学、核心技术和专利布局方面的深厚积累,长期占据着产业链的顶端位置。美国在OLED发光材料领域拥有绝对优势,以UDC(Universal Display Corporation)为代表的企业掌握了磷光发光材料的核心专利,几乎垄断了全球红光和绿光发光材料市场 。日本则在显示产业的多个关键材料和设备领域拥有强大的实力,例如在液晶材料(德国默克和日本智索主导)、高端光刻胶、玻璃基板(旭硝子、电气硝子)、偏光片(住友化学、日东电工)以及核心制造设备(东京电子、尼康、佳能)等方面,日本企业均处于全球领先地位 。韩国则依托其强大的面板产业(三星显示、LG显示),在OLED材料和部分设备领域形成了强大的垂直整合能力,LG化学等企业在OLED材料供应体系中占据重要地位 。这些国家在核心基础专利和产品工艺专利上的集中布局,构成了我国产业发展的主要技术壁垒。

3.2 我国显示材料产业发展现状

3.2.1 市场规模与全球地位

经过十多年的快速发展,我国已崛起为全球显示产业的重要一极,形成了覆盖上游材料、中游面板制造和下游应用的完整产业链。我国不仅是全球最大的面板生产制造基地,也是全球显示产业发展的重要引擎 。在市场规模方面,我国新型显示产业规模已从2017年的2758亿元增长至2023年的8559亿元 ,并预计在2025年增至12000亿元以上,展现出强劲的增长势头 。在产业地位上,我国面板企业在全球LCD市场已占据主导地位,在OLED市场的份额也在快速提升。这种规模优势和市场地位,为我国上游显示材料产业的发展提供了巨大的市场空间和强有力的需求牵引,是推进国产替代、实现自主可控的坚实基础。

3.2.2 国产化进程与自主可控水平

我国显示材料的国产化进程在不同领域呈现出不均衡的特点。在LCD产业链中,玻璃基板、偏光片、液晶材料等关键材料的国产化率已达到较高水平,部分企业已具备国际竞争力。然而,在OLED、Micro-LED等新型显示技术领域,核心材料的国产化率仍然较低。特别是在OLED发光材料、高端光刻胶、柔性基板材料、蒸镀设备等高技术壁垒环节,我国对外依存度极高,是产业链中最突出的“卡脖子”问题 。根据《中国制造2025》的规划,到2025年,关键新型显示材料的国产化率目标为55%,产业规模目标超过1500亿元/年 。要实现这一目标,我国必须在核心技术上取得重大突破,提升高端产品的自给率和自主保障能力。

3.2.3 产业集群分布(长三角、珠三角、川渝等)

我国新型显示产业已初步形成了环京地区、长三角地区、珠三角地区和中西部地区四大产业集聚区,呈现出明显的区域化聚集特征 。

- 珠三角地区依托 深圳、广州、东莞 等电子信息产业重镇,产能占比最大,拥有TCL华星、深天马等龙头面板厂,以及完善的下游应用和配套体系 。

- 长三角地区以 上海、苏州、南京、合肥 为核心,集聚了京东方、维信诺、天马等面板巨头,以及众多上游材料设备企业,产业基础雄厚,研发实力强劲 。

- 中西部地区以 成都、重庆、武汉 为代表,近年来通过承接产业转移和重大项目落地,发展迅速,已成为重要的面板生产基地 。

- 京津冀地区则以 北京、天津 为核心,依托强大的科研实力和政策支持,在前沿技术研发和创新方面发挥着引领作用 。这些产业集群的形成,有利于发挥规模效应,促进上下游企业协同创新,提升整个产业链的竞争力。

4. 我国市场竞争格局与重点企业分析

4.1 市场竞争格局概述

4.1.1 整体竞争态势

我国显示材料市场的整体竞争态势呈现出“下游面板制造高度集中,上游材料领域多元化竞争”的特点。在中游面板制造环节,京东方、TCL华星、深天马 等少数几家巨头占据了绝大部分市场份额,形成了寡头垄断的格局。这种高度集中的格局使得上游材料供应商在议价能力上相对较弱,但同时也为材料厂商提供了稳定的大客户和规模化应用的机会。在上游材料领域,竞争格局则更为多元化。在部分已实现国产化的材料(如偏光片、中低端液晶材料)市场,国内厂商之间的竞争日趋激烈,价格战时有发生。而在高端材料(如OLED发光材料、高世代玻璃基板)市场,则主要是国际巨头之间的竞争,国内企业作为追赶者,正努力通过技术创新和成本优势寻求突破。整体来看,随着国产化进程的深入,国内市场的竞争将更加激烈,技术创新和供应链安全将成为企业竞争的核心。

4.1.2 细分领域竞争格局(玻璃基板、偏光片等)

- 玻璃基板:市场高度垄断,康宁、旭硝子、电子硝子 等美日企业占据了全球超过85%的市场份额。我国产业链企业如彩虹股份、东旭光电 正在奋力追赶,并在部分世代线上实现了国产替代,竞争格局正在逐步改变 。

- 偏光片:市场同样由日东电工、住友化学 等日企主导,但杉杉股份(收购LG化学业务后成为全球龙头)和 三利谱 等国内企业已具备较强的竞争力,并在国内市场占据重要地位 。

- OLED有机发光材料:市场由韩国、日本、德国企业主导,但吉林奥来德等国内企业已在部分材料上实现突破,并开始规模化生产,有望逐步打破国外垄断 。

- 显示驱动芯片:联咏、三星等企业在LCD和OLED驱动芯片领域占据领先地位,但集创北方、韦尔股份等国内企业的市场份额也在稳步提升,国产替代趋势明显 。

4.2 重点上市公司分析

我国新型显示产业链主要上市公司包括京东方、TCL华星、维信诺、深天马、和辉光电、莱宝高科 等。

4.2.1 京东方A (BOE)

京东方科技集团股份有限公司(BOE)是全球领先的半导体显示产品与服务提供商,也是我国显示产业的龙头企业。公司业务涵盖显示器件、智慧系统、健康服务等多个领域,其中显示器件是其核心业务。京东方在LCD和OLED领域均拥有全球领先的产能和技术实力。在LCD领域,京东方是全球最大的面板供应商,产品覆盖电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等各类应用。在OLED领域,京东方是国内最早实现柔性OLED量产的企业之一,其柔性OLED产品已成功进入华为、苹果等国内外顶级品牌的供应链,市场份额位居全球前列。公司持续加大研发投入,积极布局Micro-LED、量子点、印刷显示等前沿技术,致力于成为全球物联网创新企业。

4.2.2 TCL科技 (TCL华星)

TCL科技集团股份有限公司通过其子公司TCL华星光电技术有限公司(CSOT)在半导体显示领域进行布局。TCL华星是全球领先的半导体显示企业之一,专注于大尺寸、高世代显示面板的研发和生产。公司在深圳、武汉等地拥有多条高世代生产线,其中G11代线是全球最高世代线之一,专注于生产65英寸、75英寸等大尺寸超高清面板。在技术创新方面,TCL华星积极推动Mini LED背光技术与LCD面板的结合,推出了多款画质媲美OLED的Mini LED电视和显示器。在OLED领域,TCL华星也在积极布局,其柔性OLED产线已实现量产。此外,公司还通过与三安光电等上游企业合作,积极布局Micro-LED技术,力图在下一代显示技术竞争中抢占先机。

4.2.3 维信诺 (Visionox)

维信诺科技股份有限公司是中国领先的OLED产品供应商,专注于OLED显示产品的研发、生产和销售。公司起源于清华大学OLED项目组,拥有深厚的技术积累和自主知识产权。维信诺在中小尺寸OLED领域具有较强的竞争力,产品广泛应用于智能手机、智能穿戴等领域。公司是国内最早实现AMOLED量产的企业之一,并在柔性OLED、屏下摄像、高刷新率等技术领域取得了多项突破。维信诺积极与国内主流手机品牌合作,为其提供定制化的OLED显示解决方案。此外,公司还通过其子公司成都辰显光电,在Micro-LED领域取得了重要进展,已建成国内首条全制程TFT基Micro-LED量产线,展示了其在前沿显示技术领域的布局。

4.2.4 深天马A (Tianma)

天马微电子股份有限公司是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。公司产品涵盖a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种显示技术,广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、车载显示、工控医疗、智能家居等领域。深天马在中小尺寸显示领域拥有领先的市场地位,特别是在车载显示、工控医疗等专业显示市场,凭借其高可靠性、高稳定性的产品,获得了全球客户的广泛认可。在OLED领域,深天马拥有多条AMOLED产线,并在柔性OLED技术上持续投入研发。在Micro-LED领域,公司也已建成一条从巨量转移到模组封装的全制程产线,并计划于2025年年底实现小批量出货,展现了其在前沿技术领域的布局。

4.3 关键材料领域领军企业

4.3.1 玻璃基板:彩虹股份、东旭光电

在玻璃基板领域,彩虹显示器件股份有限公司(彩虹股份)和东旭光电科技股份有限公司(东旭光电)是国内主要的生产企业。彩虹股份主营业务涵盖基板玻璃和显示面板,形成了“面板+基板”的垂直整合产业布局,其产品包括G5、G6、G7.5、G8.5+等多品种的a-si基板玻璃,并已向国内及台湾地区知名面板厂商稳定供货。公司正在积极推进G8.5+液晶基板玻璃产线建设,产业规模持续扩大 。东旭光电则在盖板玻璃和TGV(Through Glass Via)玻璃基板等新兴领域积极布局,其中TGV技术被认为是未来先进封装的关键,有望在2025年实现“跨越鸿沟”的关键发展 。

4.3.2 偏光片:杉杉股份、三利谱

在偏光片领域,宁波杉杉股份有限公司(杉杉股份)和深圳市三利谱光电科技股份有限公司(三利谱)是国内领军企业。杉杉股份通过收购LG化学的偏光片业务,迅速成为全球规模最大的偏光片供应商之一,在技术和市场份额上均占据领先地位 。三利谱作为国内专业的偏光片生产企业,成功打破了国外垄断,在技术和产能上取得了显著突破,具备向国内面板厂商大批量供货的能力。此外,恒美光电则专注于大尺寸偏光片领域,不断加码投资,建设了全球首条3000mm超宽幅偏光片项目,旨在通过规模效应和成本优势抢占市场 。

4.3.3 OLED材料:吉林奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司(简称“奥来德”)是中国OLED材料领域的领军企业,专注于OLED产业链上游关键材料的研发、生产和销售。作为国内少数能够自主生产多种OLED核心材料的企业,奥来德在有机发光材料、光敏聚酰亚胺(PSPI)、薄膜封装材料(TFE Ink)和低温彩色光刻胶(Color PR)等关键品类上取得了显著的国产化成果,有力地推动了我国新型显示产业从“材料进口”向“材料国产”的转变 。2025年7月10日,奥来德旗下子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司的“OLED显示用关键功能材料研发及产业化建设项目”在长春北湖正式开工,标志着公司在产能扩张和技术升级上迈出了重要一步 。

4.3.4 Micro-LED芯片:三安光电

三安光电股份有限公司(股票代码:600703)作为中国LED芯片行业的绝对龙头,凭借其在化合物半导体领域深厚的技术积累和前瞻性的战略布局,已成为中国Micro-LED芯片领域的领军企业,在全球市场中也占据重要地位 。公司于2019年在湖北鄂州葛店经济技术开发区投资120亿元,建设了中国首个大规模Mini/Micro LED芯片产业化项目 。该项目旨在抢占新一代显示技术高地,提升中国在全球显示产业链中的价值地位。三安光电的Mini/Micro LED芯片已实现批量供应国际巨头三星,这标志着其产品质量和技术水平获得了全球顶级客户的认可 。

4.3.5 显示驱动芯片:集创北方、格科微

在显示驱动芯片(DDIC)领域,北京集创北方科技股份有限公司(集创北方)和格科微电子(上海)有限公司(格科微)是国内领先的IC设计企业。集创北方专注于显示芯片的设计,产品涵盖LCD和OLED驱动芯片、电源管理芯片、触控芯片等,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视、显示器等领域。公司凭借其在技术创新和客户服务方面的优势,已成为国内多家主流面板厂和终端品牌的重要供应商。格科微则是一家专注于CMOS图像传感器和显示驱动芯片设计的企业,其显示驱动芯片产品主要面向智能手机和功能手机市场,凭借高性价比和稳定的供应能力,在全球市场占据了重要份额。

5. 产业发展面临的挑战与机遇

5.1 核心挑战

我国显示材料产业主要面临部分核心材料与关键设备领域“卡脖子”、高端材料和设备对外依存度高与国际竞争压力等核心挑战。

5.1.1 技术瓶颈与“卡脖子”问题

尽管我国显示产业规模已位居全球前列,但在部分核心材料和关键设备领域,仍然存在明显的技术瓶颈和“卡脖子”问题。例如,在OLED发光材料领域,尤其是高效率、长寿命的蓝色发光材料,其核心专利和技术仍掌握在美国UDC、德国默克、日本出光兴产等少数国外企业手中,我国企业的自给率极低。在光刻胶领域,高端产品如ArF光刻胶、EUV光刻胶,以及显示用彩色光刻胶,其市场几乎被日本企业垄断。在玻璃基板领域,高世代线(如G10.5)以及OLED用高端玻璃基板,我国与国际巨头仍有较大差距。这些技术瓶颈不仅制约了我国显示产业向价值链高端的攀升,也对产业链的安全构成了潜在威胁。

5.1.2 高端材料与设备对外依存度

由于上述技术瓶颈的存在,我国显示产业在高端材料和核心设备方面对外依存度较高。据统计,我国显示产业超过70%的关键材料和设备需要进口 。这种高度依赖进口的供应链格局,使得我国面板企业在议价能力上处于劣势,生产成本居高不下。更重要的是,在当前国际贸易摩擦和技术封锁加剧的背景下,这种依赖性使我国显示产业链面临被“卡脖子”的巨大风险。一旦国外供应商断供或限制出口,将对我国显示产业造成沉重打击。因此,降低高端材料和设备的对外依存度,实现供应链的自主可控,已成为我国显示产业发展的当务之急。

5.1.3 产业链协同与国际竞争压力

显示材料产业是一个技术密集、资本密集、产业链长的行业,其发展需要上下游企业之间的紧密协同。然而,目前我国显示产业链的协同效应尚未充分发挥。上游材料企业与中游面板厂之间的合作深度和广度仍有待加强,尤其是在新技术的联合研发和验证方面,与国际先进水平相比存在差距。此外,我国显示产业还面临着来自国际巨头的激烈竞争。美国、日本、韩国等国的企业凭借其在技术、专利、品牌等方面的优势,在全球市场占据着主导地位。我国企业在追赶过程中,不仅要面对技术上的挑战,还要应对来自国际竞争对手的市场挤压和专利诉讼等多重压力。

5.2 重大机遇

当前我国显示材料产业链面临重大的发展机遇, 首先,我国政府高度重视新型显示材料产业发展,并出台了一系列的政策来支持产业发展;其次,随着国际贸易争端加剧,产业国产化替代和供应链安全需求越来越强烈,在“内循环”和“双循环”新发展格局下,国产替代已成为我国新型显示材料产业发展的必然趋势;最后,我国新能源汽车、智能家居、智能终端等新兴应用市场的快速发展和壮大, 也为我国新型显示材料产业发展带来新的增长点。

5.2.1 国家政策支持与产业规划

我国政府高度重视显示材料产业的发展,并将其列为国家战略性新兴产业。近年来,国家出台了一系列政策文件,如《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等,明确将新型显示材料列为重点发展的关键战略材料,并提出了具体的发展目标和保障措施。地方政府也积极响应,纷纷出台配套政策,通过设立产业基金、提供税收优惠、建设产业园区等方式,大力支持显示材料产业的发展。这些政策的出台,为我国显示材料产业的发展提供了强有力的政策保障和良好的发展环境。

5.2.2 国产替代与供应链安全需求

随着我国显示面板产业规模的不断扩大,对上游材料和设备的需求也日益增长。为保障产业链供应链的安全与稳定,国内面板厂商对国产材料和设备的采购意愿不断增强,这为国内上游企业提供了巨大的市场机遇。在“内循环”和“双循环”新发展格局下,国产替代已成为我国显示产业发展的必然趋势。国内材料企业可以借助本土优势,与下游面板厂紧密合作,加快技术研发和产品验证,逐步实现对进口产品的替代。这不仅有助于降低国内面板厂的生产成本,提升其国际竞争力,也为国内材料企业提供了广阔的成长空间。

5.2.3 新兴应用市场带来的增长空间

随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展,显示技术的应用场景正在不断拓宽,为显示材料产业带来了新的增长点。车载显示、VR/AR、工控医疗、智能家居等新兴应用市场对显示面板的性能提出了更高的要求,如高亮度、高对比度、柔性、透明、低功耗等。这些新的需求将催生对新型显示材料和技术的巨大需求。例如,Micro-LED技术的发展将带动对氮化镓(GaN)等第三代半导体材料、巨量转移设备、驱动IC等的需求。柔性显示技术的发展将带动对聚酰亚胺(PI)基板、透明导电膜、柔性封装材料等的需求。这些新兴应用市场的崛起,为我国显示材料产业提供了“换道超车”的机遇。

6. 产业发展前景与趋势展望

6.1 技术发展趋势

6.1.1 OLED技术向大尺寸、高世代线发展

目前,OLED技术在中小尺寸应用领域(如智能手机)已占据主导地位。未来,OLED技术的发展重点将转向大尺寸和高世代线。随着技术的不断成熟和成本的逐步下降,OLED电视的市场份额将持续提升。同时,京东方投建的全球首条8.6代高世代AMOLED产线,将推动OLED技术在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸应用领域的普及。此外,印刷OLED技术作为一种更高效、更低成本的制造工艺,也备受关注,有望成为未来大尺寸OLED量产的重要技术路线。

6.1.2 Micro-LED技术商业化加速

Micro-LED技术正从实验室走向市场,商业化进程在2025年显著加速,这得益于产业链各环节的技术突破和成本下降。首先,在芯片制造环节,以三安光电、京东方华灿光电为代表的中国企业已实现规模化量产。三安光电的湖北项目一期月产14万片4英寸外延片,并已实现向三星的批量供货 。京东方华灿的珠海基地更是建成了全球首条6英寸Micro-LED量产线,年产能规划高达2.4万片晶圆和4.5KKK颗像素器件 。其次,在巨量转移这一核心技术瓶颈上,产业链企业取得了重要进展。例如,洲明科技率先突破了巨量转移技术难题,实现了30/50微米无衬底芯片的封装,并量产了P0.4间距的MIP(Micro LED in Package)显示产品 。利亚德在无锡投产的新一代高阶MIP产线,月产能规划达到1200KK,二期将翻倍至2400KK,其量产良率已突破95% 。

成本下降是商业化加速的另一关键驱动力。行业数据显示,当MIP技术的月产能达到1000KK时,成本可下降20%;达到5000KK时,成本降幅可扩大至50% 。三安光电子公司艾迈谱光电的MiP月产能已达2000KK,并计划年底提升至5000KK,这将极大地推动Micro-LED成本的降低 。此外,集成化技术如AMiP(集成Micro IC驱动)的出现,通过芯片级集成驱动,不仅提升了显示性能,还简化了PCB设计,进一步降低了模组成本 。在应用端,Micro-LED正从高端电视、商用显示向AR/VR、车载显示、智能穿戴等多元化场景拓展 。三星、京东方、TCL华星等巨头纷纷发布新品,预示着Micro-LED市场即将迎来爆发式增长。据预测,若大规模量产顺利实现,到2025年全球Micro-LED市场规模有望超过30亿美元 。

6.1.3 柔性、印刷、全息等前沿显示技术探索

除了主流显示技术外,柔性显示、印刷显示、全息显示等前沿技术也在不断探索和发展中。柔性显示技术将进一步向可折叠、可卷曲、可拉伸等方向发展,为智能终端的形态创新提供更多可能。印刷显示技术,特别是喷墨印刷OLED,因其材料利用率高、制造成本低等优势,被认为是实现大尺寸OLED大规模量产的重要技术路径。全息显示技术则致力于实现真正的三维立体显示,无需佩戴任何辅助设备即可观看,被认为是显示技术的终极形态之一。这些前沿技术的探索和发展,将为显示材料产业开辟全新的发展空间。

6.2 市场发展趋势

6.2.1 市场规模持续扩大

随着下游应用市场的不断拓展和显示技术的持续升级,全球及中国显示材料市场规模将持续扩大。特别是在OLED、Micro-LED等新型显示领域,其市场规模的增速将远超传统LCD领域。根据中商产业研究院的预测,2025年我国新型显示产业规模有望增至12000亿元以上 。在细分材料领域,如OLED有机材料,预计2025年中国大陆市场规模将达到74亿元,同比增长30% 。这些数据充分表明,我国显示材料市场正处于一个快速增长的通道中,未来发展前景广阔。

6.2.2 产业集中度进一步提升

在市场竞争日趋激烈的背景下,显示材料产业的集中度将进一步提升。在上游材料领域,具有技术、规模和成本优势的企业将通过兼并重组、产能扩张等方式,不断扩大市场份额,形成寡头垄断的竞争格局。在中游面板制造领域,京东方、TCL华星等龙头企业的主导地位将更加稳固。在下游应用领域,品牌集中度也将进一步提高。产业集中度的提升,有利于发挥规模效应,降低生产成本,提升整个产业链的竞争力。

6.2.3 产业链垂直整合与生态构建

为应对日益激烈的市场竞争和保障供应链安全,产业链垂直整合与生态构建将成为未来发展的重要趋势。面板厂商将向上游材料和设备领域延伸,通过自研或投资入股的方式,加强对核心材料和设备的掌控力。材料厂商也将与下游面板厂和终端品牌建立更紧密的合作关系,形成利益共同体。此外,以“显示系统方案商+半导体企业+终端品牌”构成的创新联合体将成为产业发展的主流模式,通过整合产业链资源,共同推动技术突破和应用推广。

6.3 政策导向与产业目标

6.3.1 “中国制造2025”与新材料产业发展目标

根据《中国制造2025》重点领域技术路线图的规划,我国新材料产业的发展目标是:到2025年,高端制造业重点领域所需战略材料制约问题基本解决,关键战略材料国内市场占有率超过85%,部分产品进入国际供应体系,实现自主知识产权体系 。具体到显示材料领域,目标是到2025年,关键新型显示材料的国产化率达到55%,产业规模超过1500亿元/年 。这些政策导向和产业目标,为我国显示材料产业的发展指明了方向,也提供了强大的政策支持。

6.3.2 地方政府产业规划与支持政策

在国家顶层设计的指引下,各地方政府也积极出台产业规划和支持政策,推动本地区显示材料产业的发展。例如,四川省在其产业发展方案中明确提出,要打造多技术路径协同发展的世界级显示产业集群,并着力提升材料设备产业配套能力 。深圳光明区则依托其强大的电子信息产业基础,大力发展新型显示产业,集聚了华星光电、三利谱等一批龙头企业,形成了较为完整的产业链配套 。这些地方性的产业规划和政策支持,将与国家战略形成协同效应,共同推动我国显示材料产业的高质量发展。

3267

3267

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?