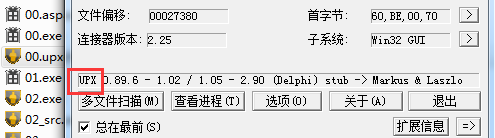

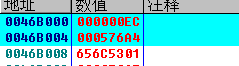

用scanwithPEid扫描,看是否upx加过壳:

![]()

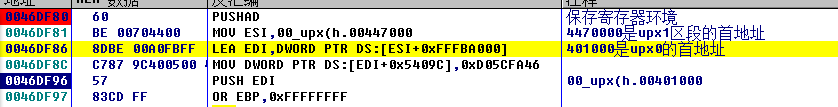

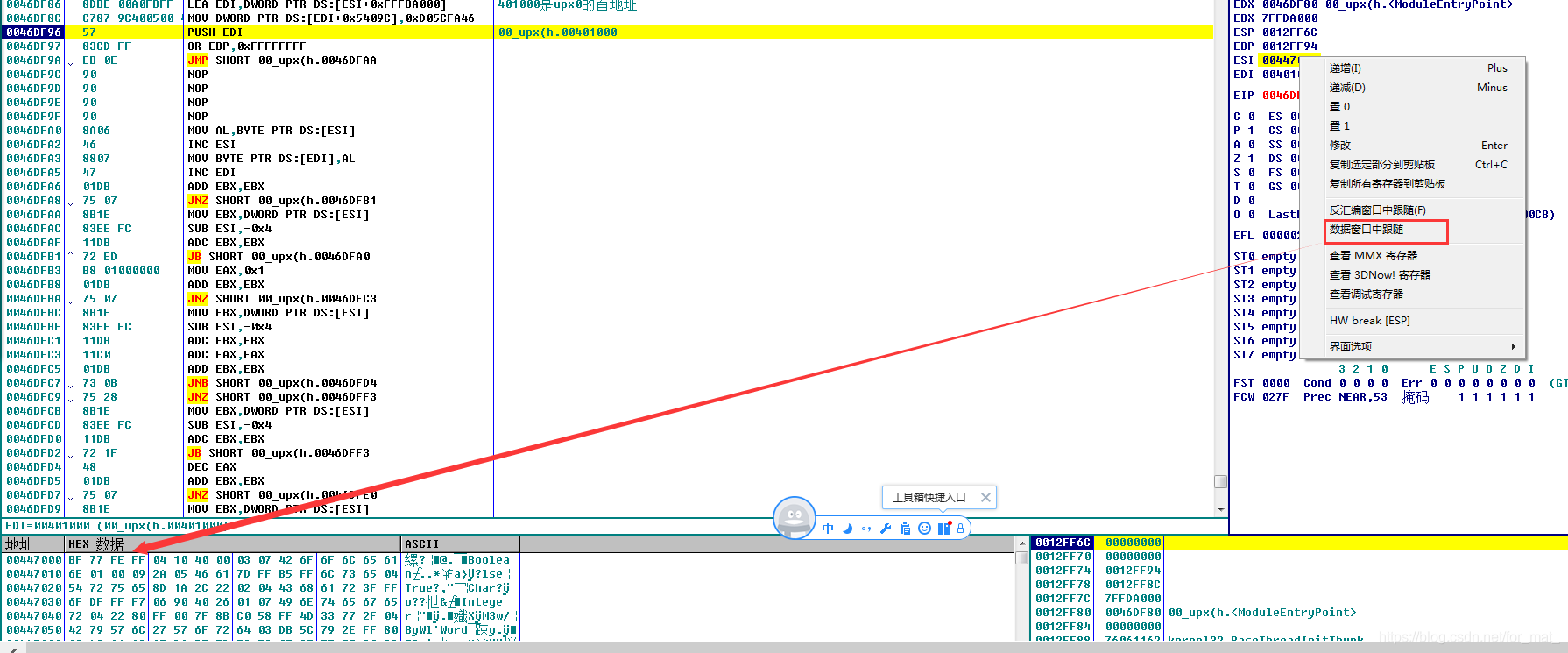

然后用OD打开此加壳文件,用upx脱壳的原理就是可以把壳代码想象成一个完整的函数,在刚进入,保存寄存器环境(PUSHAD)的时候下一个断点,然后单步执行,:

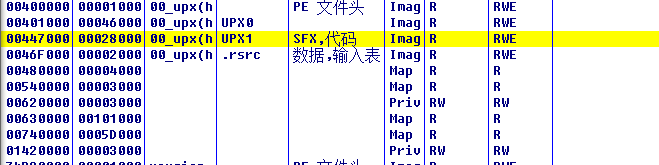

由于不清楚447000是个什么东西,因此可以查看内存,上面的M按钮:

是upx1的首地址。按c返回到汇编代码区域。push完EDI之后看寄存器EDI的值,401000,进入内存看一眼是什么意思:

401000是区段UPX0的首地址

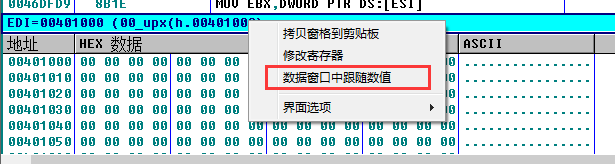

然后这个时候可以去数据窗口跟随一下edi,看看edi里面存放了什么,原本是代码段的edi,现在什么都没有:

然后跟随esi看看:

edi是目的操作数,而esi是源操作数,因而他有可能会将esi里面的内容取出来赋值到edi里面

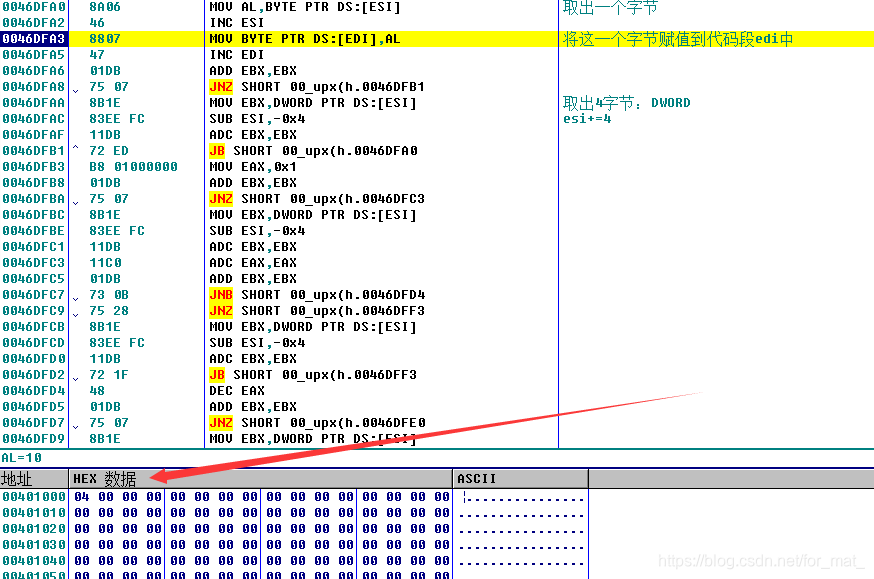

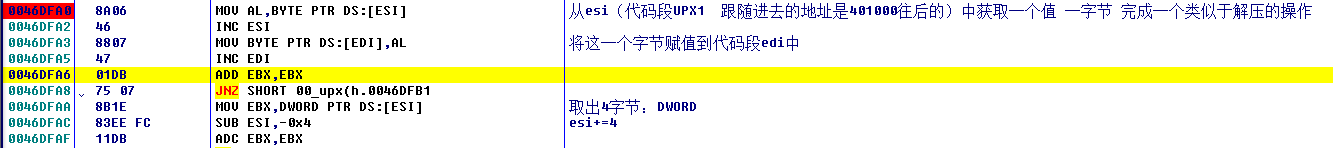

这里这个循环可以理解成一个小的函数或者功能,因为不清楚具体在做什么,猜测:

JNZ之后还在里面,所以这一定是一个具体的有效的功能在循环之后,edi本来是空的,逐渐被赋了值,因此edi这里可能会是个函数。

赋值完成之后反汇编查看到底是不是代码:

确实是代码。CTRL+G查看一下esi:

esi最初是从04这个位置开始赋值的:

然后继续单步执行,盯到输入和输出停下来,遇到什么加法之类的,直接过。

将获取到的00存入edi里

到这个地方的时候并没有从esi中取出一个字节放入到edi代码段中,而是在代码段中取出了一个字节往下继续做了一个重复的复制,一共有ecx保存的个数个nop:

每次取出一个字节之后拿去填充,然后增加EDI,EBX是很关键的,与下面的跳转JNZ有关,至于使用EBX的原因,应该与解压缩的算法有关

循环几次之后会发现:如果没有重复的,就从UPX1里面取,如果有重复的,就从UPX0里面去取,然后再填到对应的UPX0区段的位置

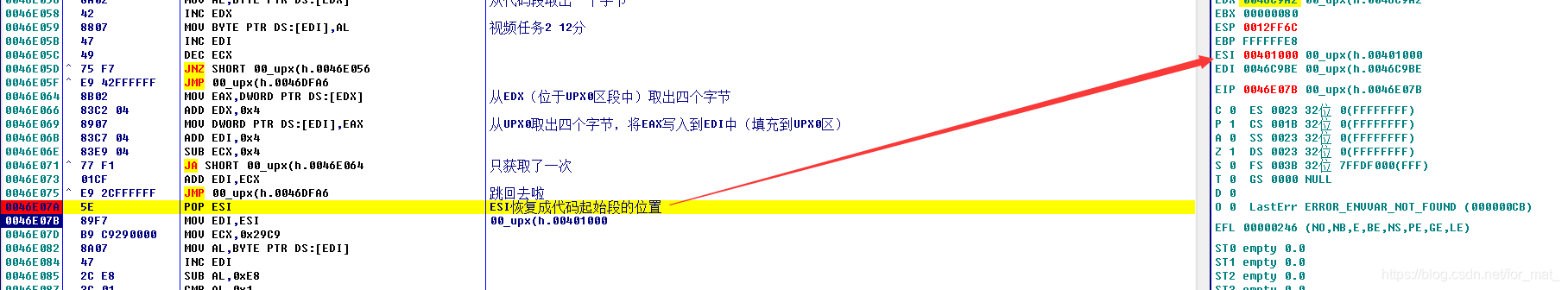

OEP一开始的地方其实是吧edi和esi进行了初始化,然后用esi从UPX1这个区段里面拿出东西,通过这个算法将其解压缩到UPX0这个区段里面。

1.初始化esi edi

2.解压缩代码

3.修复代码

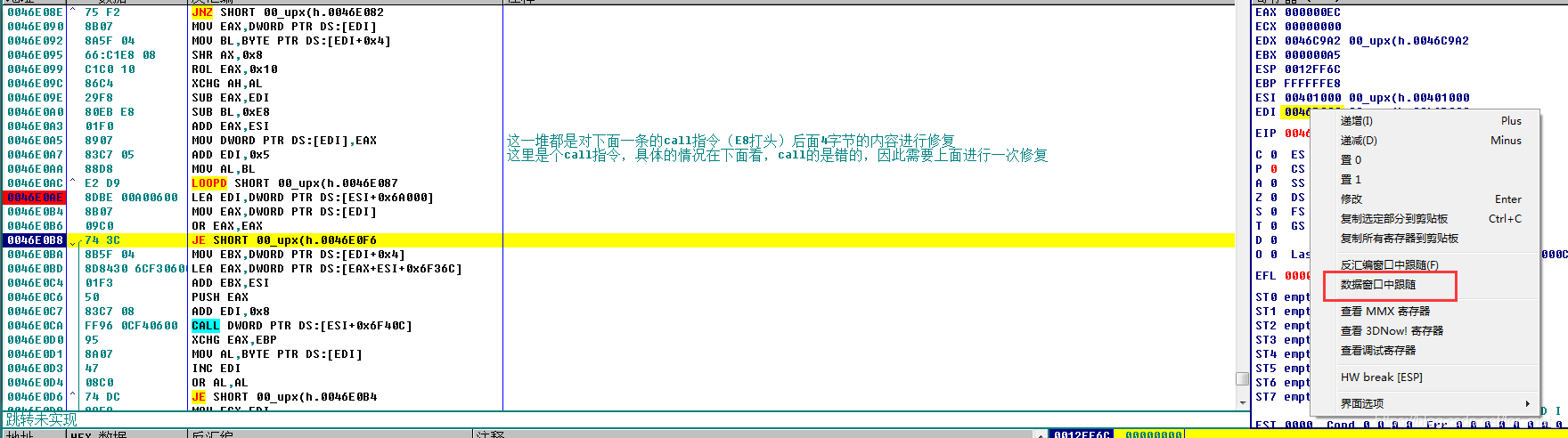

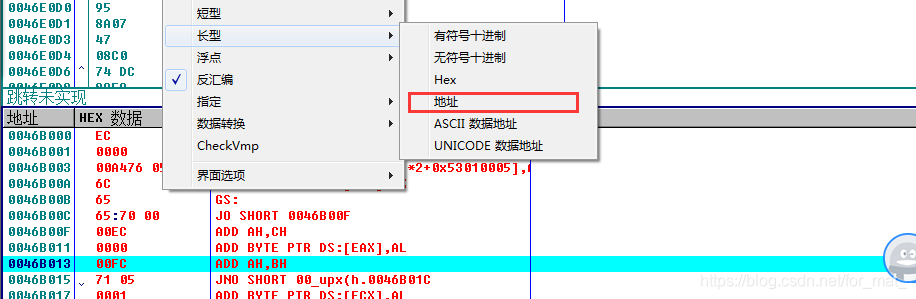

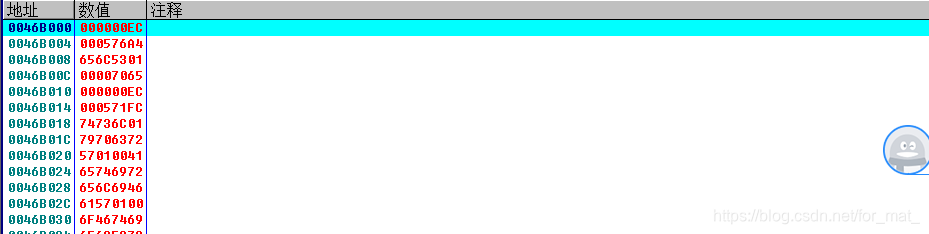

之后右键-长型-地址

当不确定这个数值代表什么意思的时候,右键-Hex-第一个选项

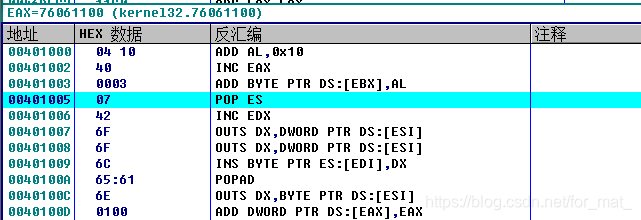

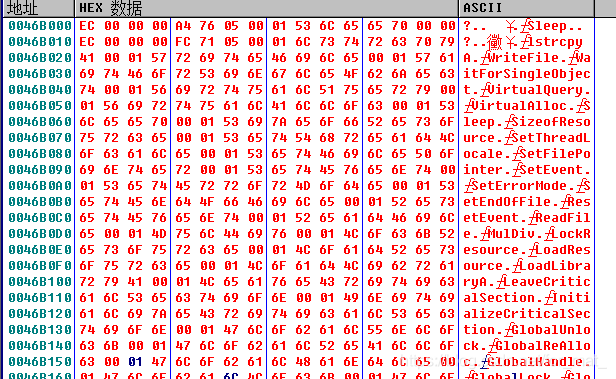

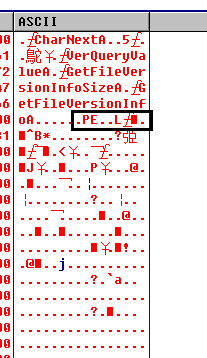

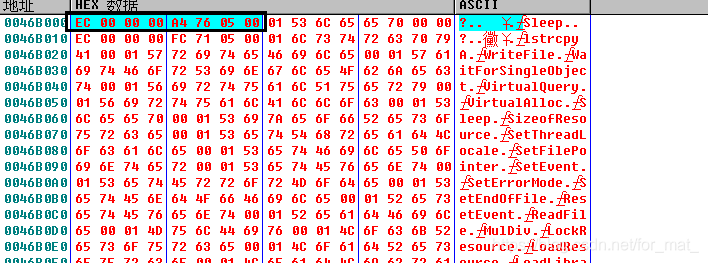

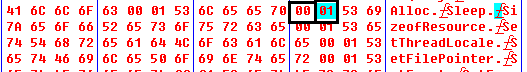

可以看到,这里面都是函数名,在函数名的最后会出现PE信息!:

1.初始化

2.解压缩代码和数据

2.1修复代码

3.修复重定位(修复之后入口都是400000,所以可以不需要修复重定位了)

4.填充IAT

标准过程:dll_name=import[xx]

base=LoadLibraryA(dll name)

fun_name=int[xx]

GetProcAddress(base,fun)

iat【xx】=addr

上面做成一个循环,尽可能的还原这个过程

(在mov eax,dword【edi】那里就可以挺住,去查看edi寄存器了

前两个看起来都不像函数名,当遇到不知道是什么东西的时候,就右键-地址进去看看

01是函数开始的标志位,00是函数结束的标志位:

EDI=IATDataBase

dllOffset=【IATDataBase】

iatOffset=【IATDataBase+0x4】(IATDataBase前四个字节的偏移)

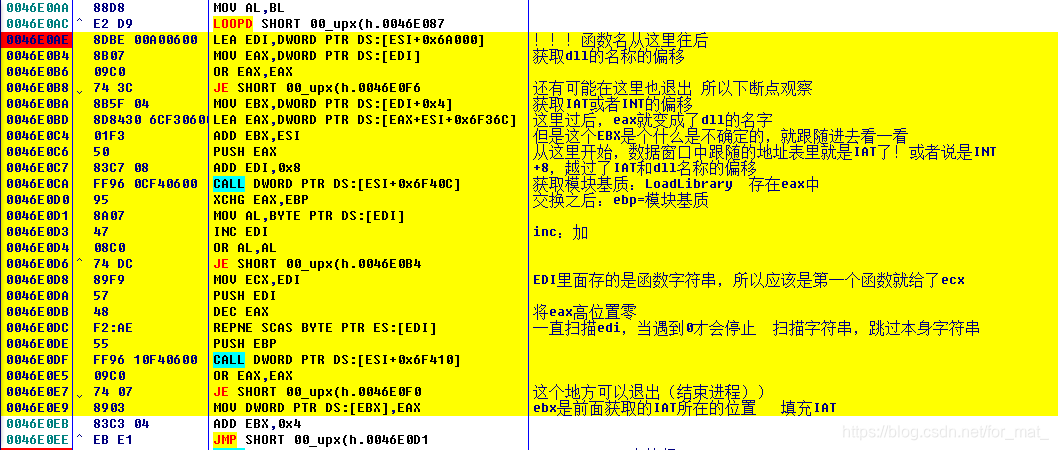

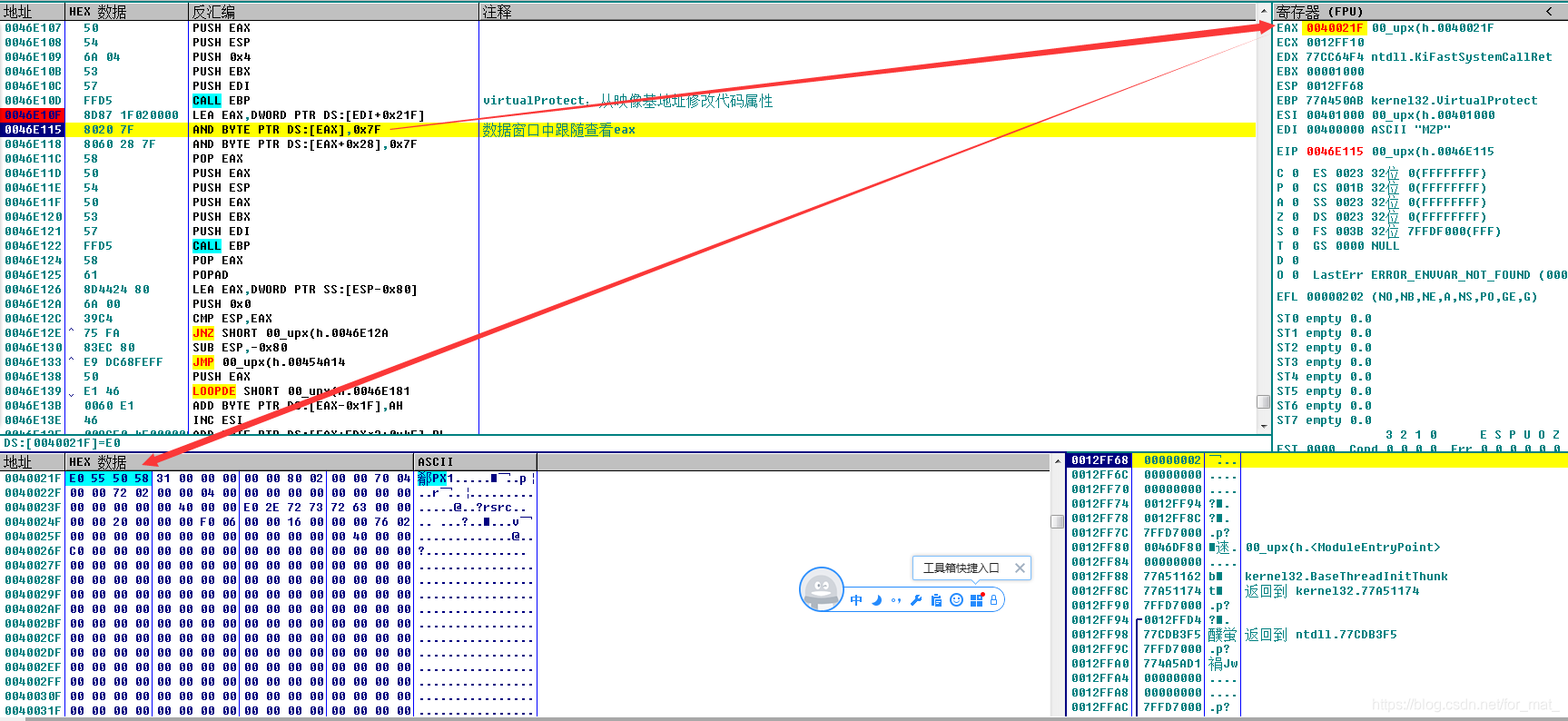

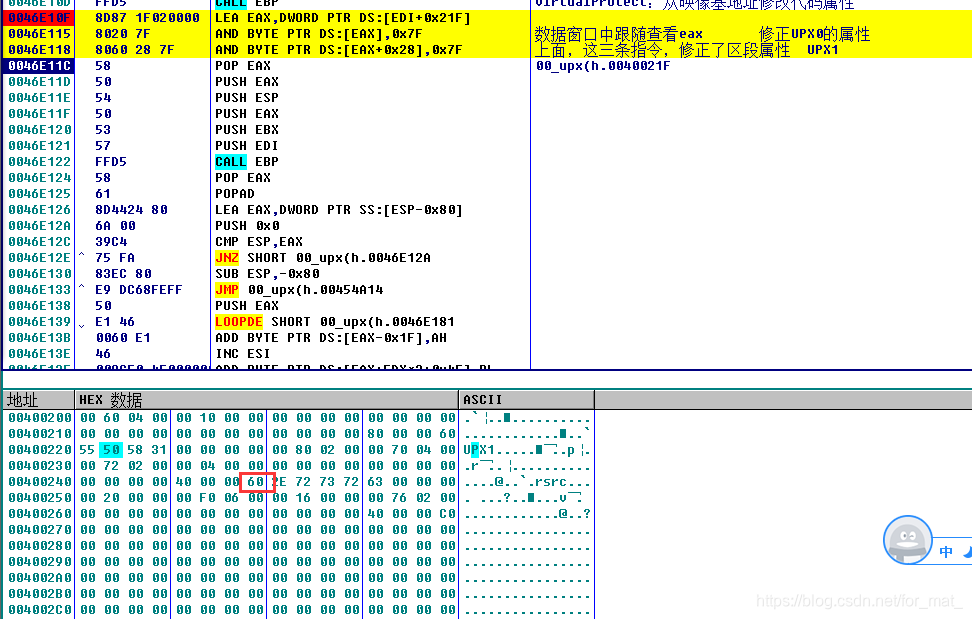

整个黄色的部分都是在填充IAT:

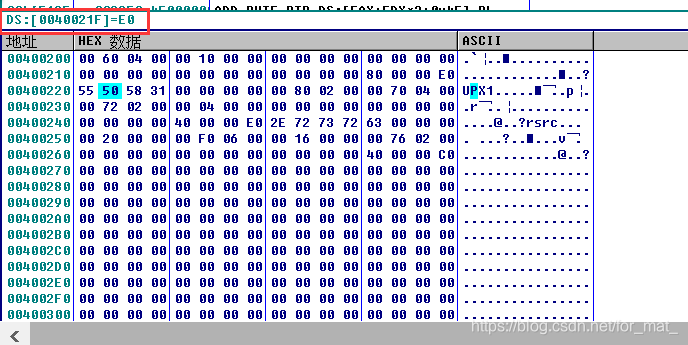

由于跟进去之后不知道40021F是做什么的,就跳转到首地址:400210处查看一下:

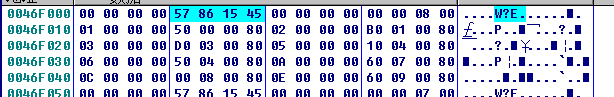

E0代表区段的属性,21F是E0。

这三条指令,修改了区段属性:

5.修正PE头中区段的属性

6.平衡堆栈

7.跳转到OEP

7979

7979

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?