1 信息化概念

信息(information)是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。

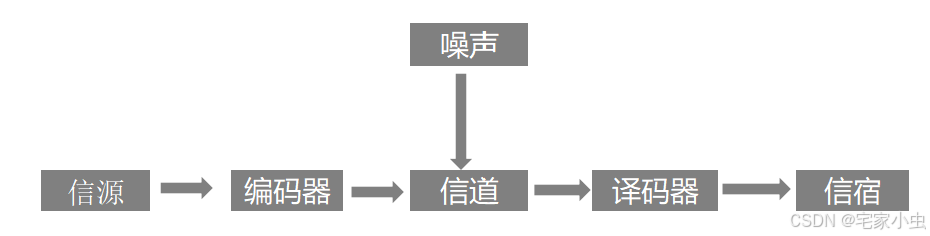

(1)信息和数据的关系:数据是经过组织化的比特的集合,而信息是具有特定释义和意义的数据。信息的传输模型如下:

1)信源:产生信息的实体,信息产生后,由这个实体向外传播。

2)信宿:信息的归宿或接收者。例如微信的另一方,通过手机屏幕接收微信使用者发送的文字。

3)信道:传递信息的通道,如TCP/IP网络。

4)编码器:在信息论中泛指所有变换信号的设备,实际上就是终端机的发送部分。

5)译码器:是编码器的逆变换设备,把信号上送来的信号(原始信息和噪声的叠加)转换为信宿能接收的信号,可包括调解器、译码器、数模转换器等。

6)噪音:可以理解为干扰,干扰可以来自于信息系统分层结构的任一层,当噪声携带的信息达到一定程度的时候,在信道中传输的信息可以被噪声淹没导致传输失败。

(2)信息的质量属性:信息反映的是事物或者事件确定的状态,具有客观性、普遍性等特定。信息具有价值,而价值的大小取决于信息的质量,这就要求信息满足一定的质量属性:

1)精确性:对事物状态描述的精准度。

2)完整性:对事物状态描述的全面程度,完整信息应包括所有重要事实。

3)可靠性:指信息的来源、采集方法、传输过程是可信任的,符合预期的。

4)及时性:指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。

5)经济性:指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内。

6)可验证性:指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。

7)安全性:指在信息的生命周期中,信息可以被非授权访问的可能性,可能性越低,安全性越高。

(3)信息化:用作名词,是指现代信息技术应用,特别是促成应用对象或领域(比如政府、企业或社会)发生转变的过程。用作动词,是指对象或领域因信息技术的深入应用所达成的新形态或状态。

(4)信息化的层次:信息化从“小”到“大”分为5个层次:产品信息化、企业信息化、产业信息化、国民经济信息化、社会生活信息化。

2 与知识产权相关的法律和法规

2.1 知识产权概述

知识产权是指人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。知识产权可分为如下两类:

(1)工业产权:包括专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称、制止不正当竞争等内容。

(2)著作权:也称为版权,是指作者对其创作的作品享有的人身权和财产权。人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权等;彩站权包括作品的使用权和获得报酬权,即以复制、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权力,以及许可他人以上述方式使用作品并由此获得报酬的权利。

2.2 计算机软件著作权

计算机软件著作权的主体指享有著作权的人。计算机软件著作权的主体包括公民、法人和其它组织。

计算机软件著作权的客体指《著作权法》保护的计算机软件著作权的范围(受保护的对象)。

根据《计算机软件保护条例》第六条的规定,除计算机软件的程序和文档外,《著作权法》不保护计算机软件开发所用的思想、概念、发现、原理、算法、处理过程和运算方法。也就是说,利用已有的上述内容开发软件,并不构成侵权。

有关著作权的归属分为四类:

(1)职务开发软件著作权的归属:职务软件作品是指公民在单位任职期间为执行本单位工作任务所开发的计算机软件作品,该软件著作权应当归单位享有。若公民开发的软件不是执行本职工作,开发的软件作品与开发者在单位中从事的工作内容无直接联系,并未使用单位的物质技术条件,则其著作权就不属于单位享有,而属于该雇员个人享有。

(2)合作开发软件著作权的归属:合作开发软件是指两个或两个以上公民、法人或其他组织订立协议,共同参加某项计算机软件的开发并分享软件著作权的形式。如果有软件著作权的协议或签订了书面合同,则按照协议或合同确定软件著作权的归属。无书面合同或者合同未明确约定,合作开发的软件可以分割使用的,开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权,但是行使著作权时,不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发者对于软件著作权中的转让权不得单独行使。

(3)委托开发软件著作权的归属:委托开发软件作品,必须根据委托方的要求,由委托方和受托方以合同确定的权利和义务的关系而进行开发软件。若委托方与受委托方没有签订书面协议,或者在协议中未对软件著作权归属做出明确的约定,则软件著作前属于受委托者,即属于实际完成软件的开发者。

(4)接收任务开发的软件著作权的归属:根据社会经济发展的需要,对于一些涉及国家基础项目或者重点设施的计算机软件,往往采取由政府有关部门或上级单位下达任务方式,完成软件开发工作。下达软件开发的软件著作权的归属关系,首先应以项目任务书的规定或者双方的合同约定未准;若双方订立的合同中未对软件著作权归属做出明确的规定或约定的,其软件著作权属于接受并实际完成开发任务的单位。

2.3 专利权

发明创造是产生专利权的基础。发明创造是指发明、实用新型和外观设计,是我国专利法主要保护的对象。

| 发明:是指对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。 |

| 实用新型:是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的新的技术方案。 |

| 外观设计:是指对产品的形状、图案、色彩或者它们的结合所做出的富有美感的并适用于工业应用的新设计。 |

(1) 专利法不适用的对象:在未经专利主管机关依照法定程序审查确定以前,任何一项发明创造都不得称为专利。

1)违反国家法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造。

2)科学发现。

3)智力活动的规则和方法。

4)疾病的诊断和治疗方法。

5)动物和植物的品种,但是动物植物品种的生成方法,可以依照专利法规定授予专利权。

6)用原子核变换方法获得的物质,即用核裂变或核聚变方法获得的单质或化合物。

(2)授予专利权的条件:新颖性、创造性和实用性。

(3)专利的申请:公民、法人或者其他组织依据法律规定或者合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利(专利申请权)。

专利权的归属有如下几种情况:

1)执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于单位。申请批准后,专利权归单位持有。

2)如果是非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。

3)在中国境内的外资企业和中外合资企业的工作人员完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该企业,申请被批准后,专利权归申请的企业或个人所有。

4)两个以上单位协作或者一个单位接受其他单位委托的研究、设计任务所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位,申请被批准后,专利权归申请的单位所有或持有。

(4)专利权的限制:发明专利权的期限为20年,实用新型专利权的期限为10年,外观设计专利权的期限为15年,均自申请日起计算。

2.4 商标权

商标是指任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志。

商标申请的原则:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请。

商标法的使用期限:商标的使用是指将商标用于商品、包装、容器、交易文书广告宣传、展览,以及其他商业活动中。注册商标的有效期是10年,从核准通过,正式注册之日起开始计算。

2.5 《反不正当竞争法》

《反不正当竞争法》中主要涉及到计算机软件的商业秘密权,《反不正当竞争法》中商业秘密定义为:“指不为公众所知悉的、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”经营秘密和技术秘密是商业秘密的基本内容。《反不正当竞争法》保护计算机软件,是以计算机软件中是否包含“商业秘密”为必要条件的。

3 信息系统的基础知识

系统是指由一系列相互影响、相互联系的若干组成部件,在规则的约束下构成的有机整体,这个整体具有其各个组成部件所没有的新的性质和功能,并可以和其他系统或者外部环境发生交互作用。

信息系统是一种以处理信息为目的的专门的系统类型。信息系统的组成部件包括硬件、软件、数据库、网络、存储设备、感知设备、外设、人员以及把数据处理成信息的规程等。信息系统一般包括如下三个方面:

| 信息网络系统 | 指以信息技术为主要手段建立的信息处理、传输、交换和分发的计算机网络系统。 |

| 信息应用系统 | 指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应用系统。 |

| 信息资源系统 |

指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、存储 处理的资源系统。 |

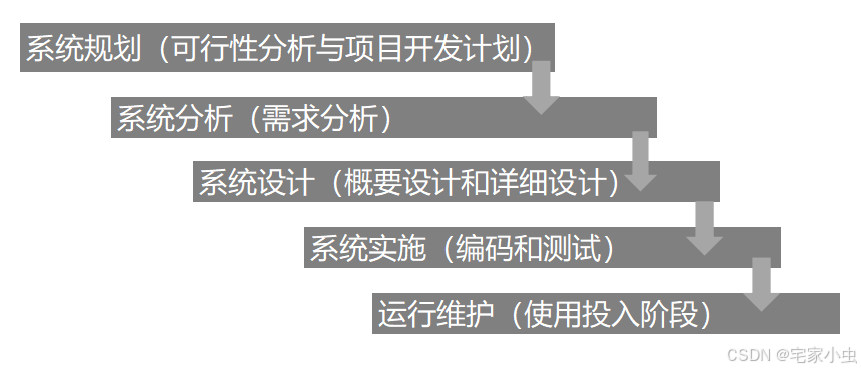

信息系统的生命周期包括5各阶段:

新兴的信息技术有如下几种:

(1)云计算:是指基于互联网的超级计算模式,通过互联网来提供大型计算能力和动态易扩展的虚拟化资源。云计算是一种大集中的服务模式:服务器端可以通过网格计算,将大量低端计算机和存储资源整合在一起,提供高性能的计算能力、存储服务、应用和安全管理等;客户可以根据需要,动态申请计算、存储和应用服务,在降低硬件、开发和运维成本的同时,大大拓展了客户端的处理能力。

(2)物联网(IoT):即“物物相联之网”,指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把物与物、人与物进行智能化连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种新兴网络。

(3)移动互联网:一般是指用户用手机等无限终端,通过4G/5G或者WLAN等速率较高的移动网络接入互联网 ,可以在移动状态下(如在地铁、公交车上等)使用互联网的网络资源。

(4)大数据:“超大规模”表示的是GB级别的数据,“海量”表示的是TB级的数据,而“大数据”则是PB及其以上级别的数据。大数据的来源包括网站浏览轨迹、各种文档和媒体、社交媒体信息、物联网传感信息、各种程序和App的日志文件等。

4 多媒体的基础知识

媒体(Media) 通常包括两方面的含有:一是指信息的物理载体,如手册、磁盘、光盘、磁带以及相关的播放设备等;二是指承载信息的载体,即信息的表现形式,如文字、声音、图像、动画和视频等。媒体分为以下几类:

(1)感觉媒体:指直接作用于人的感觉器官,使人产生直接感觉的媒体,如引起听觉反应的声音、引起视觉反映的图像等。

(2)表示媒体:指传输感觉媒体的中介媒体,即用于数据交换的编码,如图像编码、文本编码和声音编码等。

(3)表现媒体:指进行信息输入和输出的媒体,如键盘、鼠标、扫描仪等为输入媒体,显示器、打印机等为输出媒体。

(4)交换媒体:指用来在系统之间进行数据交换的媒体,包括如下两种媒体:

1)存储媒体:指用来存储表示媒体的物理介质,如硬盘、磁盘、光盘等。

2)传输媒体:指传输表示媒体的物理介质,如电缆、光缆和电磁波等。

多媒体就是指利用计算机技术把文本、图形、图像、声音、动画和电视等多种媒体综合起来,使多种信息建立逻辑连接,并能对它们进行获取、压缩、加工处理、存储,集成为一个具有交互性的系统。

多媒体常见的概念:

(1)声音:是通过空气传播的一种连续的波,称为声波。声波在时间和幅度上都是连续的模拟信号,通常称为模拟声音(音频)信号,声音信号的两个基本参数是幅度和频率。

常用的声音文件格式包括:Wave文件(.wav)、Sound文件(.snd)、Audio文件(.au)、AIFF文件(.aif)、Voice文件(.voc)、MPEG-1 Audio Layer 3文件(.mp3)、RealAudio文件(.ra)和MIDI文件(.mid、.rmi)等。

(2)颜色:是通过光被人感知的,颜色三要素如下:

1)色调:指颜色的种类,如红色、绿色、蓝色等不同的颜色,大致对应光谱分布中的主波长。

2)饱和度:指某一颜色的深浅程度(或纯度、浓度等)。对于同一种色调的颜色,其饱和度越高,颜色越浓;饱和度越低,颜色越淡。

3)亮度:描述光作用于人眼时引起的明暗程度感觉,是指彩色的明暗深浅程度。

(3)图像的相关概念:

1)图形:由称为矢量的数学对象所定义的直线和曲线等组成的矢量图。

2)矢量图:矢量图实质上是用数学的方式来描述一幅图,在处理图形时根据图元对应的数学表达式进行编辑和处理。编辑矢量图的软件通常也称为绘图软件,如AutoCAD等。

3)图像:也称为栅格图像、点阵图像或位图图像,它是用像素来代表图像,每个像素都被分配一个特定位置和颜色值。屏幕上的一个点也称为一个像素,显示一幅图像时,屏幕上的像素于图像中的点相对应。

4)位图:位图图像在计算机内存中由一组二进制位组成,这些位定义图像中每个像素点的颜色和亮度。

5)图像分辨率:图像分辨率确定的是组成一幅图像的像素数目。图像分辨率使用图像的水平和垂直方向上的像素数码来表示,对应打印设备或图像扫描设备,一般使用其处理能力即每英寸的像素点数(dpi)来表示其分辨率。

6)显示分辨率:显示分辨率指的是显示设备能够显示图像的区域大小。

7)像素深度:指存储每个像素所用的二进制位数,它也用来度量图形的色彩分辨率。

8)真彩色和伪彩色:真彩色是指组成一幅彩色图像的每个像素值中有R、G、B三个基色分量,每个基色分量直接决定显示设备的基色强度。图像中每个像素的颜色不是由3个基色分量的数值直接表达,而是把像素值作为地址索引在色彩查找表中查找这个像素实际的R、G、B分量,将图像的这种颜色表达方式称为伪彩色。

(4)常见图像图像格式:

1)静态图像(图片):

GIF、TIF、BMP、PCX、PCD、JPG

2)动态图像(视频)

AVI、MPG

1774

1774

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?