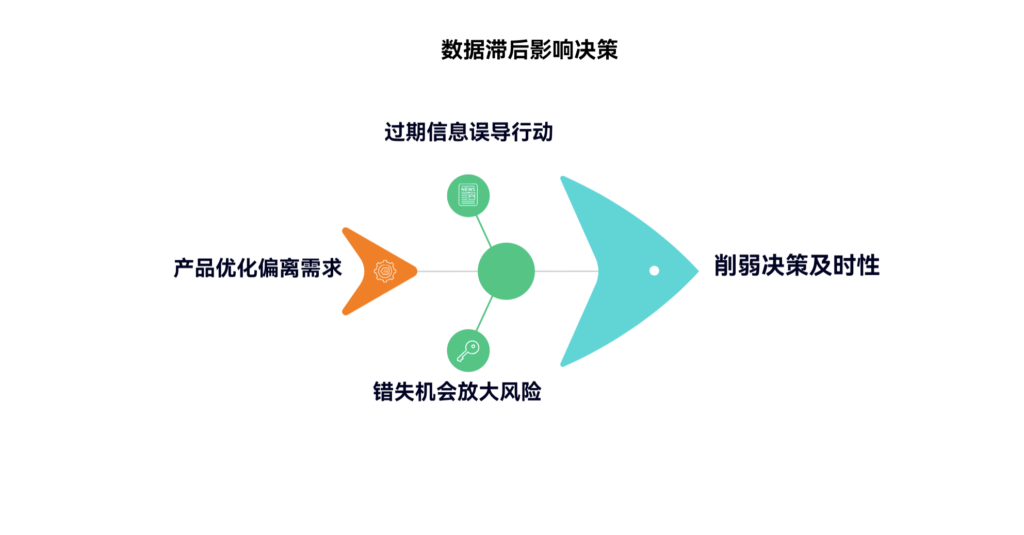

数据滞后会直接削弱决策的及时性,导致团队基于过期信息采取行动,从而错失机会、放大风险,并让产品优化路径偏离用户真实需求。 换句话说:当变化已经发生,而数据仍停留在过去时,决策就很难跟上现实。正如管理学所指出:“延迟的数据意味着延迟的反应,而延迟的反应意味着成本的增加。”在变化迅速的市场中,时效性就是竞争力。

一、数据滞后会使产品判断偏离真实情况

数据的价值在于反映当前用户行为、市场趋势与业务表现。然而如果数据滞后,即便分析再仔细,也只是在研究“历史”,而非“现在”。此时得出的结论往往难以应对最新变化。数据延迟越长,决策偏差越大。 例如:

- 用户已流失,但报表仍显示留存稳定

- 市场需求已转向,但产品规划仍固守旧路线

- 新功能已失败,但团队仍投入更多资源

在这种情况下,团队容易陷入“错把过去当现在”的决策陷阱。这既影响产品策略,也会影响业务持续增长。一旦偏离轨道,后续调整成本极高。

数据滞后还会让团队产生虚假认知安全感——以为一切良好,其实危机已在积累。成熟的团队必须通过实时数据或近实时机制规避滞后影响,以确保决策与用户行为保持同步。

二、数据滞后会造成响应迟缓,错失最佳时机

市场与用户变化节奏越来越快,尤其是电商、内容、社交等高竞争行业。如果数据仍采取按天、按周更新的方式,就很难进行敏捷运营。例如热点活动期间,如果发现转化低、点击异常等,需要即时介入,而不是一周后复盘。滞后数据意味着滞后反应,滞后反应意味着滞后增长。

更严重的是竞争对手的数据可能比你更实时,因此他们能更快优化流程、抓住趋势用户。一旦用户选择更快响应的产品,再争取回归将是困难任务。因此实时监控不仅是技术提升,更是业务竞争底层能力。

三、滞后数据会降低团队的信任与执行效率

当数据不能反映真实情况时,团队成员之间的意见分歧会变大:

- 研发说问题已解决

- 客服说用户仍投诉

- 数据显示一切正常

- 市场却报告流失严重

这种信息混乱会直接导致执行受阻。数据不可信,就没人愿意相信数据,决策只能回到拍脑袋模式。

信任崩塌后,团队将不再依靠数据评估,而转向权力争夺或情绪判断,从而进一步降低产品健康度。数据的时效性,是组织决策体系的信任基础。

四、滞后数据使风险监控与预警能力下降

异常往往在数据中最先表现,但如果报警系统基于滞后数据,则无法及时识别如下问题:

- 欺诈行为突增

- 线上服务卡顿导致批量失败

- 用户投诉激增但尚未入库

风险发现滞后,会让本可控制的危机演变成不可控的损失。 团队必须实现关键指标的变化检测,才能做到提前响应而不是事后补救。

五、通过工具协作缩短数据反馈周期(适度提及)

数据采集、埋点优化、分析解读涉及多个角色:产品、研发、数据分析、运营。若协作断层,将进一步加剧滞后。因此可借助研发管理系统 PingCode 追踪埋点更新流程,或通过 Worktile 加速问题闭环效率。工具提升数据从“发生”到“解读”的速度,从而提升决策敏捷性。

协作能力越强,数据产出越快,洞察与反应越及时,业务增长越稳健。

六、建立实时监控与数据复盘机制,实现持续纠偏

对抗数据滞后并非一次性解决,而是长期机制建设:

- 实时或准实时数据监测

- 高优先级事件告警

- 定期复盘数据滞后原因

- 优化埋点、渠道与数据链路

数据复盘的目的不是追责,而是加速学习与纠偏。 当产品能快速从数据中获得反馈,并持续根据反馈修正方向,决策才会更大胆、更精准、更可靠。

常见问答

Q1:数据滞后一定会导致决策错误吗?

A:不一定,但会显著提高误判概率。

Q2:最应优先实时化的数据是什么?

A:与用户行为、转化、风控相关的核心指标。

Q3:如何减少数据滞后?

A:优化采集链路、使用监控工具、加强跨团队协作。

1735

1735

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?