每年的考研怎么能少了导师和学生互放鸽子大赛呢?之前就有老师和同学在平台上分享自己被“鸽”的事,24考研的同学一定要注意~

这究竟是怎么一回事呢?快来看一看!

导师和学生互相伤害

此前就有导师分享自己被“海王”学生鸽的事。

该学生提前半年就联系了导师,导师也多次为这名学生提供辅导,可是复试时该同学却并未出现,最后还没说一声直接删除了联系方式。

(图源:网络,侵删)

看着这红红的感叹号,导师表示:真的受教育了……

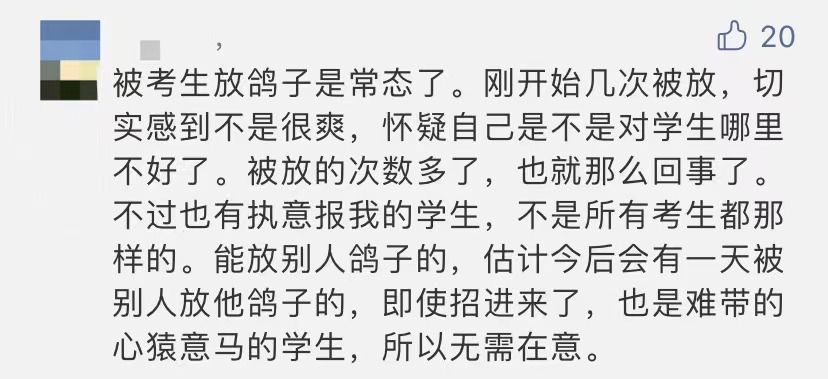

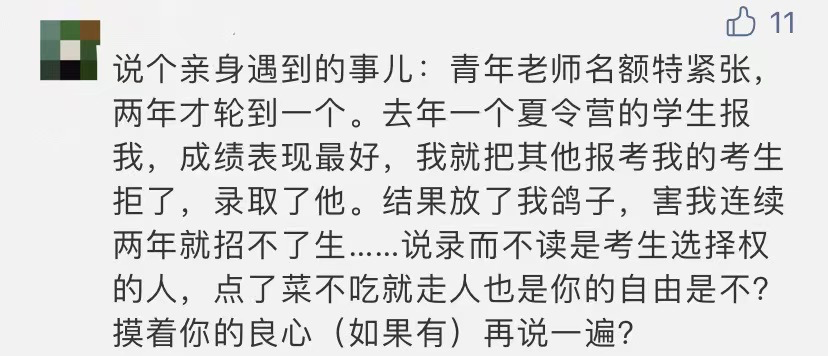

诸如此类的例子还有很多,有不少导师分享了自己的“被鸽”经历。

(图源:网络,侵删)

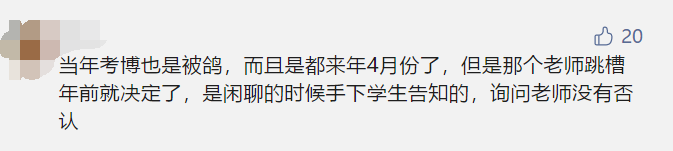

有被鸽的导师,也有被鸽的学生 。

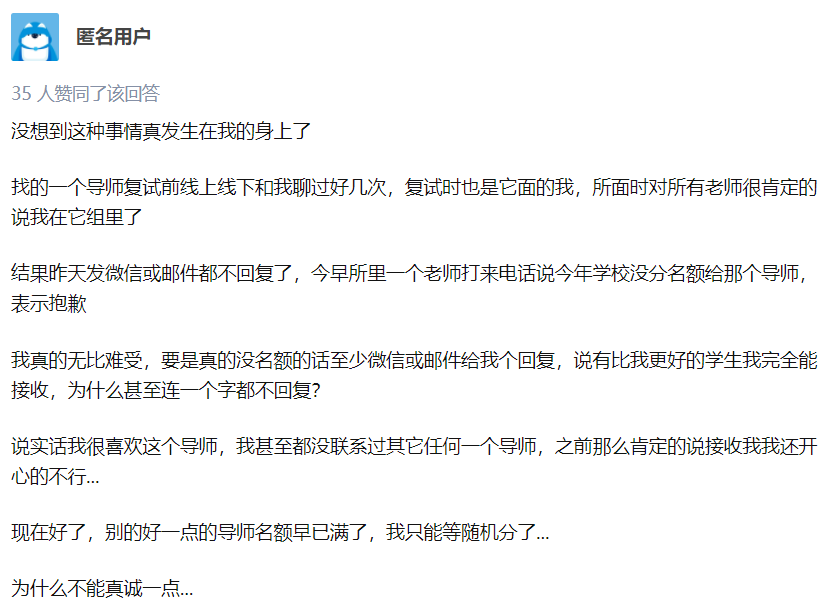

某网友曾在网上自诉,说初试上线后联系一位导师,复试前线上线下沟通过四五次,甚至面试时这位导师也当着在场所有老师的面说,该学生已经在他组里了。学生很开心地回家等消息。

可没过多久,学生就发现这位导师微信和邮件都不回。最初学生还自我安慰,说可能是导师太忙了。但几天后,学生接到同校另一老师打来的电话,说今年研究生的名额没有分给那位导师。学生被鸽,只好匆忙联系调剂。

(图源:网络,侵删)

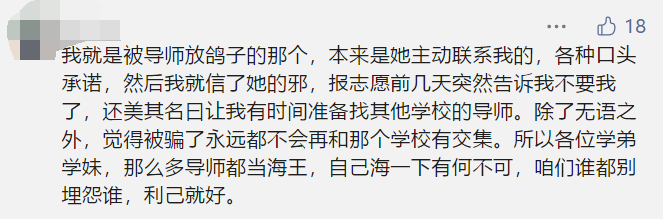

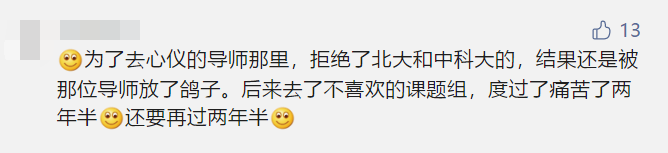

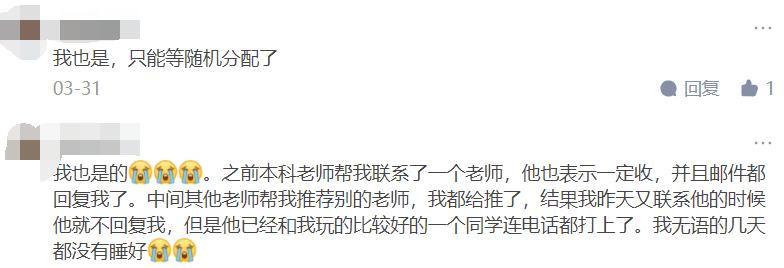

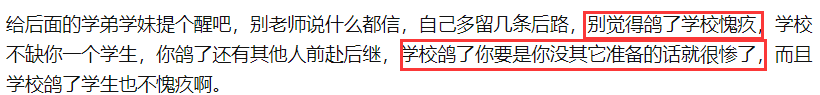

而更多被鸽的学生们,只能在社交软件上讲述自己的经历,一方面以求得到一些解决方法,另一方面,也是提醒后来者注意避雷。

(图源:网络,侵删)

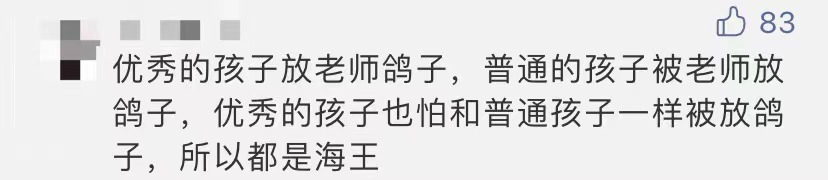

这也让不少学生表示,为避免没学上,谁现在不是“广撒网”,手握一个offer的学生很少,大家都是同时联系好几个最后选择一个。

(图源:网络,侵删)

对此,有人总结到:咱谁也别说谁,都是“鸽王”。

(图源:网络,侵删)

(图源:网络,侵删)

在线唠叨

其实,不管是学生鸽了导师,还是导师鸽了学生。这对双方来说,都是很大的伤害。

对学生来说,求学深造是大事;对导师和学校来说,人才培养也是大事。面对招生,任何一方都不轻松。

尤其是在考虑到公平的时候,更应该避免为了让自己有更多主动,而造成社会资源浪费的情况。

网上声音两极分化,一种认为是个人选择,另一种认为应该尽早通知,否则易造成资源浪费。

对于“师生互鸽”你怎么看?欢迎评论区留言一起讨论

其实对于学校来讲,要建立合理的“初筛”、“补录”环节。

而对师生双方来讲,大家做人都应该更坦诚一些,不论是导师还是学生,在有若干选择的时候,应该提前说清楚,让大家早做准备。

希望大家审慎考虑自己的抉择,尽量与老师、同学提前沟通,则是我们所应提倡的。这虽然不是一种义务,却值得每个人去践行。

来源于网络

您还可以在以下平台找到我们

你点的每个在看,我都认真当成了喜欢

本文讲述了考研期间导师与学生之间的“鸽子”现象,探讨了这种行为对双方的伤害以及教育资源的可能浪费。作者呼吁师生双方在选择过程中增加透明度和沟通,以维护公平并减少误解。

本文讲述了考研期间导师与学生之间的“鸽子”现象,探讨了这种行为对双方的伤害以及教育资源的可能浪费。作者呼吁师生双方在选择过程中增加透明度和沟通,以维护公平并减少误解。

670

670

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?