谁能想到,十年前刚破 400 亿票房的中国电影,如今不仅银幕数稳居全球第一,《哪吒之魔童闹海》还冲进全球影史前五!疫情冲击下经历 “断崖式下跌” 又快速复苏,国产片占比常年超 78%,东南亚市场票房屡破纪录,欧美观众为东方神话疯狂打 call。这背后是技术逆袭、内容升级,还是另有玄机?今天亿媒网用硬核数据拆解中国电影的 “破圈之路”。

作为全球第二大电影市场,中国电影产业在过去十年经历了高速增长、疫情冲击、深度调整等多重变化,同时也在技术创新、内容创作、国际合作等方面取得了显著进展。站在 2025 年的时间节点,回顾 2015-2025 年这十年的发展历程,分析中国电影产业的现状与国际地位,看 2025-2035 年的发展趋势,对于理解中国文化产业发展规律、把握全球电影市场格局变化具有重要意义。

亿媒网通过基于中国电影产业的发展状况、国际地位、区域观影差异及未来趋势四个核心议题,对过去十年产业数据的系统梳理、国际竞争力的多维度对比、不同区域观影偏好的差异化分析,以及基于技术变革、政策环境、市场需求等因素的前瞻性预测,为理解中国电影产业的发展脉络和未来走向提供多维视角。

一、中国电影产业发展现状分析(2015-2025 年)

1.1 票房规模与观影人次的发展轨迹

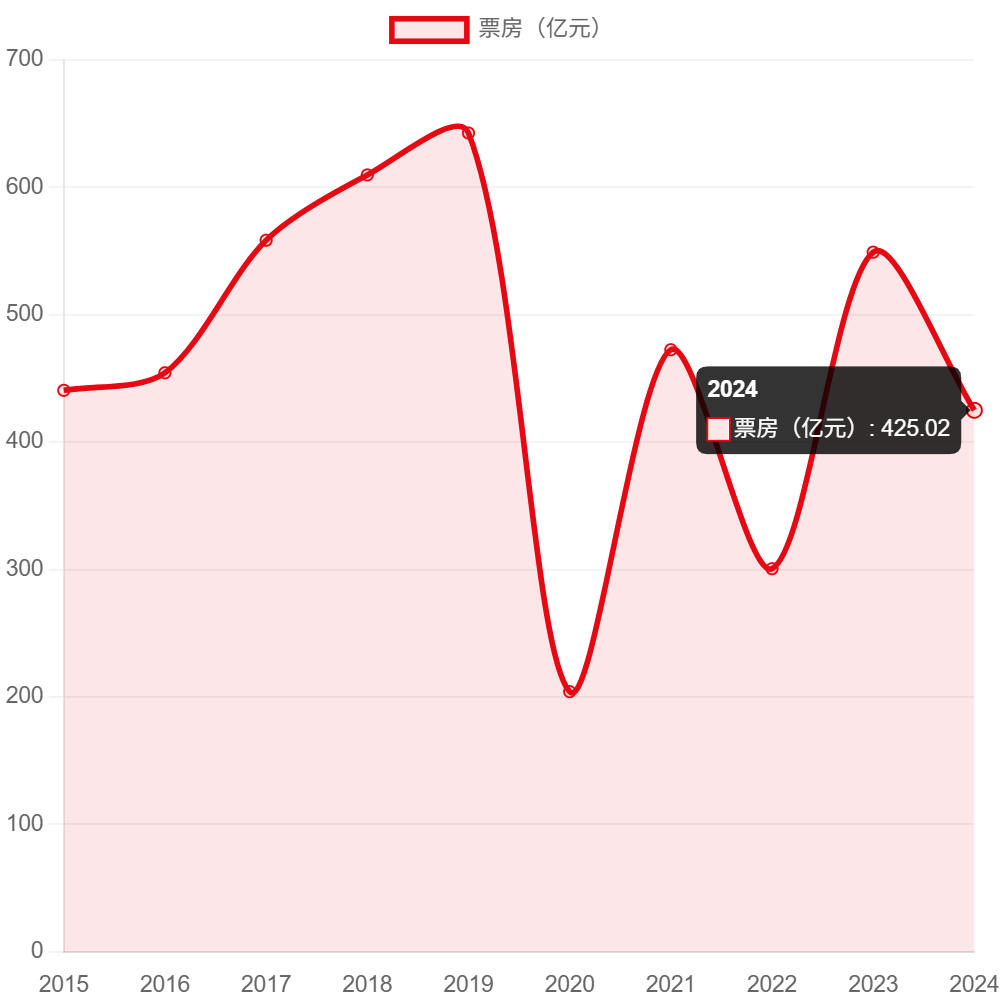

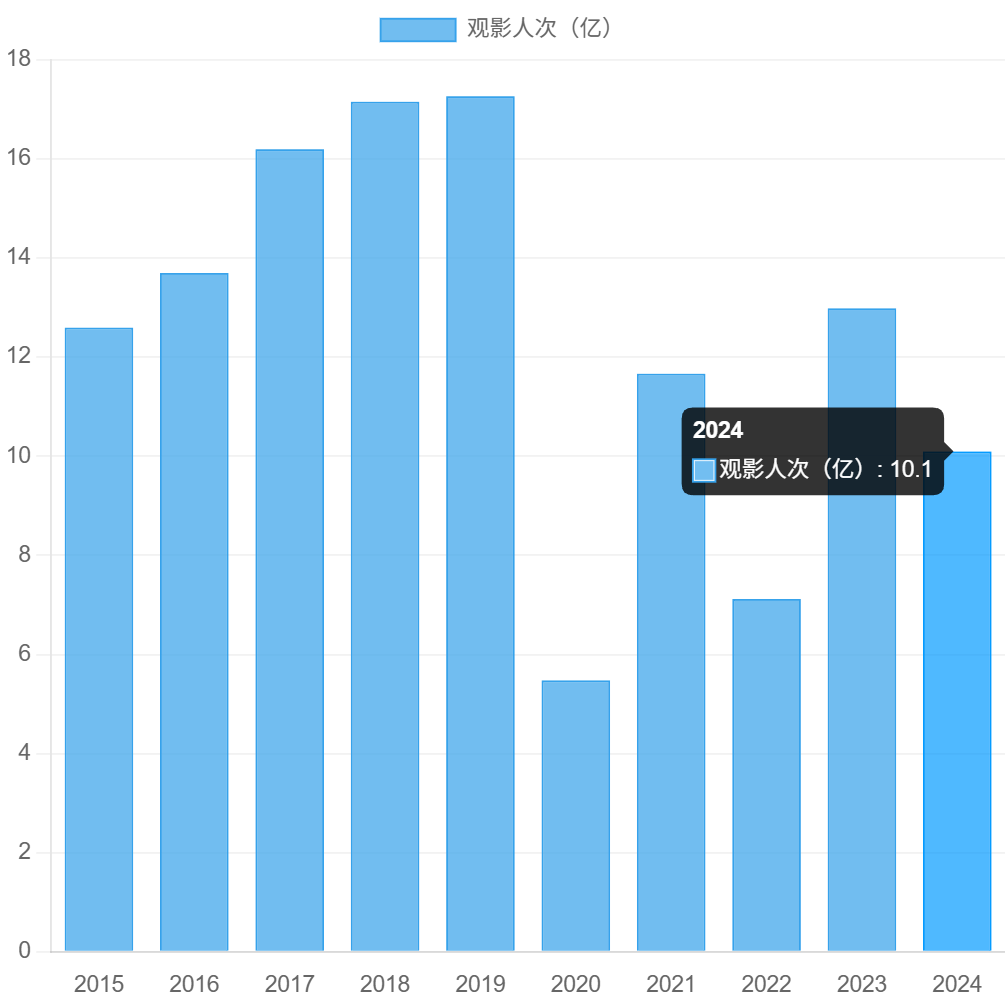

中国电影票房在过去十年经历了 "增长 - 峰值 - 断崖 - 恢复 - 调整" 的复杂轨迹。2015 年,中国电影票房首次突破 400 亿元大关,达到 440.69 亿元,同比增长 48.7%,创下历史新高。此后,票房增速逐渐放缓但保持稳定增长:2016 年 454.47 亿元(增长 4%),2017 年 558.52 亿元(增长 23%),2018 年 609.76 亿元(增长 9.06%),2019 年达到 642.66 亿元的历史峰值。

2020 年新冠疫情的爆发给电影产业带来了前所未有的冲击。全国影院停工 178 天,票房暴跌至 204.17 亿元,同比下降 68.7%,观影人次仅为 5.48 亿,创十年新低。2021 年出现报复性反弹,票房回升至 472.58 亿元,增长 132.6%,并成功拿下全球单一市场票房冠军。然而,2022 年疫情反复再次重创产业,票房降至 300.67 亿元,观影人次仅 7.12 亿,分别较 2021 年下降 36.4% 和 39.2%。

2023 年市场开始缓慢复苏,票房恢复至 549.15 亿元,观影人次 12.99 亿。但 2024 年再次出现下滑,票房降至 425.02 亿元,观影人次 10.1 亿,分别较 2023 年下降 22.6% 和 23.1%。值得注意的是,2024 年的票房水平已回到 2015 年的水平,显示出产业正处于深度调整期。

2025 年的最新数据显示出积极信号。截至 10 月 8 日,全年票房已达 437.89 亿元,超过 2024 年全年水平,同比增长 18.98%;观影人次 10.35 亿,同比增长 19.39%。其中,春节档创造了 95.10 亿元的历史新纪录,观影人次 1.87 亿。《哪吒之魔童闹海》以 154.45 亿元的票房成为现象级作品,占上半年票房的 52.84%。

1.2 银幕数量与基础设施建设

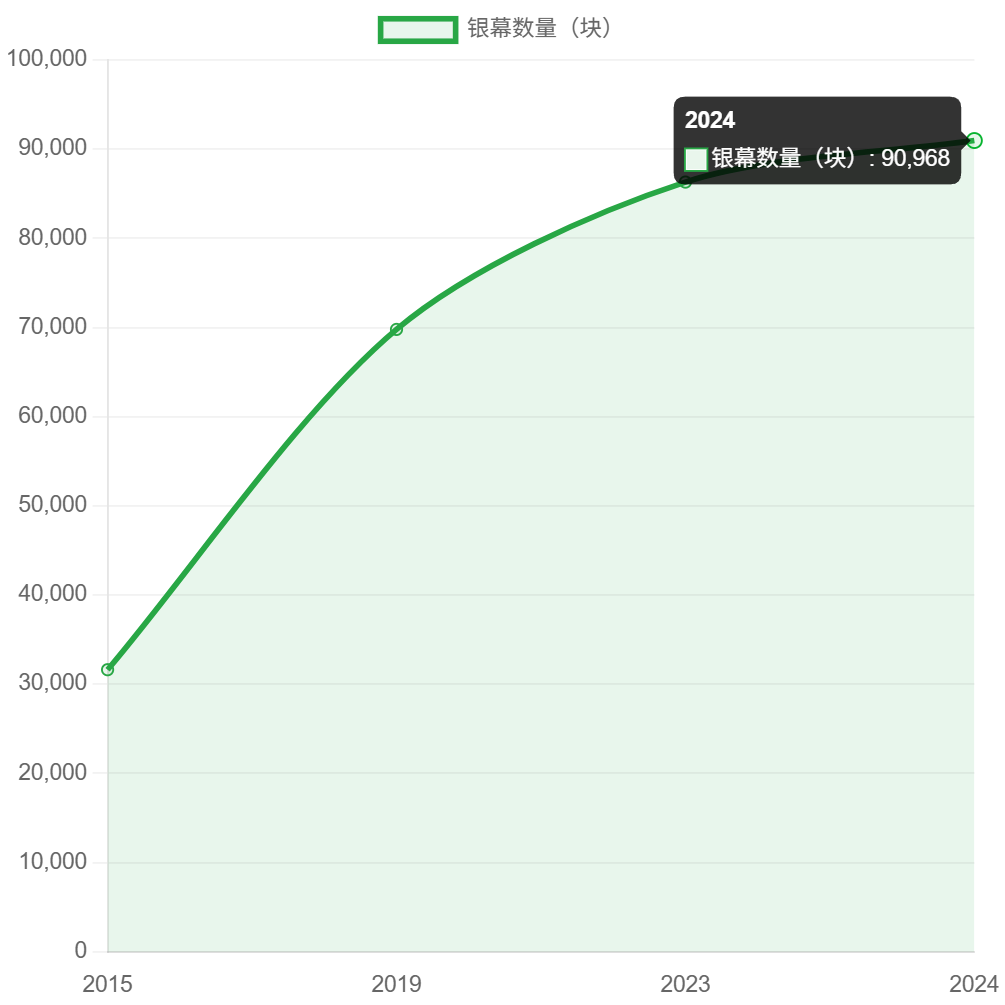

中国电影基础设施建设在过去十年实现了跨越式发展。银幕数量从 2015 年的 3.4 万块增长到 2024 年的 9 万块,稳居全球第一。具体增长轨迹为:2015 年 31,627 块,2019 年 69,787 块,2023 年 86,310 块,2024 年 90,968 块。

2024 年的基础设施建设呈现新特点。全国新建影院 1,026 家,同比增长 19.9%,新建银幕 6,103 块,年度净增银幕 4,658 块。特别值得关注的是,在新建影院中,有 716 家位于三四五线城市,占新建总数的近七成,显示出明显的下沉趋势。同时,西南地区新增影院 124 家,西北地区 85 家,同比分别增长 12.73% 和 26.87%,反映出区域发展的均衡化趋势。

然而,银幕数量的快速增长也带来了效率问题。场均人次从 2015 年的 23.3 人下降到 2024 年的 7.1 人,降幅超过 70%。这一数据充分说明,中国电影产业已从 "增量时代" 进入 "存量时代",单纯依靠银幕扩张的增长模式已难以为继。

1.3 电影产量与创作生态

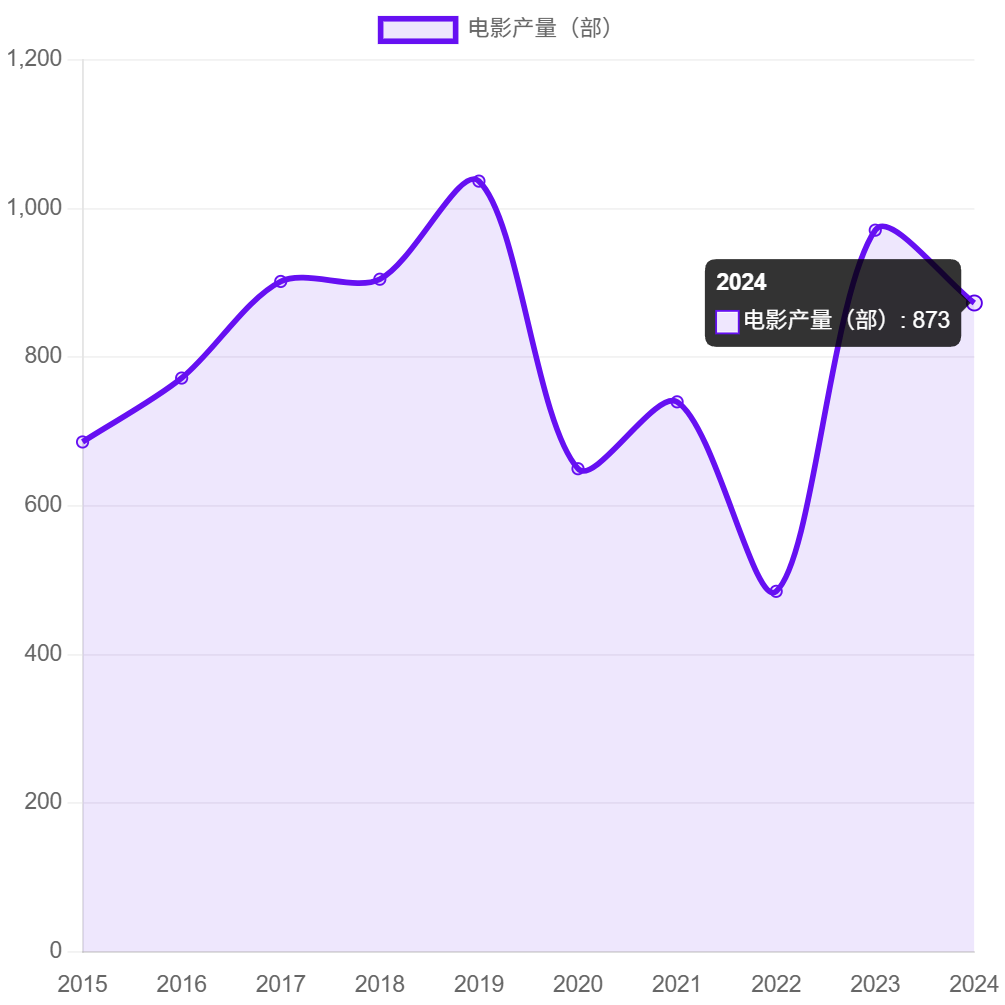

电影创作生产在过去十年经历了波动调整。2015-2019 年是创作的黄金期,2019 年生产各类电影 1,037 部,达到阶段性高峰。疫情期间产量大幅下降:2020 年 650 部,2021 年 740 部,2022 年降至 485 部的低谷。2023 年产量恢复至 971 部,但 2024 年再次下降至 873 部,其中故事片 612 部,较 2023 年下降 22.7%。

从创作质量看,头部影片的影响力持续增强。2024 年票房过亿元影片共 79 部,其中国产影片 55 部。2025 年春节档的表现尤为突出,《哪吒之魔童闹海》单片票房超过 150 亿元,创造了中国影史新纪录。这种 "单片效应" 既反映了头部内容的强大号召力,也暴露出中腰部影片供给不足的问题。

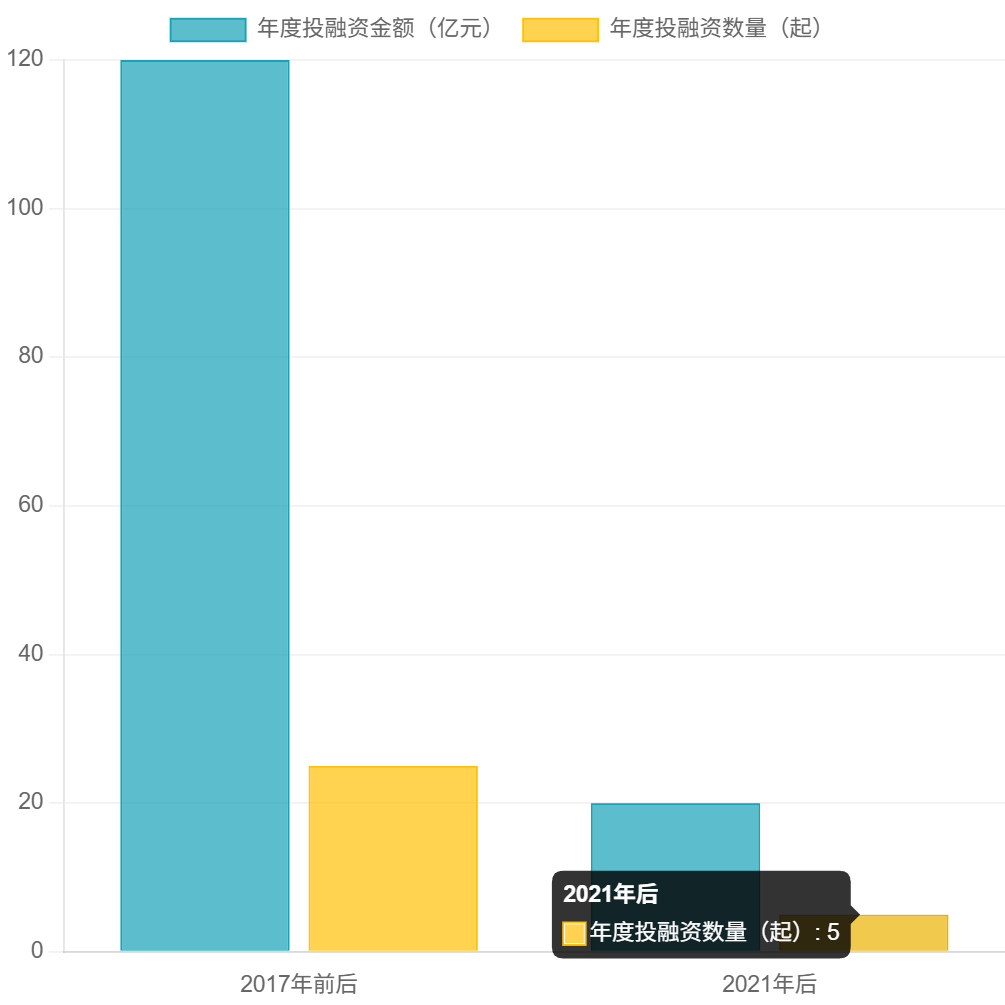

创作生态的另一个重要变化是投资结构的调整。中国电影市场投融资金额从 2018 年的近 120 亿元峰值下降到目前的不足 20 亿元,每年投融资数量从 2017 年前后的超过 25 起下降到 2021 年后的 5 起以下。这种资本退潮反映出行业正从粗放式增长向精细化运营转型。

1.4 国产电影与进口片的市场格局

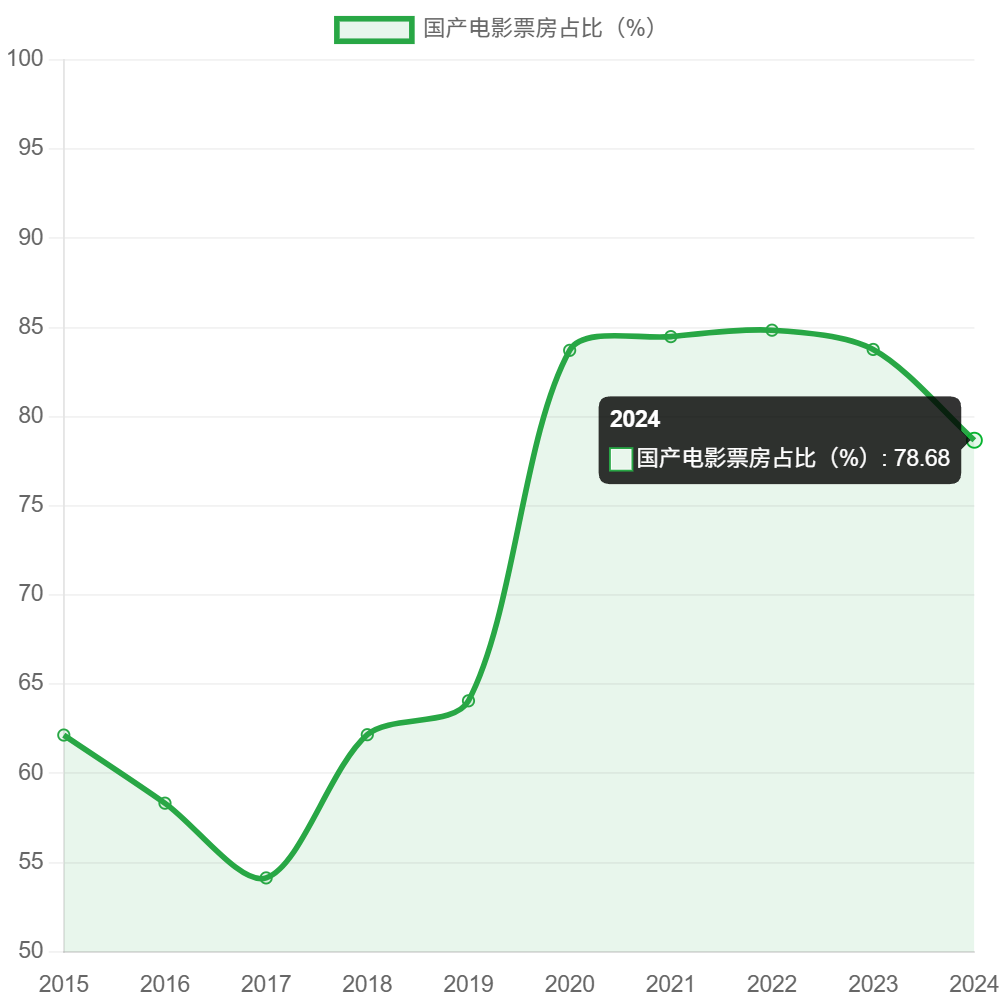

国产电影在市场中占据主导地位的格局日益稳固。2015 年,国产电影票房占比为 62.15%,此后逐年提升:2019 年 64.07%,2020 年 83.72%,2021 年 84.49%,2022 年 84.85%。虽然 2023 年和 2024 年占比有所回落,分别为 83.77% 和 78.68%,但仍保持在 78% 以上的高位。

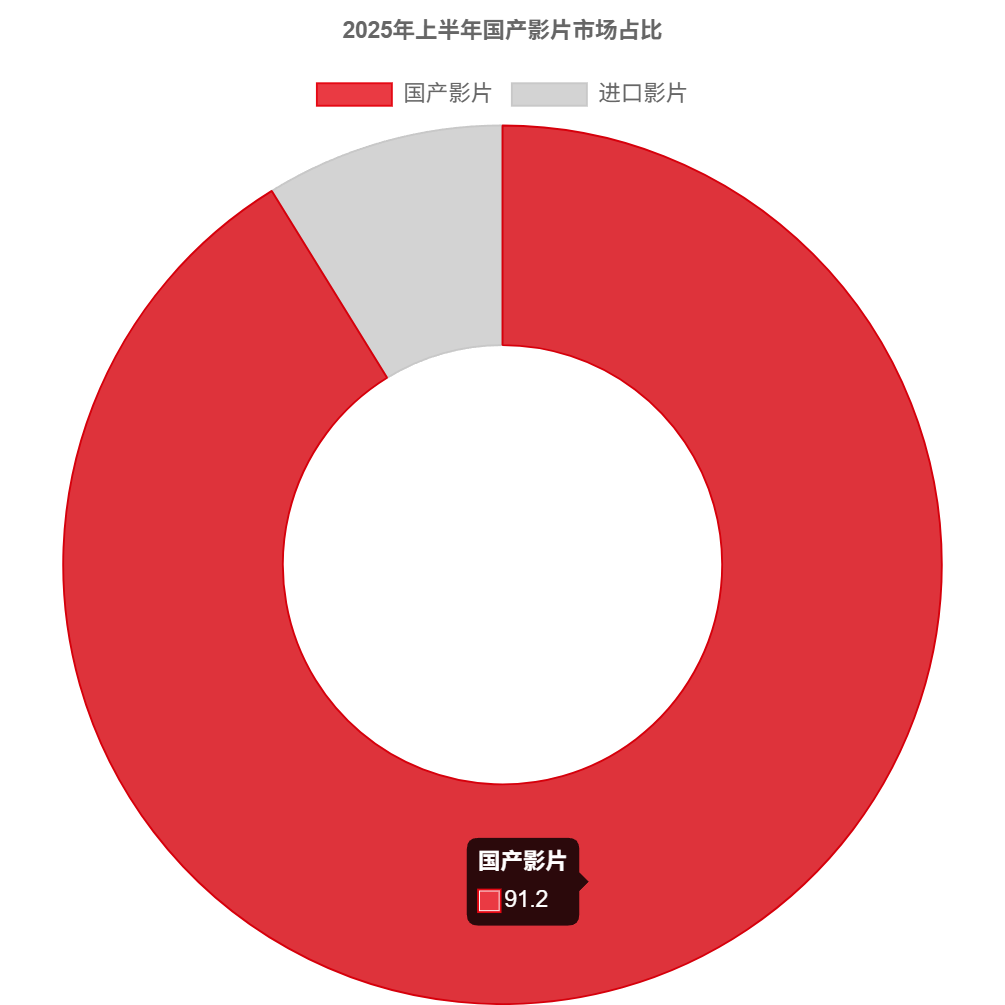

2025 年的数据显示出更加强劲的本土优势。上半年国产影片份额升至 91.2%,国庆档国产影片票房占比更是高达 98.93%。这种压倒性优势反映出中国观众对本土文化内容的强烈认同,也显示出国产电影在内容质量和市场竞争力上的显著提升。

进口片的市场表现则相对疲软。2024 年进口影片 76 部,票房占比接近两成,连续三年小幅回升,但已连续两年没有出现 10 亿以上票房的作品。在年度 TOP10 新片中,前七名均为国产片,好莱坞电影的影响力明显下降。这一变化既反映了国产电影竞争力的提升,也可能与进口片配额调整、观众审美偏好变化等因素有关。

二、中国电影的国际地位评估

2.1 全球市场规模与地位

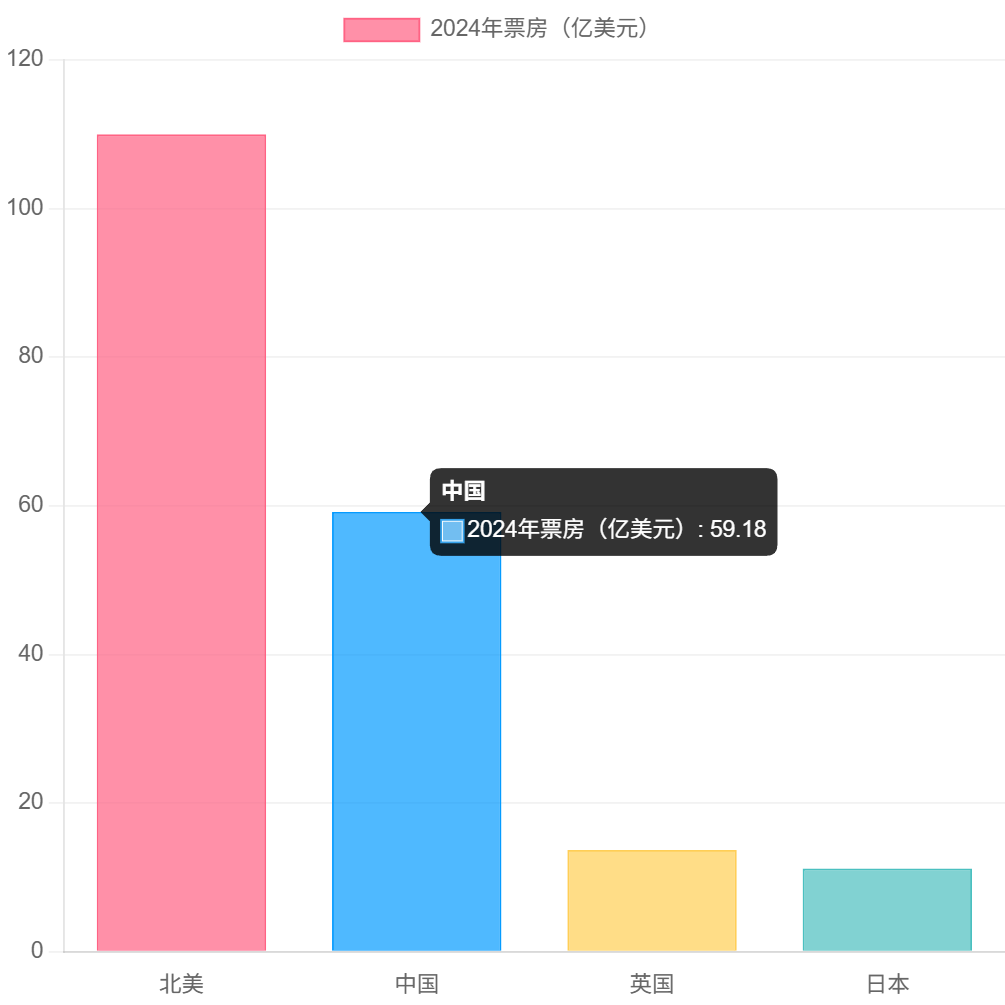

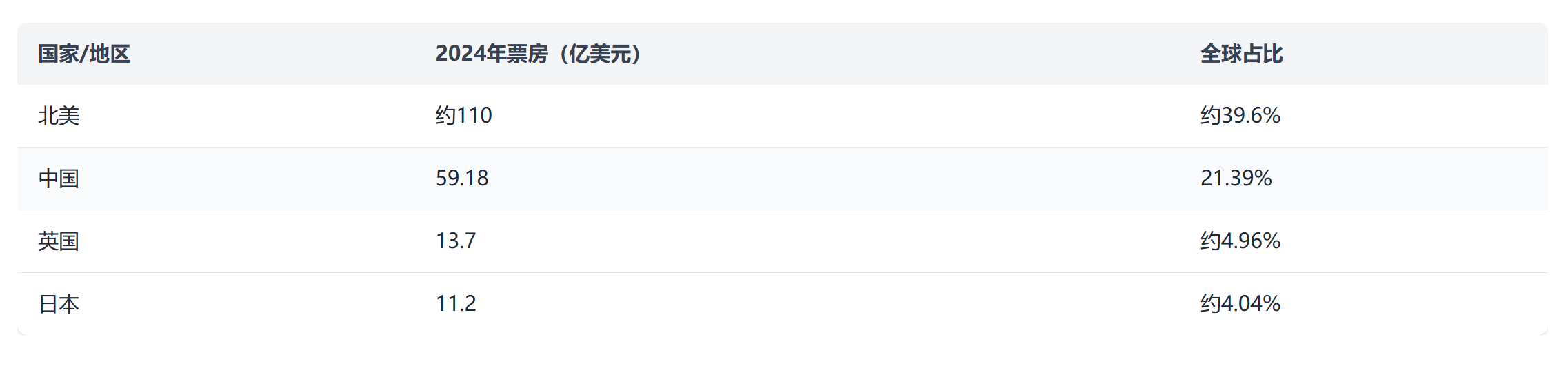

中国已稳固确立了全球第二大电影市场的地位。2024 年,中国电影市场以 59.18 亿美元的票房位列全球第二,仅次于北美市场,占全球票房的 21.39%。虽然票房规模较 2023 年的 77.2 亿美元有所下降,但仍保持着全球第二的位置,且领先第三名英国(13.7 亿美元)和第四名日本(11.2 亿美元)甚远。

2025 年的最新数据显示出中国电影市场的强劲复苏势头。截至 2 月,中国电影总票房已超过北美,跃居全球第一。这一历史性突破主要得益于春节档的爆发式增长,特别是《哪吒之魔童闹海》等现象级作品的推动。《哪吒之魔童闹海》全球总票房突破 150.19 亿元,跻身全球影史票房榜前五,成为首部进入全球票房前十的非好莱坞电影。

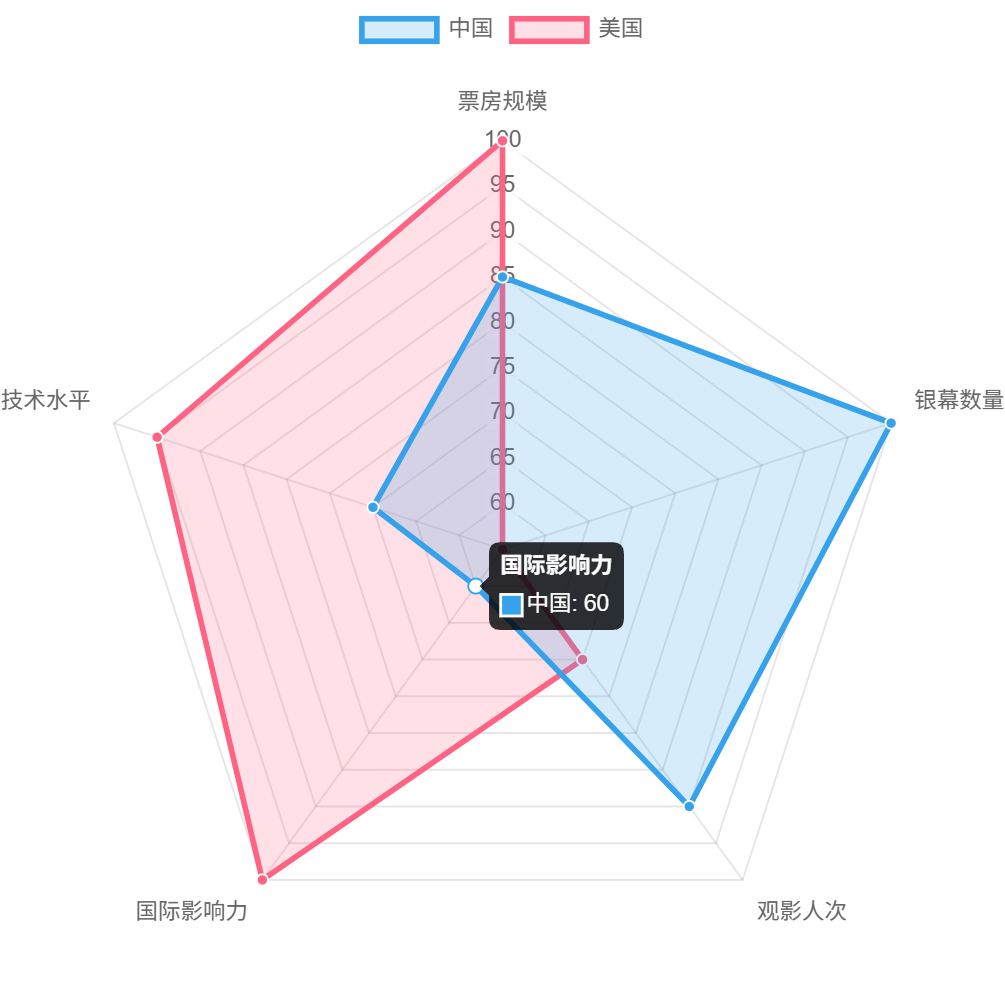

从产业规模指标看,中国在多个维度已达到或超越美国。银幕数量方面,中国以 9 万块银幕稳居全球第一,是美国银幕数量的近两倍。在观影人次方面,中国 2024 年达到 10.1 亿人次,远超美国的约 12 亿人次(考虑到人口基数差异)。这些数据表明,中国不仅是全球第二大票房市场,更在产业规模和基础设施方面具备了成为全球第一的潜力。

2.2 国际电影节获奖与文化影响力

中国电影在国际电影节的表现呈现出 "奖项与市场影响力的不对称" 特征。在欧洲三大国际电影节(戛纳、威尼斯、柏林)中,中国电影近年来获奖数量有限。2024 年第 74 届柏林国际电影节,中国影片未能获得主竞赛单元重要奖项。在其他国际电影节中,中国电影的表现相对较好:《白塔之光》获第十届丝绸之路电影节最佳导演奖,《三大队》获上合组织国家电影节最佳影片奖,《红丝绸》获平壤国际电影节最佳影片奖。

然而,奖项的缺失并不完全反映中国电影的国际影响力。在海外发行方面,中国电影正取得历史性突破。2025 年中国电影海外票房收入已达 1.4 亿美元(约 10 亿元人民币),超过 2024 年全年水平,海外上映国家和地区达到 46 个。其中,《哪吒之魔童闹海》海外票房达 6,900 万美元,成为近年来海外票房最高的国产电影。

更重要的是,中国电影正在改变全球观众对中国文化的认知。美国观众表示通过中国电影看到了中国的社会风貌,加深了对中国的了解。一位美国影迷在烂番茄网站留言:"从未想过中国动画能将神话与现代技术结合得如此完美,哪吒的 ' 不认命 ' 精神让我热泪盈眶"。这种文化共鸣的建立,远比单纯的票房数字更有意义。

2.3 技术创新与制作水平

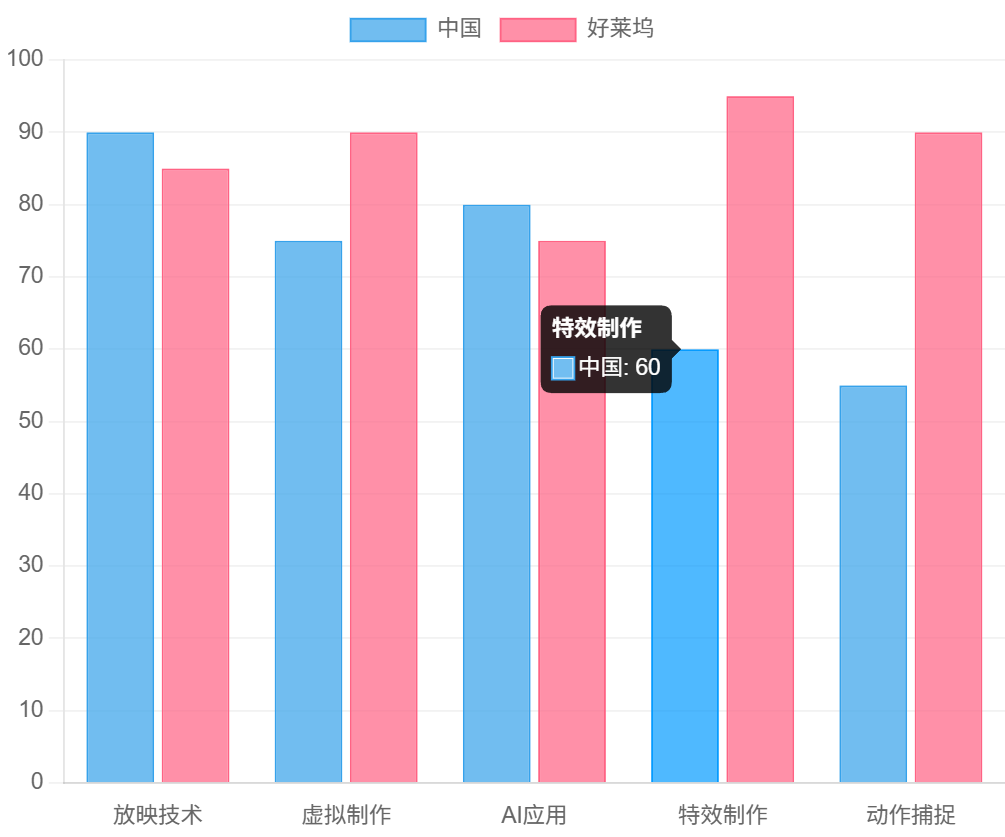

中国电影技术创新正在实现从跟跑到并跑的转变。在放映技术方面,中国已实现 100% 银幕数字化,自主研发的 CINITY 放映系统支持最高 120 帧 / 秒的高帧率格式,达到当前所有放映系统的最高标准。在虚拟制作技术方面,中影基地的云计算中心自主研发了全数字虚拟拍摄系统,整合了绿幕、光学跟踪、游戏引擎、虚拟现实等技术;横店影视城储备了超 8,000 分钟数字高清全景影像素材、4,000 多个三维模型库。

AI 技术的应用正在重塑电影制作流程。利用 AI 译制作品的准确率已达 95%,AI 技术可将影片帧率从 24 帧提升到 48 帧。在实际创作中,AI 十几分钟就能自动生成分镜头和动态预演,大幅提升了创作效率。青岛东方影都的车载移动式三维扫描阵列由 150 台相机组成,可生成高精度的人物模型,代表了中国在数字扫描技术方面的先进水平。

然而,与好莱坞相比,中国电影在某些技术领域仍存在差距。部分业内人士认为,中国电影特效水平与美国相比仍落后至少 50 年。在高端特效制作、动作捕捉技术、虚拟角色创建等方面,中国电影仍需要依赖海外团队。但这种差距正在快速缩小,《流浪地球 2》完成了 3,000 多个视效镜头和 1,000 多个面部特效,甚至攻克了 "人脸年轻化" 这一技术难题,显示出中国电影工业的巨大进步。

2.4 与欧美电影产业的对比分析

从产业结构看,中美电影产业呈现出不同的发展模式。美国电影产业以好莱坞六大公司为主导,形成了高度集中的产业格局,控制着全球主要的发行渠道和银幕资源。相比之下,中国电影产业的市场集中度相对较低,万达院线虽然连续八年市场份额增长,2024 年市场占有率达 17.49%,但其他院线的票房占比均未超过 10%。

在内容创作方面,美国电影以商业大片为主,注重视觉奇观和工业化生产,在科幻、动作、超级英雄等类型片领域具有绝对优势。中国电影则呈现出更加多元化的特征,既有《流浪地球》系列这样的科幻大片,也有《我不是药神》这样的现实题材作品,还有《哪吒之魔童闹海》这样的动画电影,显示出更强的题材多样性。

从国际影响力看,美国电影仍占据全球市场的主导地位。2024 年全球票房前十中,好莱坞电影占据 9 席,仅中国的《热辣滚烫》以 4.9 亿美元票房位列第十。但中国电影的崛起势头明显,《哪吒之魔童闹海》的全球成功标志着非好莱坞电影开始打破好莱坞的垄断地位。

在技术创新方面,美国在电影工业的核心技术领域仍保持领先,特别是在特效制作、虚拟摄影、后期处理等方面拥有成熟的产业体系和技术标准。中国则在某些细分领域实现了突破,如 CINITY 高帧率放映系统、AI 辅助创作工具等,显示出 "换道超车" 的可能性。

三、不同区域观影偏好差异分析

3.1 中国不同线级城市的观影特征

中国不同线级城市的观影偏好呈现出显著的差异化特征。在题材偏好方面,一二线城市观众青睐现实题材与大场面影片,偏好反映现实共鸣的作品;而三四线城市观众则更喜欢偏感性的影片及动画片,更注重电影的故事性和娱乐性。

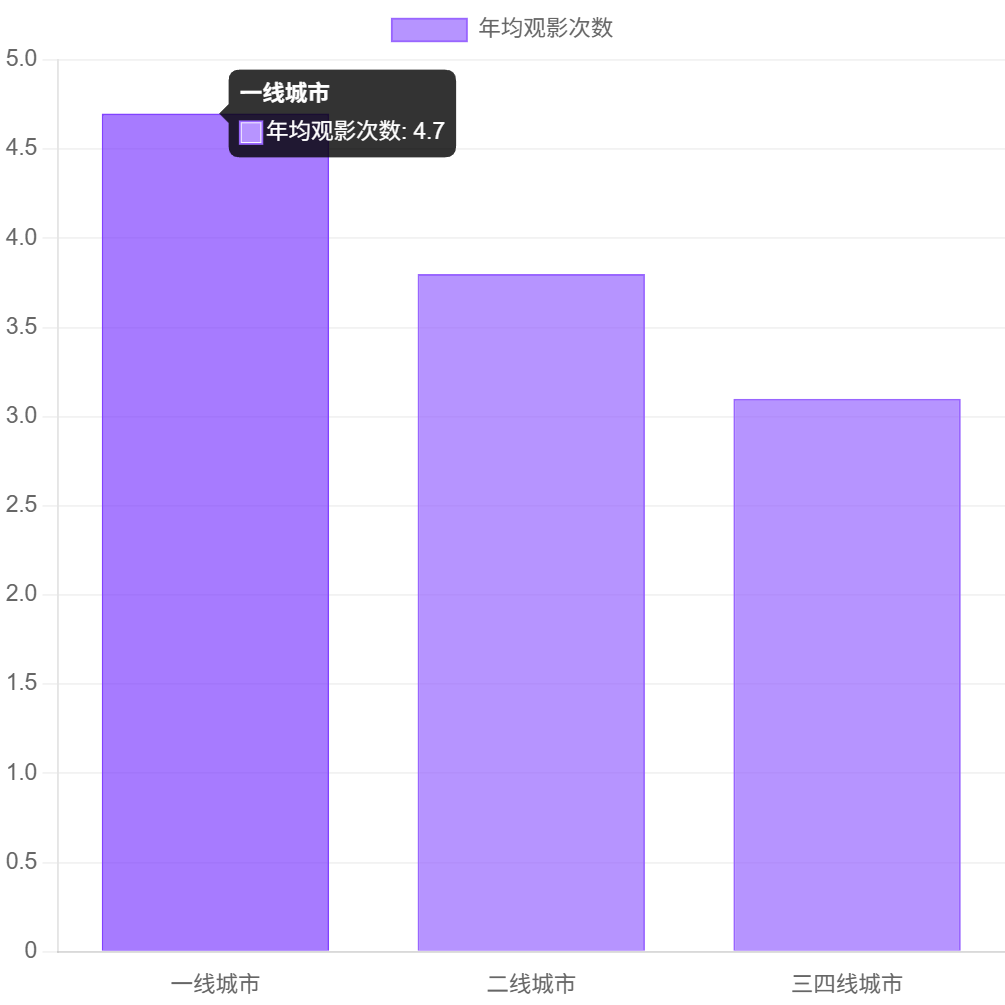

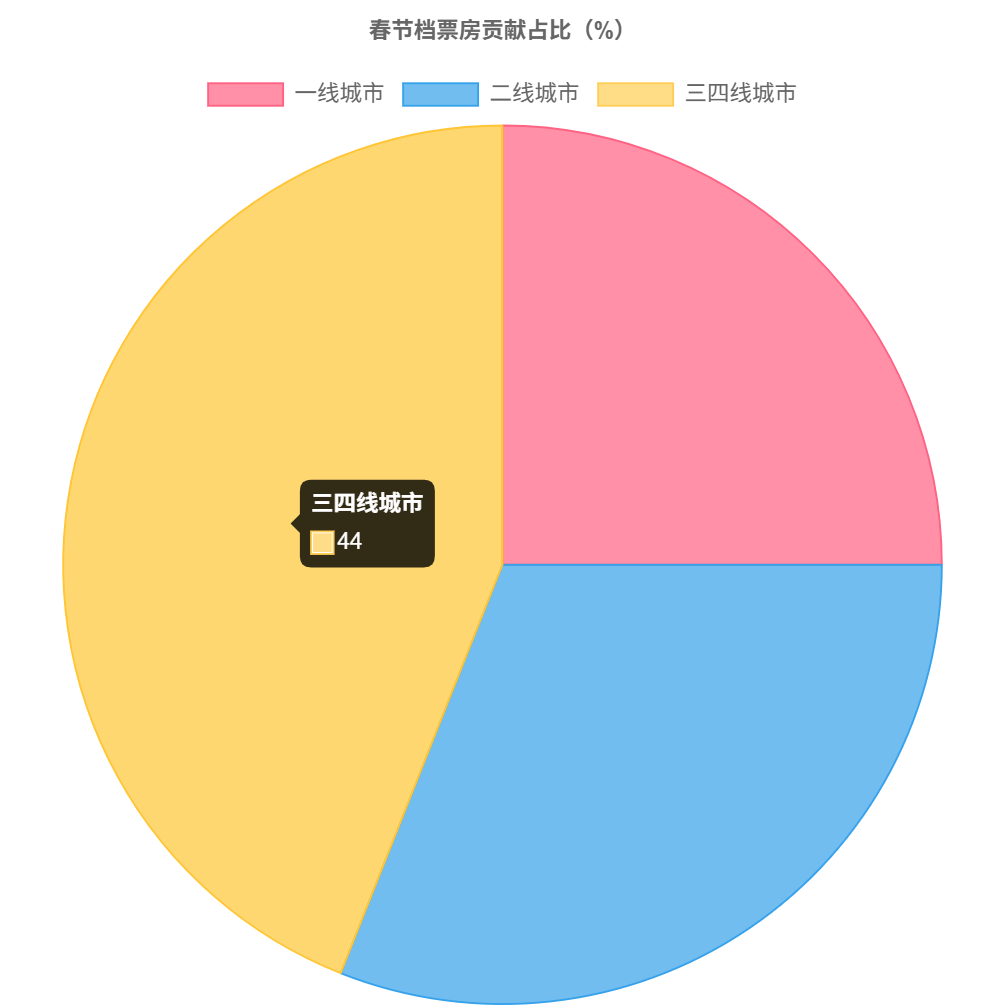

从观影频次看,一线城市观众年均观影 4.7 次,明显高于三四线城市的 3.1 次。但值得注意的是,三四线城市在春节档等重要档期的票房贡献率却高出一线城市 9 个百分点,显示出下沉市场在特定时期的强大消费能力。这种 "平时低频、档期爆发" 的特征,反映出三四线城市观众的观影行为更多受到社交需求和节日氛围的驱动。

不同线级城市的购票习惯也存在差异。三四线城市中老年群体仍保留线下窗口购票习惯,部分影院为此设置了现金购票专窗。而一线城市观众则高度依赖线上购票平台,对观影体验的要求更高,愿意为 IMAX、杜比影院等高端影厅支付溢价。

从内容选择的角度看,一线城市观众对电影品质的要求较高,更注重电影的艺术价值和思想内涵,偏好进口大片、国产大片以及优质国产电影。二线城市观众则对喜剧、爱情、青春等题材的电影较为关注,同时对国产电影的喜爱程度在不断提高。三线及以下城市观众更注重电影的娱乐性和普及性,对票价更为敏感,但对本土文化内容的认同感更强。

3.2 欧美观众对中国电影的接受度

欧美观众对中国电影的接受度正在发生积极变化,但仍存在明显的文化隔阂。在传统认知中,欧美观众对中国电影的印象主要停留在功夫片、武侠片等类型上。然而,近年来中国电影的题材多元化正在改变这种刻板印象。

美国市场的数据显示出复杂的图景。一方面,作为全球最大的电影输出国,北美市场留给美国之外影片的空间极其有限,史上只有《卧虎藏龙》一部华语影片票房超过 1 亿美元。另一方面,《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《抓娃娃》等影片在登陆美国院线后,收获了良好反响,美国观众和影评人给予了积极评价。

欧洲市场对中国电影的接受度相对较高。《封神第一部:朝歌风云》在欧洲德语地区开画即有 162 家影院上映,创下近年来华语片的最好开画成绩;在法国进行的两天特殊点映,共收到预约影院 146 家,超过 215 块银幕,场场爆满,且观众均以法国人为主。这种成功部分得益于欧洲观众对东方文化的好奇心,以及中国电影在视觉呈现上的进步。

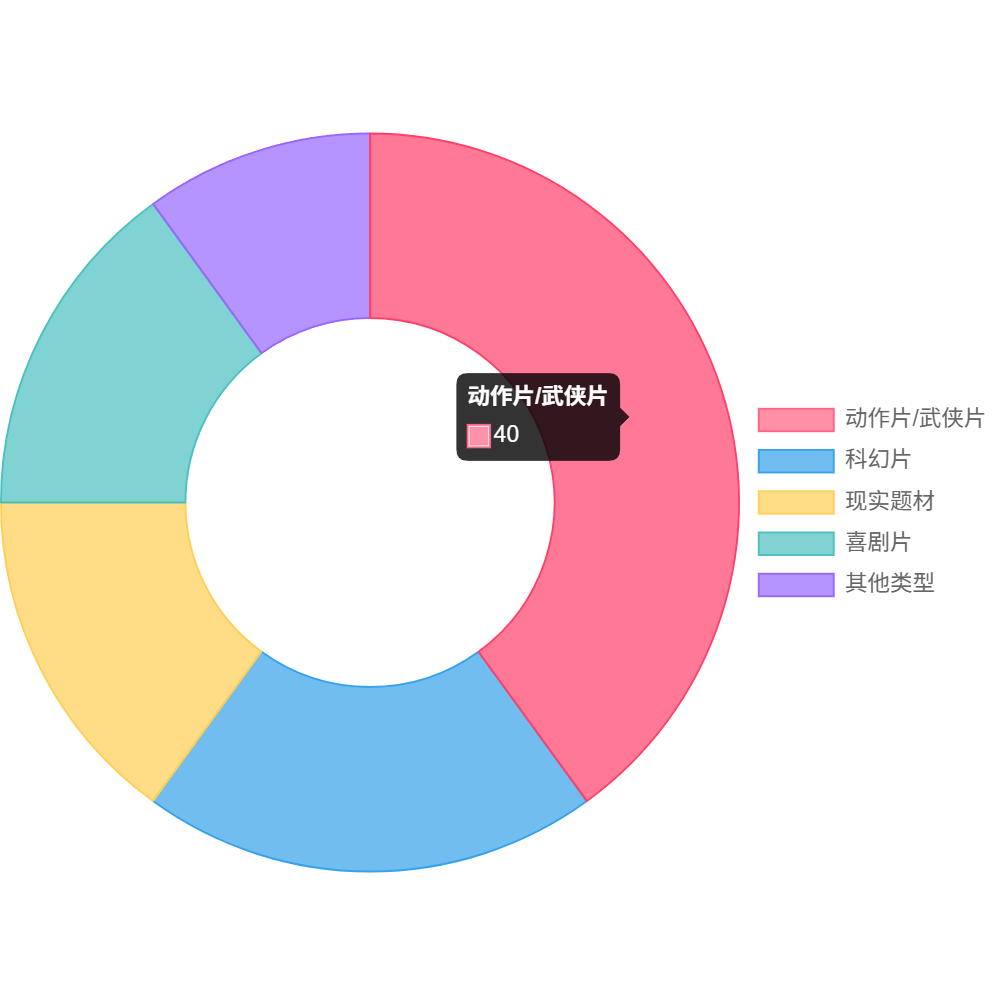

从题材偏好看,欧美观众对中国电影的接受呈现出明显的选择性。动作片、武侠片因其视觉冲击力强、文化障碍小,仍是最受欢迎的类型。但《我不是药神》这样接地气、有温度的现实题材影片,因其触及普通人生存困境的真挚情感,也跨越了文化隔阂,让许多海外观众看到了中国电影的多元面貌。

值得注意的是,中国科幻电影正在欧美市场获得新的认知。海外观众发现,与西方科幻作品对个人英雄主义的推崇不同,中国科幻电影更倾向于展现集体智慧与拯救人类的责任感,这种价值观的差异反而成为了一种吸引力。

3.3 东南亚市场的中国电影表现

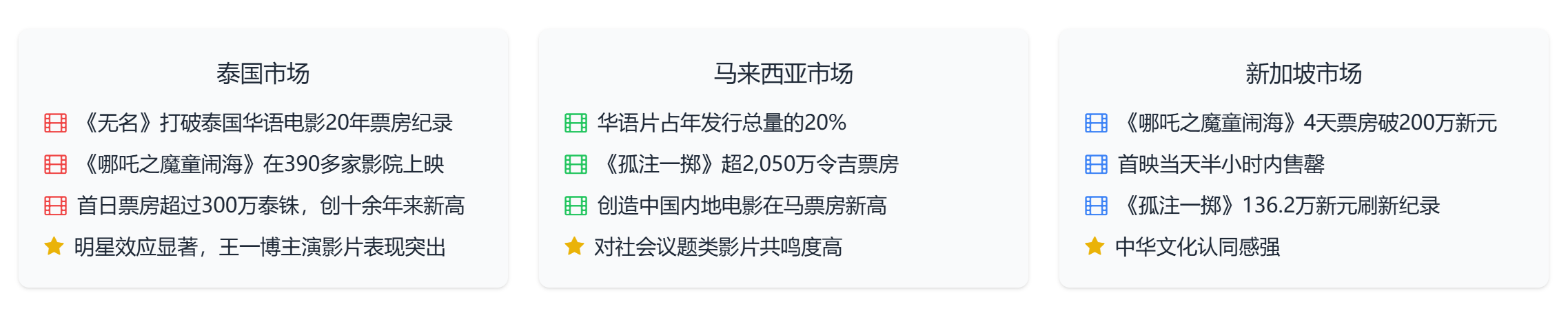

东南亚市场是中国电影海外拓展最成功的区域,文化亲近性成为关键驱动因素。在泰国市场,中国电影表现尤为突出。《无名》打破了泰国华语电影 20 年来的票房纪录,成为近三年来在泰国票房最高的中国电影。《哪吒之魔童闹海》在泰国 390 多家影院上映,首日票房超过 300 万泰铢,创十余年来华语电影新高。

马来西亚市场对中国电影的接受度同样很高。华语片占马来西亚每年院线发行电影总量的 20%,显示出稳定的市场需求。《孤注一掷》以超 2,050 万令吉的票房成绩创造了中国内地电影在马来西亚的票房新高。

新加坡市场的数据更加令人振奋。《哪吒之魔童闹海》成为当地最卖座的中国电影,上映 4 天票房突破 200 万新元(约合 1,100 万元人民币),首映当天不到半小时便全部售罄,连续六天蝉联单日票房冠军。《孤注一掷》也以 136.2 万新元的票房超过《战狼 2》,刷新了中国内地电影在新加坡的票房纪录。

东南亚观众对中国电影的偏好呈现出几个特点:一是对明星效应的高度敏感,如王一博主演的《无名》《热烈》在泰国的成功很大程度上得益于其在当地的知名度;二是对社会议题的共鸣,《孤注一掷》因触及电信诈骗这一东南亚地区同样存在的社会问题而获得成功;三是对中华文化的认同感,特别是在马来西亚和新加坡等华人较多的国家,中国电影成为连接文化认同的重要纽带。

从发行策略看,中国电影在东南亚市场采取了本土化的运营方式。如《哪吒之魔童闹海》在泰国上映时,40% 为泰文配音版,60% 为中文原声字幕版,以满足不同观众的需求。这种 "一区一策" 的精准传播策略,有效提升了中国电影在当地的接受度。

3.4 不同年龄层的观影偏好演变

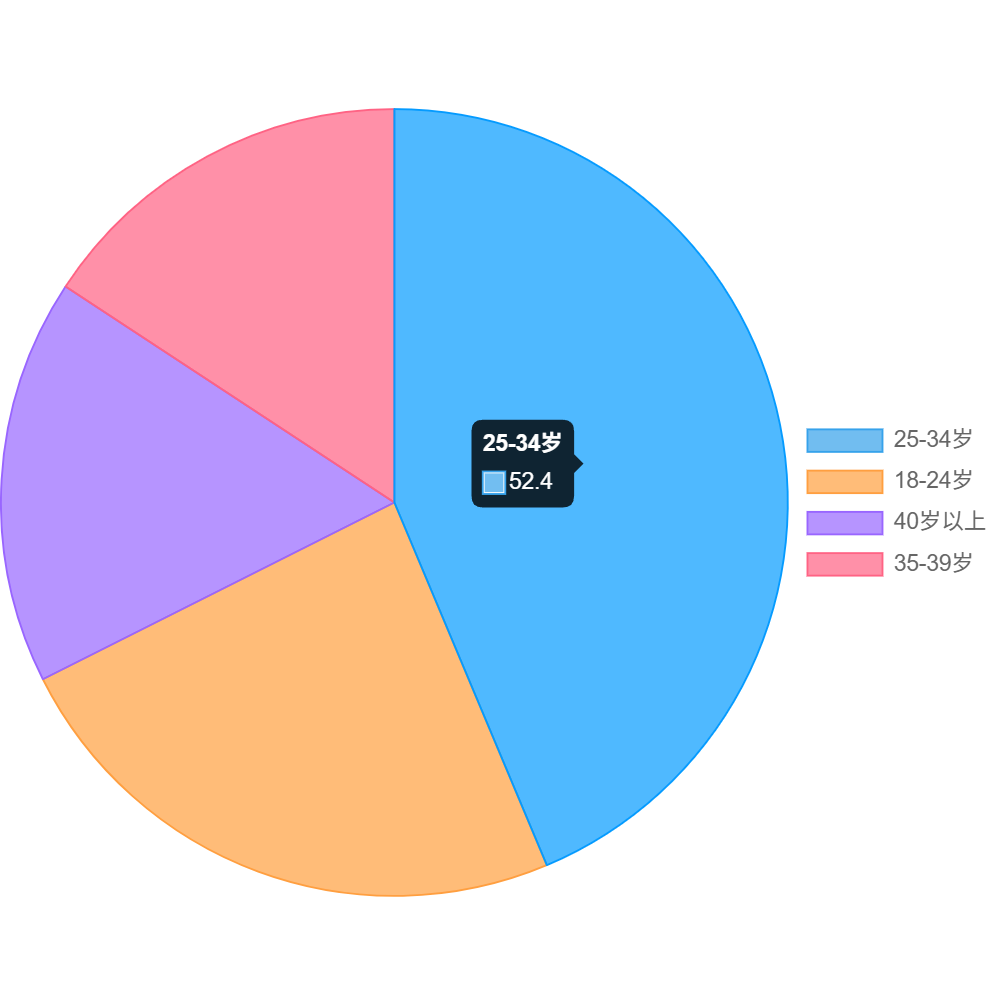

中国电影观众的年龄结构正在发生深刻变化,这种变化直接影响着内容创作和市场策略。2024 年的数据显示,25-34 岁群体仍是主力消费人群,占总观影人数的 52.4%,但 18-24 岁的 Z 世代占比已提升至 28.7%。更值得关注的是,40 岁以上观众群体历史性地突破了 20% 大关,部分影片如《金陵影楼》40 岁以上观众占比高达 34.1%。

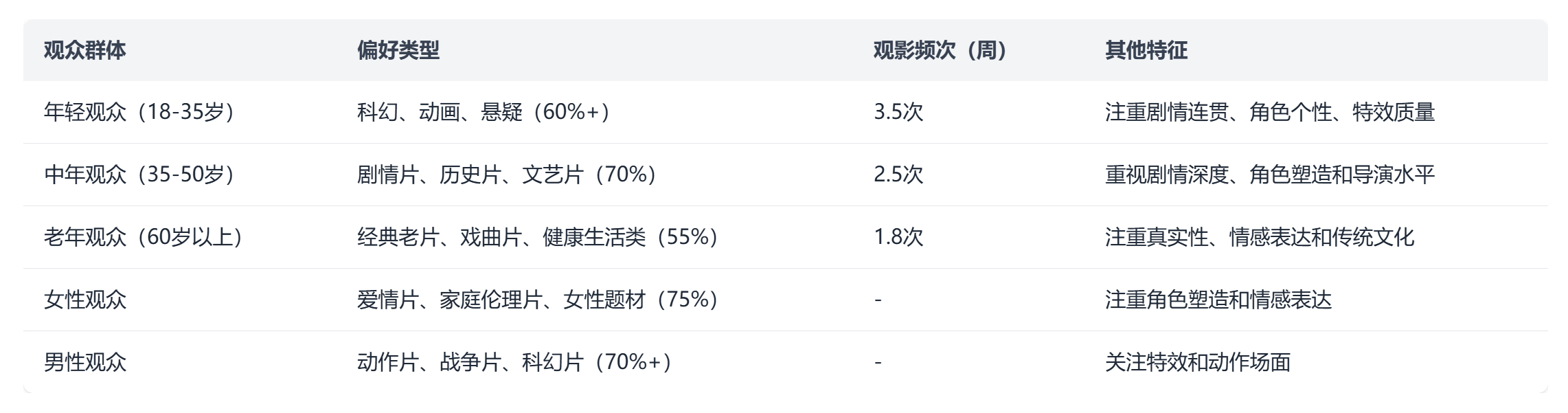

年轻观众(18-35 岁)的偏好特征明显。他们对科幻、动画、悬疑类电影表现出较高兴趣,占比超过 60%,对 IP 改编、动漫电影及社交型观影体验的偏好正在重塑内容生产逻辑。年轻观众的观影时间多集中在周末及节假日,平均每周观影次数为 3.5 次,对影视作品的评价注重剧情的连贯性和角色的个性化,对特效和画面质量的要求较高。

中年观众(35-50 岁)的偏好更加多元化。他们更偏好剧情片、历史片和文艺片,占比达到 70%,对电影中的剧情深度、角色塑造和导演水平有较高要求。这一群体的观影时间相对分散,但周末观影人数明显增加,平均每周观影次数为 2.5 次。值得注意的是,35-44 岁年龄段的个体观影行为中,剧情片偏好度高达 51.2%,文艺片消费频次较 Z 世代高出 160%。

老年观众(60 岁以上)的观影习惯呈现独特特征。他们对经典老片、戏曲片和健康生活类影视作品兴趣浓厚,占比约 55%,对电影中的真实性、情感表达和传统文化有较高要求。老年观众的观影时间主要集中在下午和晚上,平均每周观影次数为 1.8 次,更倾向于观看具有回忆价值和亲情价值的电影。

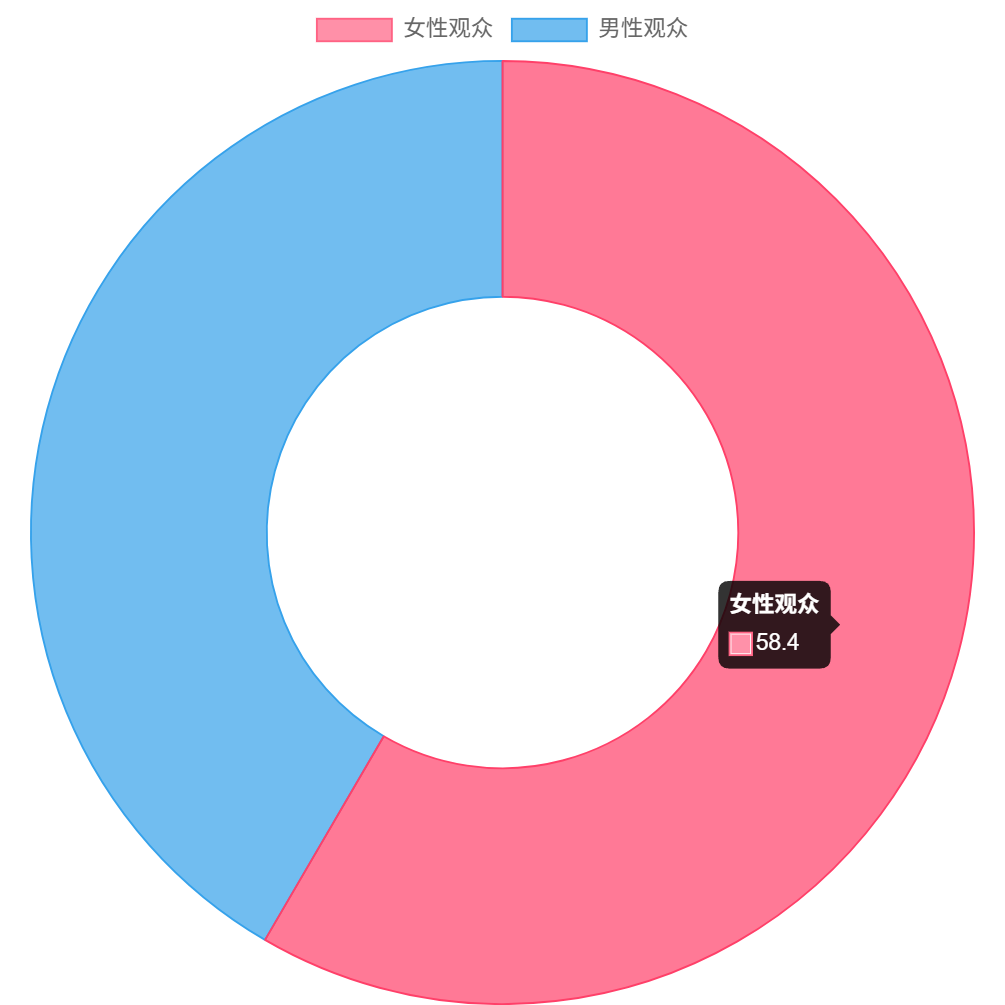

性别差异也是影响观影偏好的重要因素。2024 年女性观众占比达到 58.4%,男性观众占比为 41.6%。女性观众对爱情片、家庭伦理片和女性题材影片兴趣浓厚,占比达到 75%,更注重影视作品中的角色塑造和情感表达。男性观众则对动作片、战争片和科幻片兴趣较高,占比超过 70%,对影视作品的特效和动作场面有较高要求。

四、影响中国电影未来发展的关键因素

4.1 技术变革:AI 与虚拟制作的颠覆性影响

人工智能和虚拟制作技术正在从根本上改变电影产业的生产方式和创作逻辑。在虚拟制作方面,上海电影技术厂 AI 创智生态中心已构建 "算力池 + 应用场景" 创新模式,其百卡规模的影视专属算力平台通过高精度扫描与 3D 高斯泼溅 AI 技术,可以将电影场景制作成本降低 2/3。这种成本的大幅下降将使更多中小成本影片能够使用高质量的视觉特效。

AI 技术在创作环节的应用正在突破传统边界。"AI+VR 电影引擎" 的新型创作架构已经出现,导演只需设定基本剧情框架或主题概念,AI 系统即可基于海量数据训练模型,自动生成多个具有逻辑连贯性和情感张力的故事版本,并通过 VR 环境进行可视化预演。这种技术革新不仅提高了创作效率,更可能催生出全新的电影叙事方式。

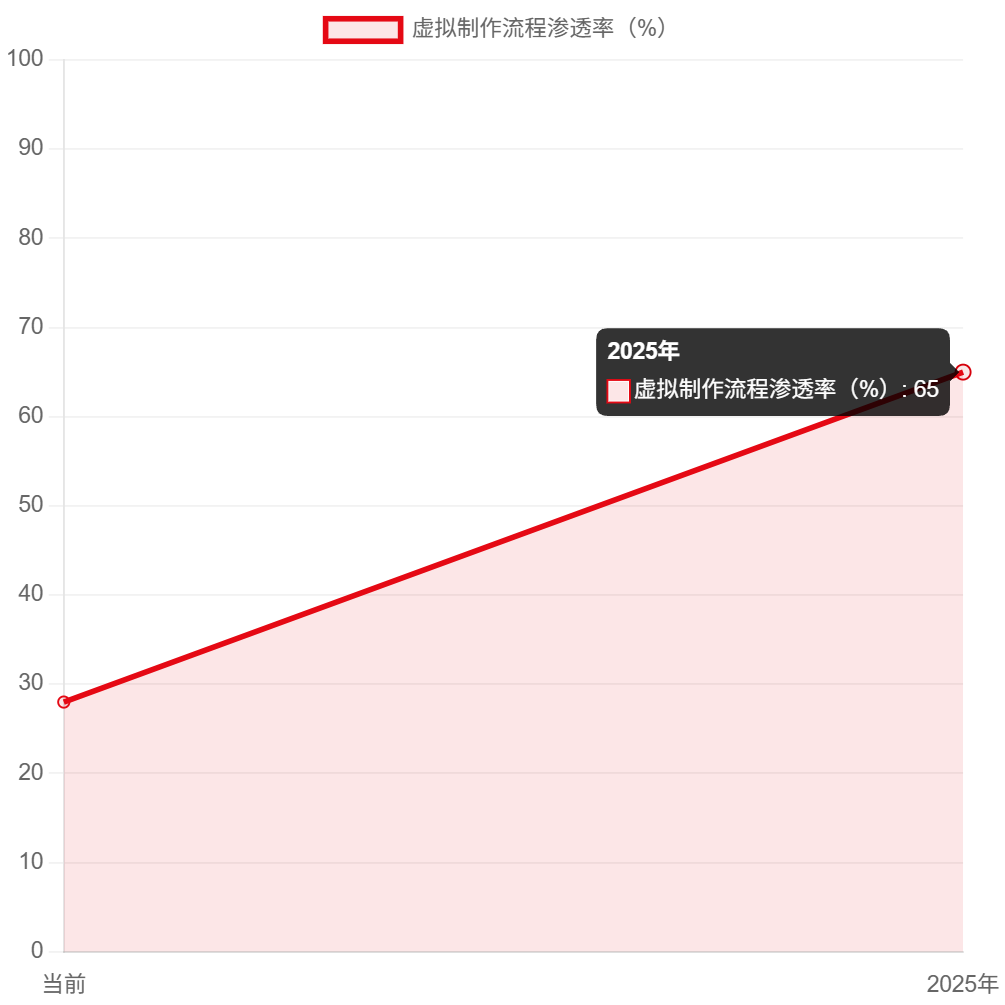

虚拟制作技术的普及速度超出预期。数据显示,虚拟制作流程渗透率预计从当前的 28% 提升至 2025 年的 65%,实时渲染引擎应用场景将扩展至预演、VR 摄制等全流程。中影基地和横店影视城的虚拟制作设施已经达到国际先进水平,为中国电影工业化生产提供了坚实基础。

然而,技术变革也带来了新的挑战。一方面,技术门槛的降低可能导致内容同质化加剧;另一方面,如何在技术驱动与艺术创作之间找到平衡,避免技术凌驾于内容之上,是中国电影必须面对的课题。此外,AI 技术在版权、伦理等方面的争议,也需要在发展中逐步规范。

4.2 政策环境:从扶持到规范的演变趋势

中国电影产业政策正在经历从 "大水漫灌" 到 "精准滴灌" 的转变。在创作扶持方面,国家电影局实施了更加精准的资助政策。2025 年度电影精品专项资金资助项目要求导演年龄在 45 周岁以下,体现了对青年创作者的重视。同时,票房奖励机制显著升级:故事影片国内票房达到 1 亿元开始奖励,动画影片 5000 万元开始奖励,最高奖励额度从此前的 1000 万元提升至 3000 万元。

在市场规范方面,政策调控更加注重公平竞争和产业健康发展。2024 年 8 月,国家电影局举办全国电影惠民消费季;2024 年 12 月至 2025 年 2 月,启动 "跨年贺岁 喜迎新春 —— 全国电影惠民消费季",国家投入不少于 6 亿元观影消费补贴,覆盖贺岁、元旦、春节等重要档期。这种消费补贴政策既刺激了市场需求,也体现了政府对电影产业的支持。

税收政策的优化为产业发展提供了更多空间。2024 年,国家深化文化领域税收改革,针对影视制作、发行、放映等环节推出结构性减税措施。月销售额不超过 15 万元的企业免征增值税政策惠及超过 80% 的独立制片公司和后期制作机构。这种普惠性减税政策有效降低了中小影视企业的运营成本。

国际合作政策呈现出更加开放的姿态。2025 年 5 月,国家电影局发布《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》,鼓励香港、澳门服务提供者在内地投资设立电影制作公司,港澳投资电影制作公司可作为第一出品单位提交电影的立项和审查申请。同时,适度减少美国影片进口数量的政策调整,为国产电影创造了更大的市场空间。

值得关注的是,政策制定正在更加注重产业生态的整体平衡。从单纯的票房导向转向内容质量和文化价值并重,从政府主导向市场机制和政府引导相结合转变,这些变化将对中国电影产业的长期发展产生深远影响。

4.3 市场需求:从大众化到分众化的转型

中国电影观众的需求正在发生根本性变化,从追求 "大片效应" 转向寻求 "精准匹配"。观众的娱乐选择日益多元,短视频、微短剧等占据了大量碎片化时间,吸引观众走进影院的难度越来越高。同时,观众的口味变得十分分化,不同观众喜欢不同形态的电影,一部电影想吸引更大量观众变得更有挑战性。

从消费行为看,观众正在从被动接受转向主动选择。当下观众已经不再满足于被动接受标准化的电影产品,而是根据自身的文化需求、审美偏好和经济能力主动选择电影内容。这种变化要求电影创作者必须更加精准地把握不同群体的需求,提供差异化的内容产品。

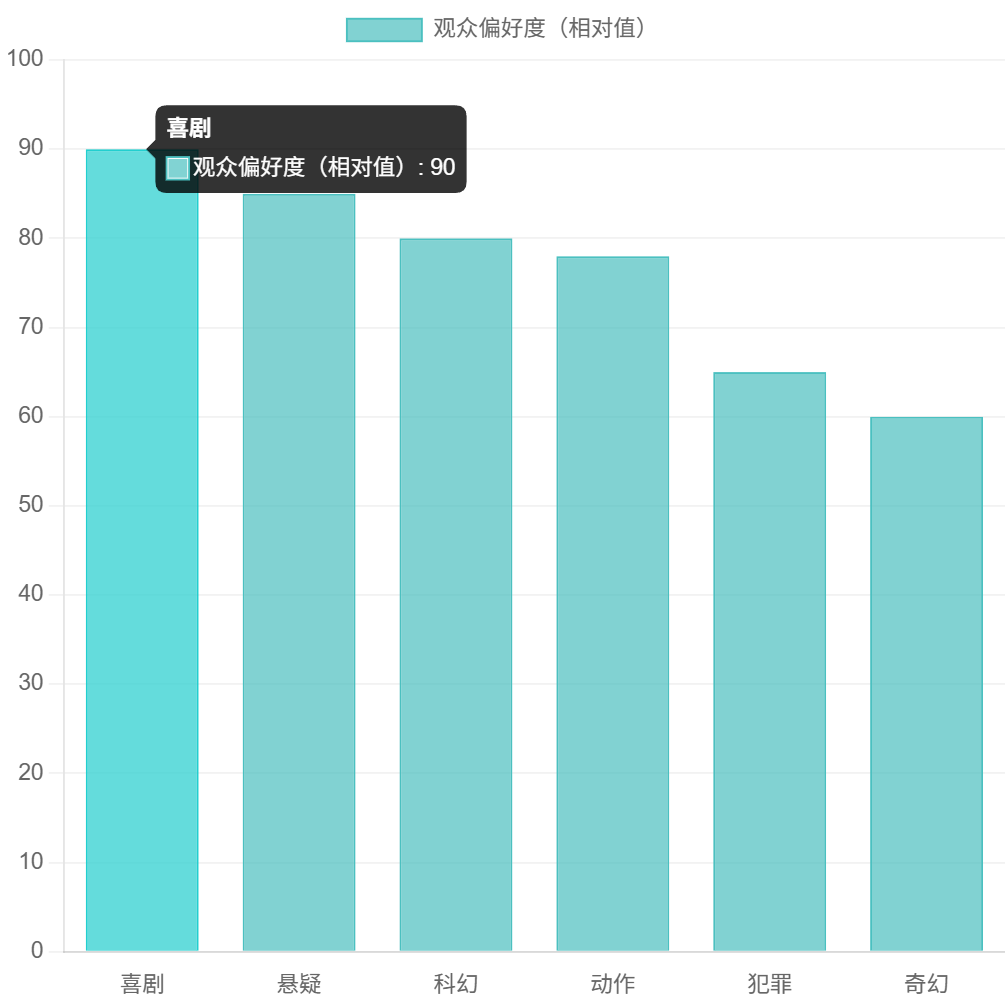

从内容偏好看,观众对电影类型的需求呈现多元化特征。灯塔研究院的调研显示,观众最青睐的电影类型是喜剧、悬疑、科幻、动作四种,其次是犯罪、奇幻类型电影。这种多元化需求既为类型片创作提供了广阔空间,也对创作者的创新能力提出了更高要求。

年轻观众群体的崛起正在重塑市场格局。18-24 岁的 Z 世代占比已提升至 28.7%,他们对 IP 改编、动漫电影及社交型观影体验的偏好正在深刻影响内容生产逻辑。同时,40 岁以上观众群体的扩大也为现实题材、历史题材等类型片提供了新的市场空间。

这种分众化趋势对产业运营模式提出了新要求。传统的 "大制作、大明星、大营销" 模式可能不再适用于所有类型的影片。未来需要建立更加精细化的市场细分体系,针对不同群体制定差异化的创作、发行和营销策略。

4.4 国际环境:地缘政治与文化输出的双重影响

国际环境的复杂性正在深刻影响中国电影的国际化进程。一方面,"一带一路" 倡议为中国电影海外传播提供了重要平台。2013-2015 年间,沿线国家对中国电影的兴趣和认可度达到了十年间的高峰。尽管 2020-2023 年间面临新冠疫情、逆全球化趋势和地缘政治挑战,中国电影的海外传播并未完全受阻,而是在不断适应新环境和探索新机遇。

另一方面,地缘政治风险的加剧对跨国影视合作造成了一定影响。各国数据保护及内容审查政策的变化,影响了跨国资本流动方向。美国对中国电影的市场准入限制依然严格,北美市场留给中国电影的空间极其有限。这种政治化倾向不仅限制了商业合作,也阻碍了文化交流。

然而,中国电影的文化输出正在找到新的突破口。通过影视作品,中国成功设置了国际舆论议程,将 "东方神话" 转化为全球文化消费的焦点,削弱了西方中心主义的叙事霸权。《哪吒之魔童闹海》在全球的成功,标志着非西方国家在文化领域发起的 "去西方化" 挑战取得了重要突破。

从合作模式看,中国电影正在探索更加灵活的国际合作路径。《中外合作摄制电影片管理规定》的实施,为中外电影合作提供了制度保障。同时,"全周期发行前置" 理念的提出,主张在剧本开发阶段引入国际顾问团队,通过叙事微调提升文化共鸣度。这种前瞻性的合作模式有助于中国电影更好地适应国际市场需求。

未来,中国电影的国际化需要在坚持文化自信的同时,更加注重国际表达和本土化运营。通过 "一区一策" 的精准传播策略,在不同市场采取差异化的内容选择和推广方式,才能真正实现中国电影的全球化发展。

五、中国电影产业未来十年发展趋势预测(2025-2035 年)

5.1 市场规模与产业结构预测

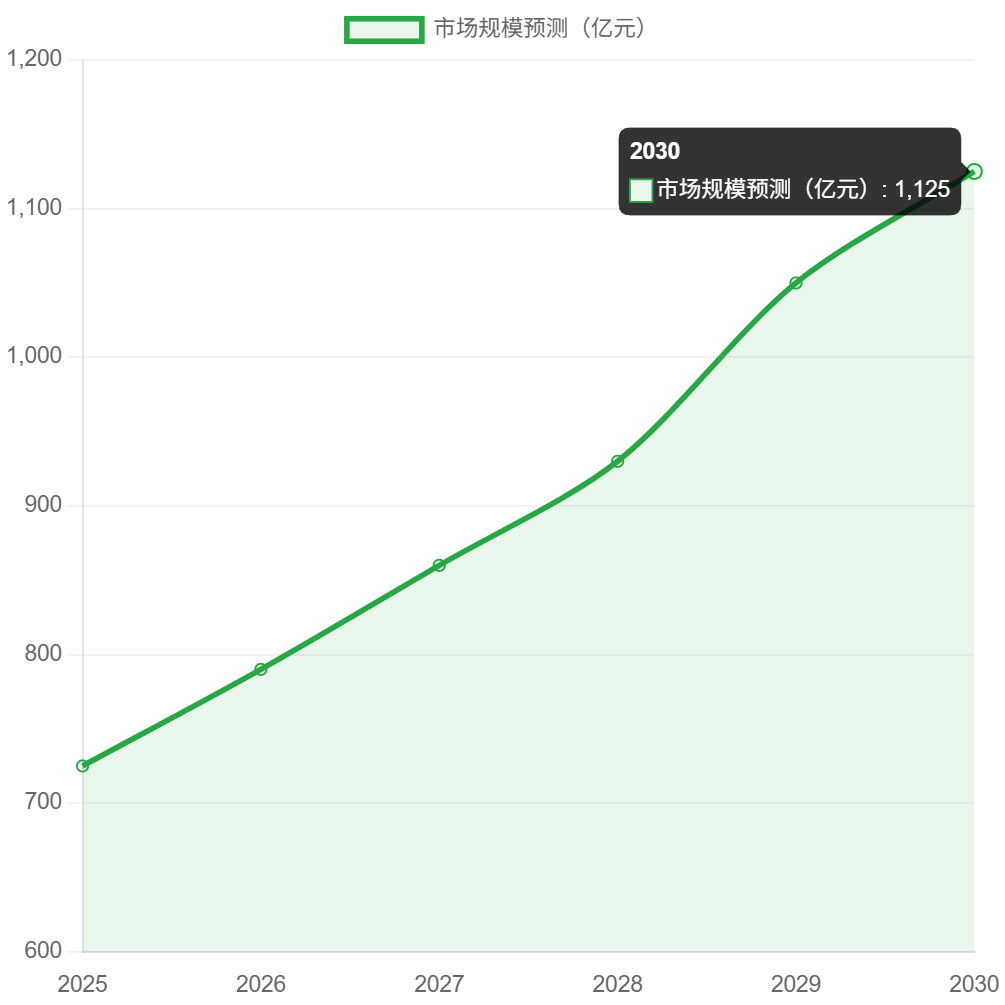

基于当前的发展态势和多重驱动因素,中国电影市场在未来十年将呈现稳健增长态势,但增长模式将发生根本性转变。亿媒网观察多家机构的预测,中国电影市场规模将在 2025 年突破 650-800 亿元,2030 年有望达到 900-1200 亿元,年均复合增长率保持在 6%-12% 区间。

从产业结构看,中国电影将从单一的票房经济向多元消费生态转型。预计到 2030 年,衍生品销售、广告植入等非票业务收入占比将突破 40%。这种结构性变化将大大提升产业的抗风险能力和盈利能力。同时,院线端的差异化竞争将加剧,点播影院、私人影吧等新业态将以每年 15% 的速度增长,为观众提供更加多样化的观影选择。

银幕数量的增长将趋于理性。根据 "十四五" 规划,到 2025 年银幕总数将超过 10 万块,但增长重点将从数量扩张转向质量提升。预计到 2030 年,中国银幕总数将达到 12 万块左右,但结构将更加优化,高端影厅(IMAX、杜比影院等)的占比将从目前的不足 10% 提升至 25% 以上。

更重要的是,中国电影市场有望在 2027 年前后超越北美成为全球最大票房市场。这一预测基于几个关键因素:一是中国庞大的人口基数和不断提升的人均观影频次;二是三四线城市市场的持续下沉;三是国产电影竞争力的不断增强;四是技术创新带来的观影体验提升。

5.2 技术革新驱动的产业升级

技术革新将成为未来十年中国电影产业升级的核心驱动力。在制作端,虚拟制作技术的应用率将从 2024 年的 12% 提升至 2030 年的 40% 以上,这将显著降低科幻、奇幻类影片的制作成本。特别是 LED 虚拟摄影棚的普及,将使更多中小成本影片能够实现高质量的视觉呈现。

AI 技术的深度应用将重塑创作流程。预计到 2030 年,AI 辅助创作将成为电影制作的标准配置,从剧本生成、分镜头设计到特效制作,AI 将渗透到创作的各个环节。同时,区块链技术的应用将使版权交易效率提升 50%,为创作者提供更好的权益保护。

在放映端,5G+8K 放映技术的普及将重构观影场景。中国电影科研所预测,2026 年超高清影厅建设投资规模将达 120 亿元,推动单银幕产出效率提升 25% 以上。更具革命性的是,VR/AR 技术的成熟将催生全新的观影模式,预计到 2030 年,沉浸式影院数量将达到 3,500 家左右,占总影院数量的1/4以上。

云技术的应用将实现电影制作的全球化协作。基于云计算技术和高速互联网的电影分布式远程跨域协同制作服务机制将日趋成熟,使全球的电影创作者能够实时协作,大大提升创作效率和资源配置效率。

5.3 内容创作的多元化与精品化

未来十年,中国电影的内容创作将呈现 "百花齐放、精品迭出" 的繁荣景象。在类型片方面,科幻电影将迎来爆发期,年产量有望从目前的 5-10 部提升至 20 部以上,以《流浪地球》系列为代表的硬核科幻将形成 20 亿级票房的基本盘。动画电影依托中国神话宇宙 IP 开发,市场份额有望从 18% 提升至 25%,年票房规模达到 200 亿元以上。

现实题材将通过多视角叙事拓展受众边界。老年题材、县域生活、少数民族文化等新视角作品将大量涌现,填补市场空白。主旋律题材将实现工业化制作与艺术表达的完美结合,在保持 35%-40% 市场占比的同时,实现思想性、艺术性、观赏性的统一。

IP 开发将成为内容创作的重要模式。中国丰富的历史文化资源和当代生活素材为 IP 开发提供了取之不尽的源泉。预计到 2030 年,基于文学作品、游戏、动漫等改编的电影将占全年产量的 30% 以上,形成 "内容 - IP - 衍生" 的完整产业链。

创作主体将更加多元化。除了传统的专业电影人,游戏设计师、动画师、短视频创作者等跨界人才将大量进入电影行业,带来全新的创作理念和表现手法。同时,青年创作者将成为主力军,45 岁以下导演的作品将占据市场的 70% 以上。

5.4 国际化进程与全球影响力提升

中国电影的国际化将在未来十年实现历史性突破。根据预测,中国电影海外票房收入占比将从目前的 6% 提升至 2030 年的 15%,绝对金额达到 100 亿元以上。通过深化与 Netflix、Disney + 等国际流媒体平台的合作,预计 2030 年国产电影海外流媒体点播收入将突破 50 亿元。

在地域布局上,中国电影将采取 "深耕周边、突破欧美、开拓新兴" 的策略。东南亚市场将成为中国电影的 "基本盘",票房占比有望达到海外总票房的 40% 以上。通过 "一带一路" 文化合作框架,中亚、东欧、非洲等新兴市场将成为新的增长点,年增速预计达到 20% 以上。

在内容策略上,中国电影将更加注重文化的普世价值。通过挖掘人类共同的情感体验和价值追求,减少文化隔阂,提升国际接受度。同时,"一区一策" 的本土化运营将成为标配,针对不同市场的文化背景和审美偏好,提供定制化的内容产品和推广策略。

合拍片将成为国际化的重要路径。预计到 2030 年,中外合拍片数量将达到每年 50 部以上,投资规模超过 100 亿元。通过与国际一流制作团队的合作,中国电影将在保持文化特色的同时,提升制作水准和国际竞争力。

5.5 2035 年建成电影强国的远景展望

根据国家电影局的规划,中国将在 2035 年建成电影强国。这一目标的实现将体现在多个维度:

在产业规模上,中国将成为全球第一大电影市场,年度票房超过 1500 亿元,占全球票房的 35% 以上。电影产业总产值将达到 5000 亿元,成为国民经济的重要支柱产业。

在创作实力上,中国将拥有一批具有国际影响力的电影艺术家和作品。每年将有 10 部以上影片进入全球票房前 100 名,5 部以上影片获得国际 A 类电影节重要奖项。中国电影将在全球范围内建立起强大的文化话语权。

在技术创新上,中国将在电影工业的关键技术领域达到或超越国际先进水平。拥有自主知识产权的电影高新技术将引领全球发展趋势,中国将成为全球电影技术创新的重要策源地。

在产业体系上,中国将建立起完善的电影产业生态系统,涵盖创作、制作、发行、放映、衍生开发等全产业链环节。形成 5-10 家具有国际竞争力的大型电影企业集团,以及众多充满活力的中小企业。

在国际影响上,中国电影将成为中华文化走出去的重要载体,在全球范围内传播中国价值、中国精神、中国智慧。通过电影这一世界语言,增进不同文明之间的理解与交流,为构建人类命运共同体作出独特贡献。

总结

回顾过去十年,中国电影产业经历了从高速增长到深度调整的转变,在挑战中不断成长,在变革中寻求突破。面对疫情冲击、资本退潮、观众分化等多重压力,中国电影展现出了强大的韧性和创新能力。国产电影市场占比保持在 78% 以上的高位,银幕数量稳居全球第一,技术创新实现多项突破,这些成就为未来发展奠定了坚实基础。

亿媒网认为,未来十年,中国电影产业将在技术革新、政策优化、市场转型、国际合作等多重因素推动下,迎来高质量发展的新阶段。从 650 亿元到 1200 亿元的市场规模跃升,从银幕扩张到技术升级的产业转型,从单一票房到多元生态的模式创新,从本土市场到全球布局的战略拓展,中国电影正在书写从电影大国向电影强国跨越的壮丽篇章。

722

722

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?