李想是连续三次创业成功的人物:

1.泡泡网

2.汽车之家

3.理想汽车

一次成功,可以说是运气,连续成功,这样的人就太厉害了,绝对是商业天才,万中无一。

我何德何能,竟然敢和李想相比?

冒出这个想法,主要是假期无事的时候听了老罗和李想的对谈,长达4个小时,尤其是李想第一次创业的经历,给了同时代的我不小的触动和震撼。

首先是李想的商业天赋。

李想在初中就找到了一个赚钱的路子:卖漫画书。

他发现市面上漫画书一块九,但是批发市场只卖一块二,然后就去批发市场买书,再以一块五或者一块六卖给同学们,在其中赚差价。

想想我在初中的时候还只知道上学这件事儿,这差距更大了。

其实那些成功的企业家在商业这一块儿都异常敏感,比如巴菲特还是个小孩儿时就开始做口香糖生意。他从爷爷的杂货店批发口香糖,3美分一包,放学后就端着小托盘,挨家挨户推销,每包卖5美分,赚2美分。

这种发现商机并且立刻执行的能力,真是一种常人难以企及的商业天赋,普通人只有羡慕的份儿。

李想是从搞个人网站起家的,那个时候我差不多也在弄个人网站,但是李想的路越走越宽,我却越走越窄,很快偃旗息鼓。

李想的个人网站最早叫“显卡之家”,专门发自己写的电脑显卡文章。

他为什么写这方面文章呢?

因为李想一直对电脑感兴趣,读了很多电脑杂志和期刊,特别是初三毕业的那个暑假,他父亲给他买了一台电脑,把家里的两三万存款花了1/3。

这在我看来是非常夸张的事情,现在让我拿出存款的1/3给孩子买个什么东西,我肯定是做不到的。

有了这台电脑以后,李想彻底地变成了另外一个人。

之前积累的理论知识有了实战的场地,电脑是DIY的,李想把它拆了,然后又组装起来,有了经验以后,李想去了电脑城,帮助别人组装电脑。

李想比较能说,又“长达了一张让人特别信任的脸”,给别人推荐的时候,别人非常相信他推荐的配置。

卖一台组装电脑商家赚800到1000,李想拿提成,每台150~200。

李想组装得最多,卖得最好,成了电脑城的销冠。

从上高一开始,整个学校就知道,装电脑,找李想。

这个经历对他写稿件也很有帮助,由于有了大量用户的反馈,写的稿件特别受人欢迎。

高一时试着给电脑媒体投稿,第一次投了一篇5000字的稿子《如何用不同硬件装出最好的使用效果》,直接全版发表,还拿了500块稿费,当时是100块钱1000字的标准。

可能有人不信,怎么可能有这么高的稿费? 其实是因为那个时候互联网上优质内容很少,稿酬很高的。

记得2006年的时候,我在IBM DeveloperWorks上发表文章,1000字是150块还是200块,确实非常高。

1999年高三,李想成立了个人网站“显卡之家”,专门做显卡内容资讯。

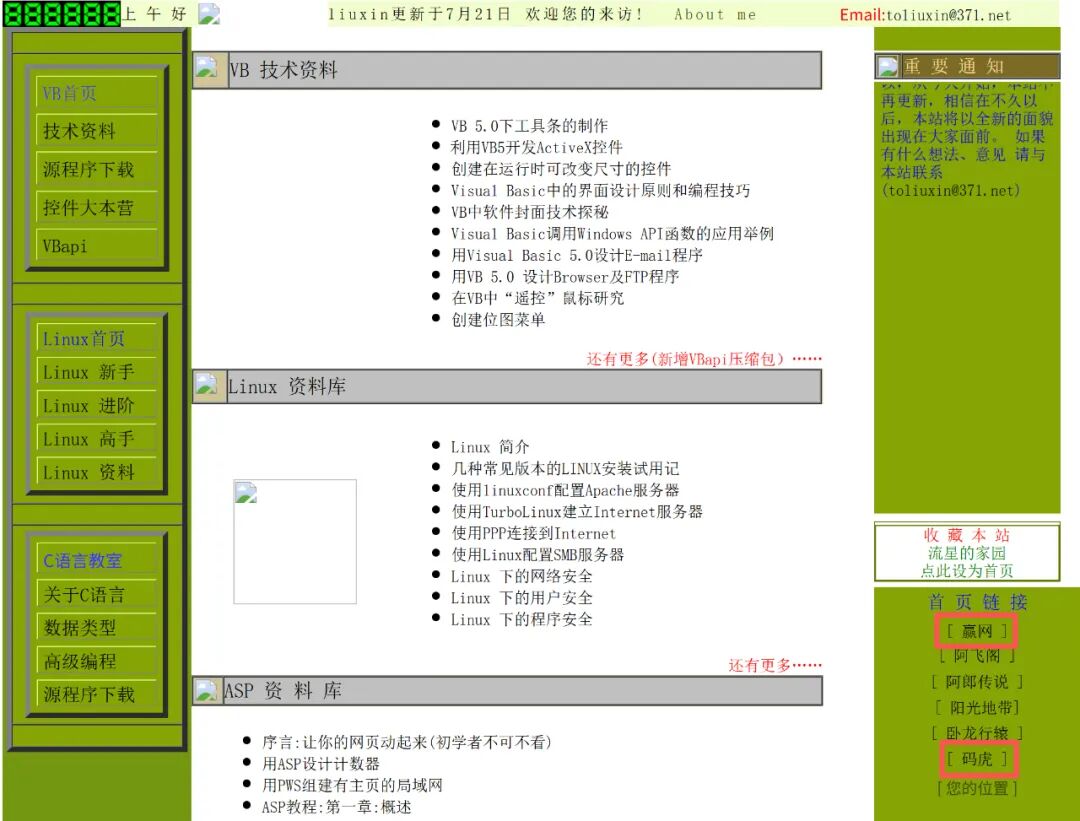

(从互联网档案馆找的,疑似显卡之家网站)

这个时候李想已经摸到个人网页的商业模式了:只要流量大,放Banner广告,就能赚钱。

他给杂志社有个约定,刊发一周后,就可以放到自己的个人网站上。

但即使是这样,内容还不够,他就看国外网站,把内容翻译,搬运过来。

下午放学后,他就跑到电脑城,跟熟悉的商家借用最新的产品做评测,晚上写文章,第二天早上发到网站上。

内容优质,更新及时,让“显卡之家”在业内一骑绝尘,后来更是做到了石家庄同类网站浏览量的第一名。

很快,算上网站广告收入和稿费,李想的月收入达到两万多,是父母的10多倍了。

后面的故事大家都知道了,李想放弃高考,选择创业。

2001年,他从石家庄来到北京,“显卡之家” 更名泡泡网,随着互联网的迅猛发展,2003年,泡泡网营收破百万,2005年营收破2000万,李想和Discuz!的戴志康等人一起成为80后创业的代表人物。

纵观李想第一桶金的发展路径,非常清晰:

1.兴趣驱动——热爱电脑;

2.实践积累——装机中发现需求;

3.内容输出——写文章满足需求;

4.平台放大——做网站覆盖更多人。

最核心的一点就是,李想在实践中找到了真正的需求。

反观我自己,建立个人网站就是脑袋一热,觉得自己学计算机的,那就搞个技术的网站,讲C语言,讲VB,讲Linux......

这样的技术网站有用吗?

有用,但是受众太小了。

在那个上网人数都很少的年代,关注它的只有程序员,计数器显示每天的访问量也就几十个人。

更关键的是网站是拍脑袋建起来的,不知道大家真正的需求是什么,体现在网站上就是内容杂乱,没有条理,缺乏像显卡之家那样的直击痛点的优质原创,很难吸引人,所以很难做大。

我经常听到有人说,我只是出生晚了,现在互联网的果子已经被摘完了,大门已经关上,如果回到互联网的早期,我也能干出一番事业。

说这种话的基本上都是开着上帝视角的。

现在有个新机会正好可以证明自己,AI浪潮来袭,正如当年互联网的“蛮荒时代”,里边机会无穷,可以想想,如何才能像李想那样摘到果实。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?