在很多程序员的印象当中,出自澳大利亚的知名软件,似乎只有Gavin King 创造的Hibernate。

但是在西澳大利亚的首府珀斯,一个不懂技术的女生,却创立了一家公司,在一个细分的赛道,超越了软件巨头。

今天来聊一聊梅兰妮的故事。

01

草根创业

梅兰妮的梦想是成为一名职业花样滑冰运动员,但是却在西澳大利亚大学读了商学和传播专业。

在教同学们基本的计算机设计时,她意识到了一个巨大的问题:现有的设计软件实在是太复杂了!最基础的知识都得学习一个学期。

想设计一个海报或者传单,你得会用Photoshop,Illustrator,Word之类的东西排版,导出成高质量的PDF,然后到商店去打印,这个流程实在是复杂。

对于这种情况,大多数人也就是抱怨一下,但是梅兰妮却发现了一个商机:为什么不设计一个在线工具,在一个地方完成所有工作呢?

她和男友克里夫商量了一下,决定在一个“小市场”里验证自己的想法。

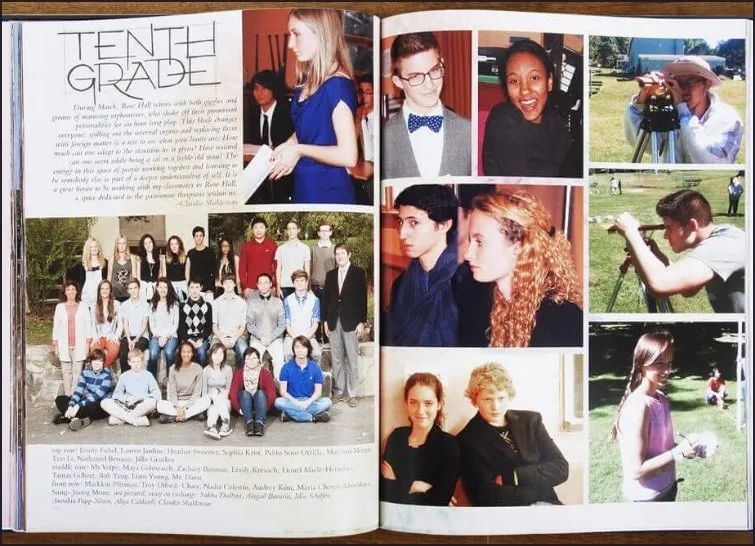

梅兰妮的妈妈是个老师,一直负责学校的年鉴设计,需要把一年中学生的照片、活动记录、重大事件等记录下来,形成一本书。

制作年鉴通常要花费上百小时,是一件繁琐的工作。

梅兰妮决定先用一个在线工具把这个小事情给搞定了。

没有办公地点,就用妈妈家里的客厅。

没有钱,就从亲戚那里借。

她和男友都不懂技术,于是外包给了一个公司。

2008年,一个用Flash技术实现的一个网站:Fusion Books 上线了。

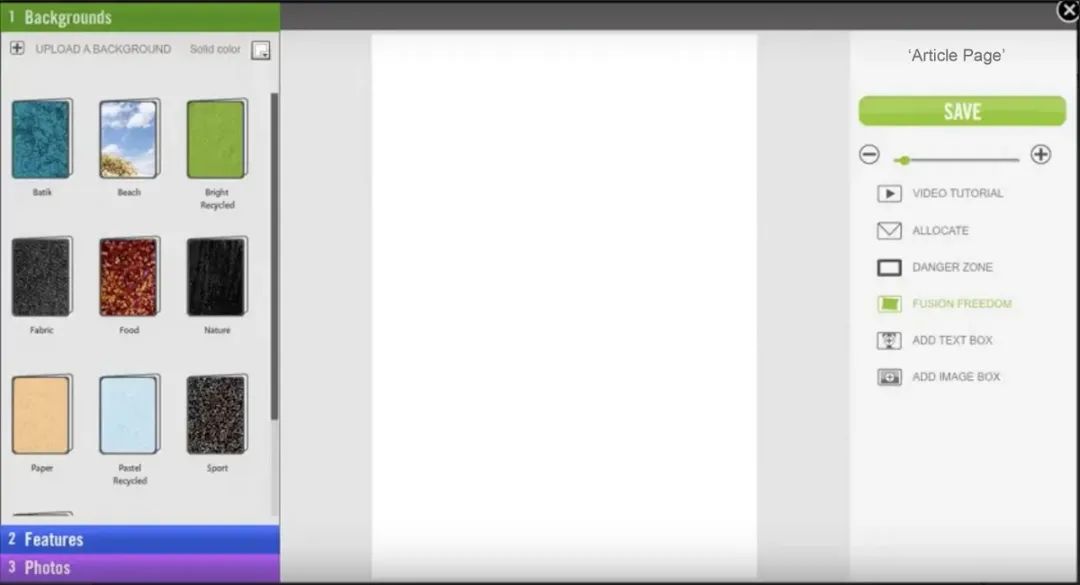

Fusion Books配备了一个设计模板库,可以填充照片、插图和各种字体,让用户可以使用简单的拖放工具设计自己的学校年鉴。

从网站界面看,Fusion Books具备了一个明显的特征:简洁的设计,这也是梅兰妮后来再次成功的重要保证。

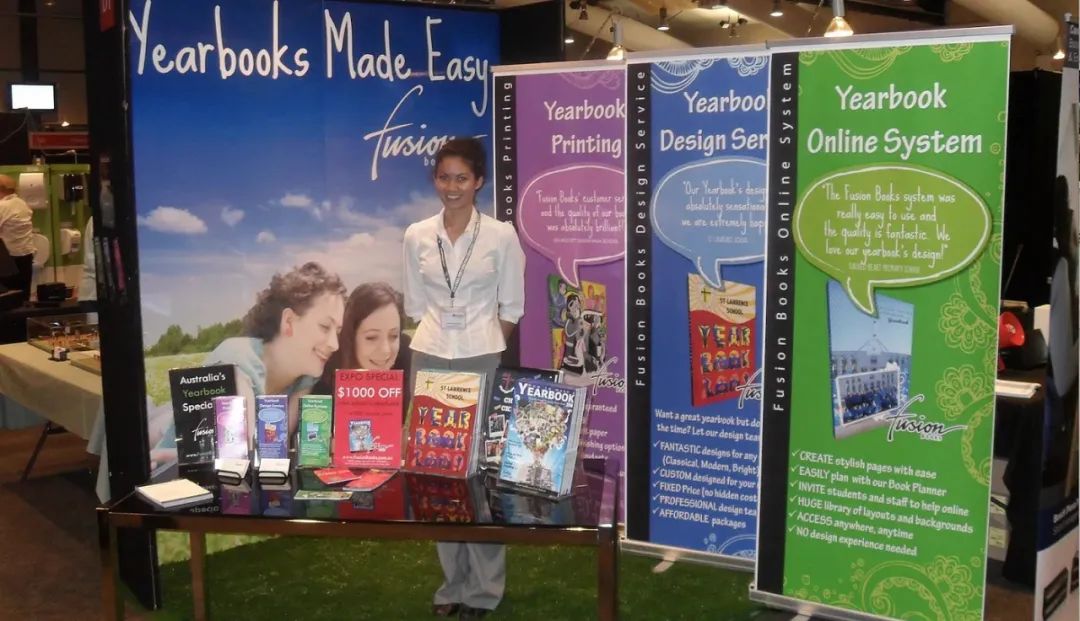

事实证明,梅兰妮有着极佳的商业眼光,她的Fusion Books非常火爆,成为澳大利亚最大的年鉴出版商,有400所学校都使用了Fusion Books来制作年鉴,业务甚至扩展到了法国和新西兰。

梅兰妮不得不暂停学业,全身心投入其中。

02

孤身闯硅谷

Fusion Books大获成功,下一步就是融资扩张,让这个在线设计工具从高中生的小池塘跳出来,进入设计领域的大海洋。

梅兰妮在一个“西澳年度发明家”的比赛获得了亚军,遇到了硅谷风险投资人Bill Tai。

Bill Tai建议她去硅谷,因为澳大利亚的风险投资并不活跃。

2012年,梅兰妮飞到旧金山,住在哥哥家的地板上,开始四处寻找风险投资。

梅兰妮近乎近乎疯狂地工作, 在一个购物中心的美食广场设立了自己的“办公室”,打了无数电话,在领英上联系了无数的人。

她4点半起床,冒着安全风险去火车站坐车,就是为了能按时参加一个7:30开始的介绍会。

她连续熬夜36个小时,“差点儿失明”,就是为了在Deadline之前把计划书发出去。

但是融资这件事情出乎意料地难,主要有两个原因:

1.风险投资者们不想在澳大利亚做交易,那里没有创业生态系统。

2.梅兰妮和男友都不是技术出身,Bill Tai 告诉他们,没有技术团队,是无法获得投资的。

梅兰妮四处找技术人员,Google Wave的前负责人Lars Rasmussen帮忙面试,可惜没有一个过关的。

Bill Tai举办了一个风筝冲浪的聚会,风筝冲浪是一种极限水上运动,很符合创业者的那种冒险的气质,有很多风投企业家和冲浪爱好者参加。

为了能加入这个圈子,梅兰妮不得不开始学习风筝冲浪。

在旧金山那阴冷、鲨鱼出没的领域咬牙练习,虽然毫无乐趣,还不得不给Bill Tai 发邮件说:“太兴奋了,刚玩完风筝冲浪回来——简直不敢相信有多好玩……”

然后抓紧说说自己的进展:“顺便说一句,我找到了一位非常有潜力的技术主管。他非常热衷于我们的概念,为了获得更多股权,他愿意接受比现在低得多的工资......”

三个月过去了,签证已过期,花光了9000美元的梅兰妮没有找到技术人员,被无数风投拒绝,真是人生中最黑暗的一刻。

受到重大打击的梅兰妮给自己写了一个便条,给自己打气:

梅兰妮,你真的很累了。

你正处在一个充满挑战的环境中,但你能挺过去。其实并没有真正发生什么坏事,你只是感到沮丧,因为你习惯了快速取得成就。现在的环境很艰难。但毫无疑问,你会成功,你会找到你需要的团队,获得你需要的投资,建立起你一直梦想的公司。

这样的人注定要成功的,她就缺少一个机会。

03

找到合伙人

回到澳大利亚,梅兰妮把公司从西澳的珀斯搬到了东边的悉尼,那里的技术人才和创业人才更多。

她一边继续运营Fusion Books,一边继续寻找投资。

梅兰妮不断地播种下一颗又一颗种子,期待它们生根发芽。

终于,好运降临了,之前一直联系的前Google Wave设计师卡梅伦同意加入他们,这是一个世界级的设计师和程序员。

(左梅兰妮,中克里夫,右卡梅伦)

卡梅伦负责产品开发,克里夫担任业务运营主管,梅兰妮负责产品创意和愿景,三人分工明确,创业团队成型。

梅兰妮受邀参加另外一次风筝冲浪聚会,这一次遇到了更多的科技公司创始人。

在聚会中,梅兰妮开始不断地推销自己的产品。

他们把新产品命名为Canvas Chef,在这个平台上,设计师可以像厨师在披萨上添加配料一样,在空白模板上添加图形元素。

这成功地吸引了风投人里克·贝克的注意,他认为这是一件非凡制作,不过他也建议:去掉Canvas中的"s",变成Canva,就像当年theFacebook中“the”被去掉一样。

里克·贝克最终投资了130万美元,澳大利亚政府也提供了配套补助。

从第一次向投资者推销算起,已经过去三年了,被风投拒绝了上百次以后,Canva正式启航了。

04

低调上线,口碑爆炸

2013年,Canva正式上线,大家认为会有大量用户前来注册使用,为此,工程师团队准备了完全之策,晚上也熬夜加班待命。

但是用户寥寥无几,程序员们垂头丧气地睡着了。

不过,Canva口碑在慢慢发酵:

1.它解决了一个大而痛苦的问题

在Canva出现之前,你需要使用Photoshop、Illustrator、Premiere、Powerpoint、Word、Excel 以及其他一大堆软件。

不经过学习,没有专业知识,是搞不定的。

在Canva出现之后,任何人打开网页就可以轻松开始设计。

2.它设计得轻松易用。

Canva用起来非常快捷和简单,没有陡峭的学习曲线,团队精心设计了新手入门流程,让用户几分钟内就完成设计,极大地建立了人们的设计信心。

人们开始在Twitter上讨论 Canva,开始在博客上分享 Canva,甚至创建了自己的 Canva 教程。

移动互联网的兴起也给Canva带来了巨大的机遇,无论是公司还是个人,都意识到自己需要一个网络形象,于是Canva成了大家设计网络形象的首选。

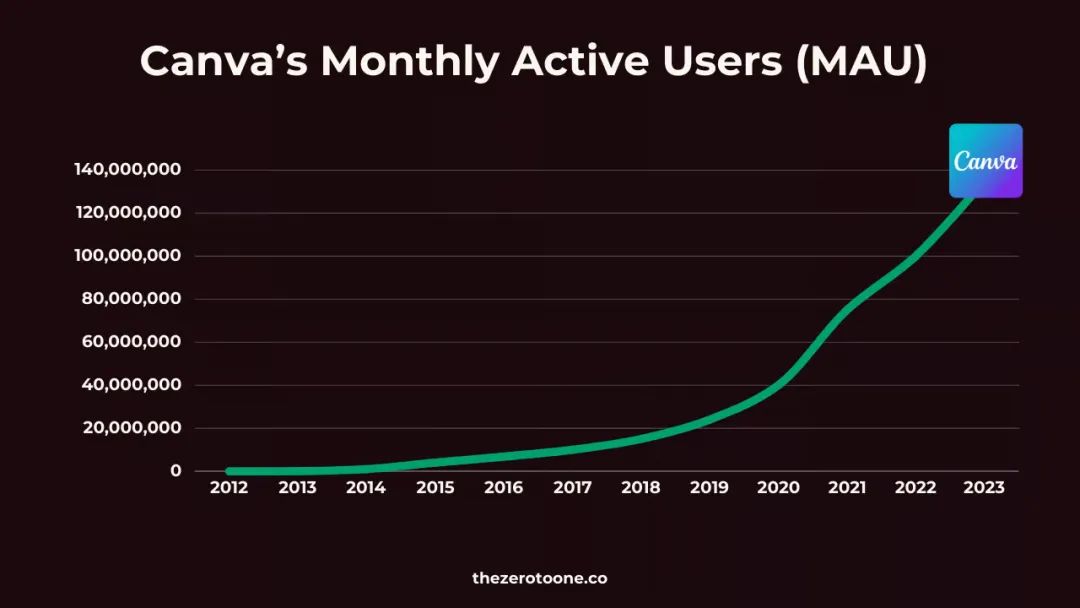

2014年10月,Canva的注册人数达到了100万。

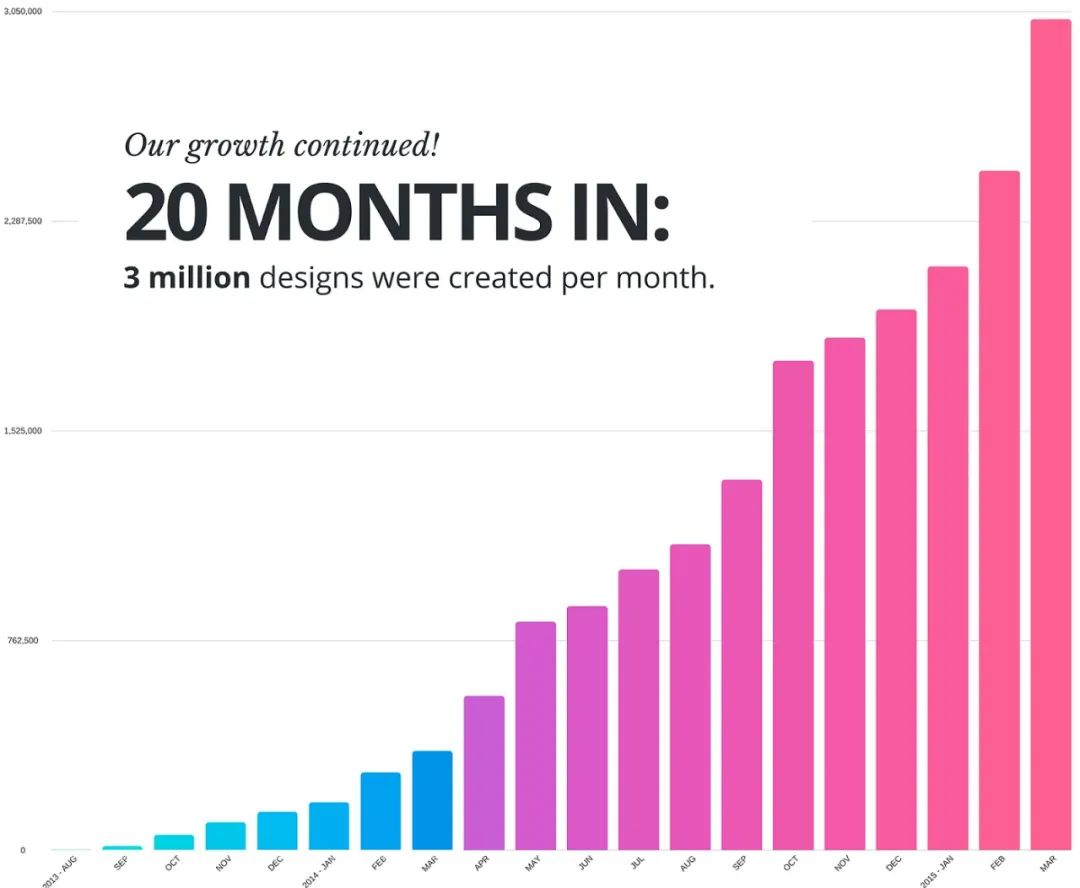

到了2015年,每月都有300万个设计在Canva上产生。

2017年,公司实现盈利,付费客户近30万。

2018年,公司融资4000万澳元,2019年,再次融资1.5亿澳元。

2021年,公司估值400亿美元,每月活跃用户达到7500万。

2024年,有了钱的Canva分别以 4.8 亿美金和 3 亿美金的价格,买下了Affinity 和 Leonardo.ai。

可以简单理解为它买下了另一个“Photoshop”和另一个“Midjourney”。如果说之前Canva主要面对普通用户,入门级市场,现在Canva真的要威胁巨头Adobe了。

有意思的是,很多西方软件在中国经常是水土不服,但是Canva却取得了罕见的成功,克里夫聘请了领英(LinkedIn)中国区前负责人来建立中国大陆办事处,并且用本地工程团队从零开始开发了专为中国市场打造的Canva:可画。

中国版本的Canva支持创建小红书帖子,微信公众号封面等本地化内容,支持二维码,和本地流行的通信工具深度集成,受到了中国用户的欢迎。

05

尾声

写完Canva的故事,我最感概的并不是Canva有多么成功,而是梅兰妮那强大的执行力和坚韧不拔的毅力。

因为做一个在线设计工具这样的点子,很多人都会想到,但只有Canva做成了。

她发现了设计市场的痛点,毫无犹豫,立刻行动,创立了Fusion Books,在小众市场获得成功,验证了想法。

然后跑到美国去找风投,为了进入融资圈子,克服内心恐惧去学习风筝冲浪,在最黑暗的、最绝望的时刻还能给自己打气。

她没有技术背景、没有资金、没有人脉,唯一拥有的就是行动力和坚韧不拔的意志。屡战屡败,屡败屡战,经历上百次的拒绝,最终取得真经,这实在是太强了。全文完,觉得不错的话欢迎三连。

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?