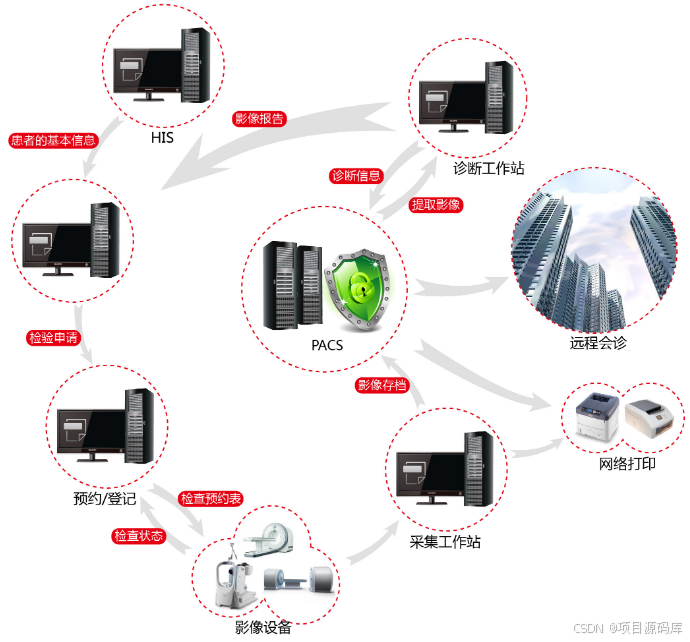

PACS系统是一个高度集成化的医学影像管理系统,它通过将影像设备、采集器、存储系统、传输系统和工作站等组件有机结合,实现了医学影像的数字化存储、管理、传输和显示。

PACS系统:CT三维影像后处理的六种基本后处理方法

多层面重建(MPR)

最大密度投影(MIP)

表面阴影遮盖(SSD)

容积漫游技术(VRT)

曲面重建(CPR)

虚拟内镜技术(VE)

PACS系统的基本组成主要包括以下几个部分:

影像设备:如X光机、CT、MRI、超声等,用于产生医疗影像。

影像采集器:该设备负责将影像从医疗设备中提取,并转换为数字信息,同时标准化数据格式。

存储系统:通常是一台或多台专门的服务器,用于存储影像和相关数据。这些服务器拥有巨大的存储容量,并支持在线、近线和离线等多种存储方式,以满足医院不同时间和频率的影像访问需求。

影像传输系统:该系统用于传输数字影像和相关数据,包括局域网、互联网、移动设备等。它确保影像在医院内部的不同科室之间,以及远程地点之间快速、安全地传输。

影像工作站:医生和专业技术人员可以通过这些高性能的计算机和软件系统查看、诊断、分析及操作影像。这些工作站通常具备图像缩放、测量等功能,并提供清晰的图像显示。

PACS系统中三维可视化的优化方法是什么?

PACS系统中的三维可视化优化方法涉及算法优化、硬件加速、渲染技术、系统架构及AI融合等多个层面,旨在提升重建效率、交互流畅度与诊断准确性。以下是关键优化策略及技术实现:

一、算法与计算优化

1、指令集加速

采用特定CPU指令集(如SSE4、AVX)优化核心算法。例如,英特尔SSE4指令集加速三线性插值计算(用于体绘制中的梯度计算),显著提升光线合成的效率。东软PACS通过此方案将三维重建速度提升2.45倍。

2、并行计算框架

利用OpenMP实现多线程并行处理,将三维重建任务分解至多核CPU并发执行。测试表明,在英特尔至强铂金处理器上开通4并发8线程时,性能较旧型号提升显著。

3、瓶颈分析与代码重构

通过性能分析工具(如英特尔VTune Profiler)定位瓶颈函数(如SafeGradz),针对性优化代码逻辑,减少冗余计算。

二、硬件架构优化

1、CPU专用加速器

集成英特尔AMX(高级矩阵扩展)技术,增强矩阵运算能力,优化深度学习推理任务。

2、GPU协同计算

部分系统结合GPU进行实时渲染,分担CPU的体绘制负载(如光线投射算法)。GPU并行架构更适合处理大规模体素数据的投影与合成。

3、存储与带宽优化

采用分级存储策略(SSD+HDD+磁带库)与分布式存储架构(如威努特方案),减少数据读取延迟。通过JPEG2000无损压缩降低传输数据量,单次CT检查数据可从2GB压缩至200MB。

三、渲染与可视化技术

1、高效体绘制算法

光线投射法:实现等距采样与颜色合成,支持窗宽/窗位动态调整。

多平面重建(MPR):快速生成冠状、矢状面视图,需优化切片插值算法。

表面重建(SSD)与虚拟内窥镜(VE):依赖网格简化(Mesh Reduction)与纹理映射技术,减少三角面片数量以提升交互帧率。

2、动态LOD(层次细节)

根据视点距离动态调整模型精度,如远距离使用低模,近距离加载高精度网格。结合公告牌(Billboard)技术简化植被、器械等复杂物体的渲染。

3、交互式工具优化

集成智能ROI(感兴趣区域)分析、窗宽窗位一键优化、多视图同步回放等功能,减少医生操作步骤。

四、AI融合与智能处理

1、AI辅助分割与重建

集成深度学习模型自动分割器官(如肺、骨骼)及病灶(如结节),结合三维智能剪刀算法优化手动编辑效率。例如,SMART PACS系统支持交互式边界修正。

2、量化分析与报告生成

AI自动测量病灶体积、钙化评分等参数,并生成结构化报告。博为软件的影像三维AI系统可为骨科、呼吸科提供专项分析模块。

五、系统级集成与工作流优化

1、DICOM标准深化兼容

统一不同设备DICOM参数(如层厚、分辨率),减少人工干预。采用MITK等开源框架二次开发,缩短开发周期。

2、多模态数据融合

支持CT、MRI、超声等多源数据的三维配准与叠加显示,需解决空间转换与像素对齐问题。

3、云原生与区域化架构

部署云原生PACS(如东软区域PACS),实现弹性资源调度。城市级影像共享平台支持跨机构调阅与会诊,降低基层医院三维处理硬件门槛。

总结

三维可视化优化的核心在于算法-硬件-工作流协同:

性能瓶颈需通过指令集、并行计算与存储架构突破;

诊断效能依赖AI分割、交互工具及多模态融合提升;

大规模应用需转向云原生与区域化部署。

当前挑战包括非标准DICOM数据治理与临床接受度,未来方向集中于实时4D重建与AI驱动的自动化诊断流程。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?