一、背景:智慧水利建设势在必行

全球水危机加剧:气候变化导致极端水文事件(洪涝、干旱)频发,水资源时空分布不均问题突出,保障水安全面临严峻挑战。

国家战略驱动:“十四五”规划明确提出推进智慧水利建设,构建现代化水网体系,落实“四水四定”(以水定城、以水定地、以水定人、以水定产),助力生态文明与高质量发展。

传统模式瓶颈:依赖人工监测、经验决策,数据采集滞后、碎片化,难以实现全域水情的实时感知、精准预报、科学调度与高效管理。

设施管理挑战:水利工程(水库、堤防、闸坝、灌区)数量庞大、分布广泛,运行状态监控难、维护成本高、安全风险大。

二、痛点:传统水利管理的核心困境

1. “感知弱”:监测站点覆盖不足、密度低,自动化程度不高,关键区域(小流域、山洪沟、末级渠系)存在盲区,实时水情、雨情、工情数据获取困难。

2. “预报难”:缺乏高精度、长预见期的洪水、干旱预报模型,预警信息发布时效性和准确性不足,影响防灾减灾决策。

3. “调度粗”:水资源调配依赖经验,难以实现跨区域、多目标(防洪、供水、灌溉、生态、发电)的动态协同优化,用水效率提升空间大。

4. “监管散”:河湖管理、水土保持、工程运维等业务数据分散在不同系统,信息壁垒严重,难以形成“一张图”式全局监管。

5. “响应慢”:面对突发水灾害(山洪、溃坝、水质污染),信息传递链条长,应急指挥协同效率低,资源调配不够精准迅速。

6. “资产迷”:水利工程资产全生命周期管理不透明,健康状况评估难,预防性维护不足,影响工程效益发挥与运行安全。

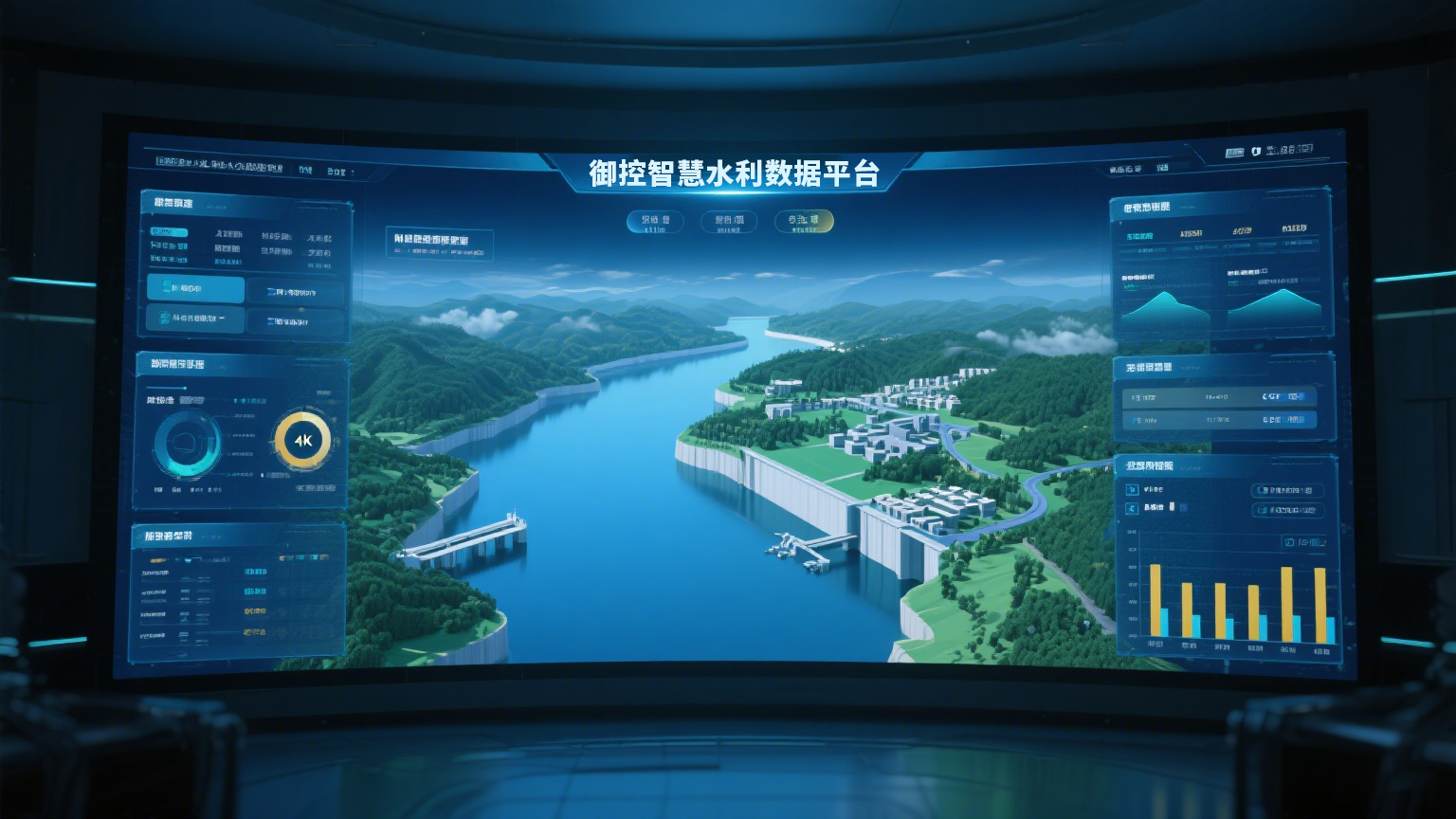

三、解决方案:智慧水利信息化系统 - 构建“感知-决策-管控”一体化平台

核心理念:深度融合御控物联网、云计算、大数据、人工智能(AI)、数字孪生等新一代信息技术,构建覆盖“空天地”一体化的感知网络和强大的智慧水利信息化系统大脑。

核心功能模块:

1. 空天地一体化智能感知网 (物联网核心应用):

立体监测:广泛部署御控网关,对接水位计、雨量计、流量计、水质多参数传感器(物联网感知层)、视频监控、卫星遥感,实现江河湖库、水利工程、灌区、重点区域的实时全要素监测。

数据汇聚:通过御控水利物联网平台,高速汇聚整合多源异构监测数据,确保数据完整、准确、及时。

2. 水利大数据中心与数字底板:

数据融合治理:整合水文、气象、工程、地理空间、业务管理等多维数据,构建统一权威的御控水利大数据资源池。

数字孪生:基于高精度地理信息和BIM模型,构建重点流域、重要水利工程的数字孪生体,实现物理世界的数字化映射。

3. 协同化运行管理与智能运维:

“四预”能力支撑:为“预报、预警、预演、预案”提供强大的御控智慧水利信息化系统平台支撑。

河湖智能监管:利用视频AI、卫星遥感、无人机,实现河湖“四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)问题的智能识别与闭环处置。

工程智能运维:基于御控物联网监测的工程安全态势感知(如渗压、变形、应力),结合AI诊断,实现预测性维护,保障工程安全。

资产全生命周期管理:在数字孪生体上挂接工程资产信息,实现从规划、建设、运行到退役的全过程数字化管理。

4. 高效应急指挥与公众服务:

应急联动指挥:基于“一张图”整合应急资源、实时险情、处置方案,实现跨部门高效协同指挥。

信息公共服务:提供水情、旱情、水质、用水等信息的便捷查询服务,提升公众参与度与满意度。

四、意义:驱动水利治理能力与体系现代化

1. 提升水旱灾害防御能力:实现更精准的预报预警、更科学的方案预演、更快速的应急响应,最大限度减少灾害损失,保障人民生命财产安全。

2. 改善河湖生态环境:强化河湖监管能力,保障生态流量(水位),助力水生态保护与修复。

3. 赋能水利行业科学决策:打破信息孤岛,提供基于大数据和数字孪生仿真的决策支持,推动管理从经验型向数据驱动型、智慧型转变。

4. 降低运行管理成本:通过预测性维护、远程监控、智能调度,显著降低工程运维成本和人力投入,提升管理效能。

5. 促进水利公共服务升级:提升信息透明度和服务响应速度,增强公众获得感与参与感。

构建强大的智慧水利信息化系统,是应对水安全挑战、落实国家战略、驱动水利高质量发展的关键路径。通过深度应用御控物联网感知、数字孪生仿真、大数据分析和人工智能决策等核心技术,该解决方案实现了对水资源、水工程、水生态、水灾害的全链条、全过程、智能化管控。它将彻底改变传统水利管理模式,赋予管理者“眼观六路、耳听八方、运筹帷幄”的能力,全面提升水旱灾害防御、水资源优化配置、河湖生态保护、水利工程运行管理的现代化水平。

1877

1877

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?