第一章:烽火连天——技术霸主的战国时代

千军万马争锋时:群雄逐鹿AI疆场

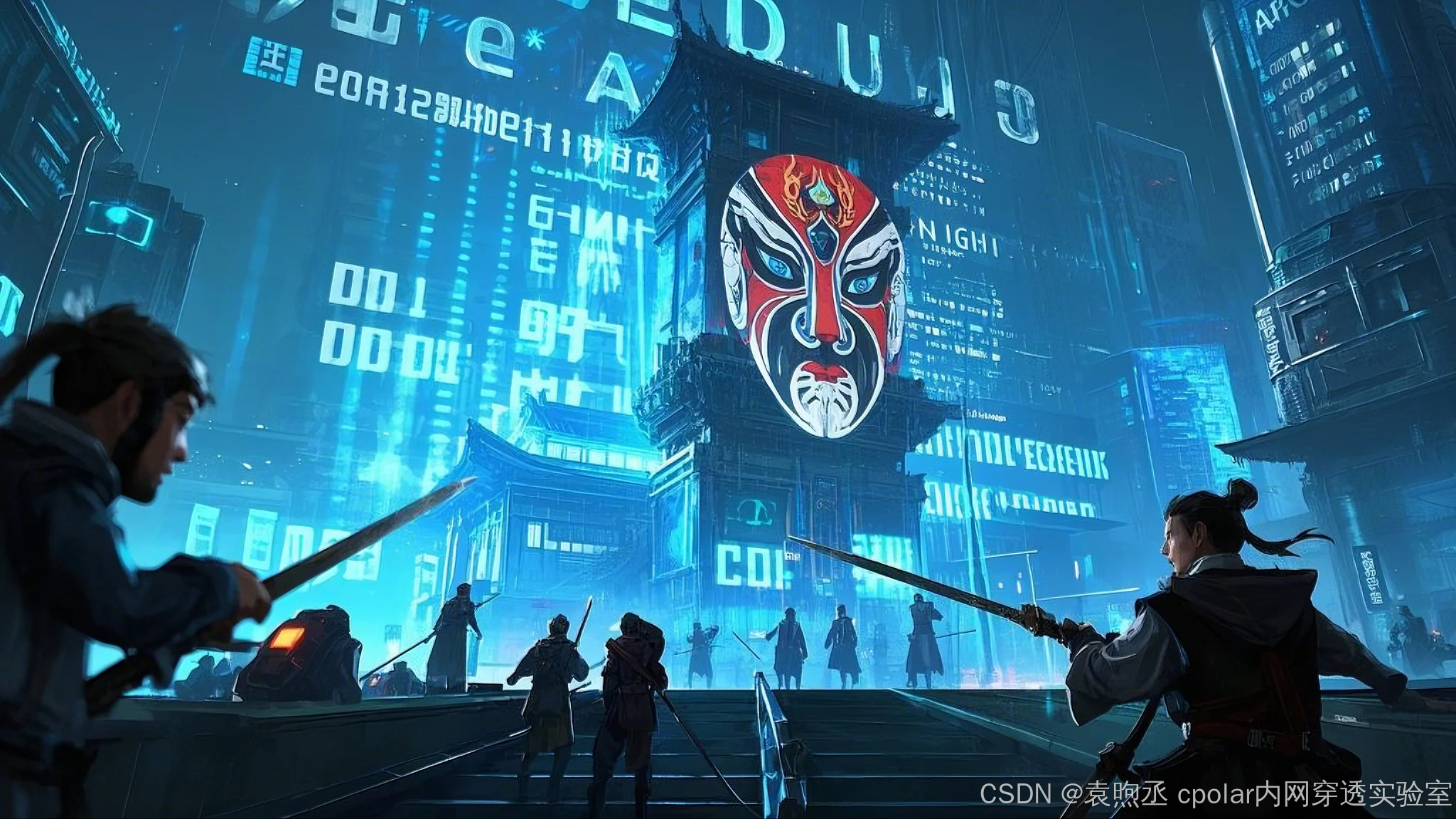

春秋末期,齐楚燕韩赵魏秦七国割据,以铁器与骑兵重塑战争规则;如今在人工智能领域,深度求索、OpenAI、阿里云、百度、谷歌、Meta、腾讯、商汤等科技巨头正上演着现代版“战国争雄”。2023年,OpenAI的GPT-4单月训练成本达1.5亿美元,远大于战国时期秦国征伐六国的军费投入;而阿里云通过“通义千问”的分布式部署,在云计算战场构筑起如长城般的防御体系。这些企业以算力为甲、数据为兵,争夺从自然语言处理到自动驾驶的战略要地,开垦云端的数字疆土。

铁马冰河入梦来:算力军备竞赛的代价

战国时期的“连横合纵”在今天演变为技术联盟与专利壁垒的博弈。英伟达通过GPU芯片垄断高端AI训练市场,如同秦始皇以咸阳为据点辐射诸侯;而华为推出独立芯片,则是效仿楚国对抗强权的“合纵之举”。2024年全球AI算力支出突破数千亿美元,多过战国时期所有诸侯国十年铸剑造甲的总和N倍。但代价同样沉重:各个竞争项目消耗的电力,可点亮一座中等城市半年时间。

风云际会大争之世:边缘崛起与云端争霸

当秦军主力屯于咸阳时,楚汉相争的胜负却由巴蜀粮道决定;在AI领域,云端巨擘正面临“边塞叛乱”。特斯拉要通过车载芯片实现本地化决策,正如韩非子所言“境内必尽知有格,而无私议”,将关键算法下沉至终端。这种边缘计算革命,恰似燕昭王筑黄金台招揽贤士——当谷歌、微软的云服务还在争夺“咸阳宫”时,战场已悄然转移。

第二章:短兵相接——图穷匕见的技术暗战

图穷匕现之危:数据长城与算法特洛伊

《战国策》记载荆轲献图刺秦王的典故,在AI时代演变为更隐秘的攻防。某公司在2023年遭指控通过“数据间谍”技术,将用户隐私信息嵌入推荐算法中——如同毒药混入美酒。而OpenAI则构建起比长城更为坚固的数据堡垒:其训练数据库包含超过万亿参数,需动用全球8%的GPU资源方能攻破。

纵横家的新衣:开源与闭源的合纵连横

苏秦佩六国相印凭的是口才,而平台以“开源联盟”就能串联起30万开发者。承载着几十万AI模型的社区,恰似《史记》中记载的稷下学宫——思想自由碰撞催生出AI时代的“诸子百家”。但闭源巨头并未坐视:多数以“专利城池”圈地自守,有的其视觉算法专利数量达1.2万项,远超诸侯国总兵力之和。

破釜沉舟的边缘逆袭:从楚汉相争到车端战场

当刘邦与项羽决战垓下时,韩信以“明修栈道暗度陈仓”扭转乾坤;在自动驾驶领域,正上演类似剧本。一款仅需15W功耗就能实现L4级辅助驾驶的处理器,如同破釜沉舟的楚军轻骑兵,在能耗与算力间走出第三条道路——2023年其出货量已达百万级,迫使对手下调芯片价格27%。

第三章:天下归一?AI文明的伦理抉择

长平之战后的反思:算力消耗与生态代价

长平之战导致赵国45万士卒覆没,《史记》叹其“秦民无不隐者”;而AI训练的能源饥渴同样令人警醒。大模型单次迭代耗电相当于一座小型水电站年发电量,若按此速率发展,2030年全球AI用电将超过所有国家航空运输业之和。这迫使行业转向“轻骑兵”模式:降低能耗和提升性能就如同商鞅变法时秦国用弩替代了长矛。

大一统的悖论:技术标准与文明多样性

秦始皇以车同轨、书同文实现统一,但AI时代的“大一统”是否有可能吞噬文化火种。当专业的作图AI用西方审美生成图像,当算法将全球青年导向相似内容——这恰如《华阳国志》记载的巴蜀方言在秦化政策下消亡。联合国教科文组织启动“数字语言保护计划”,如同楚地士人暗传竹简般艰难守护文化多样性。

终章:走出青铜时代

战国七雄最终归于一统,但百家思想却孕育了中华文明的基因;今日AI江湖的刀光剑影中,我们同样面临抉择:是让算法成为新的“皇帝诏书”,还是将其铸造成承载人类智慧的新“竹简”?当OpenAI承诺将部分模型开源时,DeepSeek已经率先打开了怀抱来拥抱众多的可能。当欧盟要求AI系统必须保留“人类控制权”条款时,或许这正是文明在技术革命中的又一次稷下之辩——唯有保持思想的百家争鸣,才能避免重蹈焚书坑儒的历史轮回。

后记:历史镜鉴与未来图景

从青铜兵器到量子计算,战争形态始终是文明进程的加速器。但AI时代的“战国”终将走向何方?或许答案藏在司马迁笔下那句:“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”当技术之剑指向星辰大海时,我们需要的不是又一个“始皇帝”,而是能如管仲般设计“盐铁专营”的制度创新者,和如同孙武撰写《孙子兵法》的战略思想家——唯有如此,人类方能在算法洪流中守住文明的火种。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?