本文围绕《架构现代化》一书展开,从“架构共鸣”的角度探讨了软件架构设计中的多个核心议题。文章通过八个方面——大泥团、独立价值、领域划分、概念设计、分类视角、领域厚度、全局与局部、脚手架——系统性地分析了架构演化中的常见问题与应对策略。强调了在复杂系统中避免代码混乱、明确权责边界、合理划分领域、建立共识概念、科学分类、理解领域复杂性、平衡局部与全局复杂度,以及架构活动的阶段性与可复用性。最终指出,架构现代化的关键不仅在于技术本身,更在于团队信任与工程卓越,推动“码农”向具备设计思维的“工程师”转变。

前言

近期看了《架构现代化》这本书,很有感觉,但是这些感觉是什么?可能只是一些共鸣或者感同身受,但是可以让人很安静,感觉到他人的认知深刻。为了更好地体会这本书,我还是将内容进一步延伸,从共鸣的切点出发,谈谈日常的一些感悟,更好地产生关联,吸收养分。

大泥团

即使开始有着“巧夺天宫”的设计,也会受到“演化”的影响。问题域在不停地变化,代码也需要不停地适应改变。如果没有结构设计,那么所有的代码都混在一起,将会形成一个“大泥团”。

历史上遗留不用的代码,也会出现在你的视野中,成为认知负担。同一个实现,要考虑多种链路的实现,工作量直接翻倍。所以我们需要一个能够隔离变化,支持“新陈代谢”的框架,把不用的,重复的,零时的等各种代码进行精简归一。如同免疫细胞抵抗外来的病毒入侵一样,是一个抵抗熵增的过程。

关于“技术债”的后果,研究表明:“多达 42% 的开发人员时间可能被浪费”。日常比较可惜的是,我们往往关注的是开发阶段的工作时间,这部分的时间其实增加的并不多;而前期沟通理解的时间成本,因为其较难定量分析,成为了大家的痛点“共识”,却很难论证。

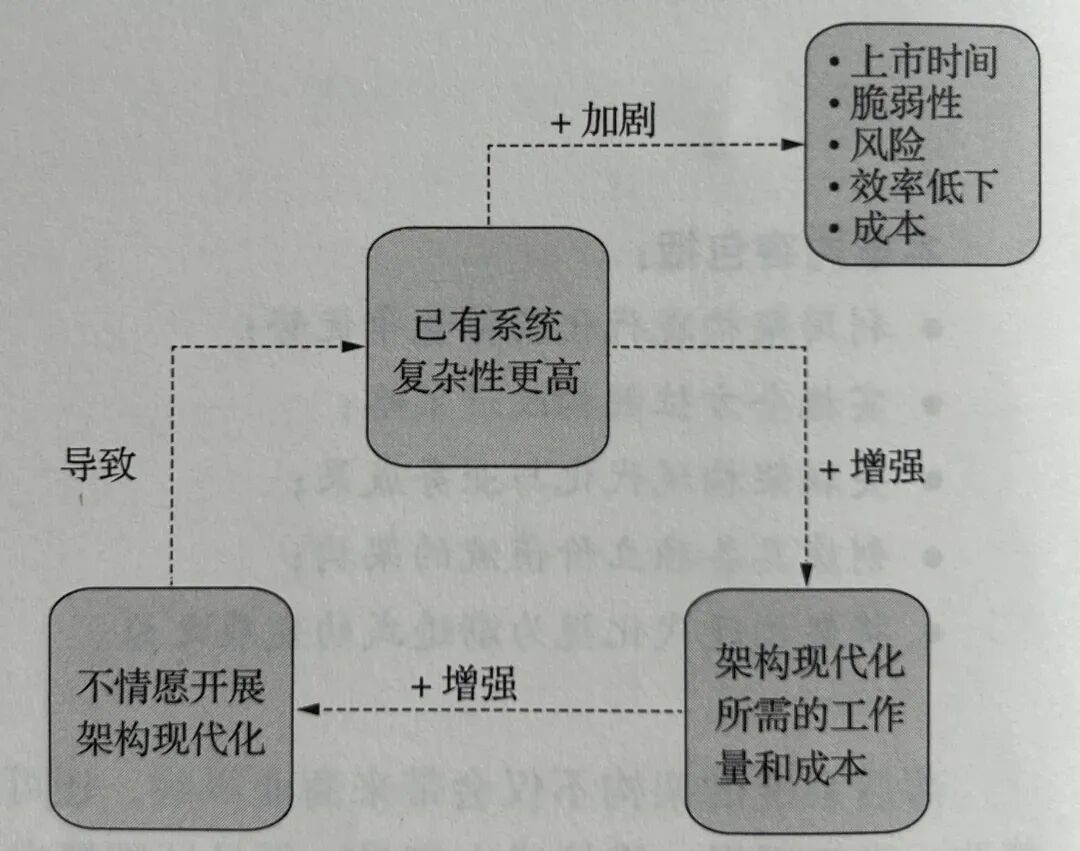

为了进一步打破这个恶性循环,我们需要将视角更多地转移到编码之外,结合前期的链路理解、需求评估,事后的测试、运维、资损防护等角度,综合考虑“技术债”的成本。

架构健康度逐渐下降的恶性循环

独立价值

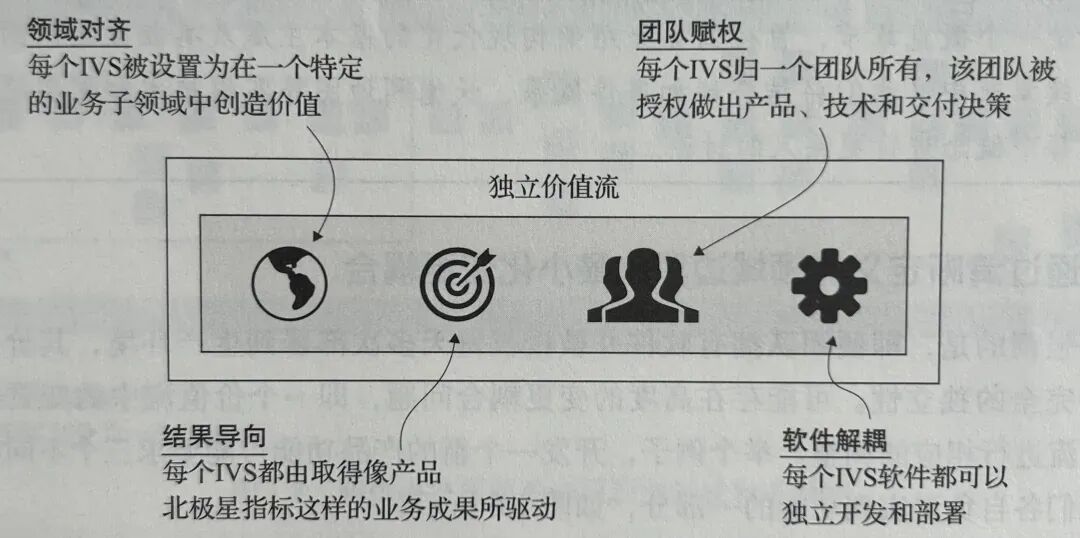

独立价值流是指能够对提供的产品进行负责和决策,权责一体。这样就像“包产到户”一样,大家更有积极性,干得好就能有更好的效果,更加轻松地完成任务。

权责一体,看上去非常简单,我们提供服务,然后对服务负责。但是在复杂的组织中,会出现复用的情况。有各种各样的平台,一个对客产品,是业务和平台共同融合的结果,甚至还有业务和业务叠加的场景。

这样的情况下,哪个业务最终对产品负责?平台是否有存在的意义?平台的存在是帮助业务更好的发展还是阻碍业务的发展?已经很难简单的回答,因为责任被细分和组装了,每个团队的定位和目标也开始各自演化,需要定期对焦对齐。

对业务而言,业务的叠加能够更好地促进购买利益点,打动消费者。但是也容易变成“大锅饭”,大家都往核心流量上靠,让本来不错的业务融合了过多想法,变得越来越复杂。同时,很多“低效”产品功能成了“自圆其说”的故事。耦合在一起后,单个业务的效率很难讲得清楚,只要不降低效率,遭到用户投诉,也是“睁一只眼,闭一只眼”,试一试又何妨,付出代价较低。

对于平台而言,如果没有前台场景,可能是一件不幸的事情,因为大概率做成纯粹的“技术产品”,难以满足业务诉求;如果有很多前台场景,也可能是一件不幸的事情,大家疲于业务交付,没有思考的时间,只是业务代码“下沉”到平台而已。

在整体的生态中,划分业务的范围,协调业务和平台的关系,确定各自的价值和职责,将会是一个长期动态平衡的过程。

独立价值流的四个关键特性

领域划分

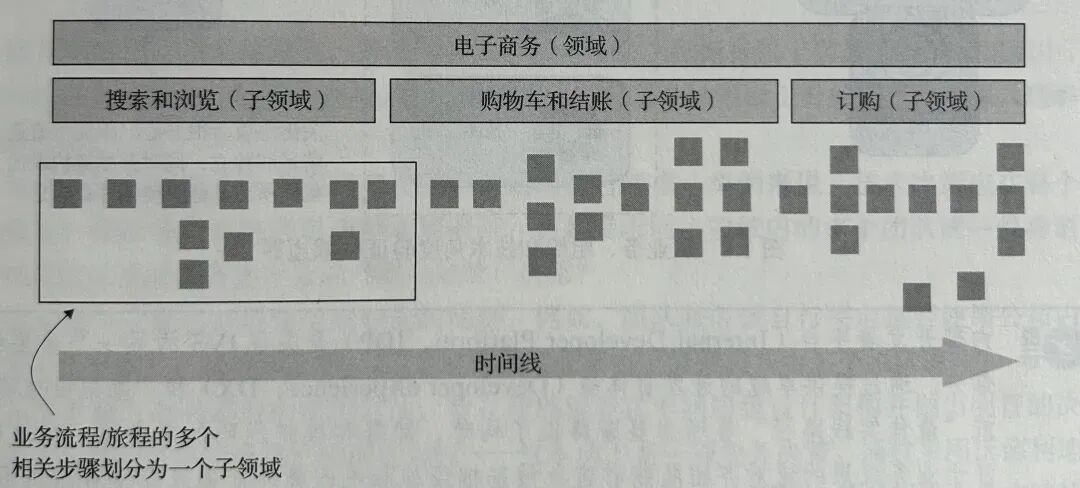

领域划分是非常重要的事情,因为领域是对问题域的承接。将一个问题分解为子问题,确定边界,可以更好地通过协作的方式,汇聚大家的力量,达到分而治之的目的。但是领域的划分如何而来?

从问题分析的角度看,需要通过用户的交互案例,确定整个用户动线过程中的事件和结果。再进一步去对事件需要提供的能力进行分析,确定具体的任务。最后进行一些归类,设计出一定的边界和领域。

这个过程中,如果我们观察参与者和讨论方法的话,可能有一些疑惑:一是,谁来讨论和设计?二是,是顶层设计还是现状归纳和演化?

大家常见的策略是,空降架构师,然后带着各个团队TL,进行梳理和合计,向老板汇报,有点顶层设计的策略。这种方案偏移植行业成功案例,进行革新的意味。

日常发生频率更高的是,系统架构师基于日常问题分析和设计,通过日常专项,进行优化演进。在系统内会逐渐出现子领域的情况,但是很难跨越系统,拉通多个系统。

关于这个问题,我觉得理DDD领域驱动方面的“六边形架构”很有启发,六边形架构将领域作为抽象内核,将入口和实现都看成了周边环境和具体实现,实现了上下分层架构到内外抽象结构的演化。

同理来看,无论是顶层设计还是底层实现,都是领域抽象和划分的外部输入,没有鄙视链一说。比如:上面的设计觉得下面的太关注实现,下面的实现觉得上面的设计是天马行空,没有落地可能性。

这样的认知下,架构应该是架构师,团队TL,领域专家大家一起共创和共识的结构,案例的输入既有上面的用户动线,业务策略比较偏问题域的部分,也有具体的实现案例,反射出问题域讨论未考虑到点。所以,是一个抽象和现实互相映射的问题,需要大家一起找到巧妙的结合点。

利用事件风暴来协同识别领域和子领域

概念设计

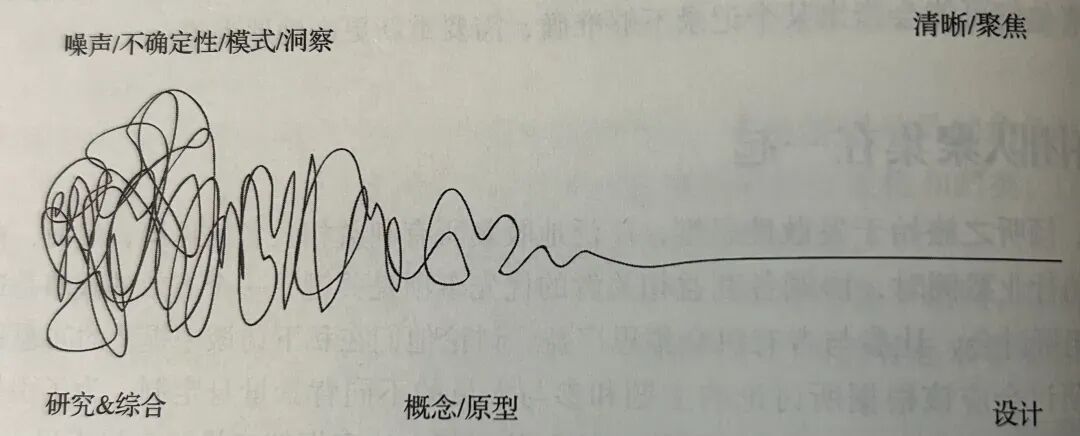

“概念”设计如果说的简单一点,就是拉齐共识。这是一个看上去简单,但实际上非常困难的事情,难点就在于你需要拉齐多少范围的事情。如果只是“一家之言”,那么概念的讨论和收敛就很快,如果是需要拉齐很多的团队,就得进行讨论对焦,暴露冲突,探究初衷,求同存异,形成共识,收敛非常缓慢。

回过头来,从概念本身来说,它即帮助我们进一步分析问题域,又帮我们拉齐多团队实现共识,具有承上启下的作用。在架构活动中起着提纲挈领的作用。

对问题域而言,我们常常需要基于用例,设计业务活动和业务实体,然后内聚为领域和系统,提供服务。但是最开始的时候,我们讲的还是“人话”,并非计算机语言,将“人话”抽象标准下来,是概念需要解决的问题。就跟我们提“苹果”,到底是水果还是手机,其实很有歧义,所以概念定义也并非简单。

对具体实现而言,概念是具体实现的抽象,有一个映射的过程。但是由于粒度和场景的差异,在概念上,大家的粒度和理解并不一致。比如:概念上的商品,可能就是一个很抽象的交易标的,但是实现上,大家会认为是不是商家在商家后台发布的才是商品,在交易过程中衍生出来的一些服务,算不算商品就不好说了。所以,我们想抽象什么,要讲清楚我们的初衷,这样各个系统实现才能将实现概念进行分解聚合,从而进行对齐。

把话讲明白,的确是一件很困难的事情,因为概念的确定,除了基础的定义,还需要非常多的案例解释,进行判定,从而让大家更有感觉地体会其内涵。一个概念的说明,甚至可能都是一段讲不完的故事。

设计漩涡

分类视角

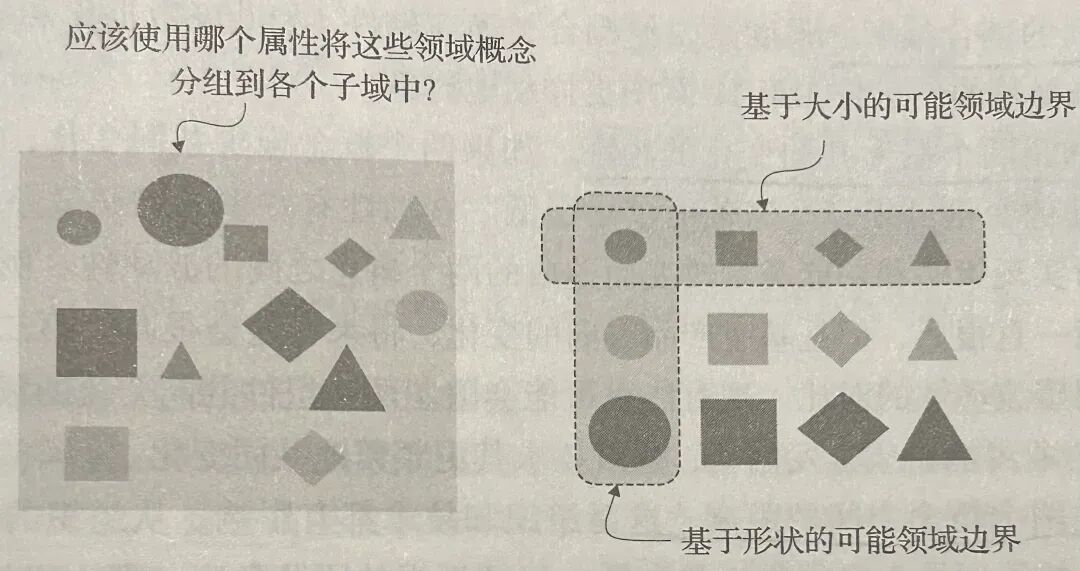

“设计就是在分类”,这句话非常巧妙地总结了架构活动。一方面,分类的底层就是我们的抽象概念,另一方面,这个类目树就是我们的映射对齐过程。

但是分类的困难在于,这个解不是唯一的。就像下面的图一样,我们可以按颜色进行分类,也可以按照形状进行分类。这时候,我们会发现,在某一个维度上,的确可以形成“正交”(互相不重叠),但是按考虑多个维度的划分后,就可能会出现归属不一和重叠的可能。

领域概念可以通过多种特征相互关联(耦合)

这对于我们的困难在于,我们应该选择哪些维度来作为我们分类的依据。或者说,我们需要寻找架构的关键要素,这些要素能够将边界切分得恰到好处,冲突不多。这里我们可能得进一步去分析每个待分类目标的产生原因,内部定义,和对外表现等更细的特征。

此外,我们不得不去认知“正交且完备”的架构期待是非常困难的,如果是概念层面,或许还能巧妙设计,恰好满足,但是实现层面,除非你是一维判定,那么就得接受,“不正交、不完备”的现实挑战。

我们的架构设计,其实也是追求大部分案例的抽象,也很难尽善尽美,定义一切。所以需要适当裁剪我们的目标和定位。

领域厚度

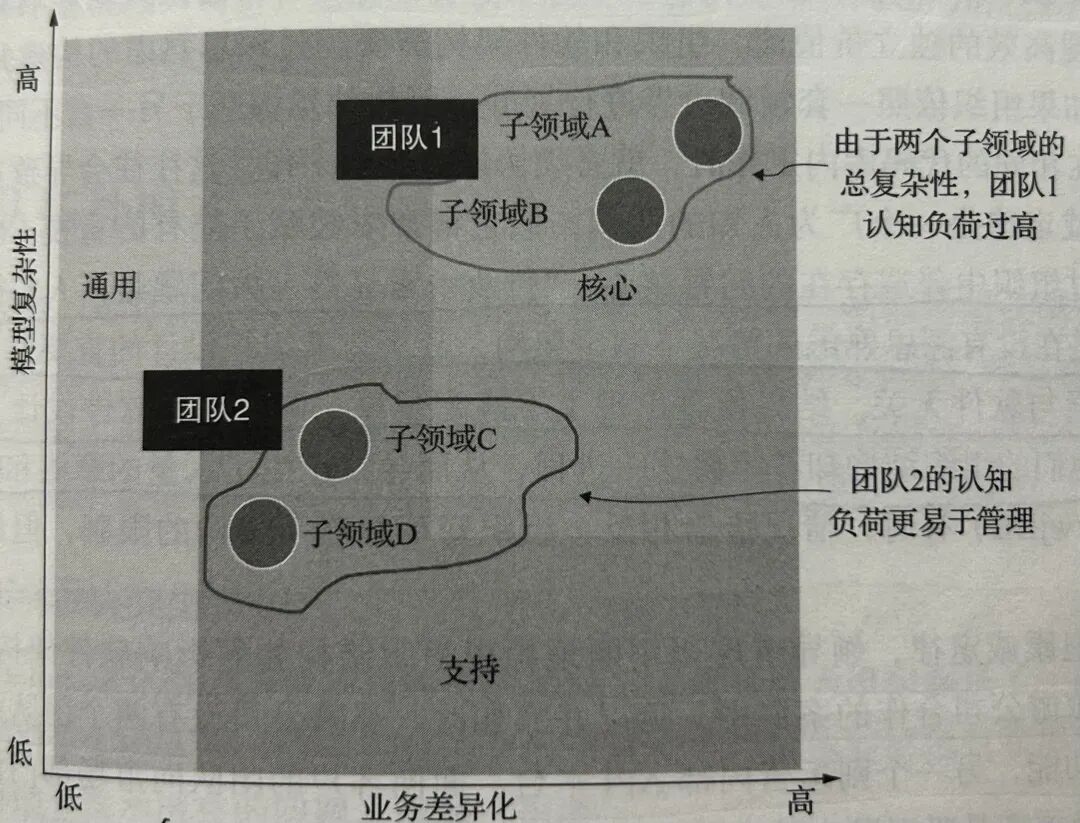

虽然我们日常划分了很多领域,这些领域看上去都是“平等公民”。但其实,其厚度是不一样的。因为不同领域的问题域,相关交互方的个数是不一样的。如果你只是内部模型,自己就能自治,那么压力并没有那么大,而且很领域领域架构演化;反之,如果你涉及相关方非常多,甚至涉及外部团队,那么领域的复杂性就很多,涉及很多概念的传递和共识,交付压力也会增加。

所以,当我们进入一个新的环境的时候,虽然看到的是系统复杂度,流程复杂度等一系列需要适应和学习的门槛,但是背后还是这个领域的“厚度”,其解决的问题需要涉及的相关方较多,概念的抽象和维护压力也很大。所以,领域的知识,是真正比较大的门槛。

于是,我们可以看到,同样按领域划分团队,大家人数和领域个数差不多,但是有些域的压力就很大,有些域就能够游刃有余。这背后还是“认知负荷”的结构。

在核心领域图上识别潜在的高认知负荷

全局与局部

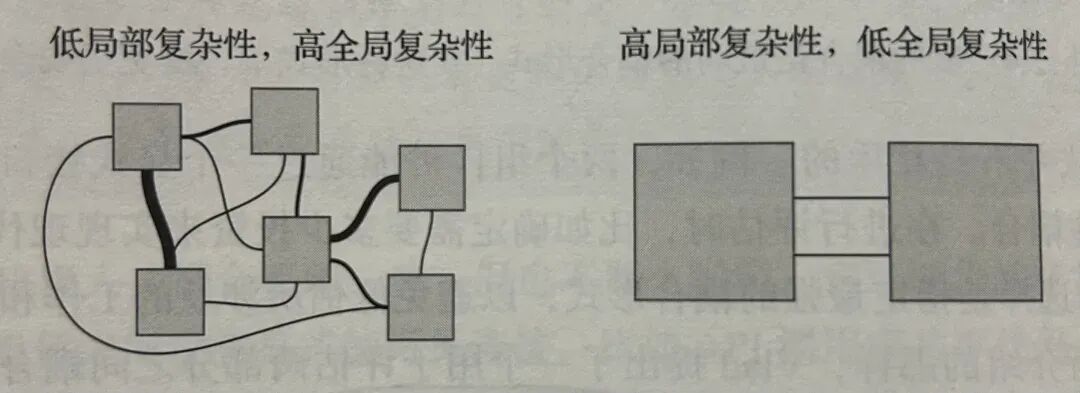

我们得相信,“复杂”并不会减少,只是转移了。如果问题域是复杂的,那么我们的实现必然是复杂的。你要展示一个只读网页和做一个可提交数据的网页,复杂度天然就不会一样。在一个生态系统中,我们如果认为“全局”是一些列“局部”的组合。那我们得进一步看一下,我们关注的复杂度是哪些部分。

像微服务一样,我们可以把服务拆的很细很多,虽然每个服务很简单,但是服务的链接和编排是非常困难的,链路变得非常长,可靠性也会打折扣,这就造成了“低局部复杂性,高全局复杂性”的局面。

反之,我们可以把很多领域和逻辑,放在一个大系统中,这样系统和服务就变少了,系统间交互变得简单,但是系统内又会是一团乱麻。造成了“高局部复杂性,低全局复杂性”的局面。

局部和全局的取舍度放在哪里比较好? 我觉得领域是一个比较好的切点,领域是同类型任务的归类,可以较好地承上启下。但是领域又可以分为子领域,领域的“度”又在哪里,这又是另外一个问题了。正如之前所说的,问题并不会消失,只是问题的焦点发生了转移。

总而言之,在不断演化的系统架构中,寻求局部与全局之间的复杂性平衡,是一项很难实现的任务。这个“度”需要结合组织结构、历史积累、行业趋势等进行综合考虑。

平衡局部复杂性与全局复杂性

脚手架

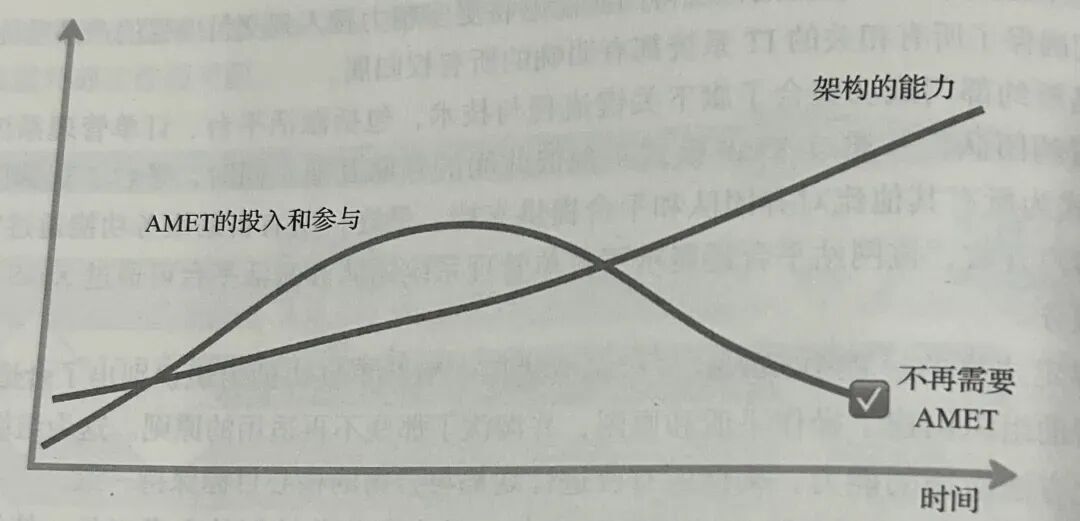

如同“没有只升不降的波浪”,架构组织的某项活动也不会一直存在。架构现代化赋能团队(AMET)注定在完成了既定使命后会逐渐解散。因为某个系统或者领域在大的框架下,已经具备了自我按序演化的能力。这很类似造房子的脚手架,开始的时候我们会搭建,方便大家工作,搭建完成后就要拆除。

但是,“太阳东升西落,周而复始”,脚手架拆除了也会在其他地方搭建起来。架构的活动,并没有消失,只是进行了转移。只有背后的业务不发展,才可能出现消失,如果问题域是在演化的,组织的动态平衡就在不断发生,架构的活动就会生生不息。

不过,我们寄希望于能够过上“游牧民族”的生活,可以迁移阵地,还是不够的。因为这样的过程,我们还是需要可以“沉淀的部分”,这是架构活动本身重复的抽象,是“架构”的“架构”。如果你一直拆脚手架,一直搭脚手架,至少得知道下次如何搭得更快,找到规律和窍门。

随着组织技能提升,AMET 的参与度降低

总结团队

无论之前的技术共鸣有多么“有感觉”,我们还是得回到我们的基石:就是我们的系统,以及日常的编码。

架构活动最后追求的基石,还是“卓越工程”,同时,我们期望“码农”真正走向“工程师”,不是一个资源,而是能够激发新的想法的,有设计思考的创新个体。

“如果问现代化改造中决定成败的关键是什么,那么答案是信任,来自高层领导对工作团队的信任,反之亦然。”这个信任的基础,不仅是因为相信所以信任,更是“言之有理,言之有物”,自然而然的信任,是基于事实推演的一个方案认可,而非“纸上谈兵”的个人与情怀信任。

团队介绍

本文作者 天未,来自淘天集团-交易平台技术团队。团队主要从事交易链路交付、平台治理工作,在交付工作中,抽象和建设横向产品能力(如:预售、电子凭证等),团队关注业务架构、DDD等理论与实践,致力于高效、稳定地实现业务接入,并抽象赋能。

¤ 拓展阅读 ¤

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?